中国事件(新闻)艺术

文/张海涛

艺术圈和现实社会一样经常有新闻爆出,然而艺术新闻事件能经得起历史沉淀,并进入历史的还是很少,因为很多艺术新闻不是以艺术的价值为前题或自己无力认识艺术价值的支点,而象很多娱乐绯闻一样,成为人们茶余饭后的笑料。

近些年现实社会中事件不断,怪现象时有发生:

近期事件简列:

法轮功事件

芙蓉姐姐事件

一个馒头的血案

许霆盗窃案

宋庄房屋案

陕西华南虎照片事件

艳照门事件

克隆人事件

拉萨打砸抢烧事件

瓮安打砸抢烧事件

CNN事件

……

中国当代艺术圈中从79星星美展以来也事件不断:

如:79星星美展被封展

85新潮中的厦门达达烧画事件

89现代艺术大展中国美术馆被封展及枪击事件

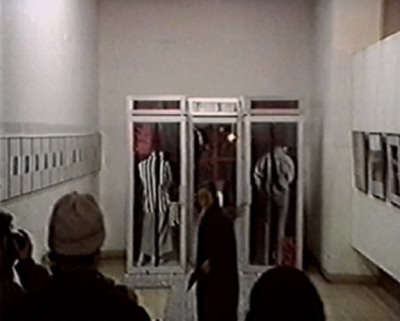

肖鲁在准备开枪

我低下了头,刹那间,周围的一切似乎都停止了,空气凝固了,我听到了心率的跳动声。枪声又一次在耳边响起,天堂和地狱,仇恨与困顿,胸口的窒息,最后一次冲击着我的大脑神经,什么都不存在了……

肖鲁枪击作品“对话” 1989年2月5日上午11时10分

1989年2月5日上午11点10分,枪声在北京中国美术馆首届“中国现代艺术展”上,响起来了!

肖鲁开枪后转身

一甩头转过身,就像刚刚经历了一场生与死的决战,眼前的一切随着那枪声消失了,大地一片宁静……

枪击后留下的弹痕

90年代中期东村行为艺术裸体事件:马六明、张洹等

90年代末期尸体及动物暴力事件:“后感性展”及“对伤害的迷恋展”

2000年左右杨志超《种草》事件、朱昱《食人》事件到近期的舒勇泡泡事件、

艾未未童话

……

从上列事件看出,不论现实社会新闻事件,还是艺术新闻事件都有共同的特点:

特殊性、新闻性、轰动性、刺激感、争论性、影响性并给现实社会或艺术圈带来波动,具有时代感,不同时代产生不同的社会或艺术事件,都是现实社会背景和文化背景的反映。多以触及国家法律、道德伦理为争论性,涉及政治、暴力、色情敏感和困惑话题。

然而艺术事件与社会事件有所不同:

1.艺术事件多是对社会现实中的背景或现象的反映和艺术转换,选题和实施具有虚拟性:预设方案及表演多是间接造成社会波动和效应(但也有直接波动的情况),现实的真实约等于艺术的真实,而非直接等于艺术的真实,如艺术表现暴力场面多是虚拟一个暴力场面,若真实实施那必将引发法律制裁,触及艺术本质问题。

2、艺术事件要考虑艺术语言表现的方式和媒介等。

艺术事件多数情况虽然也直接介入现实问题,但有时和社会现实事件的目的和出发点不同,时常出于对现实恶的东西的批判;而现实中事件很多是名利驱使或争取权益而引发事件,以现实直接手段实施事件或偶然发生。

事件类型

从现实新闻事件和艺术事件中发起人的目的和意义不同,也可以分不同的类型:

积极影响类型:对现实造成积极推动作用的革命性运动事件;

消极影响类型:对人类造成生命财产、伦理、精神性损伤的事件,对社会现实带来负面影响的事件;

从选题上分为:

1、 法律争论性事件

2、 政治争论性事件

3、 伦理道德争论性事件

很多事件的价值定性及对与错不是绝对的,我们自己和现实社会认知也很难判定它的积极与消极性,这样的事件必定需要不同的声音、时代论证和历史的沉淀才能定性。有的事件在历史中定性但在现在看起来又很荒诞;在现在看起来正常在未来又可能很荒诞,这也是事件的特点之一:争议性和不确定性。

对于艺术新闻的价值支点,我们也在寻找一个规律,这需多方面分析和论证。总之对事件的定性,还需考虑时代性,总体的社会观念的和背景:

1.有些事件在特定历史条件下是荒诞的在未来不一定是恶劣的,要分析事件发生的时间,历史情境。每个时代艺术新闻事件也不同,我们这个时代的事件越来越奇怪,不可思疑。

2.积极的运动如:女性主义运动中的事件、反战事件、种族抗争事件,可以改变整个时代人们的观念,促进法律完善和伦理道德的自由和民主,因此积极事件具有革命性和进步性。

对于艺术新闻是否能经得起论证,能否经得起历史沉淀,目前艺术圈没有理清一个价值标准。我认为很多艺术事件不能成为历史事件,只能成为艺术或社会新闻事件出现,多数情况只能成为人们茶余饭后谈论的焦点,如一个重大车祸、火灾、爆炸一样,因为艺术有它的严肃性及价值标准。

我个人有些看法:艺术史中的艺术事件与艺术社会新闻事件有着本质的区别,与这几个方面有关。

一、艺术史事件反映当时时代的社会背景及生存感受,并具有中国情境非私密化的生存困惑,同时具有敏锐性。

二、艺术语言和媒介推广在国内的先验性。语言不能过于陈旧、话题老套。炒现饭式的新闻,很多新闻具有没文化全凭胆大的特点,过于苍白。

三、艺术家的身份、个人经历、作品延续性需了解和掌握,不能把投机份子当明星混入艺术史。艺术新闻要有探索性反映当时的时代背景及生存状态,如二战后背景下的德国“新表现”历史批判精神;一战背景下的达达主义的反叛,美国消费情境下的波普思潮。在中国讨论媒介样式的前卫性意义不大,只能讨论当下中国的生存背景及文化针对性,中国区别于自身以往历史并区别于西方的生存感受的东西,须抓住国外语言方式的变异在中国也须有先导性,也就是二手现实也要考虑先验性,不能炒作三手艺术,不能把艺术史事件混同于社会新闻事件。

事件艺术的价值评说:艺术的真实与现实的真实

事件的艺术存在的意义在于批判现实中恶的现象,并予以揭示,在电影艺术及文学艺术中“狠”的内容以语言描述或化妆表演,模拟真实而达到艺术真实的再现,这种情况成为人们即定形成的思维模式,因此人们看电影时,再恐怖和刺激的画面也不会让大家觉得不可接受,因为人们知道那都是假的。

然而,上世纪中期,中外艺术家就开始以行为的方式表现艺术,不是运用表演、模拟的方式实施“狠”的东西,而是以直接、以现实的的真实表现现实现象和感觉,模糊了现实真实与虚拟表演的界限:如朱昱的食人、中西方自杀行为艺术、杨志超《种草》、顾振清策划的“人与动物”展、玛丽娜·阿布拉莫维奇《节奏·零》、吉娜·潘《普绪喀》等等引起了艺术界的争议。因此艺术的真实开始出现等于现实的真实。

针对此现象我想谈几点看法,“事件”艺术的价值支点何在,予以探讨。

1、艺术家的目的性

(1)艺术行为与生活行为区别在于:“行为”的出发点、目的不同,这也是艺术的真实不等于现实的真实。朱昱的“吃人”的目的不仅仅是为了“品”或“充饥”,另外朱昱没有真吃,只是表演而已。

杨志超《种草》也不仅是为了满足自己施暴和自虐的欲望,只是为了揭示现实中一些生存体验。

(2)行为目的之二:体现个人的创造价值

2、艺术家的身份、人品及个人经历、作品延续性

(1)对于艺术家的个人身份也应做考究,是否符合当代艺术家的认知身份,艺术家为人、品格也是一项参考指数。

(2)艺术品作品中“脉络”。即人在当代艺术中已是失效状态,艺术家实施表演一个狠的作品如暴力、色情的作品。不等于在现实生活中也是暴力狂或色情狂。如一个演员,演一个坏人在生活中他不一定就是一个坏人的道理一样,他们只是表达某种社会现实“恶”状态、现象和感受。

(3)作品必须遵守国家法律、法规,不能为了名利伤及他人,自身体验须有艺术转换。

不论艺术事件和社会现实事件都有投机分子,为了自己个人恶势和名利而危害社会人类共同利益的事件我们应分清其性质,必定人类对于美好,极积的价值寻求不用置疑,它也是人类精神永恒的支撑。

2008年5月8日于宋庄