展览主题:独白Ⅱ:个体经验的再现与表现

Soliloquy Ⅱ: The Representation and Expression of Individual Experience

出品人:孙莉

Producer: Sunny Sun

策展人:盛葳 博士

Curator: Dr. Sheng Wei

主办单位:A4画廊

Organizer: A4 Gallery

参展艺术家:

俸正泉、傅榆翔、何玲、漆驭天、宋昱霖、吴以强、徐跋骋、岳杨、曾宏、曾健勇、翟倞、张立涛、张小涛、卓凡、

Artist: Feng Zhengquan, Fu Yuxiang, He Ling, Qi Yutian, Song Yulin, Wu Yiqiang, Xu Bacheng, Yue Yang, Zeng Hong, Zeng Jianyong, Zhai Liang,Zhang Litao、 Zhang Xiaotao, Zhuo Fan

展览地点:A4画廊

Venue: A4 Gallery

展览时间:2010年5月8日—2010年6月19日

Date: 2010.5.8 – 2010.6.19

展览开幕式:2010年5月8日下午3点

Opening: 2010.5.8, 3 p.m.

展览主题阐述:

Description of the Theme:

从“旁白”到“独白”的转变是中国当代艺术正在发生的变化中的一种,这种转变使部分艺术家更多地将关注点集中于自我,将个人化的生存、观看、阅读、学习、工作“经验”(特指经验本身,而非经验事实和内容)化为艺术创作的“主题”, 与画外音似的“旁白”相比,这些创作更像自言自语的“独白”,在这里,经由个体经验的再现与表现,艺术家作为一个“现代人”的主体意识被唤醒,因此而走向解放与自由。

It is one of the changes happening in Chinese contemporary art that the “aside” is transformed into “soliloquy”, which makes some artists pay more attention to themselves and pick up their individual “experience” of living, watching, reading, studying and working as the “theme” of their creations.

Compared with the “aside” which is similar to voiceover, these creations are more like whispered “soliloquy”. Here with the representation and expression of individual experience, the subject consciousness of the artist as a “modern” has been aroused. Thus it leads to liberation and freedom.

作品图片

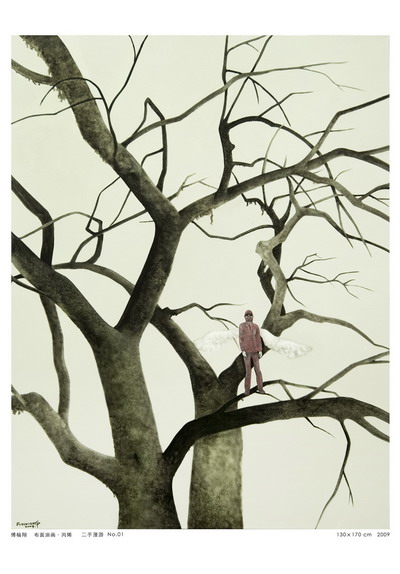

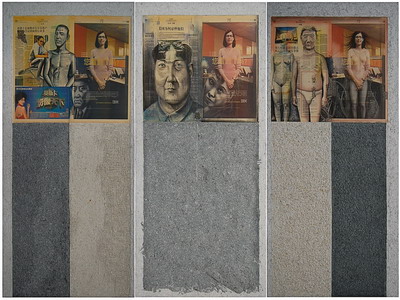

二手漫游NO.1 傅榆翔 布面油画、丙烯 130×170cm 2009

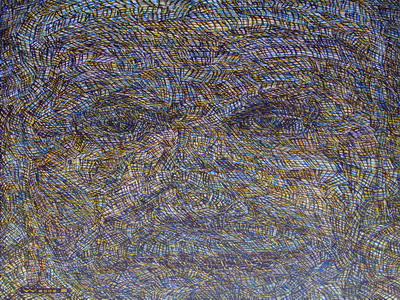

格式化——爱因斯坦 宋昱霖 布面丙烯90x70cm 2010

海5 岳杨 布面丙烯 92x73cm 2008

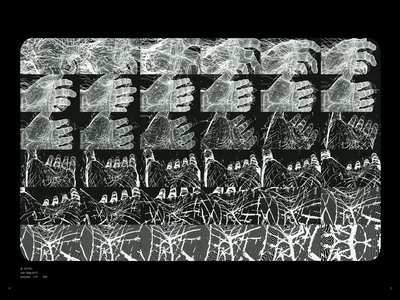

痕 张小涛 动画 2009

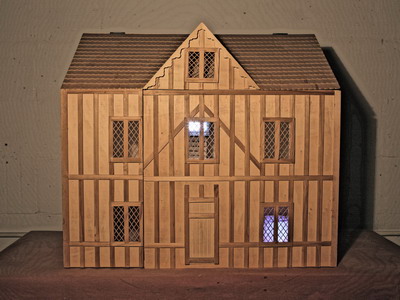

流动美术馆 徐跋骋 综合材料 80x53x 70cm 2010

你看到了吗 吴以强 报纸综合 151x81cm 2009

潜水去相亲 漆驭天 布上综合材料 240x120cm 2008

同学 曾健勇 香樟木 42x22x20cm 2009

完了 翟倞 纸本水墨 27x39cm 2010

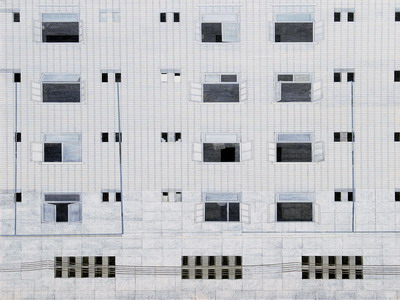

违章建筑 曾宏 布面丙烯 160x120cm 2009

我的颜色-橙 俸正泉 布面油画 100x100cm 2009

五月重生 张立涛 布面油画 200x170cm 2010

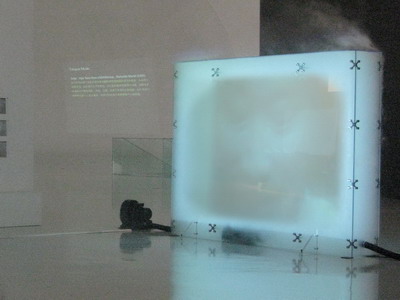

雾爆…… 卓凡 综合媒介 300x340x120cm 2009

一支铅笔和一张白纸与两支铅笔和一张白纸 何玲 行为遗留物 2007

展览文章

独白:个体经验的再现与表现

盛葳

所谓“独白”,一般是指自言自语的意思,以直接描绘的形式展现内心世界,多与日记、孤独、自我、封闭等事物和状态相关联。然而,对于眼下的当代艺术而言,它却有着极其特殊的意义,作品并非仅仅是表现主义的情绪发泄,其价值也不仅仅是论证经典现代主义的“异化”理论;而是成立于中国当代艺术发展的具体语境,关乎于每一个艺术家极其特殊、无法代替的个人“主体性”。

在我所考察的艺术家中,一般共同特征是比较年轻,至少是1960年代后期出生的艺术家,或者年龄更小,一直延伸到1980年代出生的刚走出大学校园的艺术家们。尽管有年龄上的相似之处,但他们仅仅只是这些相似年纪艺术家中的一部分,因此,我并不倾向于简单地将“独白”视为一种由代际差别或年龄决定的艺术方式;与年龄这个因素相比,我认为中国发展的阶段,以及当下实际状况对艺术发展的影响更有决定意义。所谓当下状况,一方面是由中国现代化之路的历程和现状决定的,另一方面,也与中国当代艺术的发展逻辑紧密相连——无论这种关系是顺应、延续的,还是反叛、质疑的,总之是彼此关联的。

很有意思的是,本次展览和论文中提及的艺术家大多有自我封闭的一面,创作也基本上不关注社会、政治现象的表层,而是聚焦于自我和个人;创作方法和最终展现的形式也林林总总、各不相同,甚至完全相悖。然而,这并不代表这些艺术家们总是陶醉在自己的世界中,孤芳自赏地自恋般生活和创作。实际上,他们也关心社会,了解世界的变化,对各种正在发生的现象有着自己独立而独到的看法。只不过,艺术并非是生活的记录或对社会现象的简单加工,或许,脱离这些中国当代艺术习以为常的惯性思维,寻找新的创作观念和方法才是他们创作的价值之所在。

检索中国当代艺术三十年的历程,目之所及,几乎都是“旁白”式的艺术。所谓“旁白”,即是“画外音”,通过一种画面人物以外的声音,以第三者的身份来对画面进行说明和阐述。艺术家总是站在一个第三者立场,企图通过艺术来告诉别人什么,究其内容,大多数是关于社会和政治的,而评论家们也乐于从这种角度来对作品和艺术家进行解读。与此同时,1990年代以后开始零星出现的收藏家,尤其是欧美藏家,也大多愿意从中国当代艺术家的作品中来了解中国,将艺术作品看作了解中国现实的窗口,因此,关于中国形象和后殖民问题的争论才可能成为评论界的焦点话题之一,这种结构也潜在地加强了中国当代艺术创作的“现实化”取向。从一个更长远的角度看,对社会现实进行含沙射影的直接艺术表达,与中国近代的经历密切相关。无论是康、梁以来对“科学”的追求,还是新中国建立后“艺术为政治服务”的现实主义文艺方针,无不是将艺术视为“再现”工具,这一点非常重要,它在技法和观念两个层面上决定了中国二十世纪艺术一个重要的基本方法。

因此,当我们站在这个基础上,再来看待中国当代艺术的起点和发展,就不难发现社会型艺术及其观念的深刻影响。1970年代地下艺术或在野艺术包含着一个重要的目的便是通过艺术获得艺术创作的自由,因此,只要是在进行实验艺术创作,那么首先便获得了这种道德上的“正确性”;85新潮美术运动则被艺术家和评论家视为对西方现代艺术的学习和演练,带有很强的“赶英超美”目的性;而在1990年代兴起的“政治波普”和“玩世现实主义”则同样带有强烈的社会和政治针对性。尽管这些艺术与文革艺术相比,对主流的价值观念提出了质疑,但是,值得注意的是,它们的成立依然建基于与主流价值观之间的某种强烈“关系”——甚至,质疑和反叛越强烈,其价值就越容易被认可。实际上,与文革和此前的诸多艺术相比较,它们在一定层度上非常相似,最大的相似点就在于与主流价值观念之间的“强烈关系”,无论是正是反,“强度”都是一个决定性的因素。前者因为捧得高而声名雀跃,后者则因为批得狠而一夜成名。然而,无论是在文革艺术还是在这些艺术中,都很难找到一种独立的主体性,它们都必须依赖于另一种价值的成立而成立。

当然,我并不否认在这些过程中,艺术家所付出的热情和努力,但是,付出未必就一定意味着创造出前所未有的伟大,未必就一定意味着能够超越既往艺术史的一切,恰如一件包含激情的表现主义杰作永远也替代不了蒙克。艺术家生活的特定时代、环境、经验决定了他的可能性永远是有限的。“旁白”式艺术也同样由这些因素共同决定。而正是到了今天,“独白”式艺术才成为可能。艺术家们意识到从前创作方法的根本是什么;它们建筑在一个如何的基础之上。这些艺术家关注现实,也了解社会,但这些主题并不再简单地直接或间接出现在他们的艺术中,成为他们创作最重要的母题。与之相比较,他们更愿意以自己的经验为中心,对艺术观念自身提出挑战。

这意味着他们不愿意再重复那些已然造成“审美疲劳”的视觉资源,譬如文革图像;同时,也意味着他们不愿意再沿着从前的艺术方法及其简单变体继续前进,譬如现实主义。“卡通一代”这样看似新颖,实则成旧的艺术并不在他们的视野之内,因为这样的艺术除了描绘了我们在当代生活中司空见惯的那些图像之外,并没有提供一种新的认识方式,如果说生活在卡通之中,就必须将其作为自我创作的艺术主题的话,那么这与毛泽东时代描绘领袖像之间并无实质性的差别。因此,“独白”式的艺术尽管关注自我,但并不一定直接简单复制艺术家自己的生活表象。这些艺术家们并不企图通过作品告诉观众什么,观众也无法从他们的作品中获得某种具体的“知识”。“独白”式的艺术并不是一种风格,它们的作品在类型和形象上大相径庭,但其中至少有一点是共同的:我们可以从中阅读和感受到艺术家此时此刻在场的经验。“我”是独立的,其价值并不取决于外在的另一种价值;“我”并不是外在于作品的,而是早已深深地植入在其中。

我将他们称为“独白”,在这里,它具有两层意义,第一层含义是表达自我、个人的生命经验、生存状况、生活片段。因此,所谓“独白”,首先必须对于自我而言是重要的,这一过程既不需要他人的参与,也不需要他人的分享。杨朱曾说过,“拔一毛利天下,不为也。”即便是拔下一根头发可以造福全人类,他也不会这样去做。因此,他并不主张“损己利人”,但同样潜在的意思也包括反对“损人利己”,杨朱只不过主张“为我”,以“我”作为世界的中心,因为人们常常会受外界的干扰和影响而无法充分彰显自己的“主体性”,所以必须祛除这些遮蔽,实现个人对人性的追求。“独白”式的艺术与杨朱的主张具有某些相似的意义,但是,杨朱毕竟不生活在当代中国,因此,我所讨论的这些艺术家也并非是一种古代哲言的简单说明。我们今天所面对的这个世界,是一个被充分现代化了的高度发达的社会,我们的生活早已被提前规定,奇迹发生的可能日益减少,个人在现实中的选择权和自由性也越来越有限。当艺术家难于再向外进行扩展,譬如形式的探索,返回到自我也许是一种最有效的方式。这种返回并非逃避,因为逃避只是一种暂时的缓解,它对现实并不构成实际意义,相比之下,“独白”却是可以展现其生命,改变其生活的一个出口,一种方式。

“独白”的另一层含义便是如何对个人进行表达,所谓如何表达,是一个方法问题,这能够使其在观念意义上得以深化。所以,“独白”并不像表现主义一样,企图完整地宣泄自己的情绪。相对来说他们的作品显得克制,很难以理性或感性来简单界定这些艺术家,他们重视的不是情感宣泄,也不是观念创新,而是一种属于个人,混合性的经验。通过个人的行为和形式来实现这些经验便成为了他们艺术创作的方法。正是因为如此,并非所有描绘个人形象,表现个人价值的作品都可以纳入到我所规定的范畴中进行讨论。

![[北京]时代美术馆“楼上的青年: 2010青年批评家提名展”](attachment/100601/48ac4fdc6c.jpg)