引言:1960年代,西方就已经出现了活动影像的创作,其最初是以video art的形式出现的。但直到1980年代中后期,中国的艺术家才开始将录像的形式应用到艺术创作中来。录像艺术作为一种外来艺术形式,它的产生与西方有着不可忽视的渊源和相似之处,但这并不是对西方新技术的简单模仿和挪用,中国艺术家对于录像艺术的接受是基于一定的文化状况才发生的,有着独特的生长环境和土壤。

张培力《30×30》 32'09'' 单视频录像 彩色/有声 1988年

中国当代艺术经过85’新潮的洗礼,传统架上绘画的主流地位受到挑战,身体、行为的实践,观念的表达呈现出更多的形式和可能性。而此时尚处于潜伏和萌芽状态的玩世现实主义和政治波普则使年轻的艺术家感觉到架上绘画会受商业利益的驱使而被西方的后殖民主义利用的危险。年轻的艺术家希望找到一种难以被西方画廊商业化的,但是又和主流艺术形成反差的艺术媒介,同时这种媒介又能允许个性化感觉和语言的存在,并易于使用、传播和交流。中国的录像艺术就是在这种背景下由年轻的艺术家提出并开始实践的,录像艺术成为了他们观念表达的选择。1因此,录像艺术在中国的出现并没有像其在西方产生时那样具有强烈的社会性和政治性,而更多的是艺术家对观念表达和对艺术媒介自身关注的选择结果。

观念的承载

录像技术的传入使一些艺术家预感到了媒介变革的可能性,他们纷纷拿起摄录器材进行创作试验,探索录像技术与艺术创作和观念表达相结合的可能性。但中国艺术家最初并没有对录像艺术自身进行更多形式和美感上的探索和表现,而仅仅是作为行为和观念艺术的一种记录方式。在这种意义上,录像艺术是以观念的载体为形式,以记录和保存观念为目的而出现的。这样的录像艺术还不是一种真正意义上的影像艺术,而仅仅是一种录像形式的使用,它依附于观念艺术和装置艺术,还未真正形成自己单屏录像艺术的影像概念,只是作为承载观念的艺术文献而存在。

被称为“中国录像艺术之父”的张培力是最早对录像艺术进行运用和实验的中国艺术家。1988年,他创作了《30×30》,艺术家用自己的双手在镜头前反复摔碎、粘合、再摔碎一片玻璃。内容毫无变化,固定的机位和拍摄角度,整个过程只有两次变焦。在这里,重要的是录像的内容和行为观念的表达,而不是录像艺术自身。但有意思的是,早期,很大程度上由于拍摄设备和环境简陋、技术匮乏而造成的张培力这种不经过多后期处理、冗长而令人难以忍受的沉闷风格,却逐渐发展成为录像艺术的标准模式而被称作“标准的录像艺术”,受到年轻艺术家的追崇。随后张培力又相继创作了《(卫)字3号》、《作业一号》和《水—辞海标准版》等作品。尽管机位有所变化,但拍摄过程仍然是枯燥单调的,不同的是,这些作品都经过了简单的后期处理。

从最初的《30×30》,经过《水—辞海标准版》,再到《作业一号》,艺术家对拍摄内容和视角的选取如出一辙,但在录像形式和观念表达上的变化则是显而易见的。这一方面是由于计算机和电脑技术的成熟给艺术家的创作提供了更多的机会和可能性;而另一方面,艺术家自身关注点和兴趣的转型则使得录像这种形式向着真正意义上的影像艺术迈进了一步。据张培力自己说,“一开始,镜头所要面对的事件很重要,在实践中我逐渐发现,通过镜头实现在屏幕上的东西可能更为重要”。2录像作为一种媒介,其自身的特质和属性开始引起艺术家的关注和探索,尽管尚未形成明确的转向和共识,但这种潜在的转变确是影像艺术真正形成不可或缺的因素。

邱志杰也是较早进行录像艺术实验的艺术家,只是他的艺术更多地偏向对时间性和持续性的探索。1992年,邱志杰开始创作历时三年完成的《作业一号:重复书写千遍兰亭序》,他用录像记录书写过程的前五十遍,在因重复书写而变黑的背景上,只有一只执笔书写的手在微妙地连动,录像本身具有了一种鬼魅似的气氛。在《舔色》中,首先出现在屏幕上的是一片模糊的颜色,然后一个舌头正对屏幕依次将颜色舔掉,逐渐露出清晰的风景,而后这一风景又虚化,再次舔之后露出另外一番风景,这个过程不断重复,屏幕上的风景也一再转变。邱志杰的录像作品保持着对屏幕事实的高度敏感,强调过程变化和运动感,摄取对象的生理性所激发的现场体验,这些趣味使邱志杰的作品在同一时期的录像实践中显得最富感性,这也成为他在国内偏执地煽动录像艺术的主要动力之一。

李巨川 《与姬卡同居》 100'00'' 录像 彩色/有声 1996年

在张培力和邱志杰的影响下,越来越多的年轻艺术家开始以录像的形式来进行艺术创作。从浙江美院毕业后来到北京的颜磊,在1993年创作了《化解》和《清除》,1994年完成《1500cm》与《北京红果》。《化解》是一双手在不停地玩各种“翻花绳”游戏,《清除》则是作者本人正低着头用镊子一根根地夹下自己的腋毛。《1500cm》拍摄了一个人在洗涤胗条,量胗条,将胗条塞进口腔,再把胗条拉出的行为。这是张培力“标准录像艺术”的延续,三个作品都采用单镜头,固定焦距和机位进行拍摄,但由于摄取的事实自身没有明示的过程性,所以事件叙事性几乎被降到了零点,即使有些许的叙事,也是简单的动作重复和线性叙事。1994年,李巨川创作的《与姬卡同居》和佟飚的《被注视的睡眼》也与此手法如出一辙。

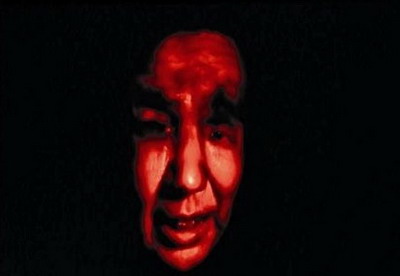

李永斌 《脸》 36'00'' 录像 彩色/无声 1995-1996年

1994年,朱加拍摄了《永远》,他将一架小型摄像机固定在三轮车的旋转轮齿上,在北京街头骑行,于是,图像在不停地做360度旋转。骑行的速度和景物距离的变化,使观众对时间的体验变成具有紧张焦虑感的心理现实和视觉冲击力的体验。同年,从美国回来的王功新创作出一些录像装置作品,如1995年的《布鲁克林的天空》中,艺术家在自己家中掘出一口旱井,在井底放了一台屏幕朝上的电视机,画面内播放的是在纽约布鲁克林区拍的天空景象。1995年,李永斌创作了单频录像《脸》,将母亲的肖像用幻灯直接投射在自己脸上,再用录像翻拍来记录这一过程。钱喂康和陈劭雄在1990年代初就开始进行装置和观念艺术的实验。钱喂康的观念装置《风向:白色数量205克》使用一个电视显示器播放电风扇在转动吹风的录像。陈劭雄的电视装置《改变电视频道,改变新娘的决定》则是一个用电视机和婚纱等现成品构成的表达流行文化反讽的作品。

王功新 《布鲁克林的天空》 尺寸可变 录像装置 电视机×1/录像带×1 1995年

自1988年至1990年代前期,中国影像艺术更多地呈现出记录性的特点,其早期形态表现为对艺术观念的记录和以装置录像形式进行观念表达。由于技术不成熟和带有主观强迫性观念表达的需求,影像艺术的这种早期形态基本上没有对影像本身的实验,影像的内容主要靠行为表演和现场拍摄来完成。

非线性叙事

1990年代中后期,作为对“标准的录像艺术”的反思,叙事性被作为一种因素提出来。这时的录像艺术分享了电影美学中的许多成果—各种经典的电影时间处理手段都拿来适用于影像创作;另一方面,进一步成熟的电脑和网络技术使得影像艺术的创作更加多样和丰富。此外,方兴未艾的商业经济和繁华多样的消费文化使得人们生活变得多元,身份和知识系统的不确定性导致了生活本身高度的复杂性和交叉性,而当大量的生活事实在传统的叙事模式中得不到容纳时,人们便会积极地探索非线性的叙事模式,这也成为塑造当代生活的新的媒体和话语。在这里,非线性即不确定性。艺术创作亦是如此,除了少数的艺术家还在秉承“标准的录像艺术”的创作模式之外,更多的年轻艺术家开始将影像与技术结合,将关注点转向对影像媒介自身的实验和探索,以寻求更多媒介表现的可能性和美感。

1996年是影像艺术在中国真正形成并达到高潮的时期。9月,吴美纯和邱志杰在中国美术学院举办了“现象/影像:中国录像艺术展”,这是一次理清录像艺术问题界限及语言讨论的现场,更是很多年轻录像艺术家艺术创作的集中展示,是录像艺术结束其零散和潜沉状态的开始。

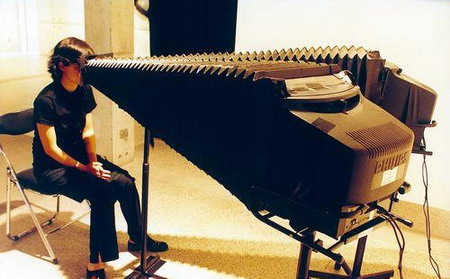

在这次展览上,张培力的《不确切的快感》以十几个屏幕表现对人体不同部位抓痒的特写,充满肉感的画面形成强大的张力,冲击着人们的视觉。钱喂康的《呼吸/呼吸》表现一个眼睛状不断开合的动画造型,其内是从街头或报刊上翻拍的图像,眼睛随着呼吸节奏开开合合,并且伴有哗哗的抽马桶水声。这两件作品在造型上简洁明白,侧重对媒体自身进行梳理和反思。另外一些艺术家的作品感性因素更多一些,作品的层次感比较丰富,主要代表是王功新、邱志杰和陈绍雄的作品。王功新的《婴语》表现一架投影仪从屋顶将婴儿哭泣的录像投影到一张婴儿床上,接受录像投影的是铺在婴儿床板上的一层薄薄的牛奶水面。邱志杰的《卫生间》和《埃舍尔的手》将他生理上带有存在主义色彩的焦虑性推向了极致。而《现在进行时》表现了两个丧葬用的花圈,在两个花圈正中各放置了一个电子屏幕,以取代本该放置于此的遗像。这是一件令人不安甚至惶恐的作品,艺术家的意图隐而不露、暧昧未明,显然,这是对录像艺术标准模式的一种挑战,是对未确定的、非线性叙事方式的大胆尝试。陈劭雄的《视力矫正器》不仅在装置形式上塑造成一种雕塑形态,还在影像显示和空间环境方面进行了诸多实验。他将同一人物的一个完整动作进行分段拍摄,将影像在两个电视上进行双视频播放,但在影像上造成单视频双屏播放的错觉。

陈绍雄 《视力矫正器3》 录像装置 电视机×2/电视机架×2/皮腔×2/DVD播放器×2 1996年

这一时期,越来越多的艺术家将录像作为一种独立的艺术形态来创作,而不再仅仅将录像艺术的形式作为观念和装置艺术的记录和表达手段。他们更加注重影像本身的视觉实验,不再仅仅靠表演以及现成事件和环境拍摄作为“现成影像”,并且,装置、环境布置、现场单屏和多屏投影等装置手段都被用来服务于影像艺术的视觉表现。5艺术家在此后的艺术创作中越来越倾向于进行个性化观念的表达和个体视觉感受的传达,在展览形制上,越来越多的艺术家个展取代了1980年代以来的群展和联展形式而成为主流。

1990年代后期,在北京出现了一些比较好的影像艺术个展,标志着影像艺术家开始以更成熟的个体形式参与并改变着当代文化建构。宋冬在当代美术馆举办个展《看》,其中的《照镜子》将两面相对的镜子和艺术家照镜子的视频并置,形成延续而重复的空间,而观众的参与更增加了对照和迷乱的色彩,身体的参与和体验早已被预设,这也是影像艺术家在关注视觉感受的基础上,对体验性和互动性的尝试。王功新的个展《神粉1号》直接审视了清晨常见的老人在公园里的各种活动,并且,这种常态被改造成一种难以想象的可笑场景,以此来说明当代社会细微的复杂性,对现实生活进行视觉反思。邱志杰的《逻辑:五个录像装置》个展,对日常生活进行了诗意的捕捉和禅宗式的关照。此外,刘韡拍摄于1997 年的《难于抑制》,1998 年徐震的《喊》和2001 年的《彩虹》对影像艺术进行了更多可能性的探索,也预示着艺术家对媒体在创作中的功能开始自觉。

与这些艺术家不同,杨福东、蒋志、汪建伟等人接受的电影美学的影响要大于录像艺术的传统,他们更多的是以录像的形式寻求更多个人写作的可能性。杨福东于1997年拍摄的《陌生天堂》和之后的《竹林七贤》优美而伤感,以古典文人气质与现代场景对接,模糊了历史感与现实性,拓宽了影像叙事的方式,暗含了被现代化狂潮践踏的中国传统文化的无奈。汪建伟一直被视为无法被“归类”的艺术家 。《生产》是他在家乡四川成都进行大量素材采集,并在专业人士帮助下完成的。在录像装置《链接》中,他在一个走廊的两面分别播放由数部世界各国电影的盗版VCD中剪辑出来的暴力和色情电影片段构成的“新电影”和8个中国家庭观看电视的场面,通过专业电影工作者最不以为然的简单方式,明了地提示出我们的文化状况。这些作品兼具纪录和文化研究色彩,他不仅挑战了标准的录像艺术,也挑战了电影美学叙事。

1990年代末,随着电脑技术的发展和网络的普及,更多的艺术家着手探索互动多媒体和网络作品。跨行业的交流和合作给多样性艺术的创作提供了可能,同时,由于越来越先进的设备和技术处理方法,艺术家们开始用更专业的后期处理来追求自己预期的效果。此时由录像短片和录像装置所组成的录像艺术的概念已远远不能概括丰富的实践,而更富包容性的“新媒体艺术”的整体概念正在越来越多地被人们所认同。2001年,由许江、吴美纯策划的新媒体艺术节“非线性叙事”在中国美院的举办则可看作是对这一时期非线性叙事影像艺术创作的总结,也是拉开新媒体艺术创作序幕的开始。

新媒体艺术

2000年以来影像艺术大量使用计算机技术,对图片进行修改、拼贴、动态剪辑、影音合成等后期处理。随着每一次技术进步,艺术家的兴趣也在发展和扩大,特别是当“录像”艺术的概念与“数字媒体”相遇,形成了“新媒体”这一延伸的领域。正如吴美纯和邱志杰所说的,利用活动影像的艺术家们自此“重绘了当代文化的蓝图”。录像与新媒体之间的界线随着技术和应用程序的不断发展而日益模糊,这些应用程序可以用来处理活动影像,显然技术创新已改变了“录像”的实际定义:活动影像现在不仅记录现实世界、真实物体和人物的活动,而且也记录了虚拟世界。6

在当代境况中,虚拟现实不仅是一个技术术语,也已成为精神和心理生活中的现实。我们在日常生活、报纸、电视之外还能够感受到另外一些版本的现实;我们无时无刻不生活在日常现实中,同时也无时无刻不生活在被中介的现实中,我们眼前的现实正在被各种叙述力量重新安排。电视、网络等大众传媒向我们提供的现实是将现实非现实化,将处在历史偶然里的不相关事件再现在一种娱乐性叙事结构中。7新媒体的力量在于,它首先改变了我们的生活方式,然后才自上而下地冲击着我们既定的传统艺术观念。在今天,电影、电视以及种种电子图像已经占据了我们绝大多数视觉经验,生活和虚拟之间的差别也日渐混淆和消失。在这种意义上,新媒体艺术的出现既是技术发展的必然结果,也是艺术家对生活和感受方式发生改变的主动迎接和反应。

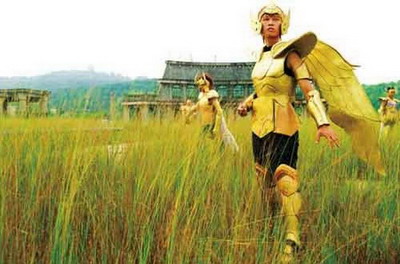

曹斐 《角色》 8'00'' 数码影像 彩色/有声 2004年

互动性和体验性是新媒体艺术的显著特征,受众的体验和参与最终凝固为新的审美经验。冯梦波是最早引领计算机和数字媒体的艺术家,他的作品与他对录像和在线游戏的迷恋有关,从1990 年代中期开始,冯梦波便用软件程序当作原材料,加以处理从而达到预期效果。2002 年在上海双年展上展出的《进城》中,观众在一个紧邻空间中的活动,触发了投射在墙上的一系列耀眼的视觉效果。《智取 Doom 山》是将视频游戏 Doom 与《智取威虎山》中的情节与人物相结合的作品,将崇高的道德故事与现代视频游戏结合,把孙子兵法和毛泽东肖像与西方漫画中的超级英雄并置。这种略显荒诞的“混搭”方式进一步模糊了人们对于真实和虚拟的理解,亦真亦幻的影像便成为事物自身。

2000年,由邱志杰、吴美纯和李振华联袂策划,在北京藏酷新媒体艺术空间举行的“藏酷数码艺术节”集中展示了国内以数码处理手段为基础创作的作品,主要包括平面数码作品,互动多媒体作品和Flash动画作品,甚至展出了最新的优秀电脑游戏,是新媒体艺术较早的集中展示。陆春生的《化学史》,沿用黑白色系,人物带着时代的记忆,是艺术家在实践中寻找语言和想象力之间平衡的作品。孙逊和邱黯雄擅长以水墨和动画相结合的形式进行创作,表达消费时代人们的精神诉求,探讨历史意识和身份认同的重要性。

新一代的影像艺术家,如杭州的吴俊勇等人开始用新的MTV 式的动画来创作作品,表现人背离普遍价值时的荒诞。马文将影像艺术与传统美学的精致性和体验感结合起来,创作出有行云流水之感的影像。翁云鹏将电影阅读形成的文本抽离电影的语境,变为与现实思考融为一体的散文诗语体。刘窗、蒋鹏奕从低技术对观念的支持出发,找到了新的语言行为的准确性表达。雷本本以个人的DV视角拍摄社会公共空间中的私人动作,在观察非暴力干扰的视线中透出生活的微光。年轻艺术家陆扬将严谨的科学实证和图谱的方式与影像结合来进行创作。马秋莎的影像作品有着探究自我内心世界的内敛和激情,以独特的视角反映社会处境中的问题。8新媒体艺术有着令人鼓舞的发展前景,艺术制度的建设方兴未艾。自2001年中国美术学院率先成立新媒体艺术研究中心以来,各地高校纷纷开设与多媒体艺术相关的专业和课程,致力于新媒体艺术的创新和教学,培养年轻艺术家。这给新媒体艺术创作提供了良好的环境和交流、传承的平台;但另一方面,作为新事物出现的新媒体艺术有着太多的可塑性和不确定性,这既给艺术创新提供了多样的可能,也对新媒体制度的建设和规范提出了挑战。新媒体艺术制度的建立和长足发展任重而道远。

雷本本 《新鲜空气》 四频道录像 彩色/有声 2010年

中国的影像艺术是以对观念和行为艺术的记录和保存为目的而出现,在早期只是作为观念的载体形式存在,表现出如实的记录性特征。这时的录像重在观念表达,叙事性几乎为零。随着技术的革新和艺术家兴趣的转移,越来越多的人对录像媒介自身进行试验和探索,叙事的形式呈现出更多的可能性,叙事性成为这时影像艺术的显著特征,并且由早期的零叙事和线性叙事而转变为多元的非线性叙事模式。新世纪,科技和网络的迅猛发展冲击着传统录像艺术的范围和形式,唯有“新媒介艺术”才足以准确地反映和概括这时期影像艺术的复杂性和多样性。这时的影像艺术更加注重互动性和体验性。此时此刻,影像不再是对事件的记录或表述,而是事件本身。它无从叙述,它是将观众裹挟其中的一次事件,事件的发生是一次经验的聚拢。而这时的我们,不是运用眼睛诉诸观看,而是以全“身-心”的“触-觉”来经历。

注释:

1.皮力,《中国当代录像艺术》,载《当代艺术与投资》,2009年第9期。

2.许江、吴美纯,《非线性叙事》,中国美术学院出版社,2003年,第28页。

3.同上,第30页。

4.朱其,《中国新媒体艺术的历史和现状》,来源:艺术中国网。

5.同上。

6.凯伦·史密斯,《活动的影像 涌动的概念》,来源:雅昌艺术网。

7.布尔迪厄,《论电视和新闻》,普鲁托出版社,1996年,第6页。

8.杨晓彦,《如何自我构建:中国影像艺术的一些基本事实及叙述》,来源:民生当代艺术研究中心。

扩展阅读

艺术档案 > 影像档案 > 中国当代艺术三十年之中国影像艺术(1988-2011)作品介绍

view.php?tid=7181&cid=20

艺术档案 > 影像档案 > 皮力:中国当代录像艺术

view.php?tid=5973&cid=20

艺术档案 > 新媒体档案 > 朱其:中国新媒体艺术的历史和现状

view.php?tid=7218&cid=3