注:本文原载于《南京艺术学院学报(美术与设计版)》2021年第4期。

上期回顾:鲁明军︱摄影蒙太奇、图像矩阵与媒介化博物馆——以展览“电影与摄影”(1929)为中心(上)

摄影蒙太奇、图像矩阵与媒介化博物馆

——以展览“电影与摄影”(1929)为中心

文︱鲁明军(复旦大学哲学学院)

摘要:1929年,由“沃克邦德”(即德意志制造联盟)发起并组织的大型国际图片展“电影与摄影”(Film und Foto)在德国斯图加特举办。展览意在打破美术与实用艺术之间的界限,呈现了大量没有文字的拼版图片。尤其是其展陈设计,基于莫霍利-纳吉的运动视觉和利西茨基的“普朗房间”形式,它营造了一个能动的视觉场域,而艺术家们孜孜以求的“摄影蒙太奇”“图像矩阵”“媒介化博物馆”等前卫形式及其政治力量也因此得以充分展现和释放。

关键词:“摄影蒙太奇”;“普朗房间”;运动视觉;媒介化博物馆

三、运动视觉、“总体剧场”与媒介化博物馆

无论是“摄影蒙太奇”,还是“图像矩阵”,皆表明“电影与摄影”整个展览意在展示并竭力释放一种创新、生产的运动和速度。“摄影蒙太奇”要求眼睛和思维高度集中,以便加快视觉领会的速度,并且扩大联想关系的范围。[7]204也就是说,“摄影蒙太奇”本身就带有一种运动和速度感。同样,“图像矩阵”在利西茨基和莫霍利-纳吉这里原本也是一个运动中的视觉空间,是一个运动中的光影舞台。之前在关于“室内绘画陈列馆”的探讨中,利西茨基就说过,展示陈列“将来的发展极有可能把侧重放在动态投影造型上,甚至是不带有直接投射平面的、自由悬浮于空间中,而又互相渗透的色彩束和色块。”[6]23同样,莫霍利-纳吉也认为,“未来的电影舞台将会是运动、灯光和阴影效果的结合,它要么是骨架结构,要么是墙、平面、表面和纹理,用于灯光的吸收和反射以及有组织的分布。这样的舞台概念——而非背景——将会是为运动中的视觉”[7]264。

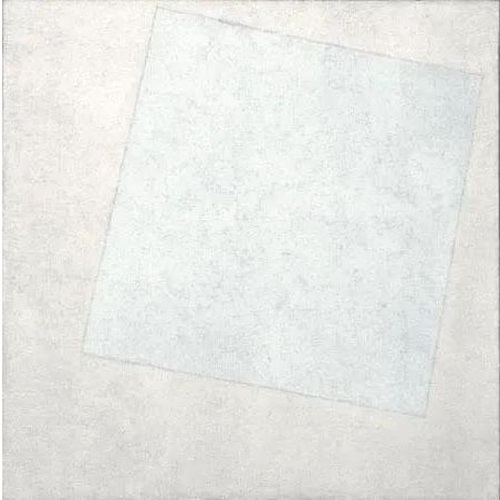

在莫霍利-纳吉这里,原本就不存在媒介的区分。其中电影是他反复提及的一个媒介,也是他感知现实和构想未来的方式之一。但他对于电影的认识,事实上已经超越了电影本身。比如在他眼中,至上主义者马列维奇的“白方块”绘画即是银幕。我们可以将它视为从依照颜料的绘画向依照光线的绘画的过渡。正是在这个过程中,白色的表面成为光线直接投射的“理论上的”银幕,即运动中的光,或一种时空的现实。“它期待着一种新的前景。它可以被视为对目前电影被误导的努力的一种直觉的胜利,(因为)目前电影或多或少都成功地效仿了过去架上绘画的画面构图及其单眼的视野和图画般的场景”。[7]264在这样一种表述中,不难发现,莫霍利-纳吉所理解的电影并非是叙事和内容,而是一种运动的形式。他甚至认为,电影制作的关键就在于如何产生运动。在知觉的、概念的和情感的领域里,有数不清的影片剪辑方式,比如深刻影响蒙太奇的“立体式”剪辑便是为了克服心理和身体上(即经验中)的时空感。因此,他认为未来的蒙太奇须更多地考虑影片的整体性,须更加注重知觉信息、光线、空间、运动和声音,而不是突出视觉细节。[7]271

▲马列维奇《白底上的白色方块》布上油画 79.4x79.4cm

纽约现代艺术博物馆藏

基于此,莫霍利-纳吉提出了“抽象电影”。作为“摄影蒙太奇”和“运动视觉”的延伸,“抽象电影”像所有其他的表达方式一样,最初是以带有特殊的视觉、知觉元素直接触动感官。如果找到能够有意识地控制“照片创造性”(photobcreative)以增加其吸引力的方法,这种电影的重要性将不断得到提高。在这里,电影中持续增加的对纯色的运用和抽象绘画并无二致。[7]265因此,也可以说“抽象电影”就是一种抽象化了的“摄影蒙太奇”。

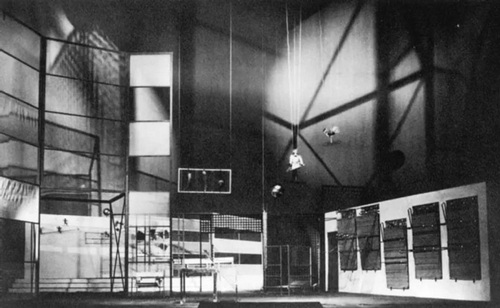

相形之下,莫霍利-纳吉的“光空间”(Light space)和“总体剧场”比“抽象电影”更加极端和彻底。(图10)如果说利西茨基的“普朗房间”开启了一个多视角的由运动和能量流构成的空间的话,那么莫霍利-纳吉的“光空间”则意图让观众放弃物理空间,从而让观众更沉浸在一个光影、色彩和运动构织的场域。马戏团和杂耍剧多少启发了他的“总体剧场”,不过在他这里,不应当思考当代抽象画是什么或者代表什么,因为这就是一个造型,也是一个有机体。因此他所谓的剧场,实际上就是由声音、光线、色彩、空间、形式和动作构成的一种“综合表演”。人甚至不再是必要的演出者,替代他的可能是一个木偶,或一个纯粹的抽象物。灯光不再是舞台叙事的要素之一,它本身就是一种能量。[13]210在此基础上,整个空间也释放出一种足以控制所有造型媒介的强大力量。[14]72-98另值得一提的是,早在1910年代中期,俄国未来主义和构成主义者们就已经以生产艺术的名义将传统戏剧(如马戏团、音乐厅、杂耍剧、日本戏剧、木偶剧等)纳入了自己的创作中,后来到了20年代末期,为实现他们心中崇高的机械化乌托邦,剧院设计甚至成为他们实践和行动的一个重要方向。[4]270可见,从一开始莫霍利-纳吉和利西茨基就有着相似的剧场观念和经验。

▲图10 拉兹洛·莫霍利-纳吉,《霍夫曼的故事》(第1幕),1929

故此,我们不妨将“电影与摄影”的整体展示设计想象为莫霍利-纳吉“抽象电影”“光空间”“总体剧场”和构成主义的剧场实验的一个变体。从根本上而言,莫霍利-纳吉和利西茨基都希望通向这样一种抽象的运动视觉空间,进而“提炼出感官能力的极限”[2]86-87。在利西茨基这里,他之所以强调构成元素的抽象化,就是为了寻找一种可以表现超越个性或国籍的力量,对他来说,正是这样的力量,“一种使所有人都羞愧后退的疯狂力量”,将会塑造出一个新的世界。[2]42-43这也可以解释展览虽然没有展出电影,为什么主题名为“电影与摄影”,虽说有一些电影剧照,但远远不能构成展览的主体,因此,这里的“电影”真正所指的是整个展览如何构成一部莫霍利-纳吉所谓的“抽象电影”或“总体剧场”。

这是一种革命性的展示方式,在这种展示中,作品一方面依托墙面,另一方面又在摧毁墙面,从而导致整个展览空间本身被媒介化了。换句话说,这里博物馆的功能不仅是为了提供一个展示作品的空间,同时,也是为了将自己让渡出去,成为作品或展览的一个要素,从而让整个空间——而不只是作品——形成一个能动的有机体。反之,在这样一个被媒介化的空间里,作品其实是沉没在随意感知和分散注意力的浪潮中。为了激活接受空间,莫霍利-纳吉

没有把电影或摄影看作问题,而是将其作为解决问题的方法。他也不是否定或颠覆电影或摄影的欲望,而是辩证地同时保存和废除这个欲望。也就是说,它是对于某个被中介化的时间和空间概念的兴起所做的一种解释。此时,博物馆不是作为“注册”的被动和流动空间,而是摆脱了时间、空间和重力之限制的“无空间的黑暗”。[15]25-52利西茨基的实验虽说并非如此彻底,但不消说,这也是其“普朗房间”的本意:“制造一个没有方向的真空世界”[12]。

当然,这里的空间所指的并非只是用以展览的物理空间,也是社会空间。运动视觉所指的不仅是艺术运动或感知运动,也是社会运动,或社会革命。毋宁说,它是一战后对于19世纪以来所形成的博物馆秩序及其时空观的一次冲击和革命。而且,掀起这一反潮流的不只是莫霍利-纳吉、利西茨基等参展的前卫艺术家,还有未来主义、达达主义、宇宙主义以及瓦尔堡(Aby Warburg)、本雅明等艺术史家、思想家。

1952年,马尔罗(André Malraux)名著《无墙的博物馆》的前身《沉默的声音》在巴黎出版,这本书一度被视为最接近瓦尔堡生前未完成之作《记忆女神图集》(1927)的文本。在谈到“形式—风格论”形成的背景时,马尔罗独辟蹊径,将其归因于博物馆的扩张和摄影的兴起。[16]5-6然而,也正是摄影成了他反“形式—风格论”的起点和通往“无墙博物馆”的道路,也是在这一点上,它的确很接近瓦尔堡的方法与观念。要知道无论瓦尔堡还是马尔罗,他们都是借助或利用摄影(图片),彻底摧毁了博物馆秩序及其时间观。瓦尔堡甚至声称,《记忆女神图集》就是一种蒙太奇,一种达达。[17]214在这个意义上,《记忆女神图集》无疑是“电影与摄影”展览最好的注解。相形之下,更极端的要数未来主义,马里内蒂(Filippo T. Marinetti)在《未来主义宣言》中指出:“博物馆就是坟墓!……它从头何其相似,都是素昧生平的躯体的可悲的聚会场所。博物馆是让冤家仇人或者陌生的人们互相紧挨着长眠的公共寝室!博物馆是屠杀画家和雕刻家荒廖绝伦的屠宰场,让他们沿着竞争的墙壁,用色彩和线条互相残杀!”[18]

▲瓦尔堡 《记忆女神图集》图版41a,发现拉奥孔 伦敦瓦尔堡研究院

▲瓦尔堡 《记忆女神图集》图版79 吃掉上帝:天主教会中的异教行径

伦敦瓦尔堡研究院

在俄国革命的前后,也就是未来主义风行欧洲之时,或许是受马里内蒂未来主义宣言的刺激,一部诞生于19世纪俄国的带有未来主义色彩的神秘文本《宇宙主义》在知识界和艺术界流传。作者尼古拉·费多罗夫(Nikolai Fedorov)将其视为一部新的《启示录》。文本中,博物馆被赋予了极为重要的角色。作者认为,“当博物馆自身化为尘土,它创造出了用来调控自然那毁灭性的致命力量的工具来掌控自然”。“这些工具将会改变我们所知的博物馆,而且让每一个死去的人得以在未来重生。最终,死亡将被阻截,而生命将永无止境”[19]。尽管斯大林上台以后,“宇宙主义”被禁,但费多罗夫所谓的“博物馆化为尘土”与马里内蒂所谓的“博物馆是一个坟墓”和莫霍利-纳吉、利西茨基的“媒介化博物馆”一道,皆汇入了彼时甚嚣尘上的反博物馆秩序的浪潮中。他们的目的不仅是为了反博物馆秩序,更是为了创造新的未来。展览“电影与摄影”的前卫性和革命性也正体现在这里。毋宁说,它就是一种未来主义,是“运动、速度和活力的传播者,是技术的诵诗者”[3]302。

余 论

露西亚·莫霍利提醒我们,“电影与摄影”展览实际上脱胎于1927年创刊的一份杂志《i10国际评论》(1927—1929)。杂志由亚瑟·穆勒·莱宁(Arthur Müller Lehning)创办,编辑团队成员包括J.J.P.乌德(J.J.P. Oud)(建筑)、威廉·皮杰(Willem Pijper)(音乐)和拉兹洛·莫霍利-纳吉(电影和摄影)。作者阵容更为强大,比如柯布西耶、格罗皮乌斯、康定斯基、蒙德里安、莫霍利-纳吉、本雅明、恩斯特·布洛赫(Ernst Bloch)、亚历山大·贝克曼(Alexandre Berkman)、J.J.P.乌德等。显然,莫霍利-纳吉就是将《i10国际评论》中的理念直接带到了同名展览中。

莱宁在创办这份刊物时,有着清醒的认识和目标。他希望《i10国际评论》集艺术、科学、哲学和社会学新潮流的文献,成为一个现代思想的器官。他希望建立一个用来表达各个领域不断更新的平台,希望在这些不同领域之间尽最大可能地建立连接。莱宁说:“由于本刊物不主张教条主义倾向,不代表任何政党,也不代表任何团体,因此内容并不总是具有完全统一的特征,并且比遵循一种思路更能提供更多信息。当下的文化正在实现更新,杂志希望对此进行全面的介绍,并且对所有表达它的人都是开放的、国际的。”他们希望“向一代人发出声音,相信在多元化的知识领域会找到一个共同的终结点。他们反对狭隘的专业化概念,并提出建立一个框架的目标。在这个框架中,各个学科的倡导者都可以听到——无论他使用的是荷兰语、德语、法语,还是英语。”[20]109-110

这样一种国际联盟多少启发了莫霍利-纳吉,所以才有了展览“电影与摄影”以国家为单位的结构方式。当然,这也契合了莫霍利-纳吉一贯的艺术与政治主张。维克多·马格林(Victor Margolin)将其概括为:“艺术家属于社会变革的先锋,并应当通过物质实践力求使一个乌托邦社会的性质得以显现;艺术并非在其审美范畴内孤立地、漫无章法地实践;形式与图像可以建构在一个共同的普遍理解之上。”[7]X显然,莫霍利-纳吉的这些理念和实践都渗透在“电影与摄影”这个展览中。然而,这个展览就像一个狂飙时代最后的绝响。随着魏玛共和国的衰落,希特勒、斯大林的上台和二战的爆发,这股前卫主义浪潮也逐渐平息。[1]2191933年,包豪斯艺术学院被纳粹关闭,四年后,莫霍利-纳吉将这套艺术理念带到了美国,创办了“新包豪斯”——芝加哥设计学院。1934年,俄国前卫艺术被叫停,标志着一个充满实验精神的时代彻底结束,替代它的是唯一的文艺准则:社会主义现实主义。1939年,美国评论家格林伯格(Clement Greengerg)在《党派评论》发表了《前卫与庸俗》一文,将枪口直接对准了法西斯艺术和苏联社会主义现实主义,他的立论虽然承袭自俄国和欧洲的前卫主义,但他所捍卫的不是未来主义,也不是构成主义,而是美国抽象表现主义。与此同时,世界艺术的中心也逐渐从欧洲转移到了纽约。

2020年底,正值新冠疫情尚在全球传播和扩散,欧美诸多国家的社会政治动荡依然如火如荼之时,纽约现代艺术博物馆(MoMA)推出了新展“工程师、煽动者、建造者:艺术家的再塑造”(“Engineer, Agitator, Constructor: the Artist Reinvented”)。(图11)展览聚焦于上世纪初集中爆发在欧洲的平面设计、海报、摄影、插图、宣传画、广告等种种政治性实验作品,重思一战、俄国革命、奥匈帝国瓦解等重大事件集中爆发,工业、技术、劳动等趋于结构性的变革,特别是共产主义、法西斯主义和无政府主义等各种意识形态混合在一起狂飙猛进的年代,艺术家们所极力追求的社会参与、无畏实验与乌托邦抱负及其所扮演的角色和功能。“我们将自己视为工程师,我们坚称我们是在建造事物……我们就像装配工一样将我们的作品组装起来。”在形容20世纪20、30年代的激进艺术行动时,德国达达艺术家汉娜·希奇(Hannah Höch)这样说道。[21]不难想见,百年前这些前卫的艺术家们是如何构想和重塑自己的角色,进而为新世界创造富有活力的艺术的。

▲图11 纽约现代艺术博物馆(MoMA)新展“工程师、煽动者、建造者:艺术家的再塑造”(“Engineer, Agitator, Constructor: the Artist Reinvented”) ,2020

尽管MoMA的新展未能抵达“总体剧场”或“媒介化博物馆”的视觉运动效应,但无论从主题,还是从形式,它都仿佛是1929年“电影与摄影”展的一次当代回响。更重要的是,近百年后,身处同样动荡的年代,我们再度面临这些问题:艺术家该如何重塑自己?艺术该如何构想一个新的未来?……也许,莫霍利-纳吉、利西茨基以及哈特菲尔德等当年的激进实践会提供给我们一些启发和力量。

参考文献:

[1] Bruce Altshuler. Salon to Biennial:Exhibitions That Made Art History(Volume 1: 1863—1959)[M].London:Phaidon Press Inc.,2008.

[2] 维克多·马格林.设计,为乌托邦为奋斗:罗德琴科、利西茨基、莫霍利-纳吉(1917—1946)[M].张馥玫,张长征,朱橙,译.北京:北京大学出版社,2018.

[3] 拉兹洛·莫霍利-纳吉.新视觉:从材料到建筑[M].刘忆,译.重庆:重庆大学出版社,2020.

[4] 卡米拉·格雷.俄国实验艺术[M].玛丽安·伯雷-莫利(Marian Burleigh-Motley),修订.徐辛未,译.杭州:浙江人民美术出版社,2019.

[5] Lucia Moholy. “El Lissitzky”[J].translated by Jorden Troeller.OCTOBER 172,2020(1):111—116.

[6] 拉兹洛·莫霍利-纳吉.绘画、摄影、电影[M].张耀,译. 重庆:重庆大学出版社,2019.

[7] 拉兹洛·莫霍利-纳吉.运动中的视觉:新包豪斯的基础[M].周博,朱橙,马芸,译.北京:中信出版社,2016.

[8] Andrés Mario Zervign.“The Peripatetic Viewer at Heartfield's ‘Film und Foto’ Exhibition Room”[J].OCTOBER 150,2014(3):27—48.

[9] 刘晶晶.现代主义:设计的母语[J].艺术与设计,2017(8):22—35.

[10] 诺姆·M.埃尔考特(Noam M. Elcott).拉兹洛·莫霍利-纳吉[EB/OL].杜可柯,译.http://www.artforum.com.cn/print/201608/9960,2016-10-15/2021-3-25.

[11] 周诗岩,王家浩.包豪斯悖论:先锋派的临界点[M].武汉:华中科技大学出版社,2020.

[12] 潘靖之.展览的“悖论”——这不是一个结论[Z].未刊稿,2021.

[13] 罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss).现代雕塑的变迁[M].柯乔,吴彦,译. 琳琳,校.北京:中国民族摄影艺术出版社,2017.

[14] 奥斯卡·施莱默(Oskar Schlemmer),拉兹洛·莫霍利-纳吉,法尔卡斯·莫尔纳(Farkas Molnár).包豪斯剧场[M].徐佳利,译.广州:岭南美术出版社,2020.

[15] Noam M. Elcott.“Rooms of our time:László Moholy-Nagy and the stillbirth of multi-media museums”[G]. Screen/Space. Edited by Tamara Trodd. Manchester: Manchester University Press, 2011:25—52.

[16] 马尔罗.无墙的博物馆[M].李瑞华,袁楠,译.孙宜学,校.桂林:广西师范大学出版社,2001.

[17] 玛格丽特·艾弗森(Margaret Iversen).拯救瓦尔堡的传统[C].唐纳德·普雷齐奥西(Donald Preziosi)主编.艺术史的艺术:批评读本.易英,王春辰,彭筠,等,译.上海:上海人民出版社,2016:207—225.

[18] 马里内蒂.未来主义宣言[EB/OL].http://www.doc88.com/p-742552413048.html,2012-4-28/2021-4-1.

[19] 莫莉·内斯比特(Molly Nesbit).宇宙主义射线:宇宙主义的兴起[EB/OL].郭娟,译.http://www.artforum.com.cn/print/201802/11175,2018-2-12/2021-4-1。

[20] Lucia Moholy.“International Avant-Garde,1927—1929”[J].translated by Jorden Troeller,OCTOBER 172, 2020(1).

[21] 百年前欧洲艺术家如何拼贴与重塑世界?——MoMA新展里的视野[EB/OL].https://view.inews.qq.com/a/20210206A032AD00,2021-2-6/2021-4-1.

关于作者

鲁明军,复旦大学哲学学院青年研究员。策展人,剩余空间艺术总监。近年策划《疆域:地缘的拓扑》(2017-2018)、《没有航标的河流,1979》(2019)、《街角、广场与蒙太奇》(2019)、《缪斯、愚公与指南针》(2020)、《惊蛰》(2021)等展览。论文见于《文艺研究》《美术研究》《二十一世紀》等刊物。近著有《目光的诗学:感知—政治—时间》(上河卓远文化·河南大学出版社,2019)、《美术变革与现代中国:中国当代艺术的激进根源》(2020)等。2015年获得何鸿毅家族基金中华研究奖助金。2016年获得YiShu中国当代艺术写作奖。2017年获得美国亚洲文化协会奖助金(ACC)。同年,获得第6届中国当代艺术评论奖(CCAA)。2019年获得中国当代艺术奖(AAC)年度策展人奖。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。