德国当代摄影双年展(Biennale für aktuelle Fotografie)前身为曼海姆-路德维希港-海德堡三城摄影节,2020届策展人David Campany,围绕六个主题展开六场展览:“再看圣象(Reconsidering Icons)”,“所有艺术都是摄影(All Art is Photography)”,“被重访的沃克·埃文斯(Walker Evans Revisited)”,“图像冲撞时(When Images Collide)”,“昨日旧闻今日新(Yesterday's News Today)”,“艺术与商业之间(Between Art and Commerce)”。本文翻译自该双年展总介绍及各展览陈述,原文过长,仅摘选部分,特此说明。

长久以来,摄影象征着当代社会的某些极致状态。它是极度私密的,但又是完全公开的;自由的,但也有限制;自我表达的,但却受文化主导;愉悦的,但也令人焦虑。我们对摄影有感情,它持续地散发魅力,但我们也应当警惕它的力量和操纵。如果我们有赖于摄影图像,正如上世纪人们反复论争的,这种依赖会带来复杂的感情。如果要教年轻的孩子们摄影——我们真应该这么做——我们得教会他们欣赏、享受它,同时时刻注意它的操纵和娱乐性。

照片不会自我解释。它们显现自己,但从不诉说。它们善于展示外表为“何”,而非阐释“为何”或“如何”。这意味着比起解答,它们更擅长抛出问题,也因此它们更像诗歌而非散文。对我们而言,它们携带的“讯息”是碎片式的、不完整的,也因为这个原因,摄影在视觉文化中的发展常常伴随着语言。语词可以解释,或补充或拓展我们之所见。我们常说生活在一种受图像支配的文化中,但事实应该是图像-文本文化。哪里有图像,哪里就有语词。面对没有语词的图像,我们会怎么做?我们准备好了只是观看,剩下的全由自己思考吗?为了观看我们需要知道什么?如果我们感觉自己不理解又该怎么办?从单纯的观看中我们获得的又是何种理解?凡此种种,“图像的生命与爱”邀请大家就做一件事,去看,缓慢地、仔细地、愉快地、开放地以及沉思着地看。在此次双年展的各个展览空间内,语词被限制在最少值,图像则被安置着去形成自己的对话,也邀请观者形成自己的理解。

——David Campany

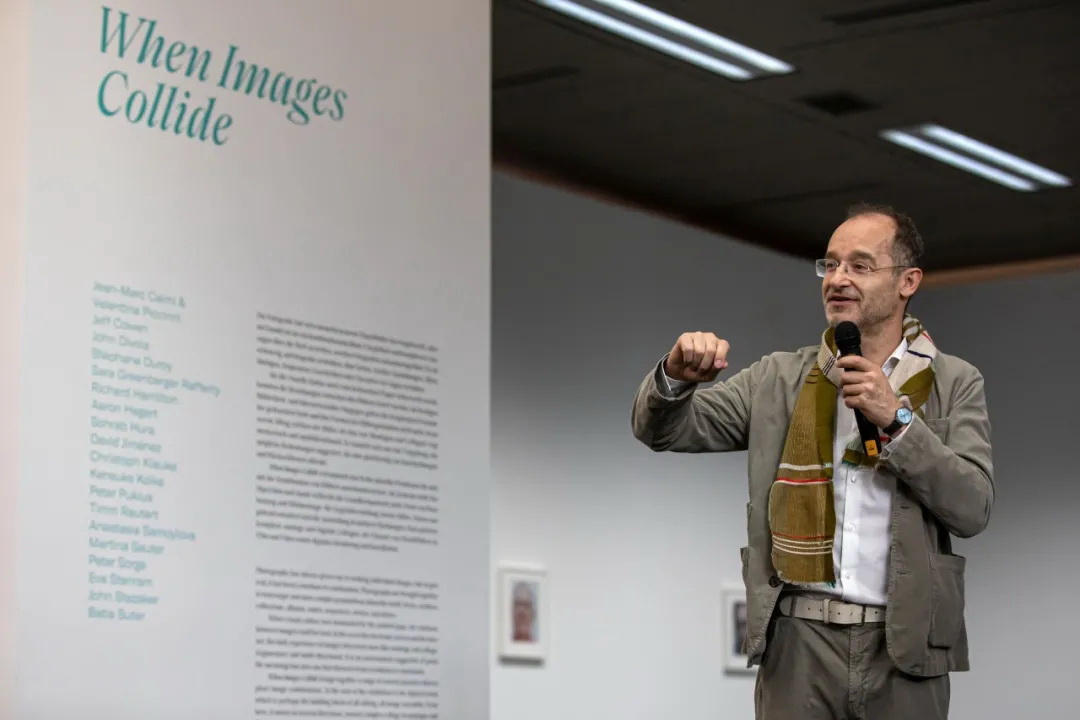

▲David Campany,©️ Lys Y. Seng

再看圣象

Reconsidering Icons

艺术家:Joan Fontcuberta、Cortis&Sonderegger、Max Pinckers&Sam Weerdmeester、Broomberg&Chanarin、Max Pinckers&Dries Depoorter、David Claerbout

当照片成为复杂历史的文化替代品,它们变得“标志”,它们无法清晰地阐释涉及到的人或环境,仅能与之保持视觉联系。就像纪念碑对应着早已被人遗忘的战争,标志性图像是人们常常被遮蔽的或已丢失的理解的象征性公共标记。在越战时被拍下的著名图像现在指代着“越南战争”,但也没有更多具体的东西了;一张世贸大厦倒塌的照片标志着9·11事件,但在解释环境复杂性时它只能沉默。这类图像强大的视觉逼迫常常席卷我们,分散我们的注意力,而无法形成更深刻的认识......

……“再看圣像”中没有一张标志性图像,但它们又无处不在。展览集合了几个近几年使用重看、重制、修正、重定义等策略的项目。其中,一些项目带我们回到标志性图像诞生的地点,有些重构了它们,有些使用新技术如VR和3D建模去重看那些产于摄影发展早期的图像。无论方法为何,作为文化共识的复杂形式,这些标志性图像被批判地、充满哲思地、有趣味地观看。

1.jpg)

▲“重制「Le Gras窗外的景色」(现存最古老的照相机照片,由Joseph Nicéphore Niépce制于1826年)",©️ Cortis&Sonderegger,2013

▲展览现场

所有艺术都是摄影

All Art is Photography

艺术家:Maurice Jarnoux、Dennis Adams、Pablo Genovés、Josh Murfitt、Nick Waplington、Ewa Monika Zebrowski、Tim Davis、Mark Lewis、Steffi Klenz、Claudia Angelmaier、Antonio Pérez Río

让我们来思考一下摄影和艺术的两种关系。一方面,摄影自身即可成其为艺术,它可以是自我表达的、主观的、创造性的;另一方面,它也可以是记录、重制、出版、传播其他视觉艺术——从绘画、雕塑到表演、定点艺术(如大地艺术)——的途径。不过,这两种关系并非毫无关联,也非全然互异。尽管两者重叠的部分常常引起焦虑和不确定,但同时也充盈着兴奋和可能性......

……到1960年代波普艺术兴起,以及随后而来的后现代艺术,人们逐渐认识到摄影的任何边界不仅不可能被维持,而且还阻碍了创作自由和认知自由。近几十年浮现出来的不是对摄影最初那种开放状态的回归,相反是重新开启了混杂的实践。此即承认了摄影在艺术中复杂的双重状态,也是“所有艺术都是摄影”展的出发点。在这个展览中,一些摄影艺术家反思艺术书籍的文化角色;另一些则再次看向艺术的实体空间,如工作室、画廊、博物馆;还有一些则关注照相机与作为审美客体的绘画与雕塑之间的复杂关系。

▲“自由领导人民”,©️ Antonio Pérez Río,2017

▲“一个创造性行为”,©️ Josh Murfitt,2019

▲展览现场

被重访的沃克·埃文斯

Walker Evans Revisited

艺术家:Walker Evans、Sherrie Levine、Michael Mandiberg、Camille Fallet、Julia Curtin、Darren Harvey-Regan、Jessica Potter、Justine Kurland、James Nares、Anastasia Samoylova、Bryan Schutmaat、Patrick Pound、Ute Mahler&Werner Mahler、Stephen Shore、Mark Ruwedel、RaMell Ross、George Georgiou、Lisa Kereszi、Vanessa Winship

在上世纪所有享誉盛名的摄影师中,有着最广泛影响、与当下依然保持着最强联系的,是沃克·埃文斯(1903-75年)。通过他称之为“纪实的风格”,埃文斯的一些照片在此媒介的历史中是最为出名的。有段时间,埃文斯的名望停留在其1930年代于美国南部拍摄的照片。埃文斯、多萝西·兰格、杰克·德拉诺等人的图像成了那个时代的一种视觉神话,但埃文斯的成就比之更为宽广深邃。他使用每一种相机格式,以各种方式拍下了多样的主体——从对路人隐蔽的街拍,到对建筑细致入微的研究。他拥抱摄影在艺术和技术上的新发展,直到生命的最后,他还在探索宝丽来相机能做什么。将这一切统合起来的,是他对观看和感受日常生活的深深的兴趣和情感。他不恋旧,但明白快速抛弃过去、过誉新奇会带来什么后果。在一种越来越沉溺于新事物的文化里,埃文斯更珍惜能经受时间和复杂生活考验的东西......

……“被重访的沃克·埃文斯”呈现了当代艺术家与摄影师回应他作品的两种方式。首先,是对他拍摄日常生活的方法的延续和拓展,尤其在北美和欧洲,埃文斯持续为致力于复原和扩展纪录实践的观察型摄影师提供模式。其次,展览还呈现了一些直接回应埃文斯某张图片或作品的艺术家项目。

▲“此刻让我们赞美名士”,©️ Walker Evans

▲“美国游行”,©️ George Georgiou,2016

▲展览现场

图像冲撞时

When Image Collide

艺术家:Anastasia Samoylova、Christoph Klauke、Stéphane Duroy、John Divola、Jean-Marc Caimi&Valentina Piccinni、Kensuke Koike、Jeff Cowen、Sohrab Hura、Eva Stenram、Peter Puklus、John Stezaker、Sara Greenberger Rafferty、David Jiménez、Batia Suter、Martina Sauter、Timm Rautert、Aaron Hegert

尽管摄影常常令那些吸睛的单张图像脱颖而出,但大体上,这是一种“复数”的媒介。照片被一起呈现,形成对这个世界更大、更复杂的观点。在想到摄影时,我们很难不去想它的系列、档案、收藏、影集、序列、故事、叙述。尽管每张照片都有其特殊之处,但这种独一性逐渐被与其他图像的关系所代替。无论在书上、墙上、屏幕上,孤立呈现的照片几乎是没有的,实际上它们也不应以这种方式被观看。

视觉文化由印刷物主导时,图像间的关系可能是固定的。在纪录、报告和新闻摄影的领域,摄影趋向于散文的形式:在杂志和书籍中,它或多或少是线性的,是静态图像的叙事排布。与之相反的是蒙太奇和拼贴,在这两种呈现方法中,阅读的方向偏向开放式,也常常更具挑衅意味。为了抵制主流实践,现代主义先锋们试图将图像以相互冲撞的关系组织在一起。蒙太奇和拼贴看起来是要搅扰、激活读者/观者,而并不打算让图像的顺序处于柔顺、舒适的状态。在今天这个电子屏幕和网络时代,曾经出版物上的固定格式和图像组织模式不再称霸。日常的图像经历更像是蒙太奇和拼贴:碎片式的、多向的、延宕的。这是一个追求更多可能性的环境,而不会在解决方案或最终结论上费心。这是否意味着蒙太奇和拼贴已经失去了挑衅和打开更多思考及可能的潜力?这是许多当代艺术家和摄影师面临的挑战。

“图像冲撞时”将呈现一系列当下探索图像结合的实践。其中,双联画形式是核心,它可能是所有编辑、图像类比的建筑基石。以此为基础,展览朝几个方向分散:基于类比和数字形式的复杂拼贴;电影和录像中静态图像的使用;3D图像雕塑和装置。

▲“掉了的脑袋和鸟”,视频截帧,©️ Sohrab Hura, 2019

▲展览现场

▲展览现场

昨日旧闻今日新

Yesterday’s News Today

艺术家:Stanley Wolukau-Wanambwa、Thomas Ruff、Sebastian Riemer、Clare Strand

似乎迄今为止的21世纪,其重要任务之一就是理解20世纪:搭建其框架,慢慢梳理曾经飞速发展的一切,在平庸与屠杀、情感的残余中挖掘使我们变成如今模样的细碎线索。我们筛选“成堆的私人图像的碎片,抵抗被大屠杀和加冕礼掩盖的时代背景”,也即卡尔维诺总结的“真实,完整的摄影”。老新闻照片如今在画廊中被搭救和重现,一种公共形式被展示在另一种公共语境中:新闻在艺术的空间里,过去在现在的空间里。看起来大概如此......

……这些图像找到了进入当代艺术实践的路径,但这并非意味着是它们的终点站,也许图像永远不会有终点站。如果没有被毁坏,它们就葆有复活重生的可能。这种移动性,这种无法预计的“滥情”,一直是摄影的特性,而这种特性在新闻照片中尤为明显。可能视新闻照片为“滥情的”是违反人直觉的,毕竟,我们倾向于视其为一种具有明确功能的图像:报道,协助传达实际信息。照片确实能够在那个当下捕捉、保存时间,但它们同时也是时间旅行者,在历史行进中其含义也会随之变易。而这也正是“昨日旧闻今日新”展中不同艺术实践的共同关注点。

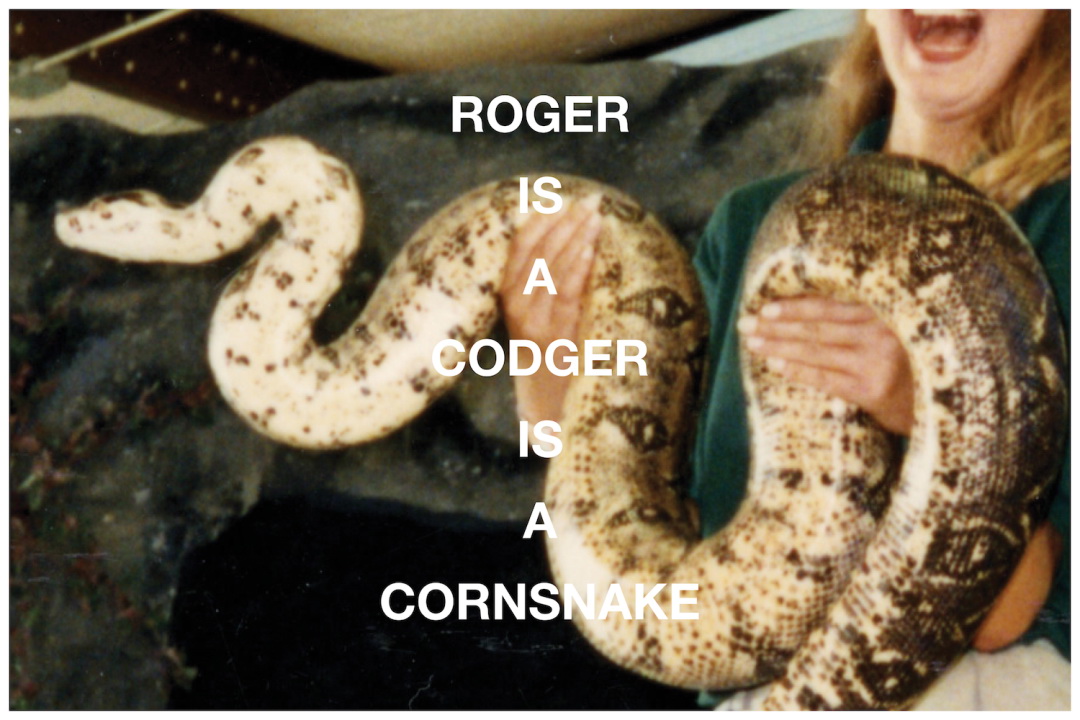

▲“蛇”,©️ Clare Strand,2017

▲展览现场

▲展览现场

艺术和商业之间

Between Art and Commerce

艺术家:Hein Gorny、Bryan Schutmaat、Thomas Wunsch、Scheltens&Abbenes、Christopher Williams、Daniel Stier

临近事业的尾声,沃克·埃文斯在一次采访中被问及作为一名摄影师如何养活自己。从业将近50年,他身上依然没什么钱。埃文斯给出了清晰且睿智的回答,一名摄影师想生存下去,只有四种办法:1、受雇拍摄。某人想要一些图片,那你就拍,尽量保持创造力、真诚、自洽;2、有人买你的照片。你拍你的照,然后卖掉——通过代理人获得出版也好,作为艺术品也好;3、靠其他工作挣钱,摄影是你个人最严肃认真的喜好;4、你完全经济独立,行事自由。埃文斯的回答是在1971年,但直到今天,状况几乎没有任何改变,摄影和经济、文化的关系依然如此。是的,摄影的艺术市场成长了;是的,商业委托项目如新闻摄影的市场萎缩了;依然是的,今天,世界范围内活跃的摄影师更多了,但获得报酬的机会也更少了。本质上,埃文斯的诊断依然与今相连。

摄影之不寻常在于,作为一种艺术形式,它几乎完全不属于艺术世界(确实,顶多有1%的照片是以“艺术”的名义而作的)。在生活和文化的方方面面,摄影都扮演着无与伦比的角色,所以它们必然会重叠,相互有关联,相互间存在张力。一种分离的,与整个社会所追求的摄影方式毫无关联的“摄影艺术”,是不可能存在的......

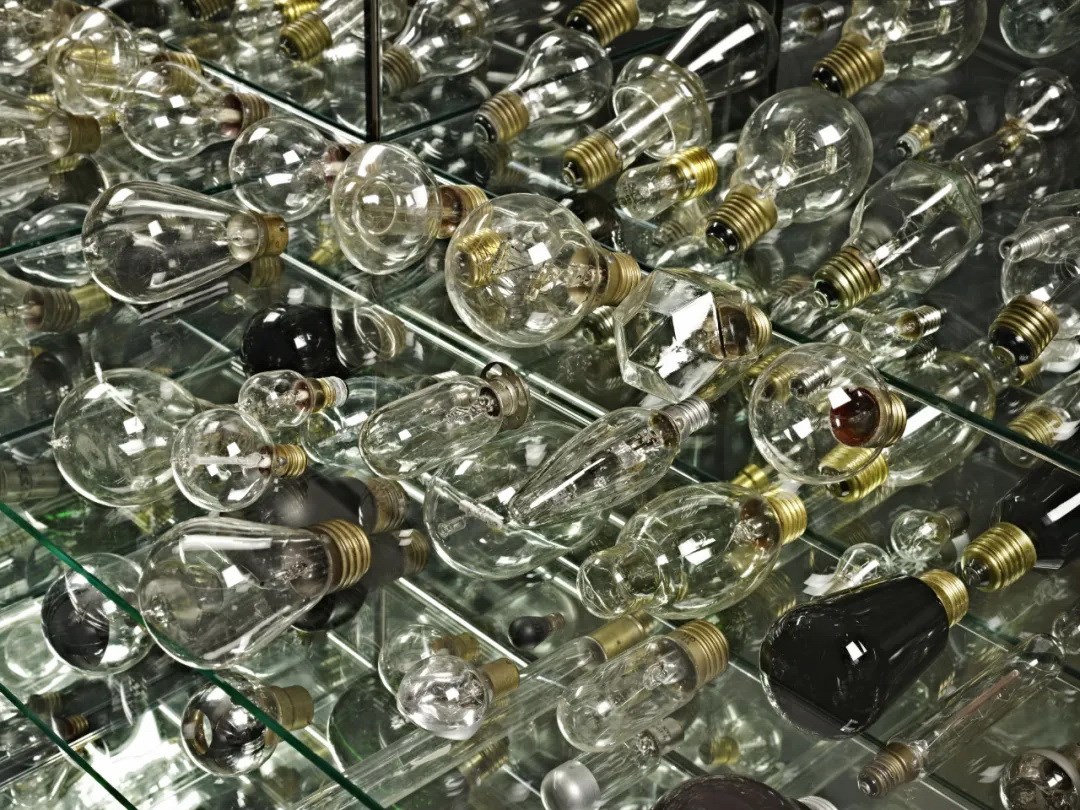

▲“灯泡”,©️ Scheltens&Abbenes,2012

▲展览现场

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。