.jpg)

▲ “徐冰:艺术卡门线”现场

1986年的某一天早上醒来, 徐冰特别想做一件值得全力以赴的事情, 即一本书。在没做之前, 徐冰的心里已经有一个雏形, 这件作品的名字叫《天书》。首先, 他想做的这本书是一本不具备作为书的本质, 所有的字都不具备意义,所有内容都被抽空, 但它非常像书;其次, 这本书的每一个细节, 每道工序必须精准、严格、一丝不苟。他坚信, 这件作品的命运取决于整个制作过程的态度, 一本正经的做一件毫无意义的事情, 如果做到不可思议的地步, 艺术的力度自然就会出现。

▲ 制作《天书》的小屋, 北京, 1987

而或许谁也没有想到,35年后,《天书》会被涂装在一艘火箭上,以“徐冰天书号”为名,作为全球首枚以艺术家和艺术作品命名的火箭,冲击浩瀚的宇宙。

▲ “徐冰天书号”发射前现场作业© 徐冰工作室

2021年11月2日,完整纪录了这枚以艺术之名闯入太空领域的火箭命运的展览“徐冰:艺术卡门线”(卡门线,被认为是外太空与地球大气层的分界线)在红砖美术馆开幕。展览通过大量的文字、图片、视频资料、艺术作品和对太空艺术历史的梳理,呈现了当代艺术与太空科技这个全新领域的对话。

▲ 艺术家徐冰进行展览导览

一切要从2019年12月底,万户创世公司创始人于文德拿着“艺术火箭”的方案敲开徐冰工作室的门开始说起。

起初面对这个陌生人,和这份看起来不那么靠谱的计划,徐冰心里是不感兴趣的。熟悉徐冰的人大多知道,他感兴趣的点是一些有延展性,又被人忽略的小东西,火箭不在他的艺术线索当中,重大主题和符号性过强的东西他也是从不轻易碰的。

但徐冰的好奇心,不想让他放弃这个过去想都不敢想的机会。经过一番心理斗争,最终徐冰还是应下这件很“露脸”的事,并将发射日期定在2020年4月25日。

▲ 徐冰在纽约工作室小院,2020年,摄影:徐红

原本一切按部就班,但突如其来的疫情打乱了所有计划,徐冰也因此被困在纽约的工作室里。局促、琐碎的现实,和想象中的浩瀚宇宙在徐冰的世界里同步展开,徐冰也在这种思想拉伸的练习中为火箭定下了三个核心概念:欲望、危机、未知,并借此表达人类的谦卑。

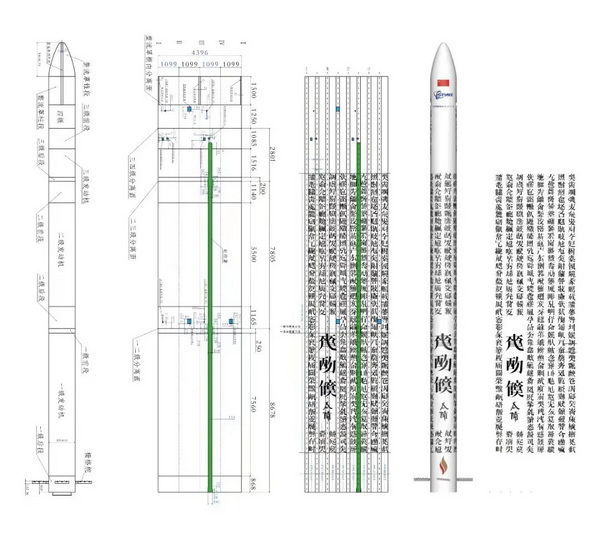

▲ “徐冰天书号”设计细节 © 徐冰工作室

此后的一年,火箭发射因为疫情、设备等原因一再推迟,徐冰也在新想法和认识一步步深化的同时,认定了何为太空艺术:那必须是借助外太空条件才能完成,并在地球绝无法实现的作品。而在“徐冰天书号”的创作里,一、二、三子级箭会在完成推进任务后,与载荷舱分离,回落地表。这些“伪文字”随着火箭经历上天入地的过程,在火力推送、大气摩擦、箭体陨落等自然力量的再造中,呈现出天人合一的作品形态。

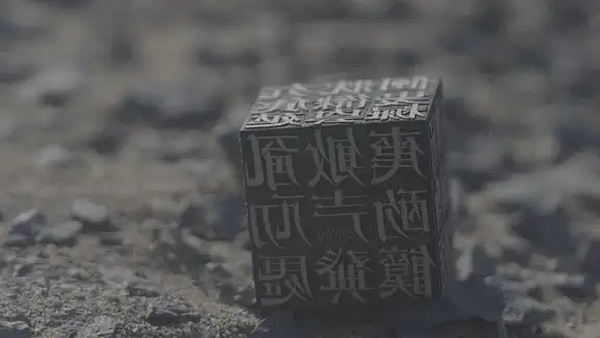

▲ 徐冰《天书魔方》装置 © 徐冰工作室

2021年2月1日,箭体涂满无意义天书文字的“徐冰天书号”在甘肃酒泉火箭发射场中矗立,火箭中还安装了一个5.5cm立方体的“天书魔方”,它将在火箭进入预定轨道后通过卫星传回即时影像,一切准备就绪,只等一声令下就要冲破卡门线,直入宇宙。

▲ “徐冰天书号”火箭发射现场©️徐冰工作室

下午4点15分,火箭点火。然而2分钟后,离发射点南偏西39.5公里处升起了巨大的蘑菇云团,10分钟后仍未收到卫星发回的信号,“徐冰天书号”发射失利。

失败总是苦涩的,尤其是多个团队辛苦工作一年多,耗费巨大人力物力的航空火箭坠落,更让人痛心。在为火箭残骸“守夜”的晚上,徐冰甚至想过如果发射成功,收到“天书魔方”在外太空的影像,新闻里播报着首枚艺术火箭成功入轨,众人围着篝火欢声笑语庆功,会是如何一番景象。

▲ 戈壁滩守夜© 徐冰工作室

火箭虽然没能如愿升空,但徐冰觉得艺术制造“无对错”,它把人们带到一个新地方。徐冰在本次项目的自述中写道:杜尚面对他用了8年时间完成,却在运输途中破碎了的《大玻璃》时说:“我越看越喜欢这些裂痕产生的方式,它似乎有种意图。”运输技术无疑是失败的,但思想视野却被“去操控化”丰富起来。

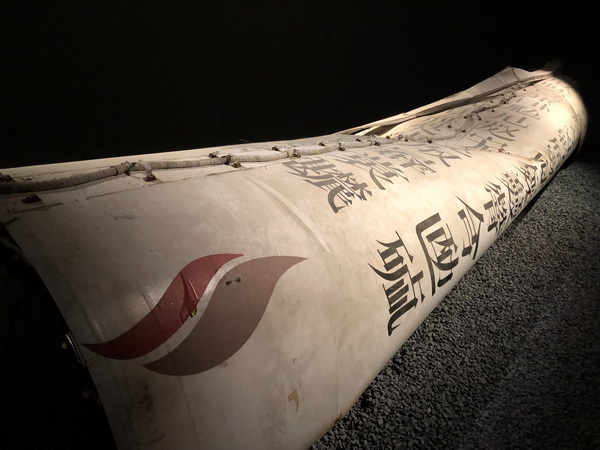

而形态丰富的火箭残骸也构成了本次“艺术卡门线”展览最具看点的“作品”,它们也成了中国艺术家探索宇宙空间的一次前车之鉴和注脚,并唤起了全新的感知。

虽然火箭发射本身并不能构成一次足够有深度的艺术现场,但面对这样一次从未有过的挑战,红砖美术馆还是尽可能地挖掘和体现了其中的艺术性。步入展厅,会有一部27分钟的纪录片《徐冰天书号》记录此次发射过程的来龙去脉,为观众解决认知障碍。

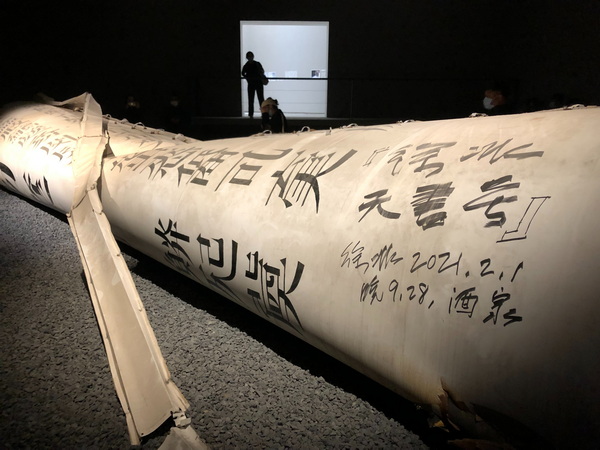

▲ 《“徐冰天书号”一子级箭体残骸》展览现场

随后是最具视觉冲击力的部分,也是此次火箭发射的两项遗物——“徐冰天书号”一子级箭体残骸与火箭坠落点爆炸形成的直径28公里的“环形山”。一子级箭体残骸实际上部分实现了徐冰的设想,在火力推送、大气摩擦、箭体陨落等自然力量的再造中,天书文字再度被改变,浑然天成的沧桑感胜过任何精雕细琢的人力装置。

▲ 直径28米的“徐冰天书号”环形山©徐冰工作室

▲ 《蘑菇云》与《环形山》展览现场

对于环形山,徐冰认为:“如果靠计划施工制造这样一件’环形山’的大地艺术几乎不可能,但一件理想的大地艺术却出现了,它不是安排所得,也与艺术家原始意图不符。它与‘现成品艺术’或‘偶发艺术’不同在于,后两者是安排‘发生’的艺术,而前者是先出现了,再被‘指认’的艺术。这又涉及了谁有权认定艺术?当下正在发生的、游移不定的艺术现象,是以往艺术史的分类学界定不了的。”

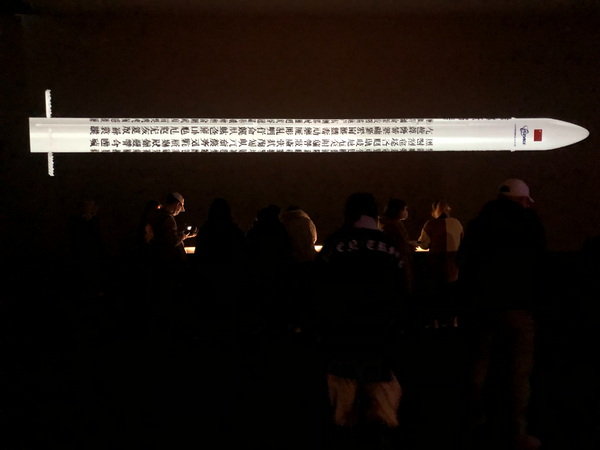

▲ 徐冰利用过期在轨卫星拍摄的首部静帧动画作品,2021

中庭陈列了徐冰为此次项目新创作的两件视频作品,一部是利用已过服役期的在轨卫星,在外太空拍摄的首部定格动画,画面中“标准人”会从包袱中散落出各种人类语言,试图与外星人交流。另一部是利用经纬线为地球重新定位的作品《You Are Here》,两件作品分别是徐冰“地书”和“天书”项目的延续,但又在原基础上借助太空视角做出了改变。

最后,展览回顾和梳理了人类太空艺术的发展史,从最初以绘画表达对外天空的想象,到美苏争霸时期的大量科幻太空绘画,再到进入当代艺术阶段后,人类借助科技力量与太空越来越频繁接触而创作的作品。

▲ 进入当代艺术视野的太空艺术

策展人闫士杰表示:在人类初期对“天”误解的恐惧中,我们的先人留下了充满想象的文化印记,用幻想跨越了“艺术卡门线”。面对正在到来的太空时代,人们似乎刚刚从对上苍的敬畏中仓促地转换了角色,航天科技工作者开启了太空的不懈探索,在过往成果的条件下,艺术家徐冰机缘巧合地成为一位太空探索者。虽然这可能是一次无果的旅行,留给我们一个艺术家远行的背影,但他的艺术仍搅动了艺术和太空两个空间的漩涡,让我们身处其中,又不断寻找新的认识和坐标。

▲ “徐冰:艺术卡门线”现场

发射失利9个月后的今天,徐冰也没法说清这枚“艺术火箭”到底是什么。“很难说它是一件独立的、有创意的当代艺术作品”徐冰告诉雅昌艺术网,“不是一个标准的艺术展,它可以是科技展,或者是当代艺术与太空探索的史展,艺术家和策展人能做的就是与观众一起进入这样一个太空艺术现场……它的作用也许只是为太空艺术做了一次演习,它更像一个过渡性的事件。我希望它能留下一种基因,等待并寻找新的土壤,长出与“母体”不同的东西。”

采访的最后徐冰说道,其实我们中华文明不怕面对“失败”并且善于收拾“残局”,这几乎成了我们的传统的一部分。在我们的文化基因中,储备了足够的修复能力,懂得从“不完美”中找到“完美结局”里没有的、可用的东西并试图用好。试错和修复就是进步。

.jpg)

徐冰:艺术卡门线

策展人:闫士杰

展期:2021年11月6日至2022年4月12日

地点:红砖美术馆

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。