注:本文发表于《美术馆》杂志2020年第三期

▲ 纽约大都会艺术博物馆在“动物之森”的虚拟博物馆。

图片来源:纽约大都会艺术博物馆

编者按

因为疫情的影响,全球美术馆/博物馆的完全开放仍需静待时日,空间阻隔下,信息的流动和沟通显得更加迫切。时下全球美术馆和博物馆在可持续发展、在地化、数字化建设等方面面临着相似的问题,CAFAM在寒假闭馆期间会陆续推出海内外重要学界期刊的文摘编译,关注并分享全球美术馆和研究领域最新的思想动向和话题。

浅谈艺术博物馆的智识机制建构

文︱张子康

摘要

在网络科技与人工智能的发展与应用日新月异的时代,新的知识形态伴随着新的技术产生了。博物馆对此进行了全方位回应:推动博物馆发展的核心动能已经从典藏(成立初,前现代)、教育(现代与后现代)发展为以体验为主要表现方式的智识系统的建构(当代)。我们基于产生人类“智识”的认知传统和脑科学的基本研究结果,将人类的认知本质中核心的部分归纳为“智识”——“Intellect”,并在美术史和博物馆学的语境中加以强调,目的是超越知识的积累与传承,强调当下艺术创作的核心价值在于创新,当代博物馆发展的核心动能也在于对社会创新的推动[1]。科学哲学家卡尔·波普尔(Karl Popper,1902-1994)认为:人类的智识影响人类历史的进程。[2]以智识生产为基础构建启发新知识生成的系统,利于为学科和专业的发展寻求一个新的维度,也成为博物馆各项工作应对新时代转向的出发点。本文以博物馆作为新技术时代背景下艺术界的“试剂”(reagent)[3],用以分析未来的艺术界。

一

新技术背景下的艺术生态与艺术博物馆工作

根据Internet World Statistics在2019年4月的最新统计数据,全球人口的56.1%可以使用互联网。截至2020年3月,中国网民规模为9.04亿,较2018年底增长7508万,互联网普及率达64.5%;手机网民规模达8.97亿,网民使用手机上网的比例达99.3%。[4]数字技术革命从本质上改变了时代,互联网成为全球化显著、实际的标志。数字技术革命不仅涉及到所有文化形态,使技术与文化高度融合,同时影响了包含艺术生产与博物馆运营在内的所有非物质生产领域,改变了人类的思维与行为。马丁·海德格尔认为“技术创造了框架(framing),或者集置(Gestell),我们成了主体,进而体验作为客体与图像的世界。[5]”鲍里斯·格罗伊斯认为框架决定了我们与环境的关系,并无形地引导着我们的经验。[6]即便在“后疫情时代”的隔离与冷战中,政治性“取关”也不能改变“身在其中”和“万物互联”的事实。

2008年,美国博物馆联盟成立了博物馆未来中心。2012年以来,每年发布《趋势观察》总结全球重要博物馆一年中展览所涉及的关键词。其中,2012年出现关键词增强现实;2013年的关键词中出现3D打印、微凭证、物联网、断开数字体验;2014年的关键词为大数据、机器人;2015年关键词为公开数据、可穿戴技术;2016年关键词为虚拟现实和增强现实;2017年关键词为人工智能、敏捷设计;2018年休刊;2019年关键词为区块链。数字技术革命深刻地影响了博物馆界。由此可见一斑。[7]

尤其2020新冠疫情爆发以后,全世界的博物馆纷纷“跃上云端”,虚拟展览、网络直播、社交媒体互动等等都成为一种重要的公众渠道。“云上”加强了博物馆跨越时空的强大属性,也加强了博物馆关于丰富人类经验的思想精神状态的非物质性特征。伴随着博物馆物理状态与数字状态的交叉日益频繁,人工智能、大数据系统与人脑系统的交互构成了“后人类时代”人类思维模式的基本框架,同时成为博物馆工作的基本方式与主要途径。

新技术带给艺术博物馆领域首要、直接的变化在于对受众“观看”模式或参与形态以及思维模式的改变。

传统艺术博物馆形成的观众概念被新技术发散成为“受众”概念,即观看这一行为本身并不足以代表人们在艺术展览中所获得的全部。虚拟现实、大数据、智能穿戴、增强现实等技术的发展,拓展了受众对于作品的参与和干涉程度。受众具备了采用各种方法、通过各种途径参与到艺术作品中的可能性。另一方面,博物馆为了增加受众,也在积极拓展和游戏、电影、智能工业等领域的深度合作,在这样的合作中,受众和博物馆、博物馆的艺术生产之间建立了新的关系。比如:纽约大都会艺术博物馆为任天堂拥有1300万玩家、运行时间最长的Nintento Switch游戏《动物之森》提供了馆藏作品,通过美术馆官方网站中埋设的分享按钮,玩家可以将大都会博物馆馆藏作品添加到游戏中。

▲ “动物之森”的玩家能够通过纽约大都会艺术博物馆的数字馆藏网页

(其中包含超过406,000件作品)将艺术作品图像轻松导入游戏中。

图片来源:纽约大都会艺术博物馆

沃克艺术中心将网站从自身内容营销转变为任何观众感兴趣的艺术品都能在此找到有趣故事、访谈和链接的地方,将远在博物馆墙外的想法、文字和艺术融合在一起。[8]观众在“参与”作品的同时,与艺术家的作品碰撞,可能形成新的不可预见的智识成果,这成为艺术博物馆智识机制最基本的形式,并通过博物馆平台反馈到艺术发展历程中,通过观众参与到整个社会智识机制建构中。博物馆可能不会直接解决21世纪困扰人类的许多问题,但是,通过提供创造的机会,在最终解决方案中发挥作用[9]。

其次,艺术生产(艺术家创作、艺术作品呈现模式、艺术生态系统)对新技术的应用越来越普遍。

1. 艺术家的创作越来越不受材料、时间、空间等传统因素的限制。

当代叙事艺术不断互相渗透和扩张,摄影、电影、电视、动画、多媒体、互联网……在媒介不断增长的复杂性与包容性影响下,艺术界呈现出一种复杂的互联性。新技术不断构成新的媒体和媒介方式。新媒体同时具有呈现与交流的功能,从这个意义上说,媒体既是传播信息的载体,也是信息本身。人类先前所创造的各种媒体形式,不论是书籍、广播还是电影电视,都被译成了数字形式——数字化同化了以往一切时代所创造的呈现模式。物理空间的事件迅速地反映在赛博空间中,反之亦然。这个世界越来越不受边界限制、越来越多地相互关联,要求我们在思想上也实现相应转变。[10]霍华德.贝克认为“艺术所包含的范畴由社会决定”。艺术建构于社会之中,也对社会行为者起到建构性的作用[11]。艺术家、设计师、工程师、技术员角色的边界被混淆,艺术以科学从未想到过的不同视角、观念框架展开探索。[12]波勒认为:艺术作品消失在社会学的分析中,不知不觉地破坏了我们视为最有意义的成就——“艺术是社会客体”。[13]智识生产在当下的社会生活中呈现出顽强的自觉生长形态,智识建构几乎是艺术界自主选择的解决方案。

2. 新技术反应在艺术作品的各类呈现模式上。

新时代的艺术场域中,大数据、信息化、云技术带给艺术作品这样一些新规则——没有人拥有它,人人使用/凝视它,而且任何人可以改善它——对于艺术场域而言,这三个规则带来的复杂性是它的特色,也可能是不断创新的智识来源。[14]

位于赫尔辛基的芬兰国家博物馆于2018年开设VR展览。参观者可以在其中欣赏由艺术家 R. W. Ekman创作的画作《The opening of the Diet in 1863》,头戴VR耳机仿佛走进画面中,3D角度环顾镜厅,在画作场景中找到自己,甚至可以与俄罗斯皇帝和绘画中描绘的其他人物说话。这次VR展览详细描述了1860年代俄罗斯帝国统治下的芬兰生活和政治。

▲ 芬兰国家博物馆为《The opening of the Diet in 1863》

设计的VR效果宣传片视频截图

图片来源:芬兰国家博物馆

在英国,伦敦的泰特现代美术馆也制作了一个引人入胜的VR展览,参观者可以完全沉浸在艺术家工作室的3D模型中。

▲ 2017年11月23日在泰特现代美术馆开幕的莫迪里阿尼回顾展中

泰特美术馆与HTC Vive合作为观众带来名为“赭色画室“的虚拟现实体验

图片来源:泰特现代美术馆

2019年10月,巴黎卢浮宫推出了VR体验展“蒙娜·丽莎:超越玻璃”,旨在探索文艺复兴时期的绘画。通过交互式设计,声音和动画图像,用户可以发现有关绘画的细节,该展可以在VR应用商店VIVEPORT、iOS应用商店和Android应用商店下载。

▲ HTC VIVE Arts与卢浮宫联手打造的首个虚拟现实(VR)体验项目——

《蒙娜丽莎:越界视野》。图片来源:HTC Vive Arts

3.艺术生态系统越来越深度倚重网络。

当代人们快节奏的生活,会忽略很多需要花费时间和空间的艺术展和艺术博物馆。这是“信息高速公路”[15]形成的“地球村”现象对艺术和文化产生的必然、客观影响之一。人类所掌握信息量增大、时间控制更有力、对于交流在地性要求更低,这一切都意味着艺术展和艺术博物馆以往基于物理形态和物理空间而产生的智识分享模式受到了挑战。赛博空间的存在已经成为艺术博物馆和艺术策展不得不认真面对和考虑的客观因素。2020年初全球范围发生新冠肺炎疫情,进一步强化了人们通过非物理接触获取文化艺术信息的需求,被迫削弱了人们对实体空间中观看艺术展的向往。无论是博物馆的策展、馆藏、募捐、跨界合作,还是学院的研究、教学,媒体访问、一二级市场推广、交易,都激发了艺术生态系统的各个环节全方位的“线上”“云端”实践,艺术界呈现出对新技术的主动融合拥抱。对艺术博物馆来说,变化主要体现在物理空间和赛博空间[16]的多维度联结,实体建筑空间之外的线上展览已经不仅仅是疫情期间展览的补充方案,甚至成为替代方案,借此与更广泛的观众分享极具艺术史价值的作品。艺术博物馆学专家卡丽·斯特劳(Carly Straughan)认为:在线内容使世界各地的艺术爱好者感受到从未有过的来自博物馆的联系,并与整个艺术界的新成员互动。[17]奥古斯塔历史博物馆教育经理艾米·沙夫曼(Amy Schaffman)认为:“通过提供创造和智力机会,它们(指艺术博物馆)可以在最终解决方案中发挥作用。” 伦敦博物馆新博物馆项目负责人劳拉·威尔金森(Laura Wilkinson)认为:“未来博物馆是当前自我的解构形式。”博茨瓦纳国家博物馆人类学家哈巴内·蒙促(Goabaone Montsho)认为:“ 博物馆能够将严峻的现实转化为国际平台。”

下面我们可以看到一些具体的例子。2013年,澳大利亚国家博物馆试用了虚拟博物馆之旅,使在线访问者可以控制配备了摄像头、扬声器和麦克风的机器人,这种允许远程访客与博物馆在线互动的方式受到澳大利亚各地学童的极大欢迎。英国伦敦的惠康收藏(Wellcome Collection)在2017年数字战略中积极拓展网站功能,重视观众在网站上与收藏馆之间的联系,无论观众是否访问其物理空间,都能通过网站讲述其与作品之间的故事。[18]

网络科技与人工智能的发展与应用带来的时代变化,促成了博物馆核心动能的深度转向——从典藏(成立初或称前现代时期)、教育(现代与后现代时期)发展为以体验为主要表现,联动典藏、教育、展览、研究、运营推广等美术馆核心工作的的智识系统的建构(当代)。接下来,我将具体谈一谈为什么将这一个转向命名为“艺术博物馆的智识系统建构”。

二

何谓智识?智识机制建构如何成为当下艺术博物馆发展的核心动能?

在《牛津英汉双解词典》中,关于“Intellect”是这样批注的:1.a.aculty of reasoning, knowing, and thinking b.understanding; 2.clever or knowledgeable person[Latin: related to INTELLIGENT]。“Intellect”在不同的语境下也被译为“知识”、“智力”、“智能”、“智慧”等。相对于通过经验和教育获得的事实、信息或信息集合的“知识”——Knowledge,“智识”更准确地传递“Intellect”所特指的人们判断事物和解决矛盾的逻辑与能力,以思考、理智、判断为特征——从哲学层面上说,它与人们认识事物的科学性相关;从心理层面说,它描述了人们理性认识世界的高水平。[19] 也可以这样理解,“智识intellect”强调的是认识发生的机制与过程,“知识knowledge”强调的是认知活动或能力达成的结果。在当下艺术史发展与博物馆研究领域,提倡“智识机制——Intellect System”,使其与“知识生产——Knowledge Production”[20]的所指与能指区分开来,其本质是对新博物馆学从教育动能到体验动能转向的认知,其背后是博物馆运营理念的选择——是将认知的产生作为一个变量还是一个定量?是重视体验过程还是教育结果?是专注于从艺术品中获取意义还是教授学科技能?是重视向馆外广泛的公众领域提供创新思维模式与启发,还是将重点放在本馆相关专业的深入拓展?

“Intellect智识”在西方的哲学、社会科学、自然科学等领域被使用已经有很长的历史。如果存在“智识史”的传统,那么跨学科便是其主要特征,整合多学科的逻辑方法和历史方法才能够梳理其脉络,本文不作深入展开。为了了解“智识”如何在博物馆中生成,博物馆或当代艺术博物馆作为智识生产机构在人类智识发展中的地位,本文仅就历史上人文社会学和自然科学关于“人类智识”认知的主要观点进行介绍。

始于18世纪的学科分类在19世纪后半叶至20世纪才随科学进一步发展而完善[21],因此人类对于生物智识的理解也在糅杂多学科知识后不断地具象起来。不同的学科,对于智识问题有不同程度的关注和基于本学科传统的解释,但总体来说人类的智识和人类自身的生物特征相关,同时和人类的社会特征相关。

从社会特征来看,勒内·笛卡尔(René Descartes,1596-1650)在《方法论》(Discours de la méthode)中曾提到——“它们(指动物)没有智识,它们只凭其器官的结构行事” [22]。笛卡尔认为智识是每位个体都要面对的,通过个体有意无意地去靠近一个外在的标准这种方式独立于学科本身,其价值不会随着更多人获得它而衰减。[23]

▲ 勒内·笛卡尔René Descartes

综合了笛卡尔为代表的唯理论和休谟(David Hume,1711-1776)为代表的经验论,康德(Immanuel Kant,1724-1804)提出不同看法,他认为大自然的所有动物都有和人类相似的复杂心理,都有“智识intellect”[24],他用“现象(先天知识)——物自体(知识无法到达处)”架构人类的认识体系,对后世影响重大。

▲伊曼努尔·康德 Immanuel Kant

从康德认识论的理论方法开始,从感知现实的复杂性出发,人类对于在不同思想体系间建立联系的智识机制(构)有了强烈的需求。这种需求首先推动了 “科学”作为认识论的制度建构的过程。1810年柏林洪堡大学应运而生,洪堡(Wilhelm von Humboldt,1767-1835)通过把大学重新界定成科研与教学相结合的机构,为智识生活构建了一个受国家保护的市场,使其成为现代社会最可靠的进步工具,也以此成为现代大学的开端。同期,博物馆以其形象化的认知功能,无需受制于文化或语言,成为那个时代“最佳”的解决方案。博物馆作为另一类智识机构自此兴起——大英博物馆、卢浮宫陆续开始对外开放[25]。整个19世纪,在大学之外,博物馆作为一个智慧与文化辩论的场所,一个将哲学、科学、艺术与技术融合在一起的实物展示空间、一个主流科学、文化、哲学理念与假想的、边缘化的、未成体系的思想的交叉平台,成为独具魅力、活力的智识场所。博物馆在19世纪初至20世纪末这段时间,真实反映了社会、经济、政治的构成,与大学一起,代表了自然、文明和人类创造的智识成果的最高成就,作为生成智识经验的重要场所,参与了学科分类与不同自然科学、社会科学领域的界定,充当了知识的传播中心和合法化者,成为人类智识禁烟的源泉之一。爱因斯坦(1879-1955)1915年提出相对论后,人们认识到科学发展的整个过程都充满了科学和人类感知的相对性。“当以物品为中心的认识论最终在历史舞台上落下帷幕时,博物馆也从此离开了美国智识生活的中心舞台”[26]。只有艺术博物馆,通过和艺术类大学之间的智识合作,成为人文科学中的智识机构的成功典型,“在今天的文化体系中占据最高的位置”[27]。美术史和公共美术馆(public art museum,或称为公共艺术博物馆)存在着天然的密切联系。“二者都是现代化的产物,都以历代美术为陈列或研究对象,也都致力于对纷杂无序的历史遗存进行整理,并将其纳入具有内在逻辑的叙事表述。大部分西方美术馆的馆长和陈列部主任有着美术史学位或专业训练,而院校中的美术史教学和研究也往往与美术馆的收藏和展览密不可分。[28]”

从生物特征的角度,整个19世纪,自然科学界频频通过人类与动物的比较来讨论“Intellect智识”。比较知名的有:19世纪早期,法国进化论学者让·巴蒂斯特·拉马克(Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet,1744-1829)在《动物哲学》(Philosophie zoologique)一书中使用“Intellect智识”,来说明一些动物具有适应环境的能力,他认为这是一种生物主动智识的体现,而不完全是活动的机械;[29] 紧接着,法国动物学家弗德瑞克·居维叶(Frédéric Cuvier,1773-1838)经过长期对哺乳动物的观察研究,得出相似的结论。[30] 19世纪末20世纪初,俄国生理、心理学家、诺贝尔奖获得者伊万·彼德罗维奇·巴甫洛夫(Ivan Petrovich Pavlov,1849-1936)对动物和人的高级神经活动进行实验研究得出,虽然高等动物也有直觉和形象思维,但语词和抽象为核心的综合思维力是区别人和动物的主要标准。[31]今天,脑科学已发展到通过颅磁、脑电图等技术对大脑生理结构进行全面扫描,科学实验逐渐证实并精准化了大脑的不同区域的认知功能。不同分区之间的脑回(网)路,使得人脑不同于动物,通过精密的认知模型与世界互动;也不同于电脑以超低能耗,在闭合的生物系统通过不断减小认知模型与外界感知系统的差距(最小化预期误差)来维持思维秩序稳定(Free Energy Principle)。因此,人类会不断地进行思考判断、刷新认知和改变现实,[32]这是人类认知的本质,也是人类进步的阶梯。随着科技对人类生活的全方位渗透,当我们的日常生活无法离开手机推送的时候,“电脑”已然成了外挂的数据之脑。未来,“脑机互联”技术的开发应用,人类智识的普遍运作机制也将不可避免地进入“人脑+电脑”的“后人类”(或“超体”)模式。理论上说,只要能复制大脑神经元连接互动的方式,人类就能将智慧扩展、将意识延续。这样的现实使人类的智识经由依赖政治、社会经济实体的范式产生了发展、变异的可能性。

面对当今纷纭变幻的思想意识现象,科学技术日新月异的发展以及大众文化的崛起,智识社会的发展正在寻求对以往范式框架的突破。新的国际局势给未来带来极大的不确定性。正如日本国立民族学博物馆馆长梅棹忠夫(Tadao Umesao,1920—2010)所说:人们的智识活动指向某种新颖信息的生产,进而将其引向凭借人们的思维活动进行的生产活动。在新时代的临界点,艺术界所应对的外部环境已经出现了极大的变化,也对新时代的艺术创作、展示、研究等艺术生产活动带来了相应的变化。艺术博物馆以视听的感官体验为主要特征,与其他领域合作,承担传递现实的信息,为集体记忆提供支持,启发创新的思维模式等社会功能。在纷繁的信息海洋中,如果说“电脑”提供了人类认知阶段的所有“现象”,艺术博物馆的最高目标则是为人类认知提供“物自体”空间 [33],作为“后人类”的外挂精神之脑,使人类思维不断推陈出新,在当下的新知识形态和社会政治经济结构变化中乘风破浪。

回到本节开宗明义提出的观点,建构智识机制来不断启发创新思维模式,梳理当代人类认识规律与特征,正是艺术博物馆当代意义所在。值得一提的是,智识者是智识的具体承载人,重构与摧毁本身都是智识的一部分。

三

艺术博物馆如何主动回应博物馆智识机制建构

在数字革命催生的新经济形态背景下,我们在人类对智识的认识史和博物馆发展史交汇的路口找到了当代艺术博物馆发展的核心动能:智识机制的建构。一方面,智识机制的建构是新技术时代的必然选择,另一方面时代发展要求艺术博物馆的各项工作积极应对赛博空间的变化,从而在不同维度开展工作。

接下来,我们从新知识形态的三个主要特征:开源、创新、交互,来探索艺术博物馆的工作如何根据博物馆智识机制建构主动作出具体的转向和调整。

1.开源

自因特网问世之初,其创造者就梦想用一个紧密而互相联系的网络知识形式将人类智识制造的事物联系起来。[34]维基百科的创始人吉米·威尔士(Jimmy Wales)和拉里·桑格(Larry Sanger)认为:互联网是电脑及电脑程序的组成部分,散布在各个领域,在必要的时候毫无缝隙地联成一体。这样的观念可以简单地理解为:互联网是很多程序及电脑的合成物。当我们提及诸如大数据、云技术等词汇,在绝大多数人心目中,仍然首先是信息技术类的内容。

但是新时代的信息技术仅仅是“技术”吗?

设计出著名软件Microsoft Excel的工程师乔·斯泼力斯克(Joel Spolsky)[35]曾经意味深长地对比UNIX和Windows的巨大差异:我们是为程序员编写程序,还是为最终用户编写程序?从而将眼光从技术编程本身转变到关注人类智识对于程序的影响上。这样的社会学关注也直接形成了后来UNIX的开放源代码行为的思想根源——开放源码行为不仅仅是技术行为,更是新时代平等思想生态的体现。UNIX文化充满了哲学思辨,UNIX相信程序本身是提供用户平等交流、使用信息流(数字流)的方式。而另一个著名软件Windows 的设计团队的目的是:“每个家庭与每个桌面都有一台计算机”[36]他们据此制定工作议程,确定核心价值,让非程序员——普通人容易使用成为其文化标准。

这些互联网行业的古早[37]例子说明,互联网并不仅仅是技术的陈列展示,还具有更深的哲学社会学意义。将社会学、哲学、历史学纳入到新时代的技术认知中来,参考一些包括人类学、社会学在内的研究方法(譬如仿效人类学通过多样化素材的叠加和分析),来重新观察信息时代网络社会中的艺术和生态秩序,是艺术博物馆面对后工业时代和后网路时代叠加所需要的智识精神。同样,我们回溯艺术场域中由“互联网”所形成的赛博空间,“技术”并不是关键词,这种技术所代表的精神——“开源”才是。

拙著《艺术博物馆》中谈及了“面向未来的博物馆解决方案”,其中提出“开源服务器”(Open Source Serve)的概念,就是以主动开放的姿态服务观众,作为博物馆运营的基本宗旨和理念。[38]在“开源”精神下,后疫情时代当代艺术博物馆工作的“源代码”[39]正来自于人类智识的建构。回应受众的变化,艺术博物馆各项工作要强调与观众的融合与平等,表现在艺术博物馆智识生产的内容、结构、过程、结果的开放。

麦克卢汉和保罗·莱文森认为,电子媒体创造了全新的环境,并使先前的环境成为内容。人与艺术在媒介的中介下形成一种“双重凝视”。艺术博物馆的工作,大多需要观众的参与才完整。在博物馆相关内容到达观众的那一刻,艺术作品及相关内容被观众体验——凝视与被凝视——作品才完整。

艺术博物馆的工作人员在这种艺术关系中,不仅仅是“知识输出”,还体现一种“网络式”的与受众平等交流的关系。网络环境也为观众的“凝视”即表达其个性化意见提供了绝佳的场域。英国教育家、艺术家和理论家阿斯科特是交互性观念最早的宣传者之一。他在《行为主义艺术和控制论视野》(1966-1967)中主张用控制论精神实现作品与观众互动。他认为:艺术的参与、包括的形式拥有作为基本原则的“反馈”,正是因反馈而形成的回路使艺术家、作品与观察者形成完整的整体。……他认为艺术作品必须是对观众起反应的,而不是固定的或静态的。他认为这一时代最有意义的工具是信息技术,坚持运用这种技术是艺术家的义务。[40]这并不意味着当代艺术博物馆的工作必须抛弃自己的人文特质而变成技术怪物,而是提出与观众的融合。在智识机制下,建构平等关系下的学习和跨学科可能。

例如在中央美术学院美术馆举办的“雷安德罗·埃利希:太虚之境”个展。其中,“中国城”为建筑形制灵感的“建筑(Bâtiment)”系列作品被安置于中央美院美术馆一层,吸引了大批观众与之互动。这个潜藏着“在地性”(Site-specific)特征的作品是艺术家为本次展览特别创作的。艺术家参照“唐人街”的景观风格,设计了一幢平铺于地面的“建筑”。同时将硕大的镜面,以45度的折角悬于“建筑”上方。观众可自由地选取姿势与“建筑”互动,并借助镜面成像实现超现实的效果。其呈现的并不是我们通常认为的中国城市画面,而是西方国家常见的“中国城”。雷安认为,人们会在陌生的异国他乡寻找熟悉的地方,从哲学角度这是一种人类的趋同本能。但事实上,在西方世界中的“中国城”和实际的“中国”城非常不同。中国城本身就是一个充满着不同文化融合的奇妙空间,是跨文化的空间。

▲ 雷安德罗·埃利希作品《建筑》在“雷安德罗·埃利希:太虚之境”

展览现场,中央美术学院美术馆,2019年

图片来源:中央美术学院美术馆

这些作品引导着观众去质疑我们对“现实”这个概念的理解的本质,同时观众亦成为作品的一部分。艺术博物馆在这类展览中,和艺术家一起,往往呈现出超乎寻常的智识建构。整个展览本身的“未完成”性恰好是展览最重要的部分,不仅仅有创作思维和理念的智识成果呈现,更是跨学科工作的执行——从某种意义上,“未完成”的作品相较于完成的作品,需要调用更多的学科智识,也需要更多的跨学科技巧,对于空间和作品之间的关系,需要解构与重构,这其中包括现实空间和网络空间。

新时代的艺术家可能运用多种工具开展创作行为,其作品并不导向诠释论的范畴,或者并不鼓励诠释行为。正如鲍里斯·格罗伊斯认为:传统的艺术机构及其挑选、展示的方式已被淘汰。[41]安尼施·卡普尔2019年在中央美术学院美术馆所做的个展,并不主张艺术博物馆对其作品做诠释类的解读,他鼓励任何观众对于其作品的属于个人特点的评说。或者可以理解为:安尼施·卡普尔对于自己创作的作品并不倡导一个“正确的”诠释意义,他的作品的意义由每一个观众自主定义。

▲ “安尼施·卡普尔个展”展览现场,中央美术学院美术馆,2019年

图片来源:中央美术学院美术馆

在这样的艺术关系中,艺术博物馆与艺术家都不再是作品的意义生产者,或者作品的意义是一个变量,随观众的变化而变化。以往的博物馆工作强调作品的一种线性关系,无论是时间顺序还是逻辑关系,叙事永远单向性地从作品流向观众。而新时代的艺术场域不再提倡“权威”,艺术博物馆不再执着基于展出作品意义和关联背景的“二次创作”的机会。艺术博物馆也由放弃权威、放弃诠释作品这一行为,得到了更纯碎的,基于“平等凝视”的展览实践。艺术博物馆从单向的传递转变为平等的交流。观众不再是旁观凝视,而成为主观艺术意涵的构造者。开放式的艺术博物馆工作,赋予作品多重意义和多维度呈现方式。

当代艺术博物馆的工作也不仅仅是展览,而是包含展览在内的艺术博物馆各环节的完整的智识工作过程,既包括艺术作品的挑选、陈列设计,也包括整合周边资源形成的诠释、传播以及商业化变现方式开发等等。形式也不仅仅是作品和空间之间的关系,而是综合使用各种线上线下呈现方式。由于针对传统展览在实际空间的观看形成的思考和网络赛博空间的包含展览在内的各种体验互动形式也完全不同。这其中,跨学科、跨行业,从艺术本身的思想和审美属性拓展开去,是必然选择,这样的多维思维模式即是艺术博物馆智识机制所致力建构的思维模式,也将产生新的审美、新的展览与新的作品。马丁·海德格尔在《艺术作品的本源》中写道,“要是一件作品被安放在博物馆或展厅里,我们会说,作品被建立(aufstellen)了。但是,这种建立与一件建筑作品的建造意义上的建立、与一座雕像的树立意义上的建立、与节日庆典中悲剧的表演意义上的建立,是大相径庭的。”[42] 很显然,后疫情时代,作品被建立的意义不仅仅在于能够接触到它们的观众,更在于潜伏在互联网的赛博空间中的看不见的更多受众。“展览物理空间与数字空间之间的交流,变成了内容与形式之间的交流。[43]”事实是,至少从21世纪初期开始,博物馆所呈现的物理空间和赛博空间的互相解构及融合,就成为新的艺术表达和艺术启迪的潜移默化滋长的力量。前线策划工作与教育、研究人员的工作也都串联起来。博物馆的工作机制因应智识机制建构而新生。应该说,智识机制对于赛博空间的应对,形成了更加广阔的新的艺术博物馆机制。

2.创新

通过对人脑的生理性研究,科学家得出“人脑最厉害的不是记忆东西,它最厉害的是能够创新”。[44] 我们目前所身处的独特的世界,是人类通过系统化的过程,使用社会思维方式创造出来的。随着信息技术的发展,当今世界难以置信地快速变化、高度透明,影响着个人和组织,必须在创新、快速的环境中,对所拥有的信息作出决策并展开行动,以转换数据(产生更多信息)、行动实现自己的目标。在新知识形态时代,“知识的个人性与经验的独特性超越了以往对普遍性的需求”[45],在艺术史领域,越来越多的临时展被纳入了艺术史。例如巴黎蓬皮杜中心的“大地魔术师”(Les Magiciens de la Terre)展, 被公认为当代艺术最重要的展览之一。展览中,100多位参展艺术家,一半来自非洲、拉丁美洲、亚洲和澳大利亚,另一半来自美国和西欧,这是西方世界首次将参展艺术家相对均匀分布的展览,被认为是对西方知识界惯有“殖民”思维的反击——不仅仅局限与艺术领域。策展人让-于贝尔·马尔丹(Jean-Hubert Martin)通过策展,重塑了知识对象——多元而非单一的艺术结构,直指生产知识的本质。2015年,展览25周年之际,蓬皮杜用一场文献和档案资料展览纪念这场展览。对此,在艺术专业领域之外,将美术馆放在社会组织结构中,美术馆提供的不仅是艺术专业知识的直接生产,而是生产知识的动力——一种创新思维模式和智识生长的空间,我们把这样的美术馆运营指导思想,称为智识机制的建构。

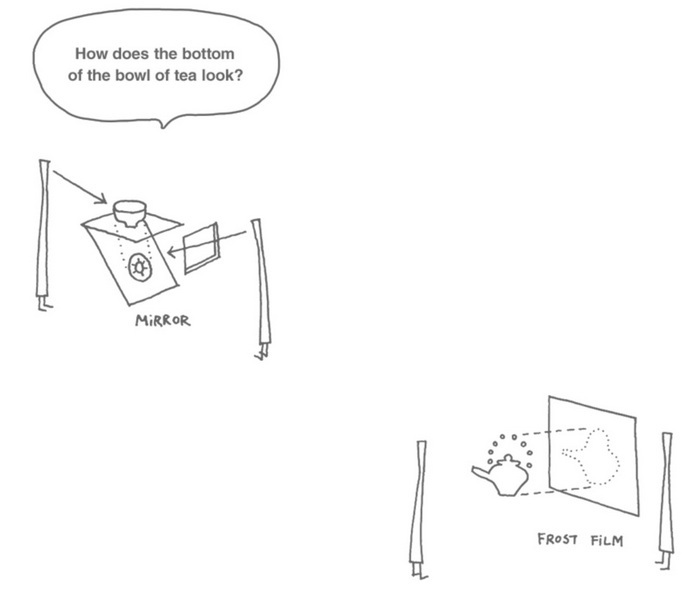

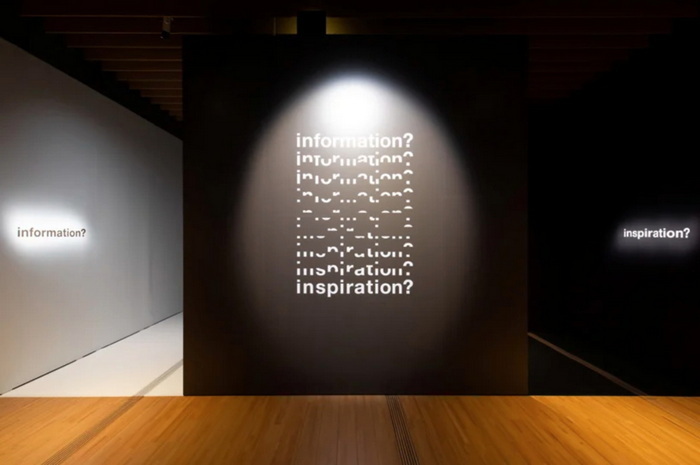

今天,建构主义的学习方法成为当代博物馆学术研究的重镇。如前文提到,美术馆展览和项目 “未完成”的状态,即是支持观众进行艺术意义的创造的努力,是参与实现强大的学习交流过程,并在意义的形成过程中起到促进作用。2019年日本设计工作室nendo创始人与首席设计师佐藤大(Oki Sato)与三得利美术馆展开合作,帮助参观者从左脑的信息途径以及右脑的直觉途径两种不同角度欣赏展览。nendo从三得利美术馆的3000件永久藏品中精心挑选出27件参加此次“信息或灵感?左右脑共享日本之美(Information or inspiration? Japanese aesthetics to enjoy with left side and right side of the brain)”展览。这些作品共同排列在定制的展区中心,展区两侧分设两条路径,两条路径之间存在“灰色地带”,参观者可以自行决定参观路径,从“信息”或是“灵感”路径开始,或是单独选择一条路径参观。第一条路径着重展示艺术品的信息与情境,利用文字与图表数据向参观者讲述创作过程背后隐藏的理念以及艺术家的意图。第二条路径设计简约,邀请参观者亲自针对戏剧化场景中的展品展开直观深入的思考。这种根据不同思维模式建构的渐进级别的信息显示系统可以有多种参观方式,也鼓励并促进参观者在空间中相互沟通。这种基于不同思维方式的策展与设计,使我们可以乐观的畅想未来的展览,建构出允许超出想象的策展作品。学科在智识建构下也将不再壁垒森严。智识机制建构出新时代博物馆生产的艺术“自由地”。

▲ “信息或灵感?左右脑共享日本之美%22展览设计概念图三得利美术馆

▲“信息或灵感?左右脑共享日本之美%22展览现场,三得利美术馆

东京,2019年。

图片来源:三得利美术馆

3.交互

当下,当我们提到博物馆中的“交互”,第一直观的反应是创新媒介带给我们的“声光电”的观展体验。事实上,“交互”在不同学科中有着相似却不同侧重的定义。在社会学中,交互是指个人或群体之间(社会关系形成)的相互作用;在信息科学中,交互性指信源之间来回传输信息;在计算机领域中,“交互性”一词从20世纪90年代开始使用,它概括了多种媒体中范围很宽的实验和创新;传播学中的交互性则是基于人为中心的交流传播(与人、机、媒介等)等。在作为综合学科的艺术博物馆中,“交互”可以是一种艺术创作理念,也是一种博物馆的学术工作理念,有很长的传统。在20世纪上半叶,图像学的奠基人阿比·瓦尔堡的《记忆女神图谱》计划就已经融入了打破艺术博物馆或艺术展物理空间的思维。

▲阿比·瓦尔堡,记忆女神图集,1928-3

我们可以视作一个“策展作品”,展示中的原作品抽离了它们原初的脉络背景,不同的艺术形式、艺术内容,通过摄影技术的重现,打破地理空间的局限性,互相对照,或者蒙太奇般的形成新的作品呈现,展现自身的演进、蜕变和彼此之间的承续关系。[46]当然,受制于当时的技术,这样的策展尝试其观念意义大于作品本身的意义。策展中的交互还体现在“感同身受”。当下,在美国,史密森尼国家历史博物馆成立了一支专门的COVID-19收集工作队。在澳大利亚国家博物馆,邀请澳大利亚人分享他们的“经验、故事、反思与COVID-19大流行的图像”,让策展人可以提升“关于这已经是关乎我们国家历史的关键时刻事件的国家的对话”。[47] 艺术作品、艺术形象与受众进行超时空对话与互动,人类因而形成新的艺术思维和呈现模式。我们常见的博物馆展中的各类事件和文化体验的策划也是一种交互,这样的活动往往吸引访问者身体、智力、情感参与,创造互动性机会,提供模拟体验,影响文化参与、审美评估和意义创造。通过促进社交活动鼓励人们与艺术空间的互动,发表意见,打破障碍;吸引人们对美学细节的关注,调节对艺术品的个人评价;艺术专业人士和非专业意见交流融合平台。

当然,创新展示媒介是当代展览互动体验的一个核心手段,在艺术创作和艺术展示方面都体现明显。2000年代初期出现计算机美学,沉浸式艺术、机器人艺术、艺术中的机器智能等正在交互中相互促进。在这样的艺术创作中,创造力、体现力、影响力和存在感被显著加强。作品展示方面,博物馆交互技术的应用,数字摄影测量(捕获现实)和计算机3D建模、纹理化技术等3D图像采集技术已经广泛应用于世界各地的博物馆,无论是在将真实的展品置入虚拟的空间(虚拟博物馆),还是建立一个虚拟的旅行来对展览进行回顾,通过屏幕、键盘、鼠标、可视化耳机(VIVE),都能获得逼真的效果和浸入式的体验。最近几年火爆的日本多媒体艺术设计团队Team Lab展出现场,便将数字互动技术在作品和展示中运用到极致。

通过数字信息技术来审视艺术创作的变化,并在博物馆的各项具体工作中反应出来,提示文化和知识创新的方向,正是智识生成的过程,而非单纯的技术应用和知识传递。同时,结合传统的观众与作品互动方式,当代博物馆考虑到展览与受众关系在数字时代的新变化(对受众认知的放大),不设限的形成各种可能性,正是建构多角度互动合作式的智识生产机制的关键。

注释

[1].张子康、罗怡:《艺术博物馆》,文化艺术出版社,2017年,第5页:“博物馆的定义更新可以突出博物馆,尤其是艺术博物馆的文化的主动推动力和文化的自身创造力”。

[2].Karl Popper, Conjectures and Refutations : The Growth of Scientific Knowledge , London: Routledge, 2002.

[3].本文“试剂”概念借鉴化学试剂(chemical reagent)的概念:化学试剂是进行化学研究、成分分析的相对标准物质,广泛用于物质的合成、分离、定性和定量分析。

[4].中国互联网络信息中心(CNNIC)2020年4月28日发布第45次《中国互联网络发展状况统计报告》。

[5].【德】马丁·海德格尔著,孙周兴译:《演讲与论文集》,商务印书馆,2018年,第19-23页。

[6].【德】鲍里斯·格罗伊斯文,李鑫译:《后互联网时代的策展》,本文译自 e-flux 杂志第94期。

[7].美国博物馆联盟博物馆未来中心:《趋势观察》,https://www.aam-us.org

[8].沃克艺术中心:《博物馆动态简报》,2020年3-5月。

[9].语出自奥古斯塔历史博物馆(Augusta Museum ofHistory)教育经理艾米·沙夫曼(Amy Schaffman)。

[10].Mitchell,William J., Me+ +: The Cygorg Self and the Networked City,Cambridge: MIT Press,2003.

[11].【英】维多利亚.D.亚历山大著,章浩、沈杨译:《艺术社会学》,江苏美术出版社,2013年,第308页。

[12].Magnussan,Thor,‘Processor Art, Currents in the Process Oriented Works of Generative and Software Art’,August 2002,http:www.runme.org/project/#processorart/

[13].Bowler, Anne E,‘Politics as Art: Italian Futurism and Fascism’,Theory and Society,December 1991,Vol.20,No.6,pp.763-794.

[14].【加】唐·泰普斯科特、【英】安东尼.D.威廉姆斯著,何帆、林季红译:《维基经济学》,中国青年出版社,2008年,第95页。这一说法借鉴了《维基经济学》中关于开放源代码的论述:“开放源的三个规则——没有人拥有它,人人使用它,而且任何人可以改善它”。开放源主要指像LINUX一样开放源代码的基础程序或程序思维模式。

[15].信息高速公路(Information Highway)实质上是高速信息电子网络,它是一个能给用户随时提供大量信息,由通信网络、计算机、数据库以及日用电子产品组成的完备网络体系。1992年,参议员、前任美国副总统阿尔·戈尔提出美国信息高速公路法案。1993年9月,美国政府宣布实施一项新的高科技计划――“国家信息基础设施”(National Information Infrastructure,简称NII),旨在以因特网为雏形,兴建信息时代的高速公路――“信息高速公路”,使所有的美国人方便地共享海量的信息资源。中国也在发展信息高速公路,近五年来,“宽带中国”战略、“互联网+”行动计划、提速降费行动、信息消费等一系列政策措施,促进了信息高速公路在中国的普及、升级。中国已经成为5G标准的重要贡献者。

[16].赛博空间(Cyberspace)是哲学和计算机领域中的一个抽象概念,指在计算机以及计算机网络里的虚拟现实。赛博空间一词是控制论(cybernetics)和空间(space)两个词的组合,是由居住在加拿大的科幻小说作家威廉·吉布森在1982年发表于《omni》杂志的短篇小说《全息玫瑰碎片(Burning Chrome)》中首次创将造出来,并在后来的小说《神经漫游者》中被普及。

[17].Carly Straughan,‘What does the the future of Museum fundraising look like?’, May 16, 2019,https://www.museumnext.com/article/the-future-of-museum-fundraising/

[18].Jim Richardson,‘Long-Form Digital Content? Here are three museums doing it well’,March 28,2020,https://www.museumnext.com/article/long-form-digital-content-in-museums/

[19].张子康、罗怡:《艺术博物馆》,文化艺术出版社,2017年,第33页。

[20].【美】迈克尔·哈特:《非物质劳动与艺术生产》,《国外理论动态》2006年第2期,第50页。知识生产(Knowledge Production)源自并属于马克思的非物质生产(Immaterial Production)范畴,路易·皮埃尔·阿尔都塞(Louis Pierre Althusser) (1918-1990)及学派在此基础上提出“艺术生产”“文化生产”对这一概念进行细化,正与我们的博物馆语境相关,迈克尔·哈特此文在前辈的学术遗产基础上进行了总结:“非物质劳动是生产非物质性产品——比如观念、形象、交流方式、情感或社会关系——的劳动。”并且提出自己的观点:“我们不应该说艺术生产已经成为经济的中心,而是应该说艺术生产的某些性质,比如它的表演性,正逐渐成为霸权性的、它正改变其他的劳动过程”。

[21].现代百科全书的奠基人、《百科全书,或科学、艺术和工艺详解词典》的主编德尼·狄德罗与副主编让·勒朗·达朗贝尔在他们的百科全书中,为人类纂写了一个总结了当时整个知识系统的知识地图,标题译成英文为Map of the System of Human Knowledge,学术界称之为狄德罗和达朗贝尔之树(the tree of Diderot and d'Alembert)或具象人类知识系统(Figurative system of human knowledge)。“知识树”将知识分为与人类理解相关的三大部分:记忆(包括历史和自然的历史),理性(哲学,数学和法律),想象力(艺术)。

[22].书中谈论到动物机械论,所用的是法语intellectuel ,民国中译本即被译为“智识”,该词出自朱洗:《现代生物学业书第一集:智识的来源》(第三版),文化生活出版社,1949年,第8页。

[23].Samuelson P.,‘Pure Theory of Public Expenditures and Taxation', in J. Margolis and H.Guitton(eds):Public Economics, London: Macmillan,1969,pp.98-123.

[24].【德】伊曼努尔·康德著,李秋零译:《纯粹理性批判》,中国人民大学出版社,2004年。

[25].张子康、罗怡:《艺术博物馆》,文化艺术出版社 ,2017年,第13页:分别开放于1759和1793年。

[26].【美】史蒂芬·康恩, 王宇田译:《博物馆与美国的智识生活,1876-1926》,上海三联书店,2012年,第33页。

[27].【美】史蒂芬·康恩, 王宇田译:《博物馆与美国的智识生活,1876-1926》,上海三联书店,2012年,第207页。

[28].巫鸿:《美术馆与美术史》,《读书》,2007年第3期。

[29].【法】让·巴蒂斯特·拉马克著,沐绍良译:《动物哲学》,商务印书馆,1938年。

[30].朱洗:《现代生物学业书第一集:智识的来源》(第三版),文化生活出版社, 1949年,第12页:“动物绝不是活动的机械,动物也是有智识的”。

[31].【俄】伊万·彼德罗维奇·巴甫洛夫:《动物高级神经活动(行为)客观研究20年经验:条件反射》,1923年。书中说到:人类可由现实具体的信号如光、声、嗅、味、触等感觉作为条件刺激,建立条件反射(第一信号);也可由抽象的语词代替具体的信号,形成条件反射(第二信号)。人脑功能有两个信号系统,而动物只有第一信号系统,第二信号系统是人类区别于动物的主要特征。第二信号系统的发生与发展是人类进行社会活动的产物,人类由于社会劳动与交往产生了语言,语词是对现实的概括和抽象化,人类可借助语词来表达思维,并进行抽象的思维。

[32].姚博讲座:《大脑的本质》,《一席》讲座第1-6期。

[33].对应前文,我们可以理解成“不可知”空间对应“知识树”的提法,我们也可以理解为想象力空间。

[34].【加】唐·泰普斯科特、【英】安东尼.D.威廉姆斯著,何帆、林季红译:《维基经济学》,中国青年出版社,2008年,第49页。

[35].乔·斯泼力斯克,Microsoft Excel、Juno的设计工程师,比尔·盖茨曾经的合伙人之一,世界最著名的软件工程师之一。

[36].【美】斯伯尔斯基著,谭金明、王平译:《Joel说软件》,电子工业出版社,2005年,第117页。

[37].“古早”:网络用语,指一个事物发生在久远的以前,且其内容或观念有些历史感。

[38].张子康、罗怡:《艺术博物馆》,文化艺术出版社,2017年,第422页。

[39].源代码同代码一样是一组由字符、符号或信号码元以离散形式表示信息的明确的规则体系。是相对目标代码和可执行代码而言的。目标代码是指源代码经过编译程序产生的能被cpu直接识别二进制代码。可执行代码就是将目标代码连接后形成的可执行文件,当然也是二进制的。计算机源代码的最终目的是将人类可读的文本翻译成为计算机可以执行的二进制指令,这种过程叫做编译,通过编译器完成。笔者用“源代码”来比喻“智识”和艺术策展之间的关系就像源代码和程序之间的关系。

[40].Roy Ascott,‘Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness’,Edited and with an Essay by Edward A.Shanken,Berkeley, Los Angles, London: University of California Press,2003.

[41].【德】鲍里斯·格罗伊斯文,李鑫译:《后互联网时代的策展》,译自 e-flux 杂志第94期。

[42].【德】马丁·海德格尔著,孙周兴译:《林中路》,商务印书馆,2015年,第32页。

[43].【德】鲍里斯·格罗伊斯,李鑫译:《后互联网时代的策展》,译自e-flux 杂志第94期。

[44].姚博讲座:《大脑的本质》,《一席》讲座第1-6期。

[45].王炎:《网络技术重构人文知识》,《读书》2020第1期。

[46].Judith Wechstler,‘Aby Warburg: Metamorphosis and memory’, film.《记忆女神图谱》根据主题并置排列了1000幅图像,涉及记忆、占星术与神话、考古学、古代诸神的迁徙、古典的入侵、古典的再现以及当下的古典传统等。

[47].Anna M. Kotarba-Morley,‘Museums are losing millions every week but they are already working hard to preserve coronavirus artefacts’,May 12,2020,https://www.museumnext.com/article/preserve-coronavirus-artefacts/

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。