“我希望人们可以真正进入被拍摄者的生活,感同身受” —— Paul Fusco (American, b. 1930)

保罗·弗斯科(Paul Fusco)/摄 东方IC/图片提供

保罗·弗斯科(Paul Fusco)/摄

保罗·弗斯科(Paul Fusco)/摄

保罗·弗斯科(Paul Fusco)/摄

谭昉莹/文

1968,让众多美国人心头蒙上阴影的一个年份。

是年4月4日,美国的民权领袖马丁·路德·金遇刺身亡。

两个月之后的6月5日,罗伯特·弗朗西斯·肯尼迪(Robert.F.Kennedy)刚赢得了民主党加利福尼亚预选的胜利,便在洛杉矶的旅馆内遭遇枪击,6月6日宣告身亡。在这场悲剧发生后,肯尼迪的遗体先是被运到了纽约,在那里人们为他举行了一个盛大的纪念仪式,而后一辆列车载着他的遗体出发前往华盛顿特区。这位被昵称为“Bobby”的肯尼迪家族成员最终被安葬在美国阿灵顿国家公园。

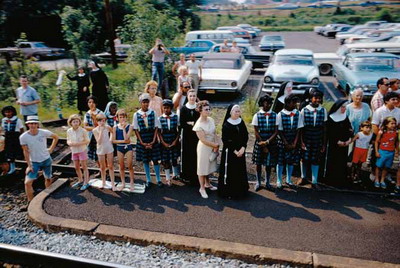

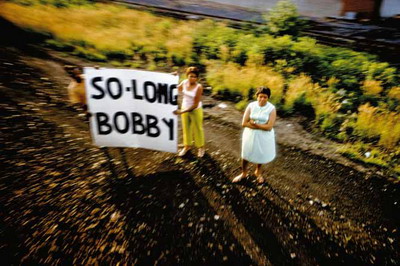

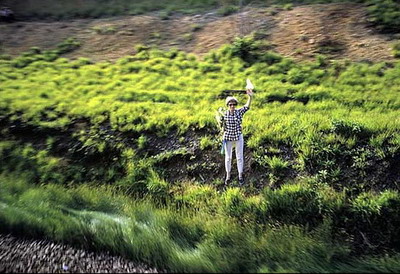

6月8日当天,在列车运送肯尼迪遗体前往华盛顿特区的沿路上,众多美国民众都纷纷站在铁路沿线守候他的到来、经过,然后缓缓离开。而时任《Look》杂志摄影师的保罗·弗斯科(Paul Fusco)接到了任务命令拍摄所有关于罗伯特·肯尼迪葬礼的实况,所以,他登上了那列运送遗体的火车,沿途拍摄下2000多张照片。在他的镜头里,童子军、消防员们的目光都紧紧聚焦在驶过身边的列车上;修女们,其中一些还带着墨镜,虔诚地注视着;一些家庭妇女在抽泣。当然,还有许许多多的黑人在高温下静静地伫立着,也许是因为他们碰巧住在离铁路很近的地方,但更是因为他们真正感受到了罗伯特·肯尼迪而且会怀念他。透过这些珍贵的照片,每个人的情感都被放大还原,即使有些照片因为车身的晃动而变得模糊,也让人感受到了当时现场的那一份悲伤而无助的情绪。

保罗的这些摄影作品在当时仅被刊登出了一张,但是随后的几十年中,不断有相关的编辑从旧资料中翻到了这些珍贵的底片,并将它们整理成册、出版。如今已经身为玛格南摄影师的保罗在接受采访时,回忆了当时那份记录下的情感:

“ 许多美国人都相信约翰· F·肯尼迪(JohnF· Kennedy) 总统正在组建一个新型概念上的政府,是一个为全体美国公民服务的政府, 而不是听从于特权阶级的仆人。但是,在他成功将这个工作准则传达给整个美国社会之前,约翰·肯尼迪便遇刺身亡。五年之后,Bobby 尝试重建这样一个充满希望的政府,当时美国人对此都满怀兴奋和期待。但是,惨剧再次发生。

保罗·弗斯科(Paul Fusco)/摄

保罗·弗斯科(Paul Fusco)/摄

保罗·弗斯科(Paul Fusco)/摄

保罗·弗斯科(Paul Fusco)/摄

保罗·弗斯科(Paul Fusco)/摄

这样的打击让人永久难忘。这个正在逐渐升起的希望再一次破碎,而那些聚集在运送Bobby 遗体的列车周围的人们正是最期待这个希望降临的人。他们再次受到了打击,对现实开始变得怀疑。他们眼看着自己心目中的那个“希望”被包裹在灵柩中,然后慢慢从自己的生活中消失。”时间转到2009年, 菲利普· 帕雷诺(Philippe Parreno)根据保罗·弗斯科拍摄的肯尼迪葬礼列车的摄影照片,制作了一部长约7分钟的影片《1968 年6月8日》(June 8 1968)。在保罗1968年拍摄的作品中,镜头中人们的表情都是那么自然,情感都如此真实,没有人意识到摄影师的镜头正在对着自己,而这种“木然”也延续到了现在这位法国影像艺术家的作品中,使影片的画面弥漫着一种安静肃穆的气氛。在影片中出现的人物大多面色凝重,周围的一切仿佛都已凝滞。艺术家在作品中呈现了一种“无形”的运动痕迹,每个旁观者都凝视着一个观众并不能看见的东西,一种无形的存在感。在某种意义上,这和 1968 年的那组摄影作品非常契合,从照片上其实我们看不到却都能感受到那列载着肯尼迪遗体的列车的存在。

关于1968年6月8日那一天,美国《巴尔的摩太阳报》(The Baltimore Sun)在1968 年6月9日发表了一则关于罗伯特·F·肯尼迪的遗体由纽约运到华盛顿的报道,名为《人群聚集铁路沿线表达最后的敬意》(Throngs Pay Final Homage long Track ),报道的部分内容如下:

菲利普·帕雷诺 《8 June 1968》(Philippe Parreno, 8 June 1968 ), 65mm 胶片,2009 Courtesy of Friedrich Petzel Gallery, New York

人群聚集铁路沿线表达最后的敬意

Alvin P. Sanoff /文

载有罗伯特·F·肯尼迪遗体的列车昨日经过了本市,并继续驶向它的目的地。众多人排列在宾州中央车站的月台上,向这位议员表达最后的敬意。

在数小时内,他们都站在那儿,静静地等着缓缓驶来的列车。在晚上7:30 时,这辆列车终于从人们面前驶过,虽然他们的眼中充满了泪水,但仍然自发地唱起了颂词:

光荣啊光荣,哈利路亚

光荣啊光荣,哈利路亚

光荣啊光荣,哈利路亚

路亚

他的真理在继续前行

而在列车里,肯尼迪家族的成员们都沉浸在低沉而肃穆的气氛之中。之后,列车驶过了车站,5000 多人排成一队慢慢地走出中央车站,而另有2000人站在车站上方的街道的有利位置处目送罗伯特·肯尼迪遗体的远去,之后也离开了那片区域。

宾州中央车站回到了平日的运转状态。

但在昨天从下午2:30 到7:30 的这五个小时中间,中央车站的场景其实也是合乎情理的。列车原本预计在下午3:40 抵达,所以在一个小时前的2:40,人们就已经开始进入了车站。刚开始时,只是三三两两的人进来,而到了下午三点时,人们开始成群地涌进车站。无论男女老少还是何种人种的都站在月台上,等待着。

菲利普·帕雷诺 《8 June 1968》(Philippe Parreno, 8 June 1968 ),65mm 胶片, 2009 Courtesy of Friedrich Petzel Gallery, New York

到了3:20,一个广播声音通知大家:“列车刚刚经过特伦顿,预计在傍晚6点抵达巴尔的摩市。”人群里开始出现了微微的议论声,“天啊,要六点才来。”一个女人说道。这一通知使一些人离开了车站,但是绝大多数的人们还是留在原地。随着时间的流逝,人们也纷纷干起了自己的事情。一些人听着摇滚乐,有些人收听广播里播出的当日赛马比赛结果,当然大部分人还是站在那儿互相聊着天,说说自己为什么会来这儿,或是肯尼迪议员对自己的意义。

一位巴尔的摩市的年轻女士告诉我说:“我来这儿是因为我爱他,我想再也不会有像他这样的人出现了。”一个 9 岁的小童子军说:“我想来看肯尼迪先生最后一眼。”这样的人在人群中还有很多,不过也有些人是因为其他原因而来,比如一位议员候选人便在人群中穿梭,和民众握手,聊着政治话题。

在那些祈祷者中,一个牧师表达了这样的心愿:“希望走出议员死亡的阴影之后,美国会有一个全新的面貌,没有仇恨、歧视和暴力。”之后,人们便静默地站在那里,等待列车的到来。在列车到达前的几分钟,人群中响起了《共和国战歌》的歌声,打破了原先的沉默,之后人们又唱起了公民权利运动之歌。当 21 节车厢列车终于进入人们的视线时,车站的上空再次回荡起《共和国战歌》。

1969年,全美境内的反越战人士团结起来,组织了一场声势浩大的的抗议活动。社会活动者和学生在1969 年10月5 日开始集会游行。洛杉矶的利奥·卡斯特里画廊(Leo Castelli Gallery)委托艺术家贾斯帕·琼斯为活动设计海报。贾斯帕以象征美国国家荣誉的星条旗为图案元素,变造出一面以绿色、橘色和黑色构成的中毒的美国国旗,旗帜中央有一白色弹孔,作品意指战争的毒云惨雾正在侵蚀美国的国家精神与肌体机能。这幅印刷品不仅为反战活动筹集到相当数额的资金,亦成为越战时期最为著名的反战艺术作品之一。

贾斯帕·琼斯,《旗帜(禁止)》(Jasper Johns,Flag〈Moratorium〉),

1969,彩色胶版印刷,1969年由反对越战委员会

(Committee Against the War in Vietnam)

出版,Christie's/图片提供