时至今日,“禁片”一词甚至已经成了某些盗版碟商印在产品包装上的标准宣传语,在许多影迷看来,“禁片”似乎就等同于高尚的艺术追求、个性的艺术品味,以及冲破重重阻力在国际电影节上摘金夺银的辉煌。当然,这是一种误解,但当我们回首中国内地的禁片历程时,无疑能看到国际电影节在其中扮演了不可忽视的角色——甚至可以说,没有国际电影节的推波助澜,那些禁片大部分是不会为世人所熟知的。

所谓“禁片”,乃是基于目前内地的电影审查制度而言的。现在在内地拍电影,不仅从剧本梗概立项开始就要接受审查,而且上映和出国参赛都需要有主管部门的批准,一旦有不符合要求的地方,必须按照主管部门的要求进行删改,这就造成了不少电影艺术家与管理机构的矛盾,由于种种原因,一些电影作品总是改头换面或者私自前往境外的国际电影节参赛,这也就造成了一部影片在国际电影节大放异彩却在国内被禁的奇怪现象。

精彩的电影

禁片的形成肯定与社会、历史原因息息相关,在改革开放以前,内地也有禁片,但囿于客观条件的限制,这些作品大都不会出国参赛,所以,真正形成蔚为大观的禁片“出国潮”是在改革开放以后,以下选取了十部具有代表性的曾在国际电影节大出风头的国内禁片略做介绍,相信有心者必能从中看出些许端倪。

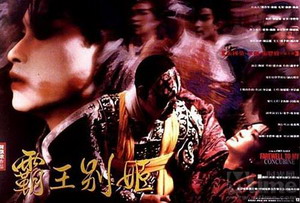

在1993年的第46届戛纳国际电影节中,《霸王别姬》在23部参赛影片中异军突起,一举摘取了最佳影片金棕榈大奖(与简·坎皮恩的《钢琴课》并列),也开创了华语电影在戛纳电影节辉煌的最高峰——至今还无后来者达到这一顶点。日后陈凯歌曾有言:“中国电影可是得过世界冠军的”,指的就是《霸王别姬》的这一叶金棕榈。很难想象,《霸王别姬》居然是一部禁片,这部陈凯歌的代表作难得的具有商业潜力,但由于触及了敏感的当代史问题,《霸王别姬》被禁止在国内电影院上映(后获准公映,但不允许做宣传,也不能参加金鸡百花等奖项评选)。不过《霸王别姬》对整个中国电影界的意义是毋庸置疑的。当然,《霸王别姬》的参赛并没有针对主管部门的咄咄逼人,从而与其维持了较好的关系,陈凯歌也没有遭到同班同学田壮壮日后所受到的那样的严厉处罚。

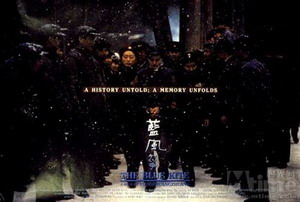

在《霸王别姬》获奖的同年,在第6届东京国际电影节上,来自内地导演田壮壮的作品《蓝风筝》一举拿下最佳影片金麒麟大奖,女主演吕丽萍也荣膺影后桂冠。不过由于此片涉及敏感的历史问题,没有取得国内主管部门的参赛许可,但是影片的投资中有来自香港和日本的资金,《蓝风筝》遂以日本电影的名义参赛,没想到这个做法反而更加激怒了国内主管部门——中国代表团因此愤而退出东京电影节,一时在国际电影界掀起了轩然大波,而此片的导演田壮壮也遭受了空前严厉的处罚——一纸勒令使其十年未能再执导筒。现在看来,《蓝风筝》饱含着深刻的人道主义情怀,以一个小男孩的眼光展现了建国后历次政治运动对普通人造成的伤害,当然影片基调过于灰暗、悲哀,也有值得商榷的地方。但不管艺术上做何评论,《蓝风筝》成为了国内禁片出国参赛的一个标志性事件,却是不争的事实。

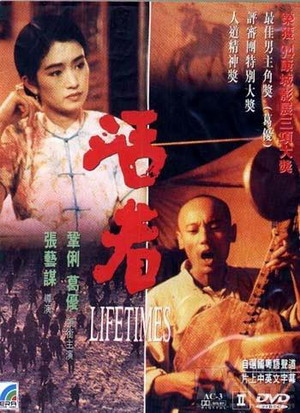

《霸王别姬》和《蓝风筝》中所开创的“伤痕”反思路线在陈凯歌的另一位同学张艺谋的作品《活着》中得到了延续,这部改编自著名作家余华同名小说的电影实际上腰斩了原著——小说中只有前半部分的内容被拍摄出来,但即使这样,本片也因为与前两部影片同样的原因而惨遭禁映。虽然这部影片为张艺谋赢得了1994年第47届戛纳电影节的评审团大奖——有不少人认为因为《霸王别姬》在前一年已经拿过金棕榈,为避免连续两届金棕榈都落入同一个国家手中,才退而求其次给《活着》评审团大奖的——而且葛优还凭借此片登上了戛纳影帝的宝座,但这对《活着》本身的解禁毫无作用。所幸的是,张艺谋此后改弦更张,没有与主管部门硬碰硬,才有了日后他在电影和大型团体操两个领域持续惊人的辉煌成就。

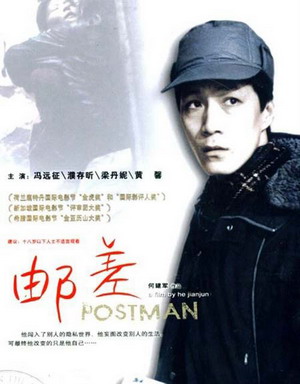

与前面几部作品比起来,何建军导演的《邮差》并没有那么大的名气,何导本人也不是标准的科班出身,这也注定了他影片中更加边缘、另类的风格特质。《邮差》拍摄于1995年,在荷兰鹿特丹电影节的资金资助下才得以完成,此片后来先后参加了希腊国际电影节、鹿特丹电影节与新加坡国际电影节,并先后摘取了金亚历山大奖、最佳青年导演金虎奖和朱丽奖等奖项,由于此片剧情涉及同性恋、吸毒、自杀、婚外恋等等,极端放大了社会阴暗面的描绘,也使得其在可以预见的将来都不会摆脱禁片的身份。不过从剧情结构上来说,《邮差》其实相当有创新性——不少人将这部影片与法国电影《天使爱美丽》相提并论,而且,《邮差》的横空出世也使得“地下电影”作为一个大众文化现象开始进入普通影迷们的视野。

而作为第六代导演中最早获得国际声誉的一员,张元其实在《东宫西宫》之前早就“劣迹斑斑”——1993年广电部曾经发出过一个黑名单,禁止独立制片活动,而名字位列其中的张元却明火执仗的对着干——他甚至跑到天安门广场拍摄了独立纪录片《广场》来作为挑衅式的回答,当然,这也直接引发了主管部门对他的更加严厉的监控,在他反映同性恋题材电影的《东宫西宫》完成后,即使接到了戛纳电影节的邀请,张元也因护照被扣而无法前行,但影片已经被偷运出国,电影节组织方仍旧如期组织了放映,而张元的贵宾席位被赫然保留——这种对立做法无疑激化了张元与主管方的矛盾。尽管《东宫西宫》在阿根廷国际电影节上获得最佳导演、最佳编剧(王小波为中国编剧第一次在国际电影节上获奖)和最佳摄影奖,并在意大利托米纳国际电影节上荣膺最佳影片,但此片的解禁恐怕遥遥无期。

1997年,一位名叫贾樟柯的年轻人拍摄了他的第一部剧情长片《小武》,此片全在他的家乡山西汾阳拍摄,讲述了一个小偷的故事,而且由贾樟柯自编自导,完成后一举轰动世界影坛,几乎拿奖拿到手软:第48届柏林国际电影节青年论坛沃尔夫冈·斯道奖大和亚洲电影促进联盟奖,第20届法国南特三大洲电影节最佳影片金热气球奖,第17届温哥华国际电影节龙虎奖,第3 届釜山国际电影节新潮流奖,比利时电影资料馆1998年度黄金时代大奖,第42届旧金山国际电影节SKYY大奖以及1999意大利亚得里亚国际电影节最佳影片奖。在这一长串的获奖名单后面,无疑隐藏着一个不争的事实:贾樟柯已经取代张元成为了第六代导演的领军人物,而由他所代表的独立制片模式也已经浮出水面,日臻成熟。

2000年,一部名为《鬼子来了》的中国电影在戛纳电影节上获得了评审团大奖,此片的导演正是“演而优则导”的著名演技派明星姜文,五年前他执导的《阳光灿烂的日子》曾经在中国内地创下了50,000,000元人民币的当年最高票房纪录,还在1994年第51届威尼斯电影节上让夏雨成为了最年轻的影帝,一时风头无二。但这一次姜文的《鬼子来了》却是未通过主管部门审查的私自参赛,虽然获得评论界的一致好评并且抱奖而归,但姜文却难逃被处罚的命运:他被取消导演资格长达五年的时间。用黑白胶片拍摄的此片反映了抗日战争时期的一段农村故事,其实本身并没有触及建国后的敏感历史事件,但因为思想取向的某些异端,还是无法登陆内地的电影院。不过姜文的国际地位显然通过这部影片得以确立,2003年,他受邀担任戛纳电影节的评委,以裁判的身份重返故地。

在2001年的第51届柏林电影节上,内地导演王小帅的《十七岁的单车》一片获得了评审团银熊奖,以及两个新天才演员奖。这代表着王小帅的导演才能被世界影坛所认可,但此片在参赛前同样未获得主管部门的认可——还没等到广电局下达最后的审查结论,心急火燎的王小帅就带着影片去到了柏林,这样做固然没有错过电影节的奖项,却同样使得此片被打入冷宫,成了一部禁片。相对而言,《十七岁的单车》并没有太过惊世骇俗的剧情,讲的无非是乡下年轻人来北京打工所遭遇的艰难困苦,但片中那种“青春残酷物语”的基调无疑与整体舆论导向有所疏离,而且,一个未经证实的封禁理由是——总是在脏、乱、差的胡同里取景的此片对北京市容的展现严重影响了当时如火如荼的申奥工作,所以被禁也是为了顾全大局。

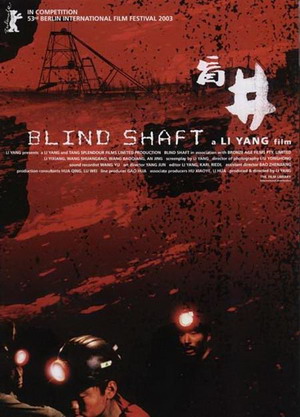

在2003年第53届柏林电影节之前,恐怕没有多少人知道《盲井》这部影片和李杨这个名字,但在此次电影节上一举击败张艺谋的《英雄》获得最佳艺术贡献银熊奖使得此片和导演李杨同时声名鹊起。《盲井》其实是李杨的第一部剧情长片,凭借自己的处女作就在世界影坛获得了如此高的认同度,国内导演中除了张艺谋和贾樟柯,恐怕还无人能与李杨相比。《盲井》改编自曾获得老舍文学奖的一部中篇小说,以纪录片式的手法展现了矿工的艰难生活,在这部影片里,人与人之间只有赤裸裸的金钱关系,杀戮、卖淫、贪污贿赂都是家常便饭,这种底层题材自然无法取得国内主管部门的认可,所以《盲井》的被禁也并不出人意料。(王宝强正是凭借在此片中的精彩表现引起了冯小刚的注意)

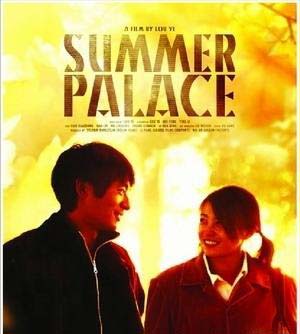

不过跟以上诸部闪耀国际电影节的国内禁片比起来,《颐和园》无疑是最大胆、最出位的一部,2006年,在第59届戛纳电影节中,导演娄烨率领此片的主创登场亮相,虽然最后没有获得奖项,但其对国内主管部门的态度却是颇令人玩味的——娄烨送审的《颐和园》胶片压根就是看不清楚图像的不达标之作,使得主管方迟迟无法给出审查结论,而娄烨在审查结论未出时就私自出境,显然是违规参赛。不过后来看过此片的人也心知肚明,这样的影片内容根本无法获得广电总局审查通过,娄烨此举无非是掩人耳目的烟雾弹。由于题材的空前敏感,导演娄烨把宝全部压在了国际电影节的奖项上,可惜此片最终在戛纳一无所获,娄烨本人后来被取消了五年的导演资格,而《颐和园》也成为了近年来最有噱头的一部禁片。

导演的突围

纵观以上的种种禁片现象,我们可以看到其间几乎包含了所有中国影坛的重要导演。第五代、第六代的主要人物几乎都有着国外拿奖、国内被禁的命运,不过相对而言演员就要幸运得多,事实上现在活跃在银幕上的熟悉面孔很多都在这些禁片中出过镜,有不少人还借此加冕了影帝、影后头衔,但相对而言,处罚的大棒更加严厉的落在了导演和制片方的身上,演员基本上是被全盘豁免的。当然,这也反映了国内电影创作中导演中心制的现状——起码在主管部门看来,影片是反映导演创作意图的,而演员只是被动的打工——当然,这种一刀切的做法难保没有荒谬之处。

此外,我们在这些禁片中更多的看到的是一种先锋姿态和底层话语,这几乎成了某些导演的安身立命的根本所在,我们当然相信中国的电影艺术家大都是热爱自己民族和国家的,但我们也不能否认,某些作品在客观上确实对我国的文化形象起到了极恶劣的诋毁作用——须知电影往往是有放大效果的,同一件事情用不同的立场和语调说出来,给人的感觉往往是南辕北辙。而有着国际影响力的导演们究竟在多大程度上是真正贴近底层的,这也是一个相当可疑的问题,事实上,穿着名牌西装在国外电影节上春风得意的导演们与他们镜头里那些真正在生存边缘挣扎的小人物恐怕根本是生活在两个世界里的。

奖项和被禁,这几乎成了时下每一个中国知名导演挥之不却的必然命运,而面对这个问题,不同的导演也选择了不同的路径:有的导演逐渐与体制妥协、融合,逐渐成为了国内的主流导演,也与主管部门达成了广泛的共识;有的导演借反体制的名声上位,此后便走起了用国外资金、参加国际电影节的路线,其作品从投资属性上来讲完全是外国作品,根本就对国内票房不做念想,俨然成为了新时期国际电影资本的国内买办;另外一些导演则在夹缝中艰难的生存,一方面他们想走入大众的视野,另一方面他们又不愿放弃自己的追求,从而难免进退失据、顾此失彼。

凭心而论,在世界影坛上中国电影本就处于弱势地位,在这样的环境下导演们的坚持与付出就更显得难能可贵,每个人都有不同的出路,导演们所做出的选择都是可以理解的,事实上,在目前的艰难世道下,能有电影可拍就已经是一件无比幸运的事了。

冷静的反思

禁片与奖项这一对连体怪胎也折射出了体制的某些弊端,实际上全世界每个国家都有自己的电影审查制度,但硬性的、行政化的管理方式却是逐渐淡化的,更多的职能应该由社会团体和行业协会去承担,也许目前国内的大环境还无法达到这一步,不过有些问题却是目前应当可以提上议事日程的:如电影分级制。在现在的环境里,没有分级制的电影市场是荒谬的,从这个意义上讲,我们电影院里上映的所有电影都是儿童电影,而这根本就是痴人说梦。有了分级制之后,电影才能更自如、以更加合适的身份去征求名分,这对国内的电影创作无疑会有极大的促进,也会缓解艺术家与主管部门间剑拔弩张的紧张关系。

不过板子也不能全部打在主管部门一方,有很多时候也是导演和制作方的恶意炒作,事实上,有些所谓的禁片真要放开了公映也没有什么观众会去捧场,而且也不见得只要是禁片就能获得老外的认可,中国电影走出国门的历程早已完成,那些猎奇、反社会和呈现异样民俗的东西已经落伍了。而且禁片不一定就特别刺激,禁片被禁的理由也是五花八门。所以,在很大程度上反而是僵化的管理体制给了禁片导演们以宣传的口实,一顶反体制的“英雄”帽子反而掩盖了他们苍白的艺术追求。在盗版和网络下载大行其道的今天,其实没有什么影片是真正能被禁的,这种禁止影片上映的行为更多的只是显示一种执法姿态罢了。而且由于音像市场与电影事业分属不同的主管部门,有时候一部影片在影院被禁,但在音像市场上却是DVD满天飞——这还只是说正版的,所以禁片究竟要怎么禁,如何禁,实在都是值得研究的问题。总之一句话,僵化的体制戕害的不仅是被管理者,也是管理者自身。

当然,有些影片未取得境外参赛资格也没有什么敏感理由,实在是由于时间上来不及,须知这参加国际电影节也是有档期的,过了这一村可就没了这个店,但行政程序都是需要时间的,有时候导演心态急了点,冲动之下就铸成了大错。这个就需要双方面都反思了,一来主管部门尽量提高效率,二来导演和制片方也要掐好时间,别净给组织上添乱,找点空闲时间送审不是更好么?

随着社会经济的发展,共住地球村的大趋势越来越明显,电影的合作拍摄已经成为常态,这也使得不少影片的国别身份愈发模糊。例如参加第65届威尼斯电影节主竞赛单元的唯一华语电影《荡寇》,就是由中国、中国香港、巴西和日本多方共同出资拍摄的,影片由贾樟柯监制、余力为执导,但取景全在巴西,而且演员汇集日本、中国等多个国家和地区,无疑这种合作拍摄的影片也对国内的监管部门提出了新的挑战——单从影片内容来看,若不做大幅度的删改,《荡寇》在内地估计难逃被禁命运。

综上所述,必须指出一点:对艺术工作者的管理必须要遵从艺术创作的规律,对导演们的违规行为当然要惩处,但在他们创作的黄金期取消其从事艺术创作的工作资格,这于情于理于法究竟合适么?这样的处罚究竟是保护了中国电影还是伤害了中国电影?

最后,笔者在此重录赵丹先生的病榻遗言,以资诸君借鉴——管得太具体,文艺没希望。