生命的进程与结构在几个世纪以来一直启发着艺术家,但是直到最近这20年,艺术家才开始与生物学家进行合作,创造一些使用了人类及其它动物的组织、细菌甚至是生物体的作品。“生物艺术(Bioart)”这个词也应运而生,它准确地描述了那些用上述材料作媒介、而不是使用传统的画布、黏土以及颜料的艺术家的作品。这一新兴的艺术领域需要与生物工程师进行密切的合作,同时还需具有一些基础的实验室设备。此外,储存这种带有活体组织的艺术品需要一个类似于生物体内部的潮湿温暖的环境。这就给那些想要把自己的作品介绍给公众的艺术家和画廊出了一个难题——这可不是一个把它们快速地固定在底座上、然后祈祷万事顺利的问题。

在过去的几十年中,在这一领域中曾获得了媒体广泛关注的艺术作品包括安德鲁(Andrew Krasnow)的“Flag”(1990),这是一件用捐献而来的人体皮肤制作成的作品;乔治(George Gessert)经过基因概念的杂交植物;Stelarc在左臂置入耳结构的外科手术;The Tissue Culture & Art Project的“Pig Wings”,这件作品运用了实验室培养的猪细胞。这些作品很容易引起人们的争论,同时还产生了覆盖了科技、逻辑——当然,最重要的是道德等方面的问题。这一艺术领域是如此的棘手,以至于只有很少一部分画廊愿意展出这些作品。

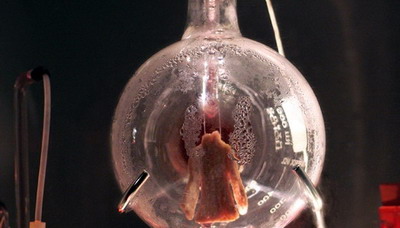

澳大利亚西澳大学有一个专门研究艺术与生物学合作的实验室SymbioticA,该实验室曾创作过一系列名为“Semi-Living Worry Dolls”的作品,它们受到了危地马拉担心娃娃(worry dolls)的启发。在生物艺术的世界中,用来承载活体细胞的结构通常会被固定到一些可分解的聚合物中,然后放置在一个微重力的生物反应器里——生物反应器在这里起着生物体的作用。在展览的进行过程中,这些活体细胞就开始生长,逐渐长成和娃娃一样的肉质结构。当这些“娃娃”在都柏林的Science画廊中展出时,SymbioticA的工作人员需要将这些技术与当地的生物学家分享,这样才能完成生物反应器在现场的复制。

这就产生了第二个问题:为了能在画廊的环境中展示这些样本,需要设计一些科学设备,同时,这也给了技术员保护这些作品的途径。在生物艺术还不成熟的早期,生物艺术家们能够拿出来展示的只有记录了这些生长过程的照片和视频。不过类似于SymbioticA这样的实验室重新考虑了设备的设计,实现了人们能亲自观察作品的可能性。这推动了对供艺术家使用的、更便宜的设备的创造——谢天谢地他们不像科学研究者们一样需要科学精确性。对此,SymbioticA的博士候选人Ionatt Zurr表示:“更标准且更便宜的工具的出现,意味着越来越多的人能够用较少的科学知识进行这样的艺术创作。”

想要展出生物艺术作品的画廊还要考虑到他们也许需要一张“允许使用人体组织”许可证的实际情况。诸如Krasnow以及Julia Reodica等艺术家已经时不时地在作品中使用人体组织了。在英国,为了能展出这样的作品,画廊通常需要向人体组织监管局(成立于2004年Alder Hay贩卖器官组织丑闻之后)提出申请。这种许可证通常会颁发给学术机构(例如医学院)、研究部门、停尸间以及博物馆等,2006年后,它要求组织机构确保那些器官捐赠者同意将其器官组织用作公共展示用(这与医学研究相反)。

GV Art画廊是英国唯一一间拥有“允许使用人体组织”许可证的私人画廊,也就是说它能展示人体组织,包括器官、大脑、胎儿组织、血液以及干细胞等。画廊主Robert Devcic说:“这调节并且维持着我的信心,让我觉得这是合乎道德标准的。我花了9个月时间才获得这张许可证。其实来自欧盟以外的人体组织是不会受这些问题的约束的,但是我需要坚持这些原则。”Devcic是一个严格的素食主义者,他十分看重人体组织银行以及捐赠的重要性。“我们不能以耸人听闻的方式来处理这些事,这只会使得更少的人愿意将他们的身体捐献给科学。”

关于生物艺术品还存在一个与道德伦理相关的问题:当展览结束后,这些活体组织会怎么处理?事实上,“一旦这些作品移出实验室之后就不能再放回去了,因为它们已经受到了污染”,Zurr解释说。“因此它们需要被剔除。我们有一个象征性的环节——也就是说某种杀戮的仪式——我们会邀请观众或是策展人来完成这个过程。”这样做是为了使人们深入到道德决策中,促使他们去理解这些艺术品所阐释的某些主题。通常,生物艺术家只会探索研究者在实验室中已经使用过的技术,这些技术与科学界密切相关,但几乎不为外人所知。Zurr说:“许多实验都发生在我们所不了解的实验室中,而艺术家则使这些研究工作变得可见了。这让他们很容易受到评论界的批评,也很容易变成别人的替罪羊。其实我们并不应该迁怒这些‘信息传达者’。”