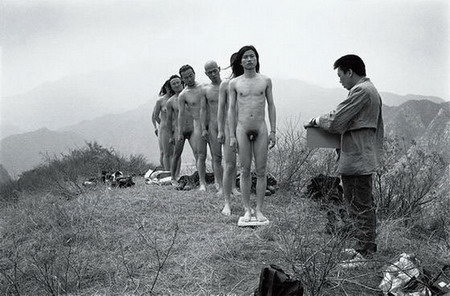

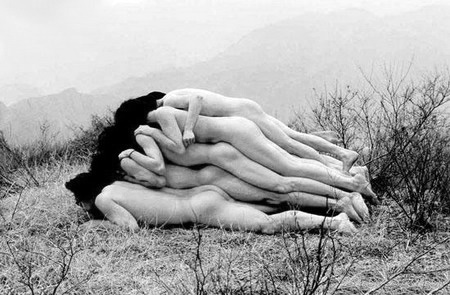

为无名山增高一米,东村艺术家,行为,1995

中国行为艺术中最被肯定和传播最为广泛的就是身体极端表现的行为艺术,而这又以90年代中期北京东村行为艺术群体最突出。东村行为艺术在当时的社会政治文化语境中凸现了那个时代的身体困境,而当时对身份问题的关注讨论的确是一个紧迫的社会存在疑难。

东村行为艺术 - 简介

自1980年代开始,中国大陆的行为艺术家开始在全国范围内实施行为艺术作品,当时称作“行动艺术Action Art”。直至1989年,行为艺术在中国美术馆举办的“中国现代艺术大展”上成为轰动性的事件。

东村行为艺术1990年代行为艺术的方式开始被艺术家广泛采用,出现了北京“东村”这样有名的行为艺术群体。但由于行为艺术家们的艺术活动所体现的激烈程度远远超出了即便是当时专业艺术人士的想象,诸如唐宋、王德仁、马六明、朱冥、苍鑫等艺术家均因其行为作品被警察拘押,最长的达三个月之久。 [1]

“东村”的艺术家马六明于1999年5月,在北京举办了“中日行为艺术交流活动”。这次活动邀请了日本国际行为艺术节的主持人霜田诚二、日本女艺术家川端希满子和中国艺术家王迈、盛奇参加行为艺术表演,是国内第一次举办的国际性行为艺术活动。原“东村”的另一位艺术家朱冥于2000年,与艺术家陈进和我在北京一起发起了“打开艺术节”,这是国内第一个国际性的行为艺术节。

2003年9月由我发起、艺术家王楚禹策划、艺术家陈式森和相西石以及独立策划人乔枫组织了第一届“大道现场艺术节DaDao Live Art Festival”,是第一个在国内举办的有关现场艺术live art的国际性艺术活动计划,每年举办一次。“大道现场艺术节”基于行为艺术的现场表演,包括展示独立剧场、现场音乐等类型的现场性艺术,希望使这一类型的艺术呈现更多的可能性。

东村行为艺术 - 历史

中国行为艺术中最被肯定和传播最为广泛的就是身体极端表现的行为艺术,而这又以90年代中期北京东村行为艺术群体最突出。东村行为艺术在当时的社会政治文化语境中凸现了那个时代的身体困境,而当时对身份问题的关注讨论的确是一个紧迫的社会存在疑难。而艺术家从基于解放的观念角度,以艺术的方式对个体身体进行观察,而这种观察甄别的前提必须是赤裸裸的,既是对自己进行赤裸的拷问,同时也是对观者有所保留的态度进行无遮掩剥除。因此九十年代中后期的行为艺术观念的基本意义坐标是通过有意识身体行为将身体抛弃,即将那种历史的关于身体的概念从既成文化的牢笼中解救出来。其的意义在于中国行为艺术家们第一次意识到身体问题,而这也正是这批行为艺术家们的价值所在。

行为艺术尽管八五新艺术时期也有不少的行为艺术出现,不过,很多行为艺术还停留于“艺术行为”的抽象化层面,如“观念21”以及山西宋永红,宋永平组织实施的关于伤害的包裹身体行为表演和后来89现代艺术大展上的很多行为艺术等。也就是说,这种行为艺术观念更多的接近于波洛克画布上的舞蹈;或者类似于波依斯在画廊中所实施的行为《如何向死兔子解释绘画》的作品等。虽说艺术家们在行为的触发点上都具有某种问题化指征,但是,艺术家们最后的行为结果是将问题“艺术化”为自己的某种理念的替代品。其后果是导致观念延伸性在社会现实语境中被权力话语压缩,成为艺术发展过程中一块扁平的历史面膜。这或许是所有精神意识主体最终的结局和它自身要面对的矛盾难点,因为主体的显见就是为自身死亡的开始标出起点,为奴役梳理其合法化的逻辑。

无论如何,中国八五时期或90年代中后期的行为艺术,在积极层面上看,无疑具有其相对的艺术价值和时代意义。但任何一种文化现象或艺术形态在意识流转中都无法脱离其语言结构和观念认知的历史循环的悖论和阶段性精神张力的萎顿;任何一种新文化艺术一旦被纳入社会文化价值运作系统中,其结果必然被体制化,所有进入主流文化体制的艺术,哪怕最为前卫先锋的艺术,在精神创造力方面多半都会遭受阻碍、限制——因为体制的特性就是维护既定的价值,而体制的优越性以及某种权威正是在既定的价值成规中被展现出来。譬如,体制化的艺术展览,公立、私立美术馆,博物馆以及艺术机构和私人品味的艺术收藏等。尤其是今天的当代艺术市场体制对艺术创造力的束缚是不争的事实。这是一个全球当代艺术普遍存在的问题,但是,又以中国当代艺术较为严重。 [2]

近几年,尤其是2000年后至今,中国当代艺术中的行为艺术难得有好的作品出现,即那种针对社会现实问题进行有力批判的行为艺术难见踪影。而更多的行为艺术只是在形式上重复前面艺术家的成功模式,也有策展人不断地组织现场性的行为艺术表演,但只是延续行为艺术这个当代艺术形态的先锋性观念标签,但就行为艺术语言框架以及所涉问题指向的现实紧迫性而言,并无多少突破。令人堪忧的是,90年中后期出现的并在国际当代艺术展览频频亮相和之后获得市场效应的行为艺术形态被年轻一代行为艺术家们模仿的几近泛滥成灾,比如无论在什么样的问题语境条件下都以脱光为行为艺术之准则,而非根据所指之需要进行。之前的具有国际展览效应和一定市场的极端化身体表演已经抽离了行为艺术本身的现实语境而成为一种身体姿态极端化符号,或者之多是关于身体历史的记忆在特定形式中的抽象指涉。如果行为艺术还能被称其为最具时代先锋性的艺术形态,那麽必须打破原有观念瓶颈,促使行为艺术进入更为广泛的社会性观念图景中,以此确立行为艺术新的价值取向。

东村行为艺术 - 繁盛

行为艺术在中国诞生于1980年代末,但真正的兴起和第一波高潮是在1994年前后的北京东村。苍鑫和马六明、张桓等人在1995年参与了“为无名山增高一米”的集体表演。这个作品确立了中国行为艺术达到了一个成熟阶段,同时也是观念艺术向本土方式转化的一个标志。几乎大部分1990年代早期的艺术家都不可避免地受到欧美观念艺术的影响,作为东村行为艺术群体的一员,苍鑫一开始也受到了观念艺术的影响,这体现在他早期的“面具”系列(1994年)。

行为艺术观念艺术主要是源于美国七十年代的一个艺术思潮,这个思潮强调艺术的观念高于艺术的其他方面,观念也是艺术形式产生的根源,即使没有艺术形式和媒介,只有观念本身,一个艺术作品也可以成立。因此,1990年代前期,中国前卫艺术都表现出一种很强烈的观念性,以及由这种观念产生的视觉形式。观念艺术的观念性来自对于西方艺术观念的哲学思考,这个体系根源对于中国艺术家实际上都是无法真正沾边的。

因此,当时很多东村艺术家后来事实上都没有做过或者背离了真正纯粹的观念艺术,尽管他们也强调形式的观念感,但实际上更偏向于强调身体的现场感和体验性,以及艺术行为对本土现实的个体反应。这个转向对于很多东村艺术家而言也许是本能的,因为,身体本身在行为艺术现场往往有超越观念的经验部分是观念所没法事先预想的,同时现场的艺术行为也必然带有偶发艺术的成分。

苍鑫的“面具”系列复制了很多相同的他自己的石膏脸,铺在地上,然后让观众从脸上踩过去,将所有的脸踩得粉碎。这个行为集合了现场装置、观众参与和观念艺术等多种形式,最初的观念是对于工业社会使人变得单面化和文化的成批复制性的一种象征性批判。尽管事先确立了某种形式,但这个作品中的诸多非观念部分,诸如现场的体验性、观众的偶发反应、以及作品中特有的灵异感,实际上都超出了作品实施前的观念。而正是这些超出的非观念部分成为了苍鑫日后艺术行为中的主要取向。

在面具系列中,面具的象征性本来是这个作品的一个最核心的观念,但事实上,使这个作品变得更有意思的不是面具观念本身,而是踩面具的这个行为。踩这个行为不仅强调了身体接触感对于行为艺术的参与,脚接触作者的面具本身也事实上具有一种灵异性,即这种现场的象征性交流具有一种通过面具媒介进行心灵碰撞的神秘性,这正是东方艺术的一种本质。

苍鑫在东村时期事实上和其他艺术家一样,虽然因为观念艺术的影响,作品事先强调观念思考确立的整体形式,但在实施的阶段,都不可避免地转向观众参与和偶发反应的方式。到九十年代后期,他不再仅仅是根据观念来设想对应的形式,而是开始更自觉地寻找观念的东方性和个人的灵魂根源,注重现场即兴经验的创造。通过身体的接触,与参与者的交互性以及萨满观念,来实现一种自我想象对于经验现实的一种达到。

苍鑫的自我面具成片地铺在观众的脚下,促使走在这些面具上的人们怀着一种不安的紧张心态,这种参与性的仪式奠定了苍鑫后来行为艺术的基本方式,这种方式实际上强调身体经验和他者交流的边界突破。

东村行为艺术 - 特点

发生在“东村”的行为艺术,以它强调身体本身――尤其肉体承受和表现力作为语言特点,成为中国当代艺术进程的一种标志。1987年和1992 年也都是中国行为艺术较集中的时期。1987年赵建海、康木、奚建军、郑玉珂等艺术家,他们多以布等材料包裹自己,在有明显文化含义的环境如长城、圆明园、明陵做作品为特点,与当时中国的文化热一脉相承,作品多带有文化批判的指向。1992 年的行为艺术多呈事件形式,和当时中国的经济开放和消费文化的涌进有关,行为艺术作品多带波普色彩,如《太阳100 》的行为事件,是选择毛泽东诞辰一百周年纪念日,以义务打扫卫生等毛时代的社会公共行为,来反讽当前社会道德普遍沦丧的现实。前两个行为热点,语言上都带有明显的“社会行为的特征”,而东村的行为更强调赤裸裸的身体语言,并且更多通过“自谑”,来表达他们的生存感受。如张洹的《二十平方米》,是张浑身涂满蜂蜜和鱼内脏的液体,端坐在肮脏、满是苍蝇的公共厕所里 一个小时,让苍蝇爬满自己的身体。张的《六十五公斤》是用铁链把自己捆在屋内距地面三米的房梁上,两名医生把艺术家的250毫升的血慢慢抽出,并滴落在加热的盘中,沸腾、烧焦后的血散发着腥味,张的行为的指涉是不言而喻的,这形成此后张洹行为的一个特点,即善于通过对自己身体的自虐来隐喻人和环境的某种关系。泡泡和身体关系,一直是朱冥行为的标识,他不断地通过吹肥皂泡,或者把自己埋在土里,地面上只留有他在地下吹出的肥皂泡,随着气泡的不断产生又不断破裂,在自己气息几乎用尽中体验濒临窒息的感觉;这为他后来进入塑料大气球中,体验窒息的作品作了准备,尤其是他进入塑料气球,任由象“气泡”的气球在海上漂流,体验孤独、隔膜、逃避、消失的“气泡”的作品,已成为行为艺术在国际间交流的名作。最引人注目的艺术家是马六明,他恰当地使用了自己的象漂亮女孩的脸庞,创造了亦男亦女、男女同体的形象,更深入地涉及到作为现代人心理上的角色意识。马六明对男女同体的角色意识的体验,来自他早期在东村做的一些作品,马使用他的男女同体的形象,时而表演手淫;时而表演煮鱼,但又在自己的生殖器和嘴之间套上管子,使嘴和生殖器都变成一种无效的器官,而鱼作为中国传统的“性”的象征,使这种表演包含了性的含义,或者说,马六明的早期作品,是通过性的压抑、自慰、想象的体验中,创造出男女同体的艺术形象的。苍鑫在东村的时候什么类型作品都做,后来成为重要的行为艺术家,尤其是他用舌头舔各种东西的作品,以一种特殊的感觉世界的方式,为不少策展人所喜欢,被邀请参加多个国际展览。应该说,中国的行为艺术走向国际,为世界艺术界所关注,始于东村。但是,这些艺术家为此所付出的,以及所遭受到的压力,是世界上大多数国家的艺术家所难以想象的。即使对于我已经习惯了这种环境的人来说,每每想起十年前的东村,还是有点“往事不堪回首”的感觉。那时,他们生活得都很苦。我在东村见到诅咒的时候,他还使用着父母给起的名字吴烘金,也才刚刚筹备自己的乐队,他是唯一住在那里的摇滚歌手,我每次去东村都会遇到他,有一次他邀请我和廖雯去他的工作室听他唱歌,所谓工作室,就是房东老乡在屋子后面盖的一个后背房,大概不到十平方米,又矮又破,为了让巨大的声响不至于扰民,屋子所有的门窗都被捂得严严实实的,但是就是在那个小屋里,诅咒给我们俩唱歌唱得激情四溢,声音震耳欲聋,把个小屋的窗户震得嘎啦嘎啦的直响,以致我们从诅咒的屋子出来后,好长时间我们的耳朵里还是嗡嗡作响,真让我体会到了摇滚的“威力”。

行为艺术又有一次,我带汪继芳去采访他们,我们又去听诅咒唱歌,那是他自己创作的几首歌,我记得其中一首歌的名字是《莫非》,怀念他死去的女友莫非,声音低沉沙哑,苍凉凄宛,在歌的结尾处,呼唤莫非的名字时,声音嘶哑而无奈,听得我泪流满面。我信服中国古老的艺术格言“愤怒出诗人”,或者艺术的产生,如司马迁说的“人皆有郁结,不得通其道,”只是为了抒发内心的“郁结”。我至今认为,真艺术往往产生于不幸的人生和痛苦的心灵。 东村的行为艺术的产生,也多与这种苦痛的生活感觉有关。这里的行为艺术家,我最早认识马六明,1991年湖北美术学院毕业展览的时候,我去武汉看他们的展览,那次展览,因为马六明回家乡,我没有见到他,但在那个展览上,马六明画的是一些诸如毛巾、牙刷之类的日常用品,给我留下深刻的印象。后来他来到了北京,我记得那时他来我家是1993年的夏天,从此我们来往就比较多了。马六明在他们兄弟六人中排行中最小,在他的兄弟中他和他二哥关系最好,他还带他的二哥到我家里来过,所以我们也跟着他的哥哥,习惯叫他小六子。朱冥是马六明带到我家里来的,那时他在北京美术馆下属的画廊,办了一个画展,让我去看他的画展,他的作品多是综合材料。张洹是美术学院的进修生,他们那一届的进修生和我比较熟,我们在一起吃过好多次饭。说起东村,其实最早住进那个地方的是他们进修班里的两个香港人,其中一个叫谭业广,马六明住进东村就是经过谭业广介绍的。后来,这个进修班毕业散伙,张洹、段英梅和王世华等几个非北京的同学,就留在了北京,住进了东村,那时他们还主要是从事绘画。东村真正引人注目,或者东村成为人们心目中当代艺术的一个据点的,是后来的行为艺术。我想其中原因,一是90年代初艺术界正处在行为艺术的第二个高潮。二是玩世写实主义和政治波普正在国际上大出风头之时。这都为他们寻找新的表达方式提供了一个契机。马六明在湖北美院时曾经是85新潮代表人物魏光庆的学生,曾经多次参加魏光庆组织的行为艺术,马六明曾经说他喜欢表演,在表演中它能体验到自己的存在,当时还有一件事情起了重要的作用,93年的9月份,吉尔伯特和乔治借在北京开个展的期间,参观了北京的两个艺术家聚集地,圆明园和东村,当参观东村时,马六明现场做了即兴的行为表演《与吉尔伯特和乔治对话》,这个作品的个人化、伤感,以及身体本身的表现力,使吉尔伯特和乔治,以及在场的东村艺术家为之感动,也为此后东村的行为艺术强调“身体表现力”的语言方式开了先河。在这个作品结束后的几天里,东村的艺术家都兴奋不已,他们彻夜讨论,都觉得这种方式可以成为他们这个群落共识的方式,无疑,行为艺术在东村能成为一种气候,东村能成为中国当代艺术的东村,马六明是一面旗帜。在《与吉尔伯特和乔治对话》之后,就是我在前面提到的一些行为作品的出现,东村因此名声大噪。

东村行为艺术 - 危险性

在中国,有些人和有些艺术类型,其名声和危险性是成正比的。结果在马六明做完《芬· 马六明的午餐》,张洹做完《六十五公斤》,朱冥吹泡泡吹得头昏脑胀的时候,警察就找上门来了,他们抓走了马六明和朱冥。我得到消息之后,就向公安局打听他们的消息,同时立即给马六明和朱冥的家里联系,小六子的二哥听到消息后立即赶到北京,并且向公安局北京朝阳分局了解了他们被逮捕的消息,公安局给小六子的二哥看了“北京市公安局朝阳分局对被拘留人家属或单位通知书”,小六子的二哥立即拿给我看,至今我还保留着这封拘留通知书(附图1),这封拘留通知书上写着:“根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十一条规定,我局已于1994年6月13日将有违法犯罪行为的马六明刑事拘留,现羁押在朝阳分局看守所。”警察局有关人员还向马六明二哥解释说,警察局已经请有关专家作了鉴定,马六明的行为涉嫌黄色活动,警察局还补充说他们是请的北京画院和中央美院的专家作的鉴定。对于官方“专家”这种陷人于火海的做法,我和马六明二哥都很气愤,我立即草拟了一封给警察局的信件,原信件已经给了警察局,草稿如下(附图):

行为艺术“北京市公安局有关领导:据悉本月12日在被称为‘东村’的艺术家聚集的村落里,两名行为艺术家马六明和朱冥被拘留,我作为研究中国现代艺术的研究人员深感不安,希望通过此信能谈谈我的看法。 [3]

自60年代以来,行为艺术已成为一种国际艺术的样式,而且裸体是艺术家最喜欢使用的一种方式。行为艺术在中国各种学术刊物上介绍,始于80初期,80年代中期我国艺术界开始有一批青年艺术家涉足这种样式,至今已有了十年的历史,使用裸体已很常见。

马六明和朱明都是中国专业美术院校的毕业生,多年来对艺术尤其对新艺术的探索,非常严肃认真,马六明的行为主要是通过男女同体的语言,表达了一种对人在现代文明中被异 化的一种体验,即人的中性化。朱明的吹泡行为表达了人的理想丧失。当然他们的艺术仍在试验阶段,我们无法给予一个肯定的定论,但有四点则是肯定的。

马六明和朱冥的作品不涉及任何黄色内容。 就目前现代艺术在中国仍处于试验阶段这点而言,他们的作品好坏,学术界肯定意见分歧很大,但这应该是学术讨论的范围。

马和朱的所有行为全部是在自己的工作室和工作室的院子内小范围进行的,参观者均是批评家、艺术家和其他文化圈子的人。所以如此,正是考虑到中国现代艺术仍处在试验阶段,不容易被广大人民所理解。但是随着中国各方面的现代化,应该允许对各种新的实验艺术的探索,这是毋庸置疑的。这就涉及到如何处理好广大群众的欣赏习惯的国情和前卫试验的关系。从这个角度说马朱二人既无黄色等不好的动机,有没有在广大群众中产生不良的效果。据悉在对马的案件预审过程中,请过一些专家作了鉴定,我们认为艺术在当代早已分成许多不同的领域,而每一个领域对另一个领域都不能构成专家。所以我认为应该请真正对现代艺术有研究的专家来讨论作出判断。如中国艺术研究院美术研究所近现代研究室、西方艺术研究室等。以上意见请公安局有关领导考虑中国艺术研究院《中国美术报》编辑、批评家栗宪庭” 俗话说有病乱投医,由于救人心切,使我想试试能不能通过权力中人救出马六明和朱冥,我就给邓小平的大女儿邓林写了一封求救信,邓是一个画家,我们同为中央美院中国画系的毕业生,我平时称她为师姐,那时我正在应她的邀请为她的作品写一篇短文。求救原信如下(附图3):

“邓林师姐,您好!文章已经写好,不知可否,现传给您,请提意见。

另有一事使我这几日痛苦不堪,居住在长城饭店后面的一些艺术家,其中有两个湖北美院的毕业生,做了一些行为艺术,前一日,他们在工作室作行为,被朝阳区公安局抓去,至今未放,公安局有消息说请了一些北京画院的人去看他们的行为照片,说不是艺术,因他们是裸体做作品,公安局方面说既是专家鉴定不是艺术,就一定是黄色,要严打。

东村行为艺术 - 争议

行为艺术在国内所引起的巨大争议性,一方面迎合了中国社会近代以来历次文化创新所面临的社会震动,一方面也说明了当代美术领域一贯的理论滞后。

行为艺术中国文化由于长期的封闭导致价值体系单一,凡事拘于既成的定式和规矩,并把这类定式与规矩上升为合乎自然规律的不变规则。那些否认行为艺术是艺术的批评家,以古典美学法则和传统道德规范来论定行为艺术,往往使人感到驴唇不对马嘴。历次行为艺术的发生,都在于突破旧有艺术观念和体制的藩篱,所以很自然地大行离经叛道之举。当代文化所形成的社会模式,是以法治为社会行为契约。只要不触犯法律,开明社会往往保护和提倡文化的自由创新。从社会规范与行政操作讲,现在文化的制度建设还不够,缺乏对行为艺术明确的法理认识。

关于艺术的理论问题,当然不能都托付给法学家和社会学家。作为艺术批评,中国人始终没有真正现代的基础理论,因此只能把别人的概念搬用在自己的问题上,难免逻辑紊乱,碎片式的舶来新词满天飞而不知所云。没有自己的理论,别说为别人贡献,连平起平坐的资格都没有。在此意义上所获得的学术声誉,只可能产自于学术腐败。不是与权力、体制勾结的腐败,就是与金钱、投机交换的腐败。所以从对国内行为艺术的批评可以看到,批评界、理论界首要的工作是尊重学术常识,建构基础理论。

东村行为艺术 - 《倒视》

1995年,长沙,原东村中并不太知名的成员徐三,独自做了一个并不啰嗦的行为《倒视》:将自己头朝地,倒挂在一座桥下。这是东村被遣散后的第二年。尽管该作品一直未能获得理所应该的声誉,也鲜在艺术刊物中露面,却是东村全体成员及1990年代前期知识分子与社会冲突的绝佳注释。徐三同当时的多数人一样,短期内还无法理顺内心的现实景象。世界的出入口在何处?如何把握世界?依然是这一代人心中的疑虑。

徐三的《倒视》承接了东村行为艺术中最可珍贵的仪式感。而这种仪式感,恰恰又是造成东村终结的重要原因。东村艺术家中——尤其是张洹的行为,自一开始就带有过分的殉道感。他们在行为表演中展现出来的神秘和严肃性,对于缺乏信仰的当地居民来说,无疑显得十分荒诞。在东村的最后岁月里,张洹光着屁股坐在村口肮脏的公厕里忍受着无数苍蝇的嗡嗡萦绕;雌雄同体的马六明全裸出镜,正而八经地拿着个铁锅在那煮手表、耳环。这些事件,现今看来已是再熟悉不过,毋庸多叙;但对1990年代的东村当地村民来说,采取向当局举报告发的行为,其实是正常的:如果他们理解或认同这些行为,反倒令人诧异。这其中村民们的善良本意,似乎可以抵消举报告发这种行为本身的丑恶性质。荣荣的房东多次叮嘱他:不要跟那些人混在一起,你跟他们不一样,他们那样太不好了。而问题是,有谁知道究竟怎样才算好。

仪式感,是接受过学院训练的张洹、马六明等人,在行为艺术中自行流露出来的气质,也是他们凝结东村这一团体的表演方式。1980年代末和1990年代初,全国各地的行为艺术都或多或少地带有仪式性,但其中常常含有某种亵渎的味道,神圣在虚伪中烟消云散。而东村行为艺术中的仪式感,却呈现出一种就地取材的特质:东村成员对梦想的渴望,是以一种高度个人化的方式表达出来的。与之前的行为艺术更为强烈的集体特征不同,东村的行为从来都没有取消自我。这一点从马六明那里可以清晰地看出。

有研究者认为,马六明在1993年夏天到达北京的半个月之内就造访了圆明园,他在看到方力钧、刘炜、顾德新、王劲松等人的作品后,发现他原有的作品离完全原创的和个人化的目标,还有很远的一段距离;由此,他发誓,他的作品将会具有高度的挑战性和争议性,并且完全是原创性的。但据他本人回忆,他之所以未选择圆明园,是因为圆明园太杂,并听到了一些关于圆明园的负面消息,而且他到北京之后,拿着由武汉的已逝批评家祝斌给他写的介绍信,最初只拜访了三个人:后海的老栗、中央美院的易英和圆明园的丁方。[4]

尽管马六明日后因其对身体天赋的睿智转换,在先锋艺术界获得了高度声誉,但“完全原创”这一现代主义桂冠,却还不能由他当之无愧地接过。但他依然凭借一己之力,制造了1990年代中国艺术的新传统,同时又不是那种对传统的重写。马六明从事行为艺术的启发者,至少有吉尔伯特和乔治兄弟,以及他日后常常提到的阿康奇等人。马六明的作品其实与东村的生存经验,没有多大的直接关系。与东村经验最为相关的,当属张洹。我们从荣荣的照片中可以看到,当时张洹的屋子里摆满了各式各样的破旧玩具,而且均按照装置的法则排列,作品显得很成熟。看来这之前很早的时候,张洹已经有意识地从垃圾堆里挑选这些废品。至于病菌是否滋生其中,已不可考。

东村行为艺术 - 摄影展

《行为——相机:北京行为艺术摄影》由凯特·华勒士(Keith Wallace)策展,记述了东村艺术 家马六明,荣荣、张洹、朱冥、苍鑫等人的作品和刑丹文的记录摄影。

摄影展策展人: 凯特·华勒士(Keith Wallace)

展览艺术家:艾未未、苍鑫、戴光 郁、高氏兄弟、韩冰、何云昌、何成瑶、洪浩、李伟、马六明、荣荣、邢丹文、王庆松、张洹、朱冥。

展览地点:加拿大温哥华, Morris and Helen Belkin 美术馆

展览时间: 2009年1月16日至4月19日

《行为——相机:北京行为艺术摄影》由凯特·华勒士(Keith Wallace)策展,已担任当代艺术策展达25年, 并任《典藏艺术(国际版)》这份海外针对中国当代艺术这一艺术领域最重要的英文版杂志的主编。本次展览将发行专著图书,该书由华勒士、此展览的策划顾问迈 涯Maya Kovskaya(国际著名艺术评论家和策展人,1990年 代中期便一直对中国行为艺术群体保持近距离研究)及汤伟峰 Thomas Berghuis(有关 中国行为艺术第一部专著的作者)撰写学术评论。

行为——相机:北京行为艺术摄影》是专门针对中国行为艺术和行为摄影之间的演变关系的重要展览,深刻地探索了集中在北京的一种具体的艺术实践以及其呈现方式的多元化的过程。行为艺术在中国大陆——尤其是北京当 代艺术十分突出的发展面貌。在这种特定的历史背景下,行为艺术还是一个相对晚近的发展,其时间尚未超过三十年。 [5]

摄影展该展览审视了1990年代早期以北京“东村”为核心的地下行为艺术群体,直至当今在国际上得到公认的中国“行为摄影与摄影 行为”的创作实践。这是一个前卫艺术强有力地重新浮现出来的时刻,在一个迅速演化的社会中铸就新的艺术创作方向——为了断绝与过去的联系,来表现为不是形 式主义的社会活动。某些早期行为表演是采用摄影仅仅为了给行为艺术提供一种记录,摄影在当时并不一定有意要展现为艺术作品的主体,而有的艺术家恰恰是有意 识使用摄影做为主要的呈现载体。摄影日益成为中国艺术家们现场行为作品的一个有机组成部分。行为艺术渐渐成为一种更加明确的艺术实践,而对于许多艺术家而 言,行为摄影其本身便成为艺术作品。此外,许多行为艺术家同样是跨媒介的艺术家,他们的作品经常包括绘画、装置、雕塑、录像和摄影。作为进一步的发展,许 多行为艺术是专为相机而创作的,并不是为现场的观众——观众唯独通过摄影作品来观赏“行为表演”。从现场的表演到摆拍照片的多元化的过程及其摄影背后与行 为表演的姻缘,正是本次展览的核心之一。

摄影展《行为——相机:北京行为艺术摄影》的图书记述了东村艺术 家马六明,荣荣、张洹、朱冥、苍鑫等人的作品和刑丹文的记录摄影。该书还评论了中国行为艺术的公共介入的实践,例如以戴光郁为组织核心的四川行为艺术家联 盟,包括戴光郁、刘成英、朱罡、余极、尹晓峰等针对社会和环境的行为实践;韩冰的长期公共干预行为“遛白菜计划”探索日常行为呈现时代价值观的变异;高氏 兄弟的“拥抱的乌托邦”探索人之间的距离和人类的共同对爱的需求。图书的文章也涉及到英国蔡元和奚建军的公共介入行,广州大尾象小组,北京当·com小组的行为艺术活动,以及王晋、朱发东等人的早期行为。另外包括 艾未未,苍鑫、韩冰、何云昌、何成瑶、李伟等人的行为摄影创作,以及洪浩和王庆 松的带有强烈表演色彩的摆拍摄影。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。

![[深圳]“WOW”国际现场艺术——大梅沙计划](attachment/181128/ac1cbbb762.jpg)