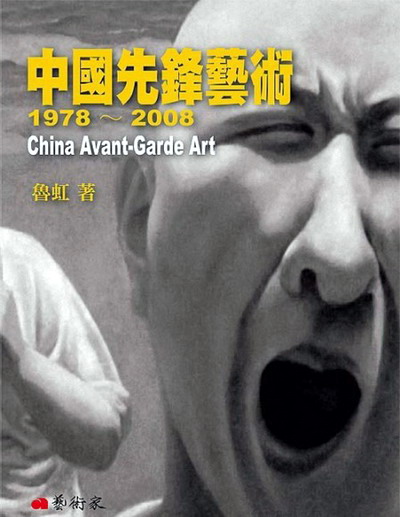

鲁虹著《中国先锋艺术1978-2008 》封面

书名:中国先锋艺术1978-2008

作者:鲁虹

ISBN:9789862820476/9862820470

出版社:艺术家

出版日期:2011

内容简介

兼具学术性、知识性、历史性、文献性、直观性、可读性

阅读中国先锋艺术三十年发展的全面导览手册、议题指南

为了将中国先锋艺术的历史生动而鲜明地呈现出来,让中国先锋艺术的历史进入更多人的视野,本书作者改变了传统艺术史的写作方法,代之以「文图结合」的写作方法。一方面针对不同时段,向读者提供了大量插图,另一方面又针对每一幅插图作了说明。由於文图相配,易於阅读,所以给人耳目一新之感。

此外,为了突出本书的学术感与文献感,作者不仅以问题的链条来串联、组织具体材料,同时在每一章节里均安排有简短的概述与「相关链结」的栏目,用以介绍特定的文化背景与相关材料,这就加深了读者对中国先锋艺术的全面理解。

全书分为四章二十四节,共有二十多万字,五百多幅插图,此外还配有「作者简历」与「中国先锋艺术大事年表」等栏目,在一定程度上也使得本书具有工具书的功能。是融学术性、知识性、历史性、文献性、直观性与可读性於一炉的新颖之作,既适於艺术家、批评家与文化学者阅读,也适於具有高中以上文化水准的读者阅读。

目录:

第一章 反拨「极左」的艺术创作模式 1978~1984

第一节 作为重要背景的「文革美术」

第二节 「後文革」时期的美术创作

第三节 对「文革」创作模式的有力反拨

第四节 「伤痕美术」与「生活流」美术的出现

第五节形式美」之风席卷全国

第六节 多元化的艺术追求

第二章 势不可挡的青年艺术大潮 1985~1989

第一节 从「第六届全国美展」到「前进中的中国青年美展」

第二节 蓬勃兴起的青年艺术群体

第三节 令人瞠目结舌的「另类艺术」

第四节 尴尬的现代水墨

第五节 「中国现代艺术大展」的举办

第三章 中国当代艺术的社会学转向 1990~1999

第一节 文化情境的巨大转换

第二节 中国当代油画艺术成就斐然

第三节 中国当代雕塑异军突起

第四节 走向成熟的装置艺术

第五节 不断引发争议的行为艺术

第六节 视像艺术横空出世

第七节 女性艺术备受关注

第八节 艰难行进的现代水墨

第四章 进入新世纪的中国当代艺术 2000~2008

第一节 从地下到地上

第二节 「另类艺术」日益担当主角

第三节 血腥化的问题引发道德争论

第四节 当代架上艺术活力无限

第五节 反思中国当代艺术

附录一:中国先锋艺术大事年表:1978~2008

附录二:写作参考书目

序言(摘录)

鲁虹

改革开放以来,中国的艺术创作发生了翻天覆地的变化。一大批优秀艺术家结合新的社会背景及文化需要进行了开创性的艺术实验。这不仅使中国现、当代艺术逐渐作为一种新的艺术传统而存在,也得到了国内外学术界的广泛认可。本书的宗旨,就是希望向广大读者客观而清晰地评介这一新艺术传统由成长到不断发展壮大的过程。其时间上限是1978年,下限则是2008年。为什麽要将上限定在1978年呢?在我看来,没有1978年展开的关於真理问题的讨论以及12月召开的中共中央十一届三中全会,中国的新兴艺术创作绝对不可能迅速突破呆板、僵化与陈陈相因的局面。

本书於2006年出版时,名为《越界.中国先锋艺术:1979~2004》,之所以如此,是因为1979年以後出现的中国新兴艺术已经明显突破了传统艺术理论对於艺术的定义与分类,进而开拓出了艺术创作的新边疆。这当中不仅包括对新题材、新观念的开拓,还包括对新媒介、新形式的开拓,甚至包括由审美领域到审丑领域的开拓。此次出版则去掉了「越界」二字,增加了由2004年到2008年的作品图片,并改名为《中国先锋艺术:1978~2008》,这主要是为了使书名更简洁。毫无疑问,新出现的中国先锋艺术显然是传统艺术所不能比拟的,更无法按传统的标准进行评介。目前,在中国的学术界,有相当多的人习惯於用「当代艺术」的概念指称改革开放以来至今的所有中国新兴艺术,这并不太准确。事实上,由1978年至1989年,中国的新兴艺术在对以往的官方现实主义进行强力反拨与对现代性目标的孜孜追求中,更多借鉴的是西方现代艺术的观念与手法。这也在一定程度上导致了「西方化」或「去中国性」的问题。在此阶段中,一些作为个体的艺术家开始与国家意识形态分离,并努力摆脱附属於国家的身份而追求独立与自由的创作。从艺术史的角度看,这对於形成多元化的艺术局面有着十分重要的意义。我个人将其视为中国的「前当代艺术」。相对而言,由1990年至2008年的中国新兴艺术,在强调关注现实与人的生存状态的过程中,转而借鉴的是西方当代艺术的观念与手法。而且在这一时期,已经有一些艺术家从追求中国当代艺术的民族身份与文化身份出发,一直在努力解决「再中国性」的问题。相对而言,这前後两个阶段的艺术无论在追求的目标上,还是在观念与手法上都有很大的区别与不同,根本不能混为一谈。从此角度看,吕澎先生分别将他的两本书命名为《中国现代艺术史:1979~1989》(与易丹合着)或《中国当代艺术史:1990~1999》是很到位的。而本书采用「先锋艺术」的概念则主要是希望以此将分别出现於20世纪80年代的中国现代艺术与20世纪90年代以後的中国当代艺术放在历史的上下文中进行连续性的描述。

现有的资料告诉我们:「先锋艺术」的概念最早可以追溯到法国空想社会主义者亨利.圣西门那里。在其後期的学说中,他坚持认为艺术的先锋派应该作为美好社会的领导者。亨利.圣西门逝世後,他的追随者通过非凡而有效的努力,吸引着美术、文学、音乐等种类艺术中激进的实践者,更加发展了他的这一学说,以致使「先锋艺术」的概念远远超出了法国,具有了世界性的影响力。一般来说,在世界艺术的领域里,「先锋艺术」总是用来特指比较前沿、比较另类、比较边缘、比较激进的探索性作品与现象,并且在不同时段,它总包含了对此前主流艺术的强力反拨。不过,在本书的写作中,所谓「先锋艺术」,既不是一个时间上的概念,也不是某种特定艺术风格的代名词,更不是西方现当代艺术在中国的翻版,而是专指那些在特定阶段内,针对中国具体创作背景与艺术问题所出现的新兴艺术。不可否认,若是以世界艺术史为参照,在中国出现的相当多「先锋艺术」根本无法放到「先锋」与「前卫」的位置上,有些甚至带有明显的模仿痕迹。这一点我们通过出国参观美术馆与阅读国外画册便可发现。所以有人说,中国的先锋艺术不过是对西方现当代艺术的模仿与翻版。但我坚持认为,针对中国的具体情况,它们的出现却是非常有意义的。因为它们在充分展现新的艺术价值观与创作方式时,已经使中国的艺术史走向发生了转折性的变化。这是我们决不能忽视的。常常有这样的情况:当某一阶段内出现的「先锋艺术」完成了既定的历史使命,并泛化为流行艺术时,又会为新的「先锋艺术」所取代。关於以上两点,笔者将会在书中结合具体的创作现象给予评述。

的确,站在极端民族主义的立场上,人们很容易认为,中国出现的所谓「先锋艺术」是在割裂传统、数典忘祖、一味模仿西方,但还原到具体时空中,并联系实际情况进行认真而严肃的分析,我们并不难得出如下看法:虽然在「前当代艺术」时期,有相当多的年青艺术家存在「西方化」的问题,甚至到现在还有一部分艺术家存在类似问题。但总的来看,大多数从事「先锋艺术」探索的艺术家对西方现当代艺术的借鉴,乃是为了突破既往创作观念与模式的巨大局限性,继而寻找到某种表达的新突破口。实践充分证明,这些艺术家中的佼佼者—特别是後期,一方面在西方现当代艺术的批判吸收、改造重建和促使其中国化上做了大量工作;另一方面还利用新的意识重新发掘了传统艺术中暗含的现代因数,而这一切对於建构当代中国文化却具有无可估量的作用。正是基於以上想法,本书将不会介绍那些主要是在传统艺术框架内进行创作的艺术作品—包括延续和修改中国古典艺术传统以及所谓社会主义现实主义传统所出现的艺术作品与现象。即使有,也仅仅是作为背景材料加以介绍的。

必须强调指出的是:虽然本书作者在前面已指出,希望尽可能客观地撰写这一段艺术的历史,但由於过去三十年所出现的艺术作品、艺术事件,还有艺术家,不仅浩如烟海,无限复杂,而且零碎不全,杂乱无章。所以,本书作者在不可能全面还原历史的前提下,所做的只能是依据一定的理论框架、逻辑关系或学术标准去选择相关艺术作品、艺术事件与艺术家。这意味着,本书充其量也只是表达了我本人对於这一段历史的认识。另外,因为我很信奉美国着名艺术史家詹森为编辑《艺术史上的重要作品》一书制定的学术标准,故在写作本书时,比较努力地加以借鉴和运用。詹森的具体标准是:「作品对艺术发展方向的影响,在同类作品中的独创性,以及艺术文化的一般潮流中的代表性。」按我的理解,既然艺术史是不断提出问题与解决问题的过程。那麽,凡是能够敏感提出前瞻性学术问题,同时又能很好解决相关学术问题的优秀作品,不仅会对艺术史的发展方向产生深刻影响,也会具有艺术文化的一般潮流中的代表性。至於判断一个艺术家解决的学术问题是否具有艺术史意义,则取决於对艺术史,还有现实文化情境的比较性研究。比如,在粉碎「四人帮」後,中国艺术界所面临的重要问题是如何超越「极左」的创作模式,进而开创一个多元化与开放化的艺术格局。当时的情况表明,为解决这样重大的问题,艺术界出现了两个全新的方向:一个是强调对历史与现实的真实呈现、反思与批判,以反拨一味歌功颂德的遵命创作模式,从而回到真正的「现实主义」中去。在此情况下,便出现了超越传统禁区,揭示与批判生活阴暗面的作品;另一个是强调突出「形式美的独立性」以反拨「内容决定形式」的传统命题,结果便在艺术创作中出现了超越政治与文学约束,追求抒情化、本体化的新趋势。前者以一些中青年艺术家创作的「伤痕绘画」与「生活流」绘画为代表,後者以吴冠中等艺术家创作的一批追求「形式美」的作品为代表。是以,我在撰写这一阶段的历史时,主要是围绕以上两个方向挑选了那些既产生过广泛学术影响,又具有开创性与独创性的作品。其他的则忽略不计。它们的出现不但使中国艺术史出现了转折性的变化,也很好地体现了特定时段的文化特点。对於艺术史而言,它们远比那些仍然延续以前价值与风格的作品有意义得多,也符合「艺术史关心转折,而不关心延续」(阿诺德.豪塞尔语)的标准。当然,在围绕往後各个时期的写作过程中,我基本坚持的是同一方法。限於文字,就不具体介绍了。可以预料,如果由其他人来写作,加之关注的问题或采用的标准不太一样,其选择的作品与事件肯定会有所区别。这也正是英国着名艺术史家贡布里希曾经感叹「有多少艺术史家就有多少种艺术史」的原因。我甚至认为,贡氏的话语还意味着,所谓艺术史了不起也只是艺术史家们强加给过去的某种解释。如果从这样的角度思考问题,我们就很容易理解,当今为什麽有艺术史家会对已经发生的中国当代艺术会做出不尽相同的解说,有时甚至还会产生比较大的争议。看来,这些争议只能在相互碰撞中,由时间来优胜劣汰了。

当然,我在以上的说法并不意味着在艺术史的写作中,客观性是可有可无的。记得前两年彭德先生在他个人的博客中曾经说过:「还原历史只能是史家的个人愿望。如果他一开始没有这个愿望,几乎可以说他没有资格撰写历史;如果他最终确信这种愿望在他的笔下成立了,他就是一个沉迷在历史之外自不量力的狂人。所有的艺术史着作都是历史碎片的汇编,……不过再大的碎片也不等於完整的历史,充其量是历史的索引。」由此我还感到,彭德先生的话语至少还透露了这样一层含义,即作为艺术史家,无论他如何围绕他理解的重大学术问题去选择相关艺术作品、艺术事件与艺术家,他都必须要有着追求真相的良好愿望,绝不能凭感情或利益去做有违史德的事,甚至有意无意地对已有学术影响,又有学术意义的作品、现象视而不见,反过来竟将并无学术影响或意义的作品、现象大加推介。我认为彭德先生的看法很有道理,也一直是努力按此要求来做的。现在我把本书交给同行与读者评判,并真诚地希望得到指导,以进一步做好今後的相关工作。

我清楚地意识到,尽管我为撰写本书在十多年里做了大量的准备工作。也就是说,在向詹森的方法学习时—於写作前将重要的作品加以排序──我先後主编出版了《中国当代美术图鉴:1979~1999》(六集);《新世纪中国当代艺术图鉴:2000~2005》;《聚变:中国当代艺术图鉴2005~2009》;《新中国美术60年:1949~2009》(上下集);《中国当代艺术全集》油画第一卷;并以文图对照的方式撰写了《越界:中国先锋艺术1979~2004》一书,由此还积累了相当的文字资料与图像资料,但在今天撰写一本关於中国先锋艺术的书仍然是有着相当难度的:一方面是它离我们太近,使我们很难站在一定的距离之外去冷静、客观地把握它;另一方面是中国先锋艺术尚处在发展运动的过程中,加上好几次文化背景上的重大转换(如从反传统到反西方中心主义、从追求「现代性」到对「现代性」的反思等),导致不少艺术家在创作上都作了重大调整。仅从现象上看问题,不用说给前後不一致的变化下定义十分困难,就是清楚地描述它也是很困难的。出於尊重史实的原则,本书作者在书写的过程中将力图重建艺术家面临的问题情境,以便根据具体的情境逻辑客观、准确地把握艺术家面临的艺术问题和解题方案。

其次,出於对「效果历史」原则的尊重,本书作者将尽可能从那些在艺坛上已经产生了巨大学术影响或造成客观效果的重大创作现象中,选择具有代表性的画家与作品作为描写物件。如同迦达默尔所说,效果历史的原则已经预先规定了那些值得我们关注和研究的学术问题,它比按照空洞的美学、哲学问题去挑选艺术家、艺术作品要有意义得多。笔者相信,只要以艺术史及当代文化提供的线索为依据,认真研究效果历史暗含的艺术问题,我们就有可能较好把握那些真正具有艺术史意义的艺术家及作品。不过,尊重「效果历史」的原则是一回事,如何具体掌握又是一回事,鉴於作者的视角、水准及掌握的资料都很有限,难免会挂一漏万,特敬请广大读者谅解。但由於本书并不是一部部关於中国先锋艺术的作品全集,所以如果有读者想要更全面、更深入地了解某一时段、某一艺术家的创作详情,还需要查阅相关资料。

再其次,虽然中国先锋艺术是从反拨文革美术与官方现实主义创作模式开始的,但有一个重要的问题不能忽视,即自延安兴起的革命文化传统,特别是改革开放前的社会主义文化传统一直在深刻地影响着中国先锋艺术和许多艺术家。完全可以说,这正是我们理解中国现阶段文化、社会、政治乃至於中国先锋艺术的基本条件。如若有效把握,既能够加强历史与现实的联系,也能够寻找出中国当代艺术的内在发展逻辑,进而突出中国先锋艺术的特点,以拉开与西方当代艺术的区别。而这一点恰恰是我在撰写《越界:中国先锋艺术1979~2004》一书时较为忽视的。因此在写作本书的过程中我给予了一定的注意和弥补。

在这里,我还要做出几点说明:

第一,将某位艺术家放在特定的时间段,是从这位艺术家的艺术活动和作品的突出表现来考虑的。但在具体的写作上则不会受特定的时间段限制,即有时会结合他在前後不同时期的情况进行综合分析。

第二,本书有两条线索,其一是文字部分,其二是图片部分。它们是相互说明的,而且全部图片都配有文字。这样编排的目的是希望方便读者的阅读。也就是说,暂时没有多余时间阅读文字部分的读者,可先看图片配文部分—甚至可以从任何一页看起,以後有时间再回头看文字部分。这是一种後现代的阅读方法,也许更适合我们这个快节奏的时代。要说明的是,若干图片的配文在文字部分已有,是拷贝过去的—有的加写了一些内容。但更多图片的配文在文字部分并没有,是专门结合图片写的。

第三,为了让读者全面了解有关作品的资讯,本书结合若干作品介绍了一些艺术家的简历,[10]如果同一艺术家的作品在後面的章节中再度被介绍,将不会重复性地配上简历。因本书的主旨是介绍先锋艺术,所以对非先锋艺术家并没有附上简历,希望相关人士予以理解。

第四,本书中有些图片是从很多年前的刊物上翻拍下来的,因此品质不是太好,这是非常令人遗憾的。

第五,由於个别在刊物上翻拍下来的作品图片以及一些画家提供的作品图片未能标明作品的创作年代与材料,所以关於作品的文字介绍尚不能做到规范化。

第六,每一小节内的作品基本上按创作年代予以排列,但若干小节内的作品则按分类排列。

第七,在本书的若干章节中,援用了我与孙振华先生合写的一些文章与书籍内容。在此,谨向孙振华先生表示谢意。

鲁虹的当代艺术史观——写于《中国先锋艺术1978-2008》出版之际

文︱冀少峰

从事艺术史写作的人很多,但能形成自己艺术史观的人却不多;能策划展览的策划人不可谓不多,但真正能潜心研究并能不断推出一部部专著的人却少之又少。而在当代艺术30年的发展历程中,作为当代艺术的参与者、见证者和书写者,鲁虹以自我独特的艺术史观而在艺术界给人留下了很深的印迹。2001年我还在河北美术出版社工作,编辑方向就是当代艺术,所以我有机会随易英先生至山西忻州参加了“新视线新媒体”当代艺术研讨会。在这个会上,与会代表在思想上的碰撞交锋无疑拓展了我对当代艺术文献出版的认识。会上的关键词和流行语就是全球化和图像的时代。而在和鲁虹先生谈话的过程中,获悉他对图像问题很关注,并有意撰写一部中国先锋艺术史,于是我与他之间就有了口头协定。2001年,中国当代艺术的发展并未真正形成气候,记得在山西的会上我还约了另一部有关当代艺术展览的文献,即冯博一先生有意把《首届广州当代艺术三年展文献》交由我编辑出版,但想到当时的部分作品可能有些敏感,涉及的问题容易导致误读,冯博一最终选择在澳门出版三年展文献,从中不难看出当代艺术在当时的生存处境。这也使我对三年展文献的出版失之交臂,进而让我对.....全文可见:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HUKA201112015.htm

【声明】以上内容只代表作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。