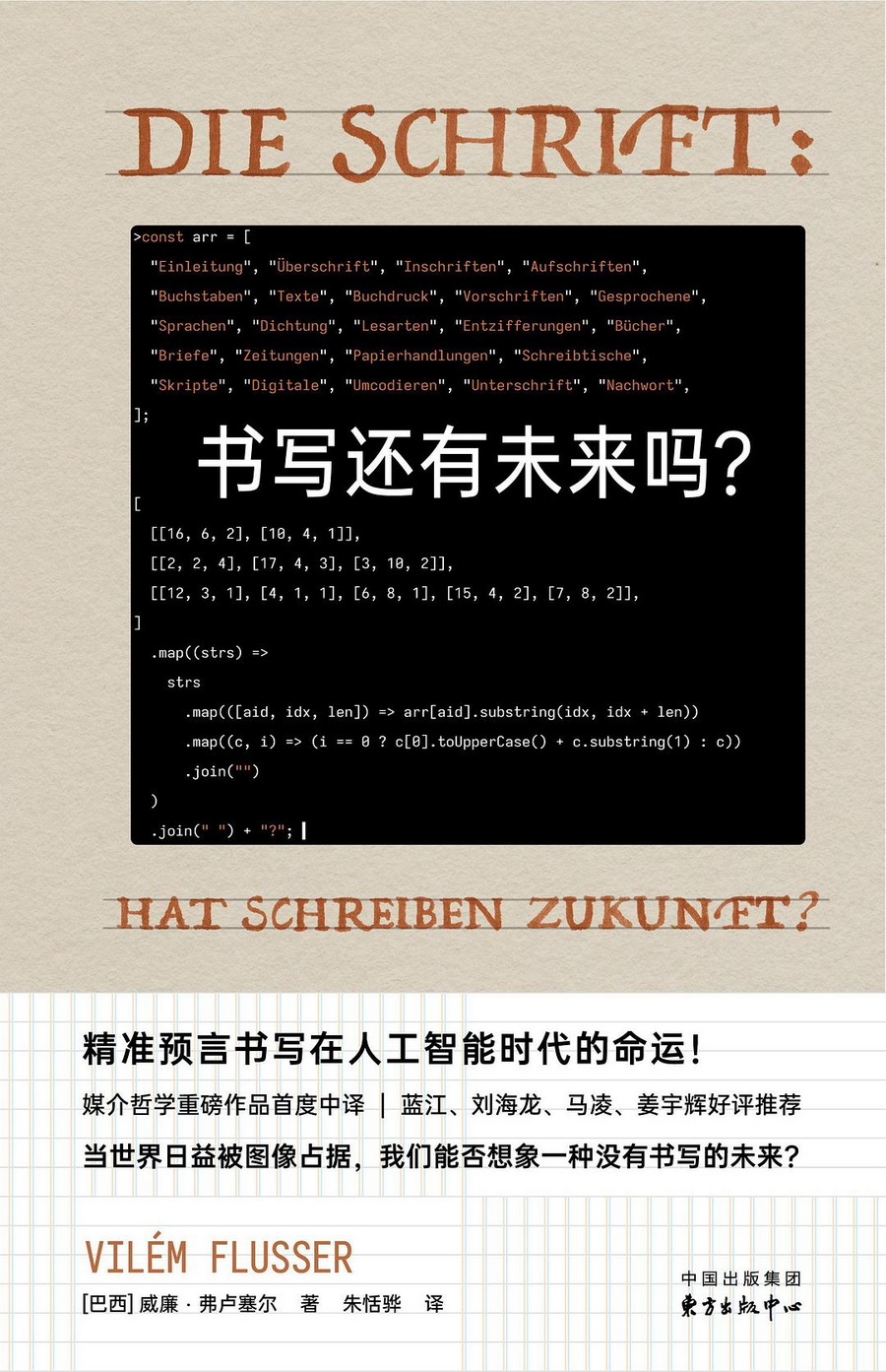

书名:《书写还有未来吗?》

原书名:Die Schrift: Hat Schreiben Zukunft?

作者:[巴西]威廉·弗卢塞尔

译者:朱恬骅

页数:188

开本:32开

装帧:精装

定价:59.80元

ISBN:978-7-5473-2405-9

出版日期:2024年7月第1版第1次

出版社:中国出版集团 东方出版中心

这部思考文字的文字,这个“题字”,至此不情不愿地得出了这样一个结论:我们应该预料到书写的衰落,并且这是一系列不同方向上的原因汇聚的结果。它们可归纳为:一种新的意识正在形成。为了表达和传播自身,这种新的意识发展出了非字母数字符码,并看透了书写的姿态是一种荒谬的行为,因此需要从中解脱出来。问题在于,这个不情愿地得出的结论是否为必然的,我们是否有可能避免它。我们实际担心的是,随着书写的衰落,批判能力也会随之丧失。无论这一动机是否合理(我们继续参与书写是否合理,批判是否与书写相关联,或者批判到底是否为一种可取的思维方式),这一动机都足以让我们开始新的思考。不从书写的姿态开始,而从所写的具体当下开始。

如果放弃文字,包装纸将成为唯一的纸张类型。在思乡之情的驱使下,纤维素会回到自己的细胞中,森林恢复绿意,芦苇不仅会在尼罗河畔的晨风中摇曳,而且在世界的所有水域都是如此。这种绿色乌托邦,难道不会让我们这些白蚁般蛀纸的书虫感到恐惧吗?

自然,到那时,肯定会出现比图书馆更好的人工存储器(Gedächtnis)。迄今所有存储在图书馆中的内容,都将被转移到这些新的存储器中。《大不列颠百科全书》的内容将占不到一立方厘米的空间,只要按下一个键,就能立即获得其中包含的任何信息。届时,将有一些装置使人们想要的任何信息以有声图像的形式在屏幕上显示,自动从不同角度对其进行验证,并推导出最终结果。所有这些验证和推导,都将自动反馈到那不足一立方厘米的“百科全书”中。它将自行生长,却又不超过人工存储器中所存储的信息的一个微小部分。这一切,连同绿色的森林和随风摇曳的芦苇,应该让人感到欣喜而不是恐惧。

但是,对我们这些与纸结缘的人来说,高功能的自动存储器,抑或绿色的森林,这些都是远足游览的地方,而不是生活的地方。我们居住在纸上,我们习惯于纸,因为它是如此熟悉,如此普通,所以我们将其神圣化,以便在其熟悉的表面下仍能感知它。例如,“Bibel”(圣经)一词源于古希腊语的“βύβλος”,希腊人就是这样称呼“纸莎草”(papyros)的。千百年来,我们一直在咀嚼纸张,以至于这种沾满我们唾液的纸浆已经成为我们存在的一部分。

没有纸,我们就不再真正存在,也就无法踏上前往人工存储器或绿色森林的旅程。纸张是吸收我们所有体验和认知的基质,无论是人工存储器中冒险旅途的路标,还是森林中模糊的绿色斑点。不能留于纸面的东西令我们怀疑,它可能什么都算不上。纸张是我们的家园,即使这个家园威胁着我们,就像汹涌的大海一样会淹没我们。因此,我们可以说,信息革命不仅拯救了森林,也使我们免于被纸张淹没的危险。但我们是书虫,我们吃的正是正在吞噬我们的东西。我们以书为生,为书而活。

从某种角度看,书籍是从森林进入人工智能领地的过渡地带。它始终是森林的一部分:“Buch”是树名,“liber”是树皮,源于古希腊语中的“λεπίς”(壳),而后者又源于古希腊语中的 “λεπ”(剥)。书是从森林里剥离出来的,它的叶子(页面)说了它们恰好所说的。但书也是一种人工智能,因为它也是人工存储器,组成它的信息是从比特(字母)中计算得出的。书可以被看作人们通往人工智能的必经之路(即使在这条路上人们花了数千年的时间)。但我们完全不这么看待书籍。我们不认为,它之所以从埃及芦苇中被剥离出来、卷起来,经过折叠、切割、缝合和捆绑,是为了最终溶解在上述的一立方厘米中。我们在它身上看不到这些东西,因为它背对着我们。它不是沉默或轻蔑地背对着我们,而是带着一种诱人的、许诺的姿态。它背负着诱惑。它希望我们翻转它,翻开它,翻阅它。书脊诱惑我们的这三个动作,是树木或人工智能无法做到的。它们是介于两者之间的中间阶段的特征。我们离开森林所获得的,以及将被再次夺走的,就是翻转、翻开和翻阅。

(a) 翻转:图书馆的墙壁与其他所有墙壁有着本质区别。墙是区分公共空间和私人空间的设备。这种由墙壁做出的区隔可谓性命攸关,因为人类的生命就在公共和私人空间之间摇摆不定。人居住在墙的后面,也在墙的前面行走。为了实现这种往返,必须对墙体有所破坏。墙壁上要留有供人出入的开口(门),也要留有其他开口(窗),人们可以通过这些开口私下察知公共事务,也可以通过这些开口公开地展露私事。墙壁要挂上图像,以记录所经历和所察知的事物。无论把电视和电脑屏幕视为窗户还是图像,它们无疑都与墙的结构和功能结合。我们面对的是技术发达的墙壁,在这种墙壁中,窗户和图像的功能辩证地相互超越和扬弃,使门成为多余。

但图书馆的墙与众不同,功能也不同。书脊一字排开,构成了第二级的墙,位于真正的墙壁之前。在书脊和实际墙壁之间是一个纸质区域,根据刚才所作的思考,这里有无数手臂正试图抓住我们。只有我们自己朝它们的方向伸出一只手臂,将书脊从墙上拉出,并将书本翻转过来,这些手臂才能抓住我们。

“翻转”是“革命”(Revolution)的同义词。随着书的抽出和翻转,发生了两件事。首先,我们看到了被抽出的书的后面,那一堵真正的墙。其次,我们可以抓住另一个人向我们伸出的手臂。“革命”难道不也就意味着,看到那将我们相互之间分割开的墙壁,以求能够抓住对方[无论是(暴力的)抓住(angreifbar),还是(思想上的)把握(begreifbar),抑或是(相互利用的)牵制(gegenseitig ergriffen)]?

革命提出了两个问题:支持什么和反对什么?通常,“反对什么”的答案比较容易给出。对翻转书籍而言,答案很明确:反对墙壁。对科学革命而言,答案也同样明确:要揭露科学的围墙,也就是它的范式,从而突破围墙。在根本性的革命中,例如,工业革命或当前的信息革命,墙壁就不那么明显了。革命“支持什么”就更不清楚了。关注革命者宣称的意图并无多大帮助,因为他们自己也无法预见“为了什么”。俄国革命者并不知道他们会建立现在的苏联。然而,随着一本书被翻转,所有革命的“为了什么”都变得清晰起来:为了他者。抽出并翻转一本书可以作为革命姿态的模型。

除了图书馆的墙,没有一堵墙是可以革命的。用脑袋去撞墙毫无意义。更合理的做法是穿门而过,透过窗户看,或往墙上悬挂图像,因为所有的他者都在它外面,只有在那里才能触及。然而,图书馆的墙不但允许甚至要求革命的姿态,因为他者已经在里面了。只有在图书馆墙的历史宇宙中,革命才是可能的,而不是在技术图像的宇宙中。

(b) 翻开:一本书被抽出并翻转,放在桌上等待翻开。在这里,人们所面临的选择与在众多书籍中抽出一本书有所不同。在众多书籍中选择一本书,是对选择本身的挑战,因为很明显,只能从有限的数量中做出选择,而图书馆的墙壁已经变得过于巨大而无法把握,人们只能不加选择地抓取——要么碰运气,要么按照与书籍无关的标准。(稍后在讨论代议制民主的衰落时,或许会再涉及这一点。)另一方面,在选择翻开方式时,有四种方法。一种是翻开目录,一种是查看名词与人名索引,一种是寻找图片,还有一种是根本不翻开而是翻阅。最后一种方法实际上避免了选择,我们将对其单独加以讨论。

人们翻开目录,确定书的内容。一个人抓住另一个人的手臂,不是为了他自己,而是为了他所关心的事物。这种事物性的翻开方式,是自上而下地俯瞰书本。这样读书时,他就站在了事物之上,从而能够从上往下地对待它。从统计学的角度来考察那些翻开目录页的读者,是非常有诱惑力的。我们有多少人,会攀爬到事物之上,却是为了从高处再次潜入其中呢?

翻开名词与人名索引,就能确定作者所处的社会。不仅是人名,就连事物也表明了这一点,因为它们都是一个社会所共有的。抓住他者的手臂,以参与他者的社会。书籍的翻开发生在主体之间,这一行为构成了对话的一部分,并邀请人们参与其中。包括本书在内的许多书籍,都没有这样的索引。不一定是因为它们拒绝与读者对话,而是因为它们拒绝与社会接轨。因此,对于以这种方式打开一本书的人来说,没有这样的索引是一种刺激,也是一种挑战:他感到恼火,因为他不知道在与谁打交道,他面临着挑战,要认识到自己抓住的那个人是一个“他者”(而不能是他所认识的人)。只有接受了这一挑战,才可能产生新的对话,而不是延续已经开始的对话。

人们翻开插图,是为了想象自己从一开始就应该掌握的知识。一个正直的人在这样做时会心怀愧疚,因为他知道,把插图放进书里,是为了让人们在所写文字发挥作用的情况下看待它们。这种愧疚是历史感扭曲的表现:史前的图像比那些融入文本的图像更受欢迎。在这里,一个统计数字也会有所帮助:我们当中有多少人是以这种方式翻开书的(就像儿童和其他文盲一样),他们这样做是出于史前意识的残存碎片,还是出于正在产生的新意识?没有插图的书籍所传达的概念,要么无法得到表现,要么不愿得到表现。人们要么无法绘制插图,要么不愿绘制插图。

翻开书本是一种姿态,它选择用何种读法对待这本翻开了的书。现在,我们有可能在这方面获得帮助(如卡片式档案),以及采用借助人工存储器而开发的技术或装置(摘要服务、信息和文献中心等),以使得图书馆中实际的选择不必在墙前进行,而是由墙本身来完成。选择能力构成了自由的一个重要方面。在翻转书本的革命之后,还应该选择如何翻开它。人工存储器并不能被人翻开,甚至最古老的书籍也开始退出作为选择对象的行列。这可以看作代议制民主衰落的征兆。

(c) 翻阅:自由包括选择的能力,而选择的必然性则表明,它实际上是一种假装为自由的不自由。它否定了两种边缘情况:一种情况是由于标准不足而无法做出选择(如无法纵观的数量),另一种情况是所有选择都具有相同的价值(布里丹之驴)。因此,无法选择也是自由的一个重要方面。任由偶然性发挥作用,同样与自由有关。这是关于翻阅的姿态。

如果任由书页在指间划过,人们就会期望,偶然碰到一些东西,使自己能够从书中松散的端点开始,找到编织这本书的线索。这是一件迷宫般的事情,就好像寻找阿里阿德涅的线头那样。

如果对偶然性展开分析,人们会发现一系列的原因——例如,引人注目的字形——都是为了让翻阅者“偶然地”停下来。然而,如果对原因进行分析,人们又会发现背后的一系列偶然,例如,引人注目的字形是作者或排字工人随机地从现有的字形中抽取出来的。偶然和因果的层层叠加,所有的解释构成了相互交错的结构,使翻阅本身成为人们采取特定读法的原因,人们根据这种读法来解译被“翻阅”的书。这也如同有各种方法翻开一本书。(“混乱是未解释的秩序,秩序是未解释的混乱”,就是这个意思。)

对于真正的人工存储器,就没有翻阅可言了。

如果书籍被更高功能的存储器取代,那么就会有比翻开或翻阅书籍精巧得多的方法,来使书本中存储的信息得以显现。与这种方法有关的一整套科学技术正在出现。意图翻转这些存储器是毫无意义的——除非是负责修复意外损坏的专家。至于由这些专家展开的革命,目前还不存在。我们将失去低功能的可能性——翻转、选择或任由偶然,即低功能的历史自由。我们是书虫,是反对自动化装置和绿色森林的生物,这不是出于恋书癖——今天看来是恋尸癖——而是出于对历史自由的义务。这就是我们的“蠕虫般的感觉”,这种以尸体(书籍)为养分之感,解释了我们为什么害怕抛弃书籍。

原文出处

《书写还有未来吗?》,朱恬骅译,东方出版中心,2024年,第12节,“书籍”。

▲

威廉·弗卢塞尔

(Vilém Flusser,1920-1991)

犹太裔捷克-巴西哲学家、媒介理论家、传播学者,以德语、葡萄牙语、法语、英语写作并进行相互翻译,与麦克卢汉、基特勒并称“媒介研究的圣三位一体”。傅拉瑟研究领域广阔,著有《摄影哲学的思考》《技术图像的宇宙》《书写还有未来吗?》《物之形》《吸血鬼乌贼》《魔鬼的历史》《巴西现象学》《犹太人存在》等。

推荐图书

原书名:Die Schrift: Hat Schreiben Zukunft?

作者:[巴西]威廉·弗卢塞尔

译者:朱恬骅

页数:188

开本:32开

装帧:精装

定价:59.80元

ISBN:978-7-5473-2405-9

出版日期:2024年7月第1版第1次

出版社:中国出版集团 东方出版中心

弗卢塞尔不仅对书写的自动化有先见之明,他也预见了机器阅读的进步。通过他的“可编程”文学概念,我们看到 “所有文本首先都被还原为指令,然后由人工智能进行计算”的种子,这就是后来的文本分析、主题建模和其他数字人文阅读实践。

——丽塔·雷利(美国数字人文研究学者)

弗卢塞尔绝对可以和麦克卢汉、鲍德里亚相提并论,他的作品对于一个高度依赖媒介的文化世界来说至关重要,作为一个有预见性和洞察力的人,他破译了媒介装置下传播的物质性密码。考虑到媒介问题的重要性,以及弗卢塞尔在这个领域内的工作,1970和1980年代的文化理论家倾向于忽视媒介理论、忽视弗卢塞尔的思想,这是让人失望的。

——马克·波斯特(美国著名批判理论研究学者)

弗卢塞尔找到了一种思考“技术与学术”的方法,使这两个领域都变得简单、易懂和优雅。最年轻的耳朵也能听到一位戴着火红眼镜、留着灰色胡须的先知在说话时逐渐产生的思想。

——弗里德里希·基特勒(德国媒介理论先驱)

我将弗卢塞尔的思考描述为一种 “自由泳式的思考”,这提供了一种可能性,让“游泳运动员”可以在纪律约束之外发挥创造力。

——西格弗里德·齐林斯基(媒介考古学代表性学者)

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。