▲ Jacques-André Boiffard

Masque de Carnaval (porté par Pierre Prévert)

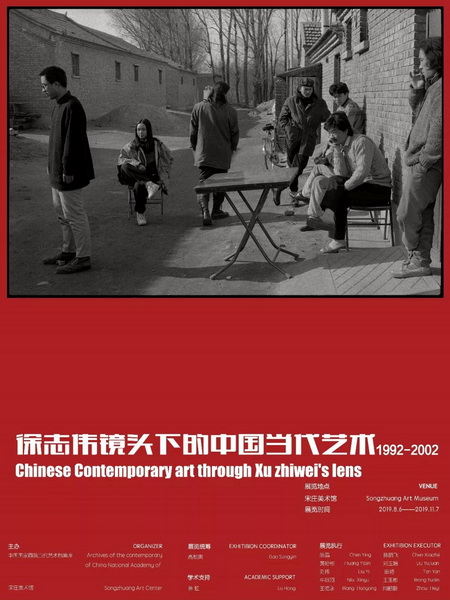

低贱与污秽:“非形式”在蓬皮杜

DOWN AND DIRTY: “L’INFORME” AT THE CENTRE GEORGES POMPIDOU

主持人:Lauren Sedofsky

访谈嘉宾:Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois

翻译:Nowhereman

文章来源:Artforum

【文中图片均来自蓬皮杜1996年由本访谈两位策展人策划的《非形式:使用说明》展览】

导读

《非形式:使用说明》作为蓬皮杜艺术中心1996年的夏季展览是对巴塔耶在《档案》中提出的“非形式”(概念)的应用,也是两位策展人对自己艺术野心的实验。我们在这里要注意到的是,两位策展人使用不可使用的巴塔耶(“不可能的档案”),针对格林伯格的形式主义美学作出的以展代评(准确说是批判),从而整理了更多《档案》中没有收录和讨论的艺术作品,以此作为重写现代艺术的堡垒。同时,我们也要注意到迪迪-于贝尔曼随后在《非形式的相似》一书中揉和爱森斯坦的蒙太奇概念和巴塔耶在《档案》中的图像-文本实验而对两位策展人作出的尖锐批判:非形式是辩证地生产出症状,还是对形式主义美学的抽象否定?

成家桢

复旦大学-巴黎高师联合培养哲学博士生

为本世纪的艺术制定新分类法(尤其是一个不守规矩的分类法)的可能性随身携带着一种强烈的指控和一种真正的刺激。当它承诺将一个占主导地位的、似乎不容置疑的预设推到一边,并将其被压抑的反面完全呈现出来时,它就具有双重吸引力:不仅仅是作为一种理论假设,而是作为几十年来未被发现的历史现实。在所有反对现代主义崇高理想的艺术史叛乱中,很少有像蓬皮杜艺术中心1996年夏季展览 “L'Informe: mode d'emploi”(非形式:使用说明)这样激进或深远的扭转局面的野心。展览以乔治·巴塔耶(Georges Bataille)对“非形式”的神秘假设为范本——“非形式”是一个不允许有任何定义的术语,它藐视定义本身,甚至从本质上否认事物有“定义”——,它颠覆了艺术假定的必要条件,即形式的制造,并转向一种以形式的破坏为前提的艺术。约200件证据必须以一种避免诸如风格、时期、作品和主题等惯常策展原则的方式摆出来,而这仅仅是非形式的扰乱分类之力量的副产品。展览反而是通过非形式的“使用说明”运转的,它是一套易懂的和临时性的“操作”,用以对现代主义的戒律和形式本身实施暴力。

该展览的联合策展人是哥伦比亚大学艺术史教授罗萨林·克劳斯(Rosalind Krauss)和哈佛大学现代艺术教授伊夫-阿兰·布瓦(Yve-Alain Bois)。尽管他们的资历是学术性的,但从他们多年的工作中可以看出,他们对艺术实践中非形式的发掘则绝对不是纯学术的。从《现代雕塑中的过渡》(Passages in Modern Sculpture )到《视觉无意识》(The Optical Unconscious),从60年代和70年代对《艺术论坛》(Artforum)的贡献到《十月》(October)的创立和管理,克劳斯对克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)的形式主义路线的否定使她能够观察到当代艺术的演变,并以达尔文式的精确和智慧来捕捉它、标记它。她在与当代生产的相互关系中重新解读现代主义(特别是通过“摄影”的范式)的做法,使她成为当代艺术批评的主要力量。背负着后结构主义/十月派的欧洲知识分子包袱的布瓦,与抽象派的严肃地盘有着更密切的联系:构造主义(Constructivism)、蒙德里安(Mondrian)、巴内特·纽曼(Barnett Newman)。然而,在他的《作为模型的绘画》(Painting as Model)中所表达的观点(即绘画能够诱导思考),无疑解释了他遇到卢西奥·丰塔纳(Lucio Fontana)的表现主义时,或者他从抽象主义过渡到非构图(non-composition)问题时所具有的适应力。克劳斯和布瓦都表示,巴塔耶的“非形式”概念最早出现在他们的作品中,是因为其启发式的好处。随着 “非形式:使用说明”的出现,它现在指定了一个语料库,以及一个阅读它的网格。

LAUREN SEDOFSKY

▲ Gordon Matta-Clark

Détail End

【主持人Lauren Sedofsky简写为LS,克劳斯简写为RK,布瓦简写为Y-AB——译注】

LS:你选择了“非形式”作为展览的标题。这个词是无法翻译的,无法定义的,不透明的。这是一种挑衅的形式吗?

Y-AB:在某种程度上是的。这个词是无法翻译的,但你可以找到近似的说法:无形式的或无形(formless or formlessness)。但它不是一个概念。事实上,它是一个反概念(anticoncept)。如果你把它定义为一个概念,那么它将是一个破坏概念的概念,它剥夺概念的边界,剥夺它们阐述世界的能力。它是挑衅性的,因为我们想破坏一些范畴,而我们认识到“非形式”有能力来完成这项工作。

RK:非形式是一个历史标识,就像你在谈论米开朗基罗时使用terribilità一样。某些外来词可以插入艺术史或思想史的片段。这是个人自由。我们不仅想把“非形式”插入20世纪法国哲学思想的某个位置,而且还想把展览标记为始于20年代的事物。这是一个历史性的展览,涵盖了与高现代主义(High Modernism)大致同步的时间,并被认为是高现代主义的替代方案——不是最近流行的替代方案,如图像学和内容,或叙事性,而是另一个非常强大且丰富的替代方案,它具有无穷无尽的变形。在20年代,是马塞尔·杜尚的旋转浮雕,毕加索的垃圾拼贴画,让·阿尔普(Jean Arp)的撕纸,贾科梅蒂的水平雕塑(horizontal sculpture);在60年代,是赛·通布利(Cy Twombly)的涂鸦,罗伯特·莫里斯的回丝(threadwaste),沃霍尔的鞋子画。这个“非形式”不是关于一种形式或风格,而是关于这种多变的品质的。我们想把所有这些塞进一个有其特定概念重量的词——这是巴塔耶的词——,并赋予展览以某种历史陈述。

LS:你在瓦解分类方面做出了雄心勃勃的努力,它发挥了巴塔耶的反谋划(antiproject)的威望。对他的“反谋划”做一个简单的描述会很有用。

Y-AB:在20年代末,巴塔耶正在定义他的“哲学”,既反对超现实主义(他认为超现实主义是一种伪装的观念论),也反对一般的西方形而上学。苏格拉底反对任何不能在相(eidos)或概念的意义上有一个形式的东西,这一点被插入了超现实主义对奇迹的近乎宗教的解释中。在巴塔耶自己称之为“无神学”或“粪便学”的计划中,非形式是类似于第一原则的东西,它定义了被排除在西方形而上学之外的东西。非形式被理解为即将消解范畴的东西。

LS:还有一个方面是巴塔耶作品的未完成特质。

Y-AB:这也是它的一部分。巴塔耶一生都在思考反谋划:如何消解人,消解乌托邦、人道主义、理性主义、系统。解除系统的方法之一是不制造系统。所以他的作品都没有完成。他是一个不断破坏可能性的人......

LS:......封闭的可能性?

Y-AB:是的。即使是《档案》(Documents)这本雄心勃勃且论及了非形式的杂志——由巴塔耶在1929-30年的两年时间里编辑出版的杂志——也在某种程度上被计划为是未完成的。

RK:未完成不仅仅是因为赞助人乔治·韦登斯坦(Georges Wildenstein)对它感到厌烦,或觉得它太离谱,而是因为巴塔耶已经达到了这一可能性的极限:艺术提出他认为必要的那种批评。他在《档案》上发表的最后一篇文章《现代精神与移置游戏》(L'Esprit modern et le jeu des transpositions)是对《档案》的告别,是说他将不得不转到另一个抗议的领域。

Y-AB:而且这是在他知道《档案》将被停刊之前写的。所以它是一个告别,在杂志结束前就编排好了结论。

LS:你的展览有两个攻击的方向:高现代主义的公认原则,以及对艺术作为主题学的构想。你是如何决定在一个展览中表明这两种攻击的?

Y-AB:多年来,我一直反对对现代艺术的图像学解读。我一直对传统艺术史否认抽象的存在感到震惊。我们必须不断地反对这种荒谬的将作品折回到它的参照物上的做法。我们的立场基本上是一个后结构主义的立场。同样重要的是要注意到,近年来,特别是在美国,非形式已经被转变成一个关于“卑劣”(abjection)的主题学。我们认为迫切需要将非形式的操作从这种主题解读中剥离出来。因为那是对巴塔耶的计划的完全误解。

LS: 作为你的计划,你建立了高现代主义的四个原则:垂直(the vertical)、视觉(the visual)、瞬时(the instantaneous)、被升华物(the sublimated),并用四种非形式操作来对抗它们:水平性(horizontality)、低唯物主义(base materialism)、冲动(pulse)和熵(entropy)。在巴塔耶的语境中,这四条原则似乎有点儿不合适。

RK:我们想用操作来对抗主题化的问题,这是一种建立关系和经验单位的方式,但它不是主题性的,而是别的东西。我们想出了这四个操作。如果我们想出五个或三个与巴塔耶的计划相关的操作,那么我们也许会想出三个或五个现代主义原则来与之对应。我们动用每个操作来反对现代主义的戒律。

Y-AB:水平性反对垂直性。低唯物主义反对高现代主义种对物质的消除。冲动反对对时间性的排斥。熵反对结构。

LS:鉴于这种“解构主义”的倾向,你是否认为非形式是被艺术史压抑的东西?毕竟,我们已经能接触到这些艺术作品了。

▲ Man Ray

Trompe l'oeuf

RK:我们不是说作品被压抑了。艺术史中有各种理解无形式的方式,但这些方式总是在与主题的关系中恢复它们。其中之一是表现主义:它基本上是作为人类主体及其各种心理状态的某种版本而得到重新恢复。另一个典型的问题是艺术史没有处理某个艺术家作品中触及非形式的那些方面。当我开始思考杜尚的旋转浮雕(rotoreliefs)与非形式的关系时,让我吃惊的是,在关于杜尚的大量文献中,浮雕是没有被讨论的作品。艺术史中没有任何框架来讨论它们。

Y-AB:或者毕加索的超现实主义的沙子浮雕(sand relief),或者他的带根的植物(巴塔耶在Brassaï的摄影作品那里看到的)。克莱门特·格林伯格没有谈及波洛克在地板上作画的事实,这不是偶然的。哈罗德·罗森伯格(Harold Rosenberg)谈到了行动的竞技场(arena for action),但他没有考虑到地板。我们不得不等待像罗伯特·莫里斯或安迪·沃霍尔这样的艺术家来真正思考它作为塑造波洛克作品的一个决定因素。

RK:对高现代主义的艺术史理解有大量的盲点。我们觉得我们正在填补它们。

LS。你会说你不仅创造了一个新的框架来阅读艺术作品,同时也创造了一个新的语料库?

Y-AB:这是一个横向的语料库,它允许那些被系统所隐藏的东西突然出现。

LS: 反过来说,这种新的阅读和新的语料库对既有作品有什么影响呢?把一件波洛克的作品放在克莱斯·奥尔登堡(Claes Oldenburg)的煎蛋旁边,你会得到什么?

Y-AB:你让人们去看波洛克作品中的小钥匙和烟头。这不是一个重大的成就,但它让人们更接近艺术。

LS:煎蛋如何使垃圾得到突出?

Y-AB:因为煎蛋在锅里是平的。另外,我们把奥尔登堡的煎蛋从墙上挂到地上。让地心引力和颜料的质量拥有最后的发言权,或者切断艺术家的画笔和他的手或“内心”之间的联系——所有这些都来自波洛克在地板上工作的事实。波洛克作品的这个方面解放了绘画实践的许多方面。

RK:艺术家之间有某种共鸣,形成了一个系统,通过这个系统,艺术家们可以相互解释——不仅仅是艺术史家在做解释,或者批评家在建立范畴,也不是只有艺术家才能和另一个艺术家,或同一运动的某部分同时代。有一种历史是由一位艺术家阅读另一位艺术家的作品,并对其进行一种活生生的评论而形成的。我们想建立一条共鸣链,比如说,有波洛克,然后是沃霍尔对波洛克的解释,然后是爱德华·鲁沙(Edward Ruscha)的。这个运动(解释性的飞跃)并不是简单的水平性和图形线的问题,而是图形线现在被理解为书写、语言,以及这个朝向水平的运动对符号抵御重力的可能性所可能产生的影响。然后,我们让辛迪·舍曼(Cindy Sherman)或迈克·凯利(Mike Kelly)屈服于重力。我们看到了一系列的回应,并且感觉到一些新的范畴正在出现,这是这些艺术家都意识到的事情。

Y-AB:这是对一个领域的重新构造。杜尚的《三个标准停顿》(Trois Stoppages étalon)肯定与波洛克有共同之处。但这在以前是一种不可能的解释。

▲ Jackson Pollock

Painting (Silver over Black, White, Yellow and Red)

LS:但你不打算在地板上展示波洛克的作品。

Y-AB:不,我们不会想这样做;他把它们作为画框,并把它们放在墙上。

RK:但我们会把沃霍尔的《舞蹈图解》(Dance Diagram)放在地板上,因为他就是以这种方式展示这件作品的。

LS: 你的重构工作在多大程度上可以延伸到那些体现了高现代主义的公认戒律的作品上?请以罗斯科(Rothko)为例。

Y-AB:嗯,我碰巧喜欢罗斯科,但我无法想象他也进到这一话语之中。罗斯科会被当作一位反面人物。

RK:这不是要做一个适用于一切的新解读。

Z-AB:事实上,它是反对这种总体化的。

LS:我知道这个展览是针对这种总体化的效果而策划的。但是,由于高现代主义的狭隘视野现在被大规模地应用于一切,很难想象你的四个操作能打开新的解释的可能性。

RK:好吧,我会告诉你一些事情,它让我们感到少许放松。它确实扰乱了我们的思维,你开始看到你并不期望看到的东西。当布瓦在策展和关于蒙德里安的发展历程的目录文本时,他看到无形式在蒙德里安作品中是非常重要的,这把他从学术性的阅读中拯救了出来。你必须到达那里才能理解蒙德里安的大胆。无形式起到了很大的作用。

LS:你已经表示,这些操作可以被扩展,而这场展览也将展示它们的灵活性。你为什么选择 “操作”(operation)这个概念,它听起来隐约有些数学的意味?【在数学中,operation意为“运算”——译注】

Y-AB:这是一个古老的结构主义概念。

LS:但是一个从数学中借来的概念会使结构主义听起来具有科学性——这个概念性的约束对巴塔耶来说是个大忌。

RK:但巴塔耶在谈到马奈的《奥林匹亚》时也使用了“操作”这个词。他让“非形式”避免被当作范畴、概念、意义或主题的方法乃是说:我们不定义这个词,我们给它一个工作来做。对《档案》的作者们来说,这种有活要干的事物之观念与民族志有很强的联系。所谓的原始物品是一种恋物癖,因此是表演性的。它通过参与仪式的表演而完全摆脱了物的身份。这似乎是对西方形而上学的一种有力的替代,在西方形而上学中,概念和物体是媾和的、稳定化的。巴塔耶想要攻击的正是这种稳定性。某种类型的艺术的表演性(加上巴塔耶的定义)对我们来说是一个非常诱人的例子。

LS: 在你的计划中,激进的地方在于从长期以来作为形式制造者的艺术概念转换到作为形式、世界、宇宙之解体的艺术概念......

Y-AB: 还有组织它的理性思维的解体。

RK:这是我们的论点,某些艺术家做到了。声称我们在做这个,那是自命不凡。我们只是试图尊重和找回那些有激进想法的艺术家的计划,以便消解形式。

▲ Jacques-André Boiffard

Gros orteil

LS: 你为什么要从水平性开始?

RK:这是一个理解形式领域的非常有效的方法。格式塔心理学家的立场是,形式是垂直的——这是非常巴塔耶式的想法——,即人类物种的延伸(该物种已经摆脱了它的前腿和后腿,变得直立,从而脱离了地面,进入了与周围空间的关系,一种距离的关系)。距离涉及到视觉对象的星丛,一个与身体的垂直度相一致的领域,它位于与视觉平面平行的平面之中。从操作上讲,如果你把物体平放在水平面上,你就把它从视觉和形式的条件领域移到了攻击形式概念的领域之中。

从垂直到水平的运动在艺术中是一个声势浩大的声明。你真的违背了整个传统。当威廉·鲁宾(William Rubin)——少数支持超现实主义的现代主义艺术史家之一——说超现实主义对现代主义雕塑的形式历史没有任何贡献时,我感到很震惊。然而,贾科梅蒂却决定做这样一种雕塑:除了水平性之外没有任何东西,只有底座,这是一个形式上的激进突破,它直到最近才得到解决。

LS:对格式塔心理学的参考对于巴塔耶论述“非形式”的时期来说是合适的,但我们现在对观看这一生理行为的了解与笛卡尔的坐标轴是不一致的。

RK:几个世纪以来,对艺术的感知和艺术创作都是按照这些笛卡尔的坐标系来组织的。无论这是否是视觉的真正运作方式。你看起来完全......

LS:请继续说完。

RK:什么,你看起来怎样?(笑)有了无重力的经验(网络空间或太空旅行),我们也许能够想象性地投射一个世界,在这个世界里,笛卡尔的坐标并不是决定性的。但直到过去五年左右,情况并不是这样的。所以我们不是某种站在一堆老式格式塔心理学立场上的学者。无论是否有另一种关于感知如何运作的概念,对这种过时的关于坐标是什么的概念的坚持,直到今天都是犹犹豫豫的。

LS:克劳斯,在你的展览目录文章中,你专注于你所看到的辛迪·舍曼的作品中的水平性方面。既然它是展览的关键,那她对水平性的使用为何足以暗示低贱(the low)?

RK:她把她的作品与整个媒体文化联系起来,这个媒体文化用垂直的形象来玩自己的游戏,这个完美的、武装的、闪亮的、菲勒斯式的对身体的迷信。就其目标是时尚和宣传机器而言,将身体拉出垂直轴是对“形象”的一种攻击。这是拉低(lower)这些形式的尝试。这答案令人满意吗?我可能永远不会让你满意。(笑)

LS:在这一点上,你可能永远不会让我满意。(笑)在我看来,达到巴塔耶所谓的低贱感是不够的。

RK:无论如何,要达到巴塔耶意义上的低贱对艺术来说几乎是不可能的。(笑)

LS:为了获得对低的把握,你能说清楚非形式的第二个操作低唯物主义吗?我应该强调,这是唯一直接来自巴塔耶的操作;其他三个则是你推断出来的。

Y-AB:巴塔耶试图以这样一种方式定义物质,即它不会成为辩证法或物质应该是什么的存在论的一部分。他把物质作为拒绝形而上学体系的东西。

LS:对他来说,所有的唯物主义在传统上都是观念论的体系。

Y-AB:他多次谈到了这个问题。低唯物主义是一种拉低观念论或形而上学体系的操作。

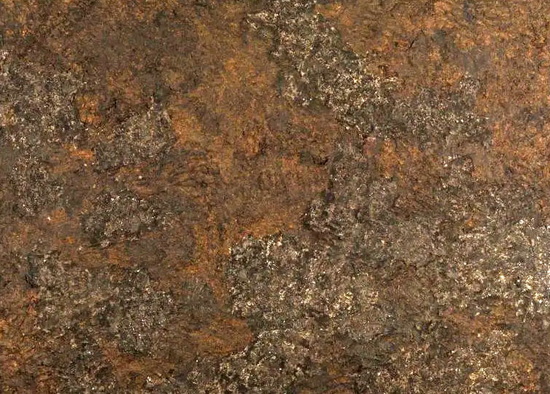

▲ Jean Dubuffet

Messe de terre

LS:这使巴塔耶转向了他所谓的“具体事物的顽固事实”,即真正的在场。

Y-AB:他想防止任何东西被当作其他东西的符号:被转述或破译成其他东西。物质作为不可还原的东西。我在研究丰塔纳的时候,偶然发现了巴塔耶关于低唯物主义这个非概念(nonconcept)的启发式力量。大多数展览都把丰塔纳展示为一个无聊的艺术家,【在画布上】无休止地制造他的裂缝。但这只是他作品的一部分,而且不是其最有趣的部分。低唯物主义阐明了丰塔纳雕塑作品中所具有的坦诚的粪便学和媚俗(kitsch)概念(或者说是垃圾文化)之间的关系。

LS:你已经写过,没有什么比排泄物离巴塔耶更远的了,现在你又提供了低唯物主义作为排泄物的例子。

Y-AB:没有什么比排泄物的存在论化和主题化离巴塔耶更远的了。对他来说,排泄物是功能性的。巴塔耶本来就对粪便不感兴趣。他在观念论式的唯物主义中所攻击的是对束缚物质之物的发明,是对物质应该是什么的假设。排泄物不是屎,而是被排除在外的东西。我们的展览中有很多曼佐尼一样的人,但我们省去了Merda d'artista(艺术家之屎)这件作品,因为我们担心它会混淆操作和主题。【《艺术家之屎》是意大利艺术家曼佐尼于1961年创作的作品——译注】

LS:我的印象是,当排泄物构成一个不可能的impasto(面团),也就是艺术品的物质实质时,你就会接受它。

Y-AB:语境很重要。例如,我们在吉恩·福特里耶(Jean Fautrier)那里强调的,与其说是印象派,不如说是它的媚俗性。在粉彩的叠加和凹陷之间有一个完全的分裂。福特里耶把他所谓的高表现主义的照片做得像你可以在西尔斯(Sears)买到的大量生产的画作一样。然而,我们确实在丰塔纳和劳森伯格的《脏画》(Dirt Painting)中强调了这个问题。劳森伯格的画真正体现了三种操作:很明显有低唯物主义;水平性,因为它在地板上;熵,因为它发霉了,并会最终腐败。它所没有的是冲动的操作。(笑)

LS:但难道不能说,像曼佐尼的《艺术家之屎》一样,劳森伯格的《脏画》是字面意义上的,而非操作的?这似乎是你反对主题化的关键所在。

RK:我们喜欢它,而且我们愿意有一个字面意义上符合的作品。就像水平性在一个结构中是功能性的,并与垂直性相对立一样,低唯物主义在一个结构中是可操作的,在它与物质的 “应然”的对立中发挥作用。低唯物主义是物质裂变为两个东西。在弗洛伊德的器官双重功能模式中,一切都在高低对立的结构中进行。物质被卷入了无法合二为一,无法凝聚于自身的单一状态的情况中,因为它在无休止地裂变。

这种品质使丰塔纳的立方体成了低唯物主义的象征。它是陷入低状态的几何学。它既有凝聚力,又没有凝聚力。我同意你的观点,劳森伯格的《脏画》并没有买物质的高低二元性的账。更相关的例子是他的“黑画”(black paintings),它们把高形式主义变成了低唯物主义,并由此产生了单色画的高观念的粪便学版本。

▲ Hans Bellmer

La poupée

LS:始终保持一个审美对象。这难道不构成一个问题吗?

Y-AB:当然。

RK:这就是最终的问题。

LS: 鉴于低唯物主义的操作涉及到对具体物的审视,我想知道你们为什么没有处理装置艺术及其关于世界的碎片。

RK:我们没有想到这个推断。现在你提出来了,我认为这将是一个非常有趣的事情。

LS:巴塔耶的恋物癖概念对低唯物主义的阐述方式至关重要,尽管物质是特异性的(因为他用物质来指代不可替代的、不可复制的物体)。在巴塔耶的短篇小说《爱德华但夫人》的开篇,我们可以找到一个“没有经过移置”的恋物癖的绝佳例子:“她张开双X,扒开X唇,并说:看......”【此处为规避审查作如此处理——译注】 在视觉艺术中,有什么可以与这种直接性相媲美的吗?你提供的恋物癖的例子是丰塔纳的立方体和烧焦的塑料。

Y-AB:嗯,(笑)至少烧焦的塑料是一个物体,它确实让你在第一次看到它时感到颤抖。我们正在处理对艺术作品的限制。没有移置的恋物癖是一个理论上的立场。从一开始,我们就被问到:你怎么能制定无形的东西,你怎么能写一个非-概念?你会把它概念化的。好吧,那又怎样?它是有用的。

LS:如果我们同意艺术从定义上来说是移置的,那人们能在展览中察觉到这种理论立场吗?这毕竟是巴塔耶关于艺术的立场。

RK:等等,我反对。你所建立的是移置(作为中介)与非中介的经验之间的对立。对艺术作品这样的物体的非中介化体验,只有在该作品的表演性以爱德华但夫人说话的方式展现出来时才是可能的:看,或行动,或做。仪式性的物品和宣传品就是艺术作品具有表演性的例子。艺术作品只存在于一个中介的世界里,这一想法从来都没有被检查的需要。

Y-AB:巴塔耶本人对艺术是否有可能成为中介以外的东西表示怀疑。

RK:我们的立场不一定是巴塔耶的。当我们乐意的时候,我们才和巴塔耶保持一致。虽然巴塔耶放弃了艺术,但艺术家并没有。1930年,当巴塔耶停止《档案》的工作时,艺术并没有走到尽头。艺术家们还在提出我们想要处理,但却无权去做的计划。“非形式”不是一个关于巴塔耶和艺术的展览。它不是一个关于巴塔耶的展览。这个展览是一种赌注。这个赌注在于让巴塔耶式的解释变得可见的可能性。一个概念——不管你想叫它什么——我们通过这个结构来重新解释它,以便让它成为可以被艺术思考的东西。我们对作为艺术评论家的巴塔耶或巴塔耶的艺术品味并不特别感兴趣。

Y-AB:巴塔耶给了我们“非形式”的概念(或者说非概念)。这帮助我们阐明了许多我们无法做到的事情。而且,事实上,对克劳斯和我来说,这种启示是通过我们的工作来实现的。

LS:色情是巴塔耶的领域之一。冲动的操作是如何被模拟为对形式的僭越的?

RK:和低唯物主义是关于物质的可裂变性(任何定义的可分割性,及其不稳定性)一样,冲动是另一种形式的不稳定:一个具有时间维度的不稳定性。在关于冲动的经验中,形式被卷入了一个颠沛流离的过程,一种对欲望的追踪。杜尚的浮雕追踪了任何继续成为自身的形式的不稳定性,而欲望以某种方式穿过这些渠道,无休止地寻找另一个对象。欲望映射到了形式在时间性中的解体之上。

LS:布瓦,你把杜尚的浮雕描述为视觉交媾(visual coitus)。

Y-AB:这太普通了......

▲ Marcel Duchamp

Feuille de vigne femelle

RK:这几乎是对浮雕的标准解读。但是没有人问:关键是什么?形式需要排除时间性。电影是一种时间性的艺术;你有运动。但在任何一个时刻,在大多数电影中,你有一个稳定的图像。早期电影中的闪烁效应破坏了这种稳定性。图像在任何特定的当下时刻都不一致。杜尚将这种闪烁转变成一种螺旋式的冲动,转变成另一种更性欲化的悸动。他把它从眼睛转译到另一个器官上。

LS:同在展览中的贾科梅蒂的《悬挂的球》(Suspended Ball)呢?

RK:色情的特质是一种爱抚,它在这一想法中自我组织起来:想象球在楔子上摆动。但这种爱抚完全扰乱了两种形式的同一性。再一次,运动的观念与视觉对象的去存在论化结合在了一起。这确实是节拍(beat)似乎要做的事。一旦你引入实际的性(sex),那就是对它的字面化。它使人很容易错过作品中操作的特质,并忽略了形式或更大的艺术项目的关键所在。它化解了冲动作为具有需多可能性的操作所具有的爆炸性和破坏性的品质。

Y-AB:这就像你站在罗伯特·莫里斯的《新娘脚注》(Footnote to the Bride)前一样。你看着一些东西,但你实际上无法完全看到发生了什么。它是非常缓慢的。突然间,这个东西移动到你看到的地方,一刹那你有了这样的想法:一个乳房。你感觉完全被吓呆了。

▲ Alberto Giacometti

Objet désagréable

LS。第四个操作是熵。严格地说,它是测量一个封闭系统中不断增加的无序性的单位。你不是在很宽泛的意义上使用这个词的吗?

Y-AB:是的,但自19世纪以来,它一直被这样使用着。这是每一个系统逐渐解体的过程,它向我们暗示了形式的逐渐衰弱。当热力学发现熵增定律时,让所有人都感到震惊的是它的宇宙论后果;它意味着太阳最终会变冷。熵是能量的逐渐减少。巴塔耶对耗费的看法可能看起来是逆熵的:太阳产生了太多的能量,过剩的能量必须被花费掉。但巴塔耶的耗费变成了浪费,它们是污垢和灰尘对世界的侵袭。我们被许多艺术家对熵的兴趣所引导。罗伯特·史密森(Robert Smithson)对这个词的使用在我们的阅读中是决定性的。我们能够回到像让·阿尔普(Jean Arp)的《被撕掉的纸》(Papiers déchirés)和杜尚的《灰尘滋长》(Elevage de Poussière )的作品。这不是一个在《档案》中得到阐述的概念,虽然杂志中确实发表了一篇科学家的文章......

LS:是的,汉斯·莱申巴赫(Hans Reichenbach)写了一篇文章,指出熵只是统计学上的东西,对巴塔耶来说,这个问题就这样结束了。

RK:我反对你的反对意见。你对一切太照本宣科了。我知道你是想激怒我们。(笑)通过这次展览,我们试图构建一个话语空间,使用一篇奠基性的文本。但是那个文本引起了很多共鸣,甚至有些是其作者巴塔耶无法预见的。

LS:同意。尽管如此,读到这些还是有些令人困惑的:让·杜布菲(Jean Dubuffets)说在高温下融化是熵(这是可以想象的),但布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman)的关于间隙空间的雕塑因为冷却效果也是如此。

RK:为什么它们不能都是熵?

LS: 因为从空的空间到固体的变化,虽然你解释为 “冷却”,但它会产生一个低熵的状态。这将使瑙曼这样的人成为艺术的爱因斯坦式凝结物。

Y-AB:不,熵是由卡诺(Sadi Carnot)定义的:结构逐渐转变为无差别状态,能量减少到零。这就是我们使用它的方式。

RK:我们不明白为什么杜布菲的作品无法融化为无差别状态,或者为什么瑙曼的作品不能堵塞所有的空间间隙,从而以这种方式产生无差别状态。

LS:关于无差别状态,你对高现代主义的不满之一是,它的升华和扬弃驱逐了身体。然而,史密森的“对映异构房间”中的镜面反射触发了非形式......

RK:......也驱逐了身体。有了熵,我们就可以区分非形式和高现代主义对人物/地面的区分的抹杀。区分高现代主义对身体的抹杀和史密森的“对映异构房间”中自我位置的丧失是非常重要的。当你在谈论形式和无形式的细枝末节时,你所接近的乃是:艺术是如何制造出来的,它是如何意指的,某些话语结构是如何让相似的效果指向其他东西的。

▲ Yves Tanguy, Autre(s) collaborateur(s)

Cadavre exquis

LS:作为低唯物主义的一个子操作,媚俗是如何潜入展览的?

Y-AB:阿多诺声称,媚俗是废品的生产,是文化的垃圾副产品,因此是每个艺术作品中的“毒药”,必须被驱逐。

LS:你已经承认,为了识别媚俗,你需要距离,并知道媚俗在何者的反衬下才能被认识。因此,你明确表示,媚俗是辩证的。

Y-AB:我们所考虑的艺术类型是试图摆脱这种辩证式媚俗的条件。

LS:我们会看到艺术是否成功。就目前而言,我很想问,是否所有的操作都不是辩证的。

Y-AB:我认为它们不是辩证的。双重性和辩证性是不一样的。辩证法假定有正题、反题和综合。我们使用的是标准定义。

LS:所以你们寻求未经中介的媚俗。

Y-AB:嗯,这很复杂。有一些艺术家试图摆脱这种辩证的条件。丰塔纳甚至在他知道它的存在之前就产生了媚俗。他的父亲在布宜诺斯艾利斯制造工业坟墓雕塑。福特里耶制作《源初多重性》(Original Multiples)并不是出于对高文化(high culture)的蔑视,也不是作为智识计划的一部分。他想让大众都能欣赏到杰作。

LS:去年,乔治·迪迪-于贝尔曼出版了《非形式的相似》(La Ressemblance informe),对短命的杂志《档案》进行了仔细的解读。通过文本和图像的交叉,他提出了一个非常不同的对非形式的理解:不相干的图像之间的碰撞产生了一种不可预见的相似性,改变了它们的意义,这就是蒙太奇。他将其与爱森斯坦联系起来。你有什么反对意见吗?

Y-AB:他试图把巴塔耶变成一个辩证法学家,而巴塔耶的原创性在于他努力摆脱辩证法。巴塔耶是一个二元论者:他有两个术语,而不是三个。辩证法这个词在《档案》中出现过一次,当时,爱森斯坦在索邦大学的一次讲座给巴塔耶留下了深刻的印象,爱森斯坦被要求在杂志中发表一组电影剧照。迪迪-于贝尔曼把这变成了巴塔耶是辩证法专家的证据。

RK:事关神奇的词语。他没有一个理论;他说的东西我觉得不连贯。我不知道“非形的相似”应该是什么意思。

LS:伊夫-阿兰,你已经指出迪迪-于贝尔曼的解读并不完全荒谬;它相当接近巴塔耶在将“非形式”应用于艺术时的做法。

Y-AB:是的,但巴塔耶对艺术有一个非常传统的、具象的概念。迪迪-于贝尔曼自己也在走巴塔耶的路线。太糟糕了。这没有用。

▲ Raoul Ubac

La Nébuleuse

LS:所以他可能是正确的,关于巴塔耶的“非形式”。

Y-AB:不,我认为他错了,因为他把非形式读成了一个主题。这可能是巴塔耶自己思考艺术时的做法,在这个意义上,迪迪-于贝尔曼可能更接近他的品味。但谁在乎呢?这就像如果你去窃取了弗洛伊德的文本,并想论证弗洛伊德只对古董艺术感兴趣一样。这有什么关系呢?

LS:罗萨林,在你为汉斯·贝尔默(Hans Bellmer)所做的展览目录中,你把阿兰·麦克伦(Allan McCollum)的《恐龙足印》(Dinosaur Footprint)认定为“绝对的特殊”、“完全偶然的这个”,这似乎是迪迪-于贝尔曼所说的“症状”的意思,这个词在他的否定辩证法中短路了“再调和”。

RK:我希望他能这样说。

LS:我会这么说。你的意思是?

RK:它提出了一个单一的“这个”(this)以反对概念,反对从某物的抵抗性事实中概括出来的系统。但我发现很难把症状作为某种单一的“这个”来谈论,只要症状是一个对系统的部分替代就可以了。

LS:我们能不能试着总结一下“非形式”和艺术界目前所说的“卑贱”之间的最终区别?

RK:这个展览的整个努力,正如你在问题中指出的,也正如我们在回答中指出的,是对所谓的“卑贱”所进行的结构主义式重读。巴塔耶认为,任何结构都会产生过剩或浪费。他感兴趣的是废物对系统的影响,而不是废物(如粪便或精子)的事实。这个系统在高和低两端都产生了异质性的东西。上帝和无产阶级都是废物的例子。Lumpen(流氓)中的lump应该是狗屎的婴儿语,这说法对巴塔耶来说是可接受的,但不是必要的。当迈克·凯利(Mike Kelly)将lumpen中的lump理论化时,他表达了对这种结构的政治化观点。对我来说,将这一结构字面化或平庸化为可主题化的东西是一种嘲弄。过度(Excess)是作为操作的卑贱,因此是作为非形式而不是实质或主题。

LS:最后一个问题。虽然有了这些跨大洋的理论化工作,你为什么要在巴黎做这个展览?

RK:他们是唯一愿意邀请我们的人。

LS:那是真的吗?

Y-AB:这是真的。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。