1.jpg)

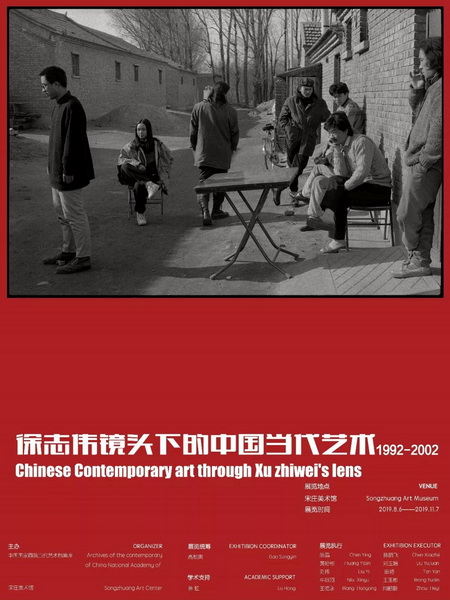

近日,由中央美术学院实验艺术学院院长邱志杰所著的《实验艺术者》《失败者》《无知者》由广西师范大学出版社出版发行。

《实验主义者》是关于实验艺术与实验艺术教育的思考总汇,附300幅彩图。作为中国当代艺术家和艺术教育工作者,邱志杰对作为一种精神取向、工作方法和学科的实验艺术做了全面的理性思考和行动践履。当中关于科技艺术、社会艺术、策展、教学等问题的阐述,跨越文学、哲学、人类学、教育学、社会学之边界,同时批评与解构了长期奉行不悖的艺术唯天才论、唯灵感论。

《失败者》包含邱志杰2003—2016年在中国美院所做的富有穿透力的剧场脚本,考察韩国、印度与中国台湾、西藏、曲阳、景德镇等地所撰写的极具原创力的艺术调研报告,还有书法、素描和艺术市场等深度文论。全书配有约300幅彩插。作者以“失败者”的愿力与勇气给当代艺术提供了开拓性的思考路径和工作方法,具有宽广的世界格局与浓郁的人文情怀。

《无知者》,是邱志杰2003—2015年在中国美术学院跨媒体艺术学院任教期间一系列的教学札记,附有100多幅镜像版画。作者禀持“无知者”的立场,力克偏见,葆有谦卑,倡导“总体艺术论”,探索出一套以社会调查和理论研究为根基的创作、教学和策展计划,就艺术教育的本质、艺术创作能量与规划、课程设计与写作等提出诸多前瞻性的洞见,开拓出全新的艺术格局与文化生态。

跋:仁与义·一个教师的独白

我从2003年开始去中国美院教书,2016年调任央美。其实在我自己还当学生的时候,我就从来没有怀疑过,今后自己会是一个教师。这当然有来自家庭的影响,在很大程度上也和我大学时代推崇的约瑟夫·博伊斯很有关系。更大更直接的影响,则来自我的老师们。在这一点上,我必须说,我是一个极其幸运的人。为什么在我的人生的不同阶段中,不断地遇见一些水平极高又用心极好的老师,这真是不可思议的因缘。中学时代教我书法的恩师郑玉水先生,在我少年时代就在我的心中植入了儒者的基因。在浙江美院,洪再新老师特许我可以不用去上他的美术史的课程,但是每个周末都去他家聊天。是他在我毕业的时候塞给我一本索绪尔的《普通语言学教程》,跟我说,这是皇冠上的明珠。当然还有在北大一句一句地教我读懂了维特根斯坦的陈嘉映老师。还很很多其他师长……我有时候觉得今天我之所以如此用心地教学,实在是为了报答这一路上的恩师们。对我来说好好教书是一种义气。不仅是对信任我们、把自己的未来托付给我们的孩子们和家长们的那种职业道德。更是对我自己的老师们的一种义气。知恩当图报,再没有任何别的方式可以报答他们所给过我的东西了。

也正是这种心情推动着我在策划2017年威尼斯双年展中国馆的时候,在展厅里为四位艺术家做了《师承图》。那是一面墙,从四个参展艺术家延伸开来,他们的老师,和老师的老师组成的一张无边地向外绵延的大网,通向远方,通向很多陌生人。那面墙令一些人不解,因为在威尼斯双年展的历史上,从来没有过这样来做艺术家的介绍或者简历的。但是那面墙也打动了很多人,包括很多外国人。因为即使在西方艺术史上,艺术家也曾经是讲究师承脉络的,传承有序的。把艺术家描述成为石头里蹦出来的,开天辟地的,直接面对上帝的天才,那只是浪漫主义流行以来300年来的事情。这面《师承图》墙,是这四个参展艺术家做的,也是为我自己做的,这是一场情深意重的致敬。所以在中国馆的开幕致辞的时候,我说:此刻,我们所有的老师们的灵魂,他们都在这里看着我们。

▲师承墙 2017年 威尼斯双年展中国馆

我曾经在不少的地方谈过,多年来的教学使我越来越善于整理自己的理论思维。如果不是坚持当老师,我的艺术工作绝不会走到今天这样子。我也谈过如何专门去教自己不懂的东西,让教学、研究和创作完全为一体,从而实现互济和互养。我为此花了不少时间来研究教学方法,我毫不迟疑地相信教育应该成为一种科学。我也毫不怀疑:有善良的愿望而没有真正理性的方法和全面视野的老师,如果不幸又过于勤奋,对学生会是极其危险的。在这本书中的大多数文章里,我一直在强调理性的尤其是批判性的工作方法的重要性。在最后的这篇文章里,我想说“仁”和“义”这两个古老的词,所以这注定会是一篇煽情的文字。

唯仁义者得健康

昨天晚上在一个座谈中,我说我在美术学院教书,其实有四分之三的时间是在当心理医生,只有四分之一的时间在教艺术。这个说法或许略微夸张,但确实,我们当老师的精力多半是在面对早期教育中所造成的心理问题。也或许,和整个社会平均值相比美术学院确实是重灾区。当了这么多年的老师,我越来越意识到什么叫做“不幸的家庭各有各的不幸”。这远远不只是因为现在离婚率高单亲家庭多,或者互联网发达学生沉迷网络造成的心理不健康的现象更多——当然在这方面,为了卖漫画而不惜把一代青年变成御宅族,为二次元文化推波助澜的不良商家,以及今天还在不断推动网红经济的投机者、放弃了批判的知识分子和渎职的公权部门,都将是民族罪人和文明的罪人。

有时候我们也开玩笑地说,现在的年轻人心理问题多,是因为流汗太少,体力劳动太少。每天修修地球搬搬砖头,在操场上跑几圈,其实一粘床都不想洗澡就睡了,哪会失眠哪会抑郁?我们开玩笑说汗水是可以排毒的,事实上,我也经常交代学生要多做流汗的事情。表面上看,那是因为我相信体力劳动和手工劳动中本身蕴含着愈疗的力量。但我想更重要的,是要教给年轻人一种意识,那就是代价。代价意味着很多东西都是要通过劳动才能获得的。

一个学生说,小时候父母亲一吵架,她就会把自己关在卫生间里面拿头撞墙,她因此得出结论说自己有自杀倾向。我回答她说:这不是自杀倾向这是自我保护。你那么小就会想办法宣泄自己的心理压力,这是自我保护的表现,这都是生命在维护自己的质量的一种努力。

今天的这一代中国孩子没有挨饿受冻过,也少有缺钱的。他们把生存当作理所当然之事,正如他们把Wi-Fi当作理所当然。他们忘了自己其实是一些生存斗争者。他们懂得不喝不干净的水,他们懂得在过马路的时候,东张西望小心翼翼避免自己被飞来横祸撞死。他们懂得闻到不好闻的气味捂住鼻子迅速离开。我们呼吸,喝水,进食,我们穿衣服保暖,这种已经成为本能的自我保护动作,不再被他们视为一种为了活下去的进行的斗争。

当安全、食物,拥有温暖的房间,拥有电力和灯光,当所有这些物质甚至精神空间都不需要经过劳动就已经在那里,他们将很难意识到有人为了让他们能够拥有这些付出了什么样的劳动。他们能够安心睡眠,是因为有人通宵不眠。没有为火炉的温暖而砍过柴,他们就会抱怨暖气太热了。没有为夜晚的明亮挥汗如雨地榨过油,他们当然会迷恋荒野上的黑暗可以看见满天繁星。所有这些本来需要通过劳动才能获得需要,以货币进行购买的服务,今天都成了天经地义的基本人权,由社会供给,却都变得理所当然,人们早就忘了感恩。

还在丛林里面为生存的奋斗的原始人,他们每天要从与剑齿虎和猛犸象的搏斗中虎口夺食。他们要找到兽皮包裹自己,躲进山洞里面防止自己被冻死。他们每天想的都是怎么弄到猎物,怎么防止狼群干掉自己,好死不如赖活,他们怎么会想到自杀呢?他们是不可能得抑郁症的。其实这样的生存斗争今天的人们依然在进行。只是经常被忘了。

人们每天早上问自己的那个问题就是哈姆雷特的问题:要活下去还是要放弃。正是在这个意义上,加缪说唯一严肃的问题只有一个,那就是要不要自杀。问这个问题的时刻,我们称之为“存在主义时刻”。实际上每一个时刻都可以是一个存在主义时刻,在这个时候你选择了继续生存下去就是选择了不要当生存的逃兵,选择了去承受生存中所必定出现的种种的困难和挫折,这是勇敢的行为。

自杀者的问题经常出在自我中心。这种自我中心是一种感觉中心主义,而且是“此时此刻感觉中心主义”。它的错误在于不能历史地全局地看问题,因此就会夸大一个本来并非关系到生存的小事情在情感上的影响力,将暂时的困难和一时的感觉提升到存在论的意义上。绝大多数的自杀者是激情自杀,那就是人受控于情感冲动,这不是经过深思熟虑的理性的选择,因此不是一种存在主义的选择。

今天开设在中国大学里的心理治疗室,和流行在整个西方世界的心理治疗理论一样,建立在一种放任和区隔的社会理论之上。这时候,认知的错误被命名为疾病长期化并加以维持,成功地制造了需求,并支撑起一个庞大的心理咨询商业。19世纪末,被现代科学挑战得无地自容的各派宗教纷纷改头换面,完成了心理治疗化的自我改造,摇身一变成为新时代运动的心灵导师。卖免罪符变成了卖心理咨询服务,他们是一定要把健康说成一种通常很难获得的幸运的。他们不肯说的是,伤痛是代价,是成本。生命是要在付出中完成自我实现,实现它的使用价值和存在价值的。找到了充满乐趣的值得投入的事业之后,生命就会产生出热情信念。事业没有完成,你就舍不得去死。事业没有完成,你就会去寻找下一代继续完成这份事业。你就能意识到所有的生命是互相连接的一片网络和一场接力。

被忘掉的那些劳动就和被遗忘了的远方的苦难一样。忘掉这些,心灵已经麻木不仁了。

“仁”是两个人,也就是人际关系。我把它翻译成inter-individuals 。或者叫做“个体间性”。同时,“仁”还有另一个意思,那就是对痛苦的感受力。我们在一个地方呆久了,脚麻掉了,拿针扎在上面都感觉不到疼,那就是不“仁”。一个富人,感觉不到穷人的痛苦,这就是“为富不仁”。“仁”就是对他人的痛苦的感受力。

现代人这么玻璃心,并不是对痛苦过于敏感,其实是对他人的付出毫无知觉。没有高于生命的东西来牵挂,归根到底其实是自恋,用药物来麻痹并不是上上之策。为了健康,人们需要的,甚至都不是心理医生的开导,朋友的安慰和倾听,而是用劳动换来的生存,是对于世界的真实的认识,是理性。要把绝望受伤失败当作理所当然之事,生存是每天和毁灭的力量作斗争的暂时的小小的胜利,暂时维持这个存在,不断地迎接终极的失败。这种认知只有经由游戏体验和艺术经验来反复的经历,才有机会深深地植入人的心灵,成为一种前提。因此,尽管每个人每个家庭的痛苦都是独一无二的,这种痛苦实在没有什么可以炫耀的。自以为是世界上最苦的人,那不过是因为你的无知,比你苦的人大有人在。个人的痛苦唯一有价值的地方,是它唤醒了我们对他人的痛苦的感受力,也就是将心比心的能力。有能力将心比心,有能力感同身受。我们才有能力将暴虐的命运的重压累积成冲破旧世界的岩浆。

“仁”不只是善意还关乎苏醒。而“义”是尺度感,是行为的恰当。《说文》训“义”是“己之威義也”。威仪岀於己、故从我。董子曰。仁者、人也。義者、我也。我是执戈者,这是一个扛着羊拿着仪仗的人。義之本訓謂“礼容各得其宜”。礼容得宜則善矣。此与善同意,故从羊。“义”不是外在的规范的要求,它是心灵所感知到的一种呼唤。作为语义和意义的“义”,则是对这种尺度感的理解力。所以“仁”与“义”密不可分,先有“仁”心感受到世界和他人与自己的关联,使自己礼容各得其宜,从而在心中获得一种尺度感,由内而外地焕发出威仪。一个有威仪的人,怎么可能抑郁和狂躁?

现代医学,不教人去向外找到义所当为、义不容辞、义无反顾之事,不去帮一个人找到应尽的“义务”,只在个体的得失中斤斤计较于遭遇和感受、信号和解读,放任个人去陷于个人,教人做不仁不义之人,这条道路求健康永不可得!它的心灵强健能力,连传统宗教都远远比不上。使徒的救世信念,地藏菩萨大愿,都曾激发起多么强悍的生存力量和生命传奇,让传教者和朝圣者百折不饶,从不抑郁。在我看来,19世纪末传统宗教危机来临时的三位先知弗洛伊德、尼采、马克思的方案中,弗洛伊德最糟糕却最为大行其道。我们今天的大学教育,唯有重新将青年带进社会,带进历史,才有健康可言。唯仁义者得健康。

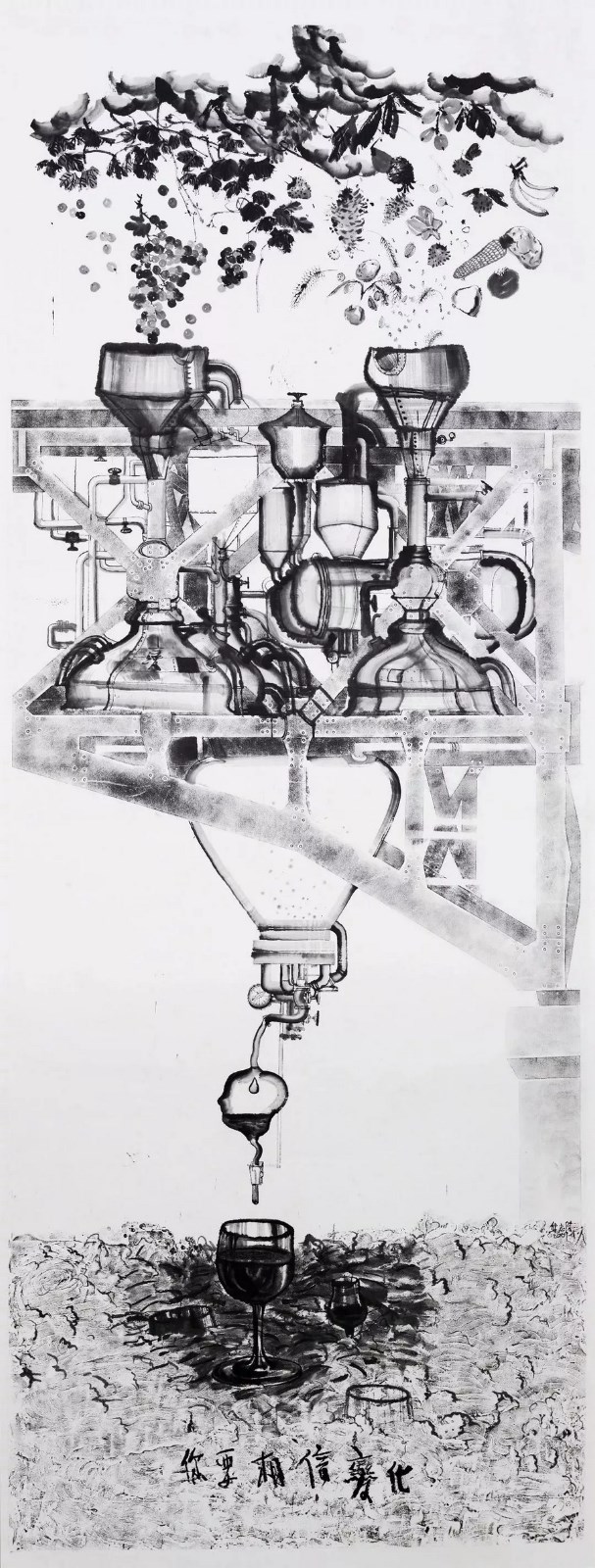

▲《给邱家瓦的三十封信:我用消耗来滋养自己》,纸上水墨,190x510厘米,2009

我用消耗来滋养自己

这些年来,做教师,陪着学生写论文,为了能给别人答疑解惑,我不得不进行简洁有效的理性思考。我的工作越来全面,最终我自己的艺术创作变成了画地图。地图是感受远方的工具。历代以来都有人画奇异的概念地图,他们的作品往往借用了讲故事的模式,而用地图来作为故事的视觉呈现。而我似乎是想在地图上的文字之间制造出一种诗性,去呈现出我们与知识之间的关系的浪漫。正是那些非常遥远的事物构成了我们的牵挂,让我们在这里的生活变得充满希望。不通向远方的“这里”,将是一种囚牢。

今天的人们每天用GPS手机导航,但是越来越成为路痴。我们使用搜索,但是生活越来越碎片化。对工具的依赖伤害了我们内在的认知地图,整体性正在失去。我们应活在同一个天地中。我们该如何利用科技,主动还是被动。用地图搭建关系,用地图来帮助人们超越自我中心。我能设想的普世价值是“仁”,也就是对他人的痛苦的感受力。

我少年时最喜欢的艺术家博伊斯说过一句话“我用消耗来滋养自己”。教书对我来说,就是这样一种消耗的滋养。所有牺牲的都是营养。侵占时间和财力人力等各种资源的事情,一定要就地解决。找到化废为宝,因地制宜,因祸得福的解决办法。让自己各个方面的身份、爱好互相滋养互相利益。在一次次地帮助一个个学生的过程中,无数的付出中,我其实救起了自己。

我想其实人们可以理解这些,但是他们不敢有这种雄心。他们认为已经描绘的世界景观已经足够真实,不需要再主动以个人的方式去亲自描述一番。他们没能采取行动是因为他们习惯于消费现有体制为他们提供的东西。我想这是因为他们对艺术家的使命其实是有误解的。他们认为,艺术家天天在琢磨的是美不美的问题,而不是关于真相和真理。所以,在某种程度上艺术还依然是被当作某种可有可无的装饰,而不是一种生活必须品。

我是一个在中国传统文化中长大起来的人,对中国传统文化有着极其深刻的感情。事实上,大多数迷恋传统的人会对现代社会对科技抱有怀疑态度的,但是我认为这是对传统文化的误解,中国的传统文化,其实是一种理性主义的文化。因为对传统的真正的爱,而不是表面符号和扮相,这让我不能拒绝理性精神与科技。我非常反感一些并不真正懂中国传统文化的人把中国的传统阐释成东方神秘主义、玄学和装神弄鬼。传统中国知识分子是追求真理的,而且是对世界充满好奇心的。他们具有博大的天下情怀,并不是民族主义者的狭隘。如果他们支持一个政权,那是因为他们相信这个政权会实行仁政。他们热爱的是文明和人的尊严本身,而不是某一个政权。他们可以亡国,但不能亡天下。他们都是一些人文主义者,“仁”是中国文化的核心的概念,就是人要超越自我中心去体验到他人的痛苦能够将心比心人的意念,要求人们能够超越自己所处的位置,拥有一种场景意识和全局意识。对他人的意识是“仁”,对历史的历史是“表”,对远方的意识就是“图”。

又由于中国知识分子特有的接力棒精神和儒家本身的教育色彩,我倾注了很多心血在教学上,而十几年的教学工作让我越来越走向理性和全局感,这把我由一个仅仅追求不可思议和异想天开的艺术家,推向了一个追求真理的人。同时,教学逼迫着一个人的知识越来越广博。并且要求我能够以一种理性和高效的方式来组织学习,并且赋予庞杂而零碎的知识以一种明晰的结构感。

我似乎从小就有一种统一哲学艺术科学历史学家与政治上的建功立业的雄心,我不太能接受一种职业化的安分守己的身份。对我来说,所有具体的职业技能都只是通向真理的无数条道路之一,而充分尝试极限,探索边缘的好奇心无穷无尽,应该是拓展人生空间的最重要的牵引力。

我自己还年轻刚刚进入艺术界的时候,刚刚认识到那些著名的艺术家的肤浅,是很震惊的。这让我迅速地对艺术界产生出厌恶和鄙视来,这让我对艺术界充满批判性,而更崇尚理性的知识分子。随后,在大量的具体的国际交往中,我开始产生出对其他国家的人民的痛苦深刻的理解,我渐渐地开始能意识到远处的痛苦和他人的痛苦,也同样是切肤之痛。特别是和中东和以色列艺术家的接触,让我真正产生了国际意识。最后则是这些年我所遭遇的老师们和学生们,让我意识到每一个人都只是知识传递的链条上的一个环节,但他有机会成为方法论的贡献者,人有机会通过独特的贡献去加入历史。这似乎是我唯一能够克制自己的厌世,去激励自己心灵的办法。

我也常有疑惑或挑战的时刻。最大的挑战是当明显愚蠢的东西大为流行并显得更为浮夸更有感染力的时候,这很容易唤起我的厌世,很容易诱惑我闭门造车,只去做一些秘不示人的东西。特别是当年轻人被这种愚蠢所吸引的时候,当我看到他们自我遗弃放任自己的软弱的时候,我会很难控制自己的伤感。这几乎是不可克服的。还好,还有一些优秀的人总是能安慰我,我必须承认,是少数精英在支撑着我的反精英主义。

一灯不灭

多年来,对我来说,萦绕着教学的问题始终是两组。一组是关于理性精神和批判精神的培育的。在这本书中,我关于教师要如何成为提问者,把问题给学生启动他们的思考即可的论述;关于教师只是学习的组织者;我之所以能够这么多年坚持教书,是因为我坚持当学习小组长;关于教师应如何挑动学生论辩,培养大学精神和理性工作方法的论辩,都围绕着这一问题展开。

另一组问题就是如何唤起这种仁义之心。我发现野心勃勃的孩子会很努力,但经常比较自私自恋,缺乏公心。而善良和靠谱的孩子,往往奋斗的欲望不足。野心和正直如何并存?其实这样的问题不只是出现在学生身上,在大名鼎鼎的艺术家身上,我们也可以看到个人奋斗的艺术家和以天下为己任的艺术家之间的差别。有的艺术家一路上升成长越来越有名,但是永远不会是“公”的艺术家。心中有“大公”的艺术家,在这个资本主义艺术市场中将会越来越稀缺。但是我总希望文明和传统的力量会找到托付之人。即使一脉单传,即使暗火潜伏,只要用心绵密,揣着微茫的希望,总不能以自己的绝望和厌恶的情绪,来抹煞年轻人的可能性。

要教孩子们的是同学们之间的情谊:你们只要团结和互相扶助,今后就会是无敌的。建立起家里人的感觉,将会是永远的力量。教大家相信自己,相信自己了,相信自己也就是相信世界。相信世界不会与自己为敌,相信自己可以改变世界。你们能做好这件事情,也就能够做好一切事情。教会大家用心。这应该并不难教会,因为我们自己是用心的。

教学手段和内容则是无界的,我们也搞皮影也考察传统工艺,也画画,我们也搞科技。这些都是手段。所有的招数的目的都是内外兼修。艺术要研究,更要研究社会。因此我的课程的核心是学习方法。我喜欢让学生们做实验剧场,其实目标不是戏剧。而是因为做剧场的时候,人要把自己交给一个共同体。人会不由自主地拿出自己的心灵来感受他们,也感受到他人的心灵。

某日,我在北京看了一场学生的毕业趴。某生问:邱老师没想到你会来,还以为你觉得夜店很low,我说:的确很Low。其实,毕业季节,学生们确实是颇有一些真实的心声和情绪在毕业时想说的。有人想对导师说:别老玩消失多来看看我,有人想对同学说毕业后咱们继续一起混,诸如此类的情绪本身并不Low,他们可以用坦诚的中文表达,让不负责任的导师无地自容。但是如今他们只能在嘻哈大舌头的节奏里才有勇气表达,思路中断时,中间的一声“耶”和身体的一个倾斜,都在炫耀一种来自哈林区的美版杀玛特。孩子们很欢乐,他们恶搞的片子剪得很熟练很逗逼但里面没有一秒钟尝试引人尊重或深思。时间将被消费,时间被笑声填充,这个世界里没有非洲中东和印度的苦难,没有祖辈的饥饿和父辈的贫困与无奈。他们在以青春的名义尽情地遗忘和拒绝,拒绝严肃,拒绝成长,拒绝重量,拒绝成为男人和女人。我正在进入的是一个文化帝国主义赤裸裸的屠宰场。我们的下一代的舌头已经被夺,身体已经被占,他们的邯郸学步的嘻哈并不熟练但表明了立场:他们将祭其非亲。他们将放弃故乡,他们将任祖坟荒芜湮灭。用惯了电脑字库的他们将不再能也不再愿意分辨《礼器碑》和《张迁碑》。喝惯了可乐的舌头将没有能力辨别清明前后的龙井。屌丝们将理直气壮地认为雅致的文明碍手碍脚应该pass. 二维码将概括祖宗牌位,老鼠将爬上供桌。男将不男,女将不女,国将不国。

我为什么称呼他们为“他们”,是因为我老了,但我曾经年轻。我在他们这个年纪,也曾经惹父辈生气。但年轻时我在一遍遍地临摹兰亭序,我通宵阅读康德,我蹬着自行车两小时从六里桥去北大听陈嘉映讨论维特根斯坦风雨无阻一年从没一次缺课。我心怀感动和敬重度过了自己的青春,我从未对青春感到洋洋自得,我从未企图用时尚包装自己的肤浅,我从未乐意于属于自己的同代人。我知道自己必须逃离浮华的时代,回到天地之中,和古人和未来的人在一起。

现在的年轻人其实也挺无趣的,他们表达情谊的方式已经非常干瘪了。毕业饭局喝完酒只有K歌了,总不能去看一场夜场电影吧。写诗赠别吗?古代会试的举子们分手时一定会干的事情。今天的年轻人多数没有这种能力了。他们也并不为此感到自卑。

有一年在杭州我提出:我们要互相写歪字丑字相赠别。墙上投影是历次下乡的照片,一坛顶级的老酒助兴。我给每个毕业生都写了嵌了他们名字的字,这幅字带在身上,希望她们和他们,在未来必有的那些彷徨挫败的时刻,能在脑海里浮出,遂能想起自己出自那条光荣的谱系,不至于轻贱了自己。那一天,多数孩子们不练字,也没见识过雅集,慢热,到了后半夜才兴奋起来,分头开写。那时候,我心里想,这是完美的最后一课,母校再送你们一份厚礼,愿你们都成大器,让这些字在未来无比值钱。在这种不无煽情的行动中,有多少人能够捞得回来?教育已经成为一场争夺下一代的文化战争。我教书,是担心未来不再有清明节。是担心老师们的坟墓将来没人打扫。

我的老师的老师赵延年先生临终前不久说:我这辈子要的,就是每一刀下去都是有情有义。

我并不迷信传统和文明会有神秘的老而不死的魔力。历史上,我们的文明其实有无数的机会被摧毁。和每个个体一样,文明的进程九死一生,今天也依然有极大的机会发生倒退。我们文明只是一团至今尚未熄灭的火焰,它一直那么晃晃悠悠,让人捏着一把汗。它之所以至今尚未熄灭,只不过一直有人用自己的生命为薪为炭,让宇宙的黑暗中一灯不灭。只要我们停止投入,这朵小小的火苗,随时可以熄灭。人们辛辛苦苦建立起来的合作的规则和谨慎的尊重,其实脆弱不堪。国际关系随时可以退回到丛林时代。只有教育,才暗中藏下了希望,让对远方对他人的理解力,也就是有情有义的艺术,能够有机会重新在这个世界上活跃起来。

谨以此文,致敬于我所有已死和将死的,记得和不记得的,亲灸和遥承的老师们。是为跋。

2019年6月

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。