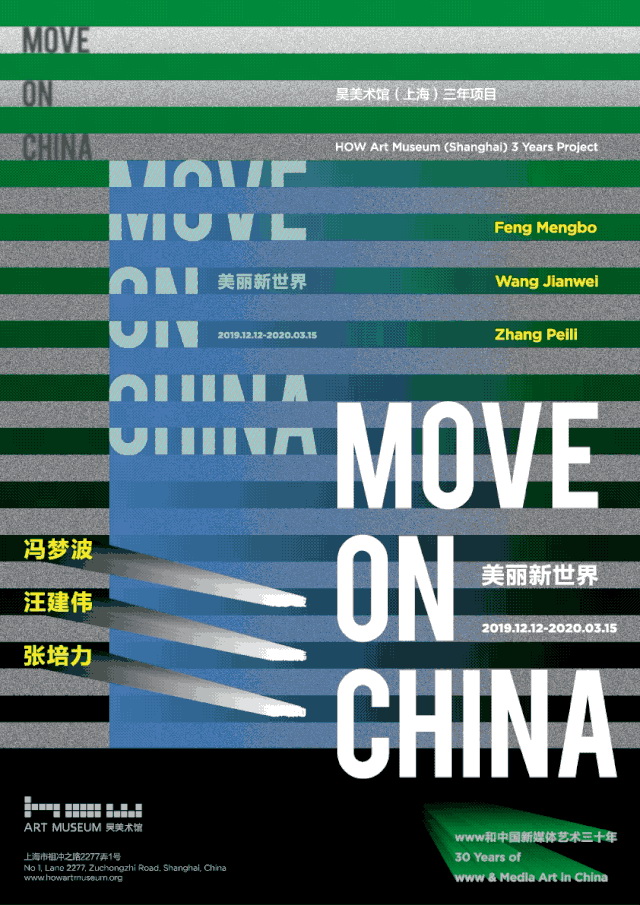

▲ 图1 法国巴黎,1968年,公众在卢浮宫的意大利绘画前。(图片由Francois拍摄/Getty Images收藏)

当法国卢浮宫面向公众的政策被描述为“公众的胜利”,人们往往忽略了这一描述本身,它同时意味着博物馆在“现代性”上的告捷。(图1)用来定义博物馆的 “公共性”,以及对公众的“文化民主权”的强调 ,决定了从根本上不存在博物馆与公众相互独立的某一方的胜利。而对过去的观察发现,公众与美术馆之间,一直存在着一种相离的状态,并表现为分别向“内”的“自理”行为。

旧的关系首先引发了美术馆一方的先觉策略性行动。这一系列行动不是强化控制,而是在“自我解放”上展开,对空间的属性、功能、制度及其关系重新认识,对自我“权威”进行消解,从而专注于召唤并协助培养美术馆空间的另一行动者——有潜在“主体”意识的公众。在当前的美术馆学视野下,美术馆的“胜利”甚至取决于公众的“胜利”,二者被期待呈现出互为关系上的新形态和新目标。公众在这场表面以美术馆为主导的行动中,实则是那个撬动全局的支点。

公众与美术馆的双向“自理”

自举起“理性精神”大旗的领袖将博物馆作为手中旗帜的标志,博物馆与公众二者概念的固定以及现代性蜕变,便需要通过互相实现来完成。公共艺术博物馆的发展又催生了现代美术馆及其制度的形成和完善。在这一过程中,所有社会成员,无论是否已走进美术馆,都以“公众”的身份整体地和这项公共事业发生关联,是法律上的纳税人、艺术与文化教育的接受者以及意识形态的争取对象。

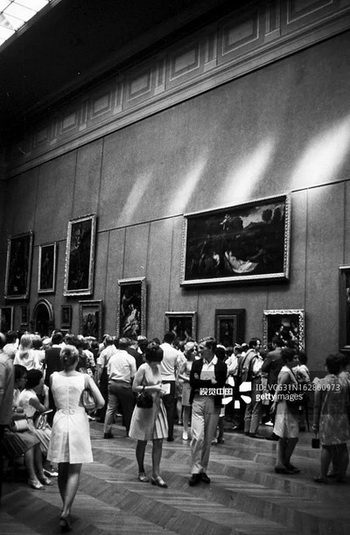

▲ 图2 法国巴黎,两个美国游客在卢浮宫的画廊沙发上休息。约1950年代。(图片由Alfred Eisenstaedt 拍摄/Getty Images收藏)

然而这并不意味着公众与美术馆之间的“亲密”关系,且逐渐裸露出其“相离”的内核。对公众情感内核的判断,在于公众是否已自觉自视为这项公共事业的主导者,自发以从容的心态和强势的文化诉求走进美术馆空间。无论公众是否迈进美术馆大门,对以上自觉意识和自发行为尚不明确的多数社会成员,和美术馆之间的关系在本质上都是相离的。(图2)

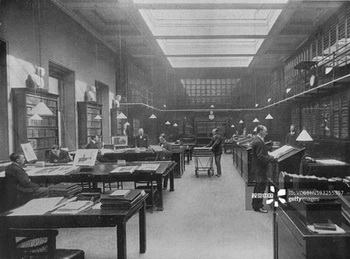

▲ 图3 “大英博物馆版画室”,约1901年。(图片由Print Collector拍摄/Getty Images收藏。 )

当然,这种“相离”的状态来自双方。(图3)对于美术馆而言,公众出现在18世纪的法国沙龙上,是以集群体与个体于一身的形象出现——是“通过某个人或针对某个人的能指整体的表象”。(注释1)——而这种角色模糊的“公众”形象,在公共艺术博物馆发展的两百年里,并没有随着“公共教育”的实践发生根本性的变化。近年来,美术馆界将大众传播领域出现的“分众”概念借用到公众政策当中,(注释2)可被视为在面对公众问题上的一次跨步,然而此后又止步于资讯传播和参观服务,究其原因,则是美术馆仅仅将公众视为其自理行为中的某一个“对象”而非完善其职能的始终“探讨者”。对象可以是抽象的、疏远的,尤其当设定这个对象不会给出反馈时。而“探讨者”必须是具体的、可及的,信息要在二者间形成回响往复。

美术馆与公众关系的“相离”状态背后,是双方对各自角色完全的自我治理,其相似性在于都只向“内”发力,因而也带来了双方双向的自我发展都较难突破的缓慢进程。公众与美术馆在各自角色上自理、自治的缓进关系,尽管维护了美术馆事业从工作方法到职能系统的逐步完善,却逐渐无法应对新的文化现实和美术馆更高的发展自觉。(注释3)因此,“将公众转变为美术馆的主体”成为美术馆界的一次策略性行动。

公众在什么意义上成为“美术馆的主体”?

然而,这其中又很容易出现一个误区,这种转变是否指将美术馆的研究对象从艺术作品转向包括公共教育在内的公众服务?那些仍以加大公共教育强度、改善公众服务为主要措施甚至以迎合目前阶段公众趣味、将提供感官体验和娱乐互动作为目标(相较于作为过渡性策略)的思路,显然并没有对“公众”问题的核心症结甚至美术馆的根本任务保持清醒认识。尤其后一行为,反而将原本站在文化工业对立面来“拉拢”公众的美术馆,推向了其初衷的反面。

▲ 图4 英国伦敦,当地时间2018年10月1日,古巴艺术家塔尼亚·布鲁格拉在泰特现代艺术馆创作热敏互动装置作品。这幅照片呈现了美术馆目前普遍处于的“公众参与艺术创作”的2.0时代。而3.0时代的实践,仅在少数美术馆的个别展览或活动中有所体现,它仍是一个关于“未到来”的描述。

2015年在北京召开的一场中英美术馆对话中,曾提到“美术馆系统重启”的概念——“把艺术品放进美术馆”的1.0时代和“公众参与艺术创作”的2.0时代(图4)向“公众共同构建美术馆意义”的3.0时代转变。这里“系统重启”的关键,正是指公众角色的转变。(注释4)而 “共同构建美术馆意义”,应同义于公众角色向主导美术馆功能的全面行动者的转化,这也应该是公众转变为美术馆“主体”的真正含义。

因此,当下美术馆面对“公众”课题的核心工作,并不在于如何在原工作模型上加强改进公众服务和公共教育,而在于如何推翻原角色和原有的工作方式,去刺激公众的“主体意识”并协助其进行自我培养。这里又要警惕,公众并非要代替美术馆成为“新权威”,而是在取消权威和形成新制度上与美术馆实现通力合作。具体来说,公众将更多地承担起主导者的角色,是美术馆相关事务的自我组织者、意见生产者和历史书写者。在此前提下,美术馆面临着如何制定具体先行策略的任务,当下诸多与公众相关的热门话题,如关于怎样使用新技术、如何搭建新媒介等问题也才能够有的放矢地继续讨论,它确定了美术馆可以在哪些方面、什么程度去改变公众以往的活动范围,包括公众以什么方式主导展览、收藏、研究的内容、地点及形式等。

美术馆是时候“自我解放”

“空间”是一种立体多维的体验,会具体到对“压缩”“舒展”等状态的接触感知,它本质上指的是“身在其中”。因此,当我们从物理、精神、社会等多重角度去谈论美术馆空间,尤其是和公众的关系,比如从物理形态上谈如何打破边界,从精神形态上谈如何“祛魅”,从社会形态上谈如何建构“公共空间”,必须意识到它是一种对“内在于其中”的描述。对于“主体意识”不完全的公众而言,无法内在于其中,则一个真正自由的可供舒展肢体和思维的“空间”就尚未形成。(图5)

▲ 图5 泰特现代美术馆涡轮大厅,图片版权归Corbis所有。

那么,如何使公众产生身在其中的参与和主导经验,而非仅仅将美术馆作为一种观看体验?这也许需要我们对空间在不同形态下的属性有所观察,比如从言辞解说这一形态去看空间,会发现一方过多的言辞往往会压制同一空间另一方意见的发表。显然美术馆需要在“言辞”等诸多方面腾出地方给公众——将自己从空间的主导角色上“解放”出来,并走出其长期的“自理”模式。

在美术馆与公众之间,长期运行着以固定的公共教育模型展开的角色关系。这种教育模式,始终维持着现代教育的传统,根本上是与现代性大学教育中“科学主义”、“理性主义”的理念和制度相一致的,即二者是“解说者”与“收听者”、“有知者”与“无知者”的关系。这种关系一方面给美术馆带来了极大的负担,另一方面则决定了美术馆凭借权威的角色占满了所在空间,而留给公众的区域,仅仅是一个观看席而已。因此,要将静止不动的“观众”转变为可活动空间里行动的“公众”以至“分众”,首先便要扔掉美术馆的原有角色。

对“现代性”的共同诉求,曾是美术馆与公众关系成立的基础。然而当下要将二者的关系向前推进,必须与20世纪后半叶以来文化研究的大方向保持一致。美术馆需自觉对以 “元”、“中心”等为价值观的现代性思维进行消解,同时消解的还有凭借这种思维确立的自身权威。这使得美术馆在面对公众时,不再需要那么自信满满。

“不再自信”将为美术馆带来极大的解放。参与当下行动的美术馆,愈多地转变为空间的组织者,为公众的活跃思想和创造力提供平台,维护公众发表意见的平等性。这些行动,又是为公众被培养成为美术馆“主体”而做的起步工作。在这些工作中,“公共教育”的方式已经在发生改变,甚至有必要重新考虑“教育”这个词在这里的使用。美术馆与公众的关系被期待以另一种方式打开——美术馆不再是肩负重任的“传道者”,而获得“解放”;公众也不再是被动接受的“无知者”,而被认为“有知”。(注释5)

双方从分别的“自理“状态中走出,以”先行”和“后发”的角色重新确立二者的互动关系。美术馆的策略性,在于先于公众成为“行动者”,权威的自我消解、对空间功能的重新研究,目的是为了唤醒公众走出与美术馆相离的状态,并期待后者的一系列后发行动。在此过程中,美术馆也并不需要从原权威者转而成为警惕的局面掌控者。

相较于公众的自我培养过程中可能出现的状况,美术馆更应该为公众将在这一过程中投入多大的兴趣而焦虑。而历史经验表明,即便表现为“激进”的行为,其根本上或是过渡性的,为反思并趋向缓进稳定的历史而存在。或根本就是合乎进度的。而美术馆能否彻底放下其传统自缚角色,在“自我解放”的状态下与公众互动行动,仍是美术馆要面对的最关键的考验。

(尹冉旭,中央美术学院博士生)

注释1:‘a representation of the significanttotality by and for someone’,Thomas E. Crow,Painters and Public Life in Eighteen-Century Pairs,p.5. 转引自李军著《可视的艺术史》,北京大学出版社,2016年1月第1版,121页。

注释2:“分众”的概念最早出现在经济学和传播学交叉的领域,即如何把更有效的产品信息通过传播的手段提供给不同需求的消费群体。美术馆界对“分众”概念的借用,在于将以往无差别的、抽象的以“中产阶级”群体为主的观众进行分化,使其被视为有分别的、具体诉求的个体。

注释3:当前全球的文化生产仍陷于国家意识形态和工业狂欢,美术馆作为少数站在国家机器和工业资本对立面的文化生产和传播机构,却面临着与公众无法有效对接的发展瓶颈。

注释4:“‘2015中英博物馆对话’研讨会综述”,《世界美术》,2015年第4期。

注释5:这与后现代教育学的观念保持一致,后现代教育学受到法国哲学家雅克·朗西埃 (Jacques Rancière)的重要影响,朗西埃曾著有文章《无知的教师:关于智识解放的五篇论文》(1987:Le Maîtreignorant : Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle)和《被解放的观众》(2008:Le Spectateurémancipé)。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。