王兴伟

简历

王兴伟,1969出生于沈阳

生活和工作于上海

个展

2008 “王兴伟 ——个人展”,麦勒画廊 北京-卢森,中国,北京

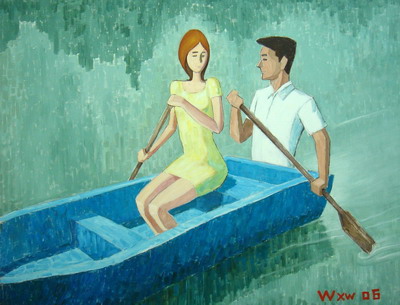

2007 “王兴伟——大划船”,麦勒画廊 北京-卢森,中国,北京

“王兴伟——大划船”,麦勒画廊 北京-卢森,瑞士,卢森

2004 “交织的梦”,麦勒画廊 北京-卢森,瑞士,卢森

2003 “过继”,上海香格纳画廊,中国,上海

2001 “还在画画——王兴伟和陈丹青”,艺术文件仓库(CAAW),中国,北京

1996 “男性浪漫英雄史之尘”,中央美术学院画廊,中国,北京

联展

2009 “文本:活在当下的中国绘画”,荔空间,中国,北京

2008 “开幕展”,白南准艺术中心,韩国,水原-首尔

“麻将——希客中国当代艺术收藏展”,加利福尼亚大学,伯克利美术馆,太平洋电影文献

馆,美国,伯克利

“我们的未来——尤伦斯基金会收藏展”尤伦斯当代艺术中心,中国,北京

“天空”,红色空间,中国,北京

“趣味的共同体”,伊比利亚当代艺术中心,中国,北京

“红归红——希克中国当代艺术收藏”,胡安·米罗基金会,西班牙,巴塞罗纳

2007 “十年一觉 1999-2007”,和静园当代艺术中心,中国,北京

“能量——协同”,DE 11 LIJNEN 基金会,比利时,欧登堡

“麻将——希客中国当代艺术收藏展”,现代博物馆,奥地利,萨尔茨堡

“金猪年——希克中国现代艺术收藏展”,考克大学 Lewis Glucksman 画廊,爱尔兰,考克

“纸上谈兵——名家纸面作品邀请展”,四方当代美术馆,中国,南京

2006 “二踢脚”,当代唐人艺术中心,中国,北京

“从‘极地’到‘铁西区’——东北当代艺术展1985-2006”,广东美术馆,中国,广州

“发生——第一届左右艺术区艺术展”,左右艺术区,中国,北京

“麻将——希客中国当代艺术收藏展”,汉堡艺术馆,德国,汉堡

“看上去都一样?来自日本、中国和韩国的艺术”,Sandretto Re Rebaudengo基金会,意大利,都灵

“第六界上海双年展”,上海美术馆,中国,上海

2005 “告诉我...抓住我...隐藏的视界——谢南星和王兴伟”,艺术文件仓库(CAAW),中国,北京

“墙:中国当代艺术二十年的历史重构”,中华世纪坛世界艺术馆,中国,北京;奥尔布莱特-诺克斯美术馆、纽约州立大学水牛城分校美术馆、安德森美术馆,美国,纽约

“中国:未来的当代艺术”,Spazio Oberdan,意大利,米兰

“形象的基因:中国制造”,麦勒画廊 北京-卢森 ,瑞士,卢森

“麻将——希客中国当代艺术收藏展”,伯尔尼美术馆,瑞士,伯尔尼

“中国——当代绘画”,博洛尼亚文化艺术基金会,意大利,博洛尼亚

2004 “魂不附体”,艺术文件仓库(CAAW),中国,北京

“堕落”,中国现代艺术基金会,比利时,根特

“里里外外——中国当代艺术展”,里昂当代艺术馆,法国,里昂

“超越界限”,沪申画廊,中国,上海

“丝绸网——新生的中国艺术家”,麦勒画廊 北京-卢森,瑞士,卢森 Galerie Urs Meile Bei jing-Lucerne page 2

“天下”,安特卫普当代美术馆,比利时,安特卫普

2003 “节点·中国当代艺术的建筑实践”,上海联洋建筑博物馆,中国,上海

“布拉格双年展”,捷克,布拉格

“打开天空——当代艺术展”,上海多伦现代美术馆,中国,上海

“二手现实——后现实”,今日美术馆,中国,北京

2002 “首届广州当代艺术三年展”,广东美术馆,中国,广州

“海市蜃楼”,苏州美术馆与苏州格多美术馆,中国,苏州

2001 “天地之间——今日艺术中的新古典主义运动”,P.M.M.K现代美术馆,比利时,奥斯坦德

“首届成都双年展”,中国,成都

2000 “不合作方式”,上海东廊,中国,上海

“异常与日常”,上海原弓美术馆,中国,上海

“肖像,人物,一对和一组”,上海比翼艺术中心,中国,上海

“未来——中国当代艺术”,当代艺术中心(CACOM),中国,澳门

1999 “dAPERTutto——第48届威尼斯双年展”,意大利,威尼斯

“转折点——回顾和展望”,波恩美术馆,波恩,德国;Kuestlerhaus & 20er Haus,奥地利,维也纳

“观念,颜色和激情”,艺术文件仓库(CAAW),中国,北京

“中国现代艺术基金会收藏展”,比利时,根特

“创新 I”,艺术文件仓库(CAAW)

艺术家作品

王兴伟访谈:我的画已经不能画得太坏了

录音整理:蔡一清

作者:陈潇

王兴伟的绘画作品中有极强的观念。他从不满足传统的整体风格一致的连贯性,却一贯的让观者对其表达的内容感觉扑朔迷离。

美术史上的经典绘画作品之于他,往往是成就其作品另一个意义的原义叛离。相当文学性的介入,让他的作品中又似乎带有某种隐喻的宣泄。在里面我们看到他“绘画 阴谋“的叙事轨迹,却违背着经典所带来的习惯审美,他建构着自己的文化秩序。那些鲁钝的笔触,如同停留在稚拙技法的线条感官,而蓄意浓艳的绘画面貌,却诉 切说着生冷的真实,让我们触目惊心。

近年来,他享受着瓦棱板所带来的启示,是对绘画材质本身的探索。一种波浪型材质所带来的想象,也限制着平面绘画本来的习惯,就在这些限制的艺术生态中间,王 兴伟找到了属于他的绘画可能性。而用特殊的技术来表现一些概念上不太成立的想法,是他自己在迷团中寻找答案的手段,迷团套着迷团,我们也许不知道他要告诉 我们什么,但却看到他一个又一个隐藏的姿态。

把不能成立才东西弄得感觉还行

陈:看到你画很多骨骼比较分明,男性化,那种很凶的感觉的女性,,怎么会想到这样画女性?

王:那是从以前里面挂的那张画,那样过来的。因为以前主要都是布置情节,后来觉得强烈的表情也可以以它为中心来展开的,因为一个女人生气的表情本身也很有趣 的,因为你很难画一张比如说跟抽象有关的,生气的抽象画,因为即使是很生气画的一张画,最后也很难表现一种生气的,因为生气也挺奇怪的,情绪也挺有趣的。

陈:我对你在瓦棱画板上的这批画挺感兴趣的。你那时也在上海多伦美术馆也展出过一张《花》,是不是故意在舍弃一种绘画的技法的东西?

王: 这个技法也不是说想舍弃就舍弃的,就是说舍弃技法首先你要在一种综合的关系里头,技法本身变得不太重要了才可能说舍弃。比如说像玛格里特,比如说他想要画个 瓶子,只要画个瓶子样,他的基本目的就能达到了。他使关系达到这样的一个简化的时候,他技巧才有可能简化。因为瓦棱板它事先就获得了一种特别强烈的特征, 在这样的情况下画得粗糙点细致点才变得不是特别关键的部分。所以在这样的关系下,是技法位置变弱了而不是舍弃技法。

陈:在我看你在瓦棱上画的这些看上去比较艳俗的花啊之类的。是要传达点什么观念吗?

王:选择这样的材料后你就敞开了些可以做的范围。像在瓦棱上画本身就很难,我就不会设些带情节的绘画,不可能要求高度的技巧,这我就可能选择些在平面上不太成立的画放到里面。

陈:也就是说瓦棱板作画在用新的方式思考?

王:这就是说可以以一个新的点上来开始创作。你依赖的一个点的时候,你把点调到一个中心点的位置上,表情是一个点,瓦楞是一个点,产生了可能性,这种材料提示了这些可能性的范围。

陈: 那对以前的经典绘画有什么感觉。我看你很多作品对经典的颠覆,那你过去对这些作品的感觉和现在有写什么变化?

王: 过去的感觉,我当然是很崇拜伟大人物了。因为他们确实是做得比较好的东西。有一个阶段我是以他们为背景来创作些东西,这些东西你很难说是颠覆。因为我对那些 东西本身是没有意见,从来没有仇恨这些画,只是借用来成为背景来呈现我的想法,当然现在也想,还有比经典绘画更重要的东西,因为经典绘画,有的说观念,以 前我们讲只有好的绘画才是绘画的观念才是观念。其实绘画可能跟好坏没关系。观念不管好不好,只要有利用的一部分。所以说现在跟以前的概念不太一样。

陈:那您认为在当下的环境中,很多人现在都是做录像啊,做装置阿。还有些更新的方式,但你还是比较固守这套语言,但你是否认为对绘画本身还是有更多拓展的可能性?

王:比较熟悉这个领域。其实不管什么人用什么材料在做什么东西,都是在做一些普遍的关系吧,做绘画也是做一些跟普遍性有关系的事情,而我用熟悉的材料就可能在熟悉的范围里面。

陈:能不能找到些新的东西?

王:对,看能不能找些新的,如果我在一个不熟的领域里想找些什么东西,可能也只是以前另一种东西的新变体吧。我是想想看能不能找到点看问题的新的方法?

陈:我看你画中技法上不苛求,有一种随意性,有些以前宣传画的感觉在里面。

王:有一类的。可能和我们学画的背景有点关系,我们绘画的基础其实都以水粉来奠定的。我一旦回到不去想技法的时候,就回到了我的习惯了。最初接触的方法。

陈:因为我看你前期的画在技法上是极其纯熟的,现在看你有种慢慢回归的感觉。是不是要寻找绘画语言本身的一种方式在里面?

王: 因为各种画法我都算挺熟的。这种好像回到了粗糙,但,我自己不觉得粗糙。我有时候想法初级,却可以用特殊的技术来表现一些概念上不太成立的想法,比如说画 的栩栩如生啊,画得很有感染力。就是把本来不成立的东西弄的感觉还行。如果用一种基本的方法,把本身就不成立的方法是不可能弄成感觉还行的。就是有时候我 用画法也限制想法。

老给自己出难题

陈:以前做过其他职业吗?

王:刚毕业时当过一年中学老师。然后再也没工作过,就专心画画。

陈:那刚开始时是什么状态?

王:就是想画画。

陈:那有没有担心经济上的问题?

王:那时候经济状况不好,但没担心。没去想。

陈:您在做个展和群展的时候的状态有什么很大的不同吗?

王:就是在做群展的时候,你把一个画拿到一个群展里头。你就要选择把画放在哪个群展里。一个是,我不选择,由画廊或另外的人来选择。假设有的时候我不选择一个 群展,那里面参展的所有人,那不意味着我赞同里面他们所有人的看法。虽然放在一个屋子里面,但不意味着我赞同参展的人的看法,不意味着跟他们任何的结盟。 虽然说可以放在一个屋子里面,而有的展览我参与,也许有个利益的结盟。

陈:最近在做些什么创作?

王:最近没有。有些想法还在酝酿中,像现在我已经画不了太坏了。像降级也不太容易,但是要做再好点也挺难。

陈:停一停,想一想?

王:对。有时候无意识就在慢慢的妥协。有时候不是别人控制你来妥协,自己就慢慢妥协了。

陈:您对中国当下的绘画的趋势怎么看?

王:趋势也说不上来,整体水平来说也不算太高吧!但不能说没有意义。在特定的时候都是有意义的。整个的绝对的水平应该提高一点,就是说东西拿出来就应该有点一体化点的感觉,有点质量。

陈:我觉得你的画很多有隐喻性的感觉。

王: 挺明显的不隐喻的,实际上都带有象征性的。这些是我想替换掉的。不以什么代表什么来开始的,也就是说可能将用什么开始。你不能说什么,像前一段时间的意义 的过分清除化。仍以这种方式反对意义过分清除化但仍然是以这种方式。你没有指出来你不以这个东西为基础,你不能总停留在这种基础上。不光是反对,因为反对 是一件东西吧。对一种方式由意见开始,你不能总停留在意见上。

陈:你在做这些画的时候有没有考虑过观众的接受程度?有没有故意设定些障碍?

王:没有特殊的。都是基本的符号,都比较基础。

陈:您创作的速度快吗?画一幅多少时间?

王:有的很快。我觉得大部分画都挺快的。等画干要花一些时间。想法比较慢。制作上慢,就是改来改去就比较慢,一下子没抓到的画就好几天。一天好几次就废了。

陈:我看您的大部分画幅都比较大,会有小尺寸的吗?是特别喜欢这种大幅的感觉吗?是比较能视觉冲击?

王:也有小的。小得比较少。有的时候是,有的时候是剩下的框子都比较大,呵......应该最主要的是你觉得要画的是大还是小好,是你想要的气氛。剩下的就是商业的要求包括大画贵小画便宜。但都不是主要因素。

陈:您的孩子多大了?

王:快上中学了

陈:喜欢画吗?怎么看您的画?

王:不表态……呵呵……

陈:您的这些创作灵感一般是从哪里来的?

王: 可能比较早的时候知识上的信息是主要的点,等你那些知识经验有一些后就会麻木点,就不是主要的刺激来源。后来的还是靠那个自己建立的系统里面。自己有一个 强的更新的能力,自己系统里面。有时候你在瓦棱板上画些东西不光是你主管的意志,还是瓦楞板本身的启示带来的你可以做的。还是你整个的方方面面带来的一些 可能性,并不是你想要什么。是整个的这些系统提供的一些路一些道,可能你需要要给他一些时间,你得编一编,你得给他出难题。

【声明】以上内容只代表作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。