四、结语

“日本主义”对欧洲的影响大致结束于1910年至1920年之间。持续了约半个世纪的“日本主义”之所以走到尽头,原因之一在于进入20世纪以来,随着产业化的进一步推进,工业制品渗透到日常生活的每一个角落,科技进步导致合理主义、实证主义成为社会文化的主流。相形之下,主要依赖手工作业的装饰性工艺品由于其消费群体的限制,唯美趣味的生存空间日渐受到挤压。另一方面,随着日本军国主义抬头,日益成为欧洲国家的威胁,最终导致欧洲国家的排日运动。随着文艺复兴以来基于透视法建立起来的空间表现及其价值观的被颠覆,现代艺术观念及价值观建立之时,“日本主义”也完成了它在欧洲的使命。但有必要指出的是,“日本主义”热潮的表面消退并不意味着日本美术影响的实际消失,后来的现代艺术运动所体现出的东方性格,清晰地表征了日本美术对于西方的意义是指向未来的。

在19世纪西方艺术转型的关键时刻,为什么作为日本美术母体的中国传统美术无缘成为西方艺术变革的借鉴与样板?这是中国艺术界无法回避的问题。要从根本上回答这个问题,首先必须看到中国、日本和西方在美术观念上的差异。

中国绘画受到中国传统哲学思想的深厚浸染,在“儒道互补”的文化长河中,庄子思想成为中国艺术的精神主体。以最具代表性的山水画为例,追求的是静心凝神、心与物游的“天人合一”境界,是将中国哲学所蕴涵的心理空间对象化的结果,嘱托纸笔的“山水”从来就不是自然意义上的“风景”,而是文人士大夫寄托个人理想情怀的精神乌托邦。北宋画论《林泉高致》中关于高远、深远、平远的“三远”说,完整阐述了中国绘画独特的时空结构手法,但这与重视视觉经验的西方焦点透视法有着本质区别。“山水起于玄,花鸟通乎禅。”[1] 如此空灵超脱的精神景观,在崇尚理性和实证主义的欧洲显然是无法引起共鸣的。

尽管意大利传教士利马窦等人在16世纪末曾先后通过油画和壁画的复制品,将写实性绘画的明暗技法与透视法带到中国,但由于当时“崇南贬北”的观念依然在中国画坛占主导性地位,因此色彩鲜艳、重视写实的西方技法未能在中国得到积极回应。在封闭的文化环境中,中国绘画语言的程式化进一步导致自身创造力的萎缩。以文人画为例,个人自由表现被限制在一定的图式框架中,成为特定社会地位和价值观的符号,文人画语言系统顽固地自我循环与延绵。此外,先于日本进入欧洲的中国青花瓷器在色彩丰富、工艺精致的日本瓷器面前也显得黯然失色。日本美术“确实表现出了一种更为丰富而精致的美。当时,欧洲艺术家们发现了这种艺术,他们看出了在创造这种艺术的工匠的技术基础上存在着可以说是远东的规范的东西,因而动摇了自己的信心。”[2]

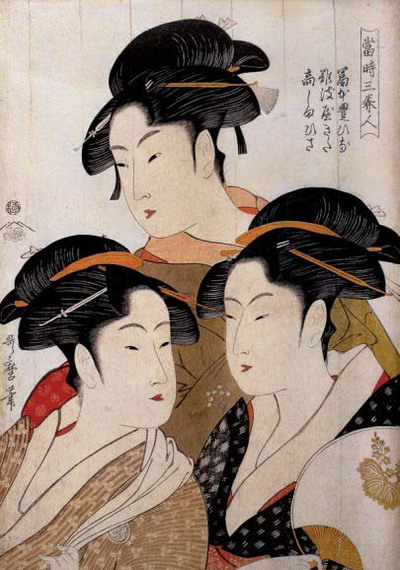

日本美术史论学者源丰宗指出:“日本人较之中国人更加注重感觉,更加现实,也就是更重视人自身。在这方面虽然与欧洲人追求的官能性有所区别,但却有着共通的古典精神。”[3] 因此,注重情趣的、感性的表现也成为贯穿日本美术的基本性格,结合装饰性形成了善于在平面上经营位置的造型手法,日本美术在整体上欠缺西方的厚度与中国的深度。但是,虽不善于表现物像的真实感,爽朗轻快的造型观却恰恰吻合其民族品性。

正如被日本化了的宋元水墨画那样,代之以浑厚质量感的是表现轮廓的线描。日本绘画从本质上说也可以称为线的艺术,这是与平面表现相适应的。此外,自1549年西方传教士沙勿略进入日本之后,西洋画便随基督教的传播在日本各地普及,阴影法、透视法等西方绘画技法已经为日本画家所接受,在浮世绘风景画中更是不难找到如焦点透视、明暗造型和色彩等诸多西画因素,因此也有日本学者称之为“西洋化的浮世绘”。日本绘画所具有的形式结构因素以及对线条的把握与运用、平面化装饰性等特征,在某种意义上也能与西方美学理想产生共鸣,“西方绘画在具象的背后有抽象,而抽象形式之间又有理性结构秩序的支撑。古典主义在具象外观的画面中往往有一种庄严、崇高的理想美的气度,这正是与具象外观之下藏伏着的形式结构的秩序不可分的。”[4]

从根本上说,欧洲艺术是“人的艺术”,自古希腊时代起,西方造型艺术就以和谐、完美为最高理想。从健美的人体到辉煌的神庙建筑更是建立在精确的数字基础之上,数的思想是“古希腊思想中根植最深和最为持久的特征之一,不管在艺术还是在哲学方面都是如此。”[5] 第一部古希腊艺术论文《法典》中就有“美产生自精微的数字”的表述。因此,古希腊艺术中的理性因素与情感因素达到了和谐平衡,成为欧洲艺术的规范。文艺复兴运动之后,科学原理进一步在造型艺术中扮演重要角色。西方和日本的造型艺术在“美”的标准上都是以追求视觉愉悦为理想准则的。尽管18世纪的罗可可艺术曾受到中国艺术的某些影响,但基本上还是停留在图案纹样和植物花草等视觉元素的搬用上,并非从根本上理解中国艺术的精神底蕴。因此,较之强调精神修炼的中国绘画,讲求具体视觉感受、重视工艺性和装饰性的日本美术显然与西方美术有着更多共同的价值理想,因此更容易被西方理解和接受。

另一方面,当时在中国尽管“洋务派”打着“中体西用”的旗号,但仅仅将注意力投向实用技术层面,依然排斥西方近代思想文明成果,甚至鼓吹“西学中源说”,依然陶醉于“天朝意识”和“中国中心论”难以自拔,直接阻碍了西方先进文化的输入。而此时的日本正值开国初期,“文明开化”的风潮席卷列岛,以福泽谕吉[6]为代表的日本启蒙运动先驱大力推动引进西方近代人文思想,提出了“以西洋文明为目标”的口号,“脱亚入欧”成为许多名人志士的理想。因此,日本在吸收外来文化上实行了战略性转移,全面、迅速地将学习和吸收的目标转向西方。美术界也紧随其后,1876年意大利画家芬塔纳西受聘主持东京美术学校;1878年美国学者芬诺洛萨任东京大学哲学系教授;1887年东京美术学校雕塑科成立;1889年由留学法国的油画家浅井忠主持的西画团体“明治美术会”成立;1893年之后,以黑田清辉为代表的留欧画家几乎将印象派的外光画法同步带回日本,并在美术界广为普及。此外,日本不仅在文化上、而且在政治体制上也积极仿效西方,日本的价值观念日益被纳入西方体系,进一步增强了西方对日本美术的认同感。

中国和日本有着特殊的历史文化渊源,两国间在许多领域都具有可比性。日本民族历来就是一个善于“拿来”的民族,也以此造就了今天的日本文化。在日本历史上相继出现过“绳魂弥才”、“和魂汉才”、“和魂洋才”等口号,集中体现了日本人在不同历史阶段对待外来文化的一贯态度,日本美术也是在与外来样式和思潮相遇和碰撞的文化背景下展开的,为我们提供了许多正负两方面的丰富经验。日本学者加藤周一早就指出,日本文化是“杂种文化”,[7] 这样的文化具有天生的文化接收、融合能力,能在保护自身文化的同时,吸收和消化异域文化,在自己的文化之树上结出本土化和全球化兼容并蓄的果子,这对我国当代美术的发展以及艺术哲学的建设具有现实的启示和帮助。“拿来主义”如何根植于本民族的文化土壤,本土精神如何在新的文化语境中得以创造性的体现,这对致力于建设现代民族文化的中国艺术家们来说无疑具有现实的借鉴意义。从这些角度思考日本美术对西方的影响,对于我们在新的文化语境中审视自身定位、弘扬民族艺术将不无裨益。

[1] 陈传席:《陈传席文集》第5卷,河南美术出版社2001年版,第1780页。

[2] [美] 贡布里希:《艺术发展史》,范景中译,天津人民美术出版社1997年版,第369页。

[3][日]源豊宗:『日本美術の流れ』,思索社1976版,第21页。

[4] 钟涵:《民族文化心理特征对中国油画的作用举隅》,载《美苑》2001年第四期。

[5] 转引自耿幼壮:《破碎的痕迹——重读西方艺术史》,中国人民大学出版社2005年版,第15页。

[6] 福泽谕吉(1834—1901)是日本明治维新前后西方近代文明的启蒙者和教育家。他出生于低级武士家庭,熟知中国文化,曾三次出访欧美,在《脱亚论》一书中呼吁日本人应尽快加入欧美先进国家的行列。19世纪以 福泽谕吉为代表的日本近代思想家推动和促成了明治维新,奠定了日本“脱亚入欧”国策的思想理论基础。

[7] [日]加藤周一:《日本文化论》,叶渭渠等译,光明日报出版社,2000年版,第260页。