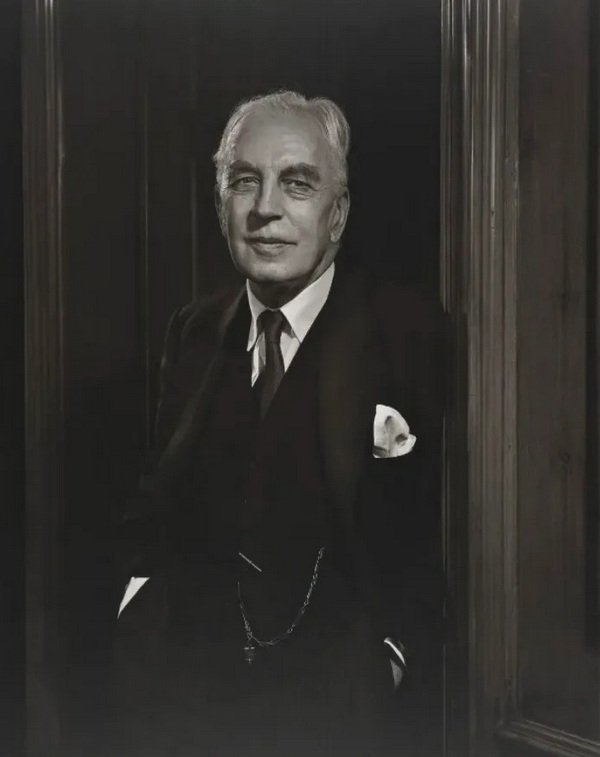

▲ 阿诺德·约瑟夫·汤因比(1889年4月14日-1975年10月22日)

哲学讲座

吴冠军:重思人类中心主义与自我奴役

当前我们这个世界上的各种各样苦难、困境。不管是个人层面的,还是政治层面的,几乎都是人造的。

不只是气候灾难与生态危机,当前我们这个世界上的各种各样苦难、困境——不管是个人层面的,还是政治层面的——几乎都是人造的。今天的“鸡娃式教育”,本来可以不这样,但是父母们就集体进了这条轨道,导致“内卷”吞噬了孩子们的童年,乃至生命。军备竞赛同样如此。

4月17日,洞穴文化邀请华师大政治与国际关系学院院长、教育部长江学者特聘教授吴冠军带来主题分享:重思人类中心主义与自我奴役。

嘉宾介绍

吴冠军,莫纳什大学哲学博士,华东师范大学二级教授,政治与国际关系学院院长、奇点研究院院长,教育部长江学者特聘教授、上海领军人才,兼任上海纽约大学双聘教授、上海市欧美同学会副会长、上海政治学会副会长、《海归学人》主编、《华东师范大学学报》英文版执行主编,从事以技术-政治-哲学为中轴的跨学科研究,主持国家社科基金重大项目。

城市拥堵,教育焦虑,人工智能,核武器威胁……身处加速变革的时代,每一个关心人类命运的人都会发出疑问:我们该如何应对这个时代?而“近世以来最伟大的历史学家”阿诺德·汤因比,在半个世纪前就预言了今天的许多现实。他目睹和亲历了20世纪的人类世界巨变,以凡人之躯求索人类命运,在不断的回望中追问明天——

人类的明天会怎样?我认为它是汤因比抛出来的一个好问题。

我们都知道汤因比是历史学家,但是他对历史研究有一个特别独特的贡献,这个贡献使得他不只是在专业的历史学界里面供人阅读,他还走出了专业的历史学界,对多个学科都产生了不一样的影响,这个独特贡献就是Civilization,文明。

历史研究最多的单位是个人,我们的眼睛、聚光灯永远聚焦的是个人。而汤因比跟他同时代一群杰出的学者,共同把文明作为历史研究的单位。文明会兴,文明会衰,人类的演化史上实际上有很多个文明,今天还有一些文明存在,但历史上存在过的文明的数量要远远大于今天我们手指头数得出来的。

所以用文明作为视角的话,文明是怎么起来的?文明经历过哪些挑战,经历过哪些重要的关头?为什么有些文明延续到今天,有些文明实际上中间曾经断掉,重新再接续?

文明作为今天学术的研究对象,实际上是受汤因比的恩惠,社会学里面有个很著名的学派叫 Civilizational Analysis 学派,以文明作为分析的单位。今天我们政治学里面,也有文明冲突学派,在文明的撕裂线上,有各种不理解、冲突、话不投机。所以我觉得汤因比不只对历史学界有贡献,同时对今天多个学科产生了辐射。

汤因比去世14年后,出现了一个很重要的论述,来自政治学者福山。福山当年在关键的时刻写出了一篇关键的文章,正好在1989年,三年以后写成了一本书——《历史的终结与最后的人》。他对整个历史提出了在当时非常具有影响力的一个讨论:冷战结束之后,历史也结束了。这意味着什么?意味着我们再往前看,时间是可以往前走,但历史不会再有了,历史在这一刻抵达了终点。

在汤因比去世以后不久的十几年时间里,人类对历史的理解有了一个重要的说法,就是我们仍然可以做历史学,但历史学只是让我们在茶余饭后多一点谈资而已。这意味着历史跟明天没关系,跟未来没关系,历史就是过去的那些有的没的的事情,跟我们今天真正让你值得去关注的事情没关系,这是历史的终结的第一个含义。

第二个含义就是,历史写作跟思考有关,跟思想有关。今天历史写作可以不断地罗列事实,比如哪里有新的文献,哪里有宋人的笔记,然而这样的新东西在真正的历史视角里面,只是又一个过去的段子,不再跟思考有关,也无需思考,值得思考的东西都停在了历史的终结那一点,之后再也没有新东西。

所以福山的老师科耶夫说,大家也不需要哲学,只需要 play, art, and sex。这样的人,就是福山所说的“最后的人”(末人)。

我们看看今天的时代,历史终结论虽然受到挑战,但是今天的“抖音时代”跟汤因比的时代相比,我们其实生活在那种“最后的人”的状态里。

我们可以玩的东西很多,娱乐很丰富,很多使我们无需思考、照样可以过日子的一些东西。在这个意义上说,汤因比跟他笔下的历史,慢慢开始成为跟我们不相关的东西。

为什么把现在作为一个节点,去阅读半个多世纪前他的著作,把他拉到我们的时代?

其实,今天我们所看到的、我们所生活的最熟悉不过的世界,对汤因比来说是一个未来。他作为历史学家,他已经去世了,但我们作为他的读者,作为他的史学研究的阅读者、思考者,我们可以做这件事情,去一边读汤因比对未来的思考,一边去思考这个当下时代。

他有很多东西想讲。我觉得有以下五个洞见让我非常有感触。

洞见之一:人类和文明可以被操控、被决定吗?

在这本书的第305页,他讲了一句话,人类和量子一样,拥有同样的任性与不稳定性。

量子物理学真正勃发是在上个世纪20年代,当然还可以往前追溯到世纪之交。那时候是量子力学上升期,明星辈出,在汤因比写这本书的时候,我们就能从老先生的知识谱系中看出,他绝对不是在一个狭小的领域里面跟同行交流,他其实对量子力学是非常熟悉的。在汤因比的思维里面,量子可以跟历史学家眼里的人类做一个比较。

量子力学完全挑战了牛顿范式,我们知道爱因斯坦把牛顿的计算方式全部做了一个更新,但实际上牛顿和爱因斯坦可以连起来,他们其实是一条线,他们只是迭代,但是量子力学是完全另外一套东西。

量子力学里面充满着矛盾,这个矛盾在宏观的牛顿跟爱因斯坦的世界里面是不可行的,逻辑上就不存在的,但是在量子的微观层面上是可以的。所以量子力学带给人的是一种思想的冲击,这种冲击反映在汤因比的著作里面,就是他的这个洞见。

实际上今天“人”在哲学上仍然是悬而未决的。我们是完全被决定的,还是说可以有自由意志?

如果按照牛顿跟爱因斯坦的说法,其实人是没有自由意志的,不要说人,整个宇宙、整个过程、整个进程,明天也好,后天也好,都是这样。按照牛顿力学,都是决定论的。也没有真的随机性,就算你扔一枚硬币,貌似只能以概率来看待结果,但假设有个超级捕捉设备,捕捉到该行动的所有数据,什么角度、用哪个指头、力道有多大、周围地形、风速等等,你就可以精准知道哪个面会向上。

什么不是决定的?只要数据充分,就可以精准预测。按照牛顿-爱因斯坦范式,我此刻准备说出什么话,怎样组织语句,在我说这句话前多少个微秒就已经决定了,人类实际上是可以用很机械的方式研究。曾经有非常流行的研究人的方式,就是把人看作一台机器,后面我们不断去迭代,我们的大脑能读出来、能写进去,没有什么神秘。

但是量子力学给予我们完全不一样的答案,因为量子力学可以有彻底激进的随机性,这个随机性无法用任何东西提前决定。

所以汤因比的观点是个洞见,直到今天,我们仍然可以将它作为一个非常前沿的提法,就是我们是从量子力学来思考人类,还是从经典的牛顿爱因斯坦范式来思考?如果从经典的,那人其实是可以像积木一样的操控,今天我们用各种各样的方式来控制人,可以按照各种套路来PUA。但是在量子力学里这件事情全部推翻。

汤因比有一句话非常精彩,他说个体是不可以预测的,但是人类整体却可以预测。在他看来,整个文明我们还是可以有一个把握的,包括文明的倾向、文明内在的气质、文明的内核。我们今天有个说法叫大数定律,一个人无法预测,但是那么多人在一起的行动方式实际上是可以做研究的。

物理学有个说法叫“涌现”(emergence),就是每个单独的个体我们无法知道,但是当很多个体在一起以后,他们彼此影响,彼此构成一个关系,这个时候突然会有完全不一样的性质出现。

我们今天的时代仍然是英雄时代,我们只看在最前面的一个人,所有的光都给他,然而是他一个人打开一个商业帝国吗?不是的,他背后一定是有一群不错的人,他们结合在一起,涌现出一个很大的东西,所以在这个意义上说,整体的发展能够预测,但是分开来就不能。

这就是汤因比的第一个洞见。人类到底是被决定的,还是像量子一样充满了意外、充满着不一样?明天的你可以跟今天的你完全不同,你无可限量,当然无可限量是两方面的,也有可能无可限量到一塌糊涂、做出很可怕的事情。

洞见之二:技术的加速,将让一切知识、规范全部失效

在第290页,汤因比谈到“技术的加速性”,他用了一个很重要的词——加速。其实在那个时候加速还不是特别明显,今天回过来看,从1945年开始,也就是从二战结束的关口开始,我们把它叫做大加速时代。直到今天,很多技术领域里面的加速度仍然让我们叹为观止。

然而我们生活的别的面向非但没有加速,反而是停滞的。今天我们看看教科书或者新闻,今天理解这个世界的重要概念,全部是四五百年前的思想家奠定的。但那个时候他们不知道人工智能,还不知道人可以完全变成赫拉利所描述的“无用阶级”。

在我们这个时代,一切都在发生变化,因为技术在变化,而我们生活中其他领域的其他面向,距离汤因比本人所处的半个世纪前,甚至三四百年前,却大多是停滞的。

汤因比担心的事情我们还在担心,他担心的战争我们还在担心,那个时候政治的术语我们也在用,所以说我们这个时代的思想、思考,不管是政治意义上的智慧,还是生活意义上的智慧,几乎没有任何进步,我们寸步不前。

未来的时代在等着我们,我们都知道有一个术语,叫“技术奇点”,这在汤因比时代是不可设想的,但是我们这个时代可以。奇点本身是一个天体物理学概念,指体积无限小、密度无限大、引力无限大、时空曲率无限大的一个点。在这样的点上,一切的物理学规则,一切已有的知识全部失效。

到21世纪,甚至精确到21世纪中叶,我们或许就能看到人类文明撞上“技术奇点”。今天一部分技术指数级的加速度发展,使得在那一个点上,我们遭遇到跟天体物理学的奇点概念很相似的状况,我们所有的人文的、社会的,人跟人之间、国家跟国家之间,我们一切的知识、规范、规则,在那一点上全部失效。

我们不知道还有没有之后,我们不知道该如何生活,如我最近在商务印书馆出的著作书名所写,我们将“陷入奇点”。在技术奇点那一刻,我们还只抓住已有的那些知识,就没有办法去化解即将面对的问题。技术的速度不等人,而另一边人们还活在“抖音”“快手”的最后之人状态里,对这个奇点没有任何的准备。

所以,今天这个时代我们实际上在面向奇点而生活,我们必须面向奇点而思考。事情在发生,新的东西在不断涌来,我觉得汤因比当年已经看到了这个加速。

洞见之三:人类最大的困境,来自自我奴役

汤因比认为,后辈要解决的重要问题是人类在人造环境中的自我奴役。我们从智人一直走过来,在一万两千年前智人开始农耕生活,开始一点一点地兴起文明,然后我们开始驯服一些植物、动物,我们开始改变周遭的环境,直到今天我们都生活在人造环境里。

生活在农耕生活的人造环境里面,我们已经很不一样,已经不是一种自然意义上的物种了。庄子当时有一句话,叫“不开人之天,而开天之天”。他当时有一种感受,我们生活在“人之天”里面。实际上他说的意思,就是人生活在人造环境里面,已经忘记“天之天”,我们跟非人造的那个自然已完全割裂了。

从智人时代以来,人类过去面对的各种苦恼,大多来自自然本身——“天之天”。但是在汤因比的时候来看,我们已经有足够大的力量改变环境。而今天的极端天气,按照庄子的说法,那是“人之天”,是人为的碳排放造成的。

今天有一个术语叫“人类世”,什么叫人类世?就是人类单一物种就能改变行星面貌的时代。行星不再是它自己了,行星整个被按上了人类这个物种的手印。任何地方都有人类的手印,这个行星已经是一个人造的环境。

汤因比他虽然没有用到“人类世”这个术语,但是他告诉你们,我们就在这样的人造环境里面,我们所有的苦难都是自我施加的。

今天我们行星上的苦难,不管是个人层面的,还是更大的政治层面的,各种各样苦难都是人造的,你本来可以选择不这样,但你要这样,你本来可以选择用更好的方式一起合作,可你选择不合作,你选择彼此痛苦,你选择彼此威胁。

汤因比已经留下了他认为是最大的一个难题,就是我们如何面对自我施加的困境。

我们今天各种各样的困境都是人为造成的,包括今天的996、007,本来可以不这样,但是我们大家就集体进了这条轨道,进入最糟糕的纳什均衡,连小孩子都在内卷。

其实汤因比已经都指出来了,这些问题就是人造环境的自我奴役,其实只要通过博弈论就可以解决了,我们只要换一个视角,大家一起决定就可以。但是现实往往不是这样,只要有一些人不同意就不行。打个比方,电影院里面本来可以大家一起坐下来,可是前排有些人偏站起来,他们一站,后面人都得站。

汤因比给我们留下了一个特别扎心的问题,人造环境的构成性元素,是人——既然是人造的,意思就是人可以改,只是大家蠢到不愿意去改,大家一头挤在那边,这就变成了人造环境的自我奴役。

洞见之四:文明冲突的时代,政治秩序如何走出修昔底德陷阱?

当代世界很多貌似是局域性问题,但背后都有一个阴影。不管是中东也好,亚太也好,几乎每一个地方的骚乱,背后都会看到那个阴影般的存在。这就是美国令人惊恐与惶恐的一面。

在我们这个时代,我们的秩序该如何走出目前的状态,汤因比是没有提供答案的。在汤因比的时代,包括在今天,很多人还是相信存在着理想中可以值得信赖的国家。但是政治现实主义的视角,却给出了各种让人很揪心的分析。

在这个意义上说,我们面临的问题就是,如何有一个不一样的未来,至少我们能够相向而行,至少可以有一个方式来聊一聊,说说彼此的想法,尽量不用所谓的修昔底德陷阱的方式来处理政治问题。

今天美国可以掌握那么大权力,主导无数人的生命、主导全球走向、主导行星格局。人类学家布鲁诺·拉图尔说美国好似不和其他人生活在同一个行星上。所以在这个意义上,我们都企盼汤因比的恐慌能够以某种方式,得以消散。

洞见之五:面对战争不断的世界局势,如何构建世界性治理框架?

汤因比是经历过两次世界大战的老先生,他呼吁在主权国家之上有一个世界性的治理框架。

世界局势开始越来越麻烦,越来越问题不断,问题在于今天世界的主体都是主权国家,sovereign states,sovereignty 意思是至高权力。但问题是,sovereignty 之间各说各话,没有更高的权威。Sovereignty 来自三四百年前《威斯特伐利亚条约》,是17世纪的产物,到今天却是几乎一点变化都没有。

我们今天主导性的,是个人主义。其实每个个体在现代社会里面也是sovereignty,就是我的生活我做主,但问题是,你总是要跟别人生活。在当代世界中,人和人要生活在一起,其实特别难。愉快的时候没事,但是一旦有分歧,那就是终极之战,你怎么说服我,我怎么说服你?因为上面没有权威,没有什么东西高于 sovereignty,所以一出问题就是撕,一出问题就是用最狠的方式。

我们在汤因比的书里面读到他的呼唤,我们是不是要有一个方式,有一个政治性的框架,我们不再是彼此不同的人、彼此不同的人民,彼此之间设法伸出手。

我们貌似跟战争已经告别了,但是我们其实没往前走,我们总是保留着继续战争的可能性,这是多傻的事情。我们为什么不能够再往前走一步?这是汤因比在去世的时候都念兹在兹的一个念头。

今天我分享了五点,我觉得汤因比的思想仍然很前沿,他的很多想法跟这个时代有很深的关切。在今天有许多问题,比如亚马逊森林大火、澳大利亚原始森林,我们却没法合作应对危机,只能眼睁睁地看着。未来会怎么样我们也不知道,但是在可见的意义上,汤因比是悲观的。

在我们今天,文明前面的定语是人类,而不是某一个具体的国家,不是希腊文明也不是其他文明,而是人类文明。人类文明还能兴吗?它会怎么样?它会倒在哪一个点上?汤因比所有的那些洞见,其实都跟我们的明天,我们的下一步息息相关,他指引我们,如何在我们的时代,不只是回望过去,而是像他一样,真正地去追问人类的明天会怎么样。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。