摘要:科学家提出地球在第四纪后半期迈入因人类活动而导致地表发生巨大改变的“人类世”。与地学年代的时空坐标相对应,随着生存方式的变异和技术手段的扩展,可以说人类物种也进入了自我演变的第四期。在这一时期里,不但工业化食品生产与化工能源的急速耗费造成地球环境极度变异,“人工智能”(AI)、“虚拟现实”(VR)及“脑机融合”(BCI)等电子装置的开发更是使人类的基本需求逐渐转向精神愉悦和超现实满足,从而必将伴随人类自身的生物变异,打破“智能圈”与“生物圈”已保持了较长时间的既有平衡。面对如此严峻的突变,有必要从地球史尺度出发,反思既有的人类学时空观念,重建超越人类中心的新人类学。

关键词:人类世;地球史;智能圈;人类第四期;新人类学

▲ 人类世:以大球演变为周期的大尺度/网络图片

2017年发生了一系列全球瞩目的科技事件。随着“阿尔法狗”(AlphaGo)升级版“阿尔法元”(AlphaGoZero)在围棋技法上的再度突破,由电子装置体现的超强“人工智能”(AI)对人类“天赋智能”(NI)的挑战引起了波及甚广的各界关注。有科学家甚至认为,人工智能代表的挑战不仅对过去千年不变的“人类规律”产生强烈冲击,使人类历史发生根本性突变,而且在迈向未来的新阶段里,随着生物与机器结合,技术还将改变地球生命的原貌。面对严峻局面,作者呼吁在担忧未来突变之时,有必要掉转目光,重新检讨人类走过的路。

可见即便以人类现代命运为起点,也需要连通未来和过去,创建更为完整和久远的时空构架。然而多大才算完整?多久才算连通?无疑还需思考辨析。

一、地质史年表中的地球时间

20世纪后半期以来,跳出社会研究中的当下眼光乃至断代史的短时段局限,关注特定族群或文化的“长时段”或“大历史”已成为了学界不断追捧的新风尚。西方社会科学界较早倡导关注“长时段”的是法国年鉴学派的代表人物布罗代尔(Fernand Braudel,1902-1985)。1958年布罗代尔发表《历史和社会科学:长时段》,提出历史研究包含基本三种单位:“事件”、“态势”(周期)和“结构”。布罗代尔提出的此三者在时间度量上呈递增关系,可以分别称为人类历史的“短时段”、“中时段”和“长时段”。布罗代尔认为,在历史和社会科学研究中之所以必须关注“长时段”(Long-Period),是因为其不仅“长期存在而且左右着历史长河的流速,具有促进和阻碍社会发展的作用“。布罗代尔说,短时段的历史只是“报纸上就‘当前历史时刻' 所写的一切”,其“不过是海面,是只要载入书籍簿册就会冻结和凝固的表面”;因此,唯有“在长时段中才能把握和解释一切历史现象”。

与此相似,在以中国为例的史学研究中,也有学者提出了关注“大历史”(macro-history)的主张,例如黄仁宇。为何如此?在名为《中国大历史》的论著里,黄仁宇提出的理由是中国有10多亿人口,在过去150年内所经历的变化巨大,其情形不容许“用寻常尺度衡量”。

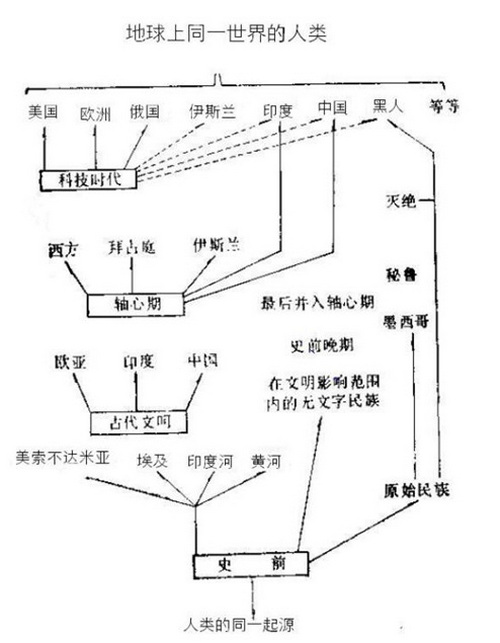

▲ 布罗代尔及其“大历史”观

可是相对于以地球衡量的更广阔时空而言,上述“长时段”和“大历史”却又都是“短时段”和“小历史”。它们的共同点仍然是以人类文明,也就是人类进入“历史”后的社会活动为坐标来加以看待和计算的。在以往西方主流观念中,“历史”要受历史理论的制约,有特定的选取标准,并非随便哪段时间都能称为历史的。这就是说,“历史”并非自然生成,而要受史学家们指定的“元话语”划定和支配。比如,在雅斯贝斯(Karl Jaspers, 1883~1969)看来,人类古今关联的漫漫岁月中,堪称“历史”的不过是其中一个特定阶段。它的标志是“人类理性的觉醒”。以此为准,往上溯的部分叫“史前”,往下排的才是“史后”(虽然一般不这样说),也就是“历史”的开始。根据亚里士多德、孔子、基督及释迦摩尼等的出现年代,雅斯贝斯推算人类的“历史”大约起始于西元(即基督纪元)前500年-前800年之间。他把这个时期命名为“轴心时代”(Axial Age),并以此为基准绘制出人类世界的“历史”整体图:

▲ 雅斯贝斯:人类“轴心时代”与“多元历史”

雅斯贝斯认为,“轴心时代”是认识人类进程的必要尺度。只有依据这尺度,人们才能够“衡量各民族对人类整体历史的意义”。但是按照他这样的标准和划分,正统的“历史”研究便理直气壮地排除了“史前”,从而也就把人类看待自我和世界的时间缩短在很小的范围里。这样的观点对“历史”概念的阐发具有推进意义,但同时又带有难以摆脱的自我局限。固执此见,便会把人类“历史”锁在欧洲中心的话语牢笼中。

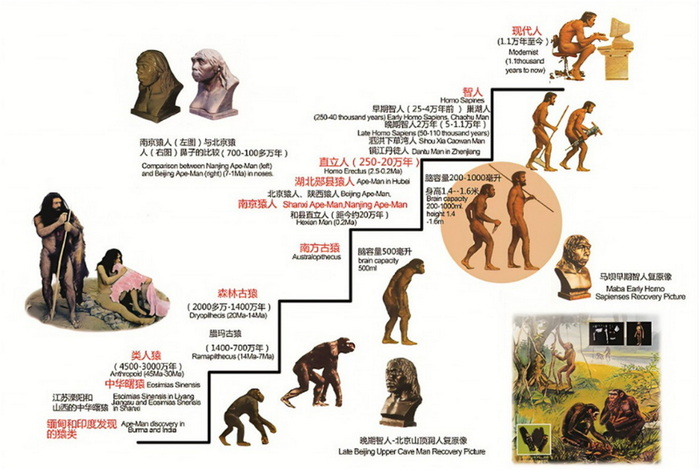

不过还有例外,那就是人类学。人类学通过对“原始”(野蛮)社会的关注,把“史前”和“史后”打通,尤其是以达尔文《物种起源》为代表的演化观点,把人类自身从当今“文明”社会不断往前追溯,一直追到被认为有祖源关联的灵长类物种之中,从而获得远比文明时代更为广阔的“长时段”和“大历史”。

▲ 博物馆叙事:以《物种起源》为核心的人种进化图

然而这还不够。在达尔文等人那里,即便将人和动物连为一体来看待,时间的单位仍还局限于生命世界(或有机世界)。对于更为寂寞漫长的“无机世界”而言,其显然还是“短时段”和“小历史”。如今从方法论、认识论乃至价值观的角度审视,这样的局限同样对人类自身及其赖以存在的地球均产生了不利的制约。

在这样的背景下,关注地质学界最新提出的“人类世”学说便有了重要而迫切的意义。

二、“人类世”场景里的人类尺度

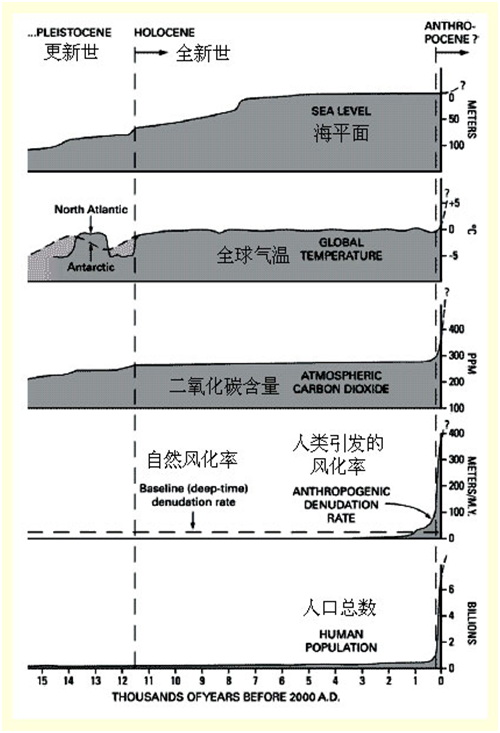

“人类世”(The Anthropocene)是对地质演变阶段的新划分,最早由诺贝尔化学奖得主保罗·克鲁岑(Paul·J·Crutzen)提出。为了强调今天的人类在地质和生态中的核心作用,克鲁岑提出用“人类世”概念来标志一个新地质年代的产生。在著名的《自然》杂志2002年元月号上发表的文章里,克鲁岑使用的标题是Geology of mankind,意为“人类地质学”。他的看法是:自18世纪晚期的英国工业革命开始,人与自然的相互作用加剧,人类成为影响环境演化的重要力量。克鲁岑指出:地球已在人类数千来的改造中脱离了本有的自然面貌。在21世纪,人类总人口可望达到100亿,地球表面百分之30-50的陆地业已被人类占领和开发。

这样,在更为漫长的地质史构架里,“人类世”便与此前的“更新世”、“全新世”等年代并列起来,凸显出其对地球环境的巨大影响。在接下来的英国地质学家们的描述里,“人类世”出现后对地球面貌的改变表现为四个方面:地质沉积率改变、碳循环波动和气温变化、生物种群急速灭绝以及海平面上升:

▲ “人类世”的年代示意图

在上面的“人类世”地质示意图中,时间原点设在西元2000年。左边的虚线代表“全新世”,右边末端指向“人类世”的来临。

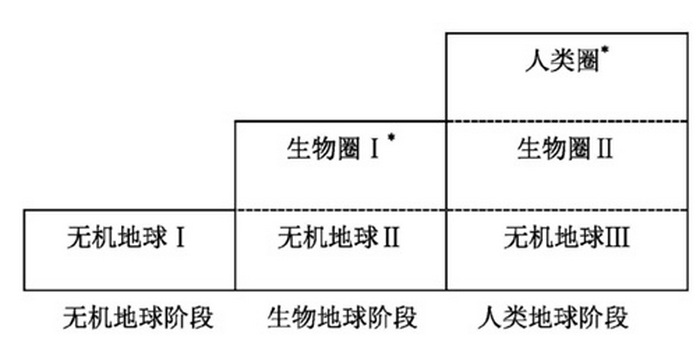

地质年代(Geological Epoch)以数万年至数百万年划分,基本单位包括宙、代、纪、世。大致说来,自260万年前以来是第四纪。在近代自然科学研究的论述体系中,“第四纪”(Quaternary)成为地球科学广泛使用的术语,代表地质年代中最晚的一个时段,“对人类社会来说,也是最重要的一个地质年代单元。”其中的时段又分为两个世,即“更新世”(The Pleistocene)和“全新世”(The Holocene)。前者指从260万年前到一万多年前的地质年代;后者指从一万多年前直到现在的时期。[9]因此从“地质史”角度看,人类存在的地质时期是“显生宙新生代第四纪中的全新世”。对于地球演化来说,该时期也被称为“人类地球”阶段。这一阶段的最突出标志,是形成了由生物圈衍生而来的“人类圈”(Anthroposphere),其范围下限自地表开始,上限在目前已达到载人航天飞行器的高度。

▲ 地球系统演化三阶段/引自陈之荣图

依照我的理解,就建立在现代性基础上的科学话语(包括自然科学和社会科学)而言,相对于达尔文以“物种起源”为起点或雅斯贝斯以“理性觉醒”为基准的历史主张而言,地质史意义上的“人类世”视野及其尺度堪称“更长历史”或“超历史”。以此为坐标,或许才能更接近宇宙本貌,理解所谓“历史”和“文明”,从而进一步认清人类与世界的本质关系。延伸而论,以关注、研究和反省人及其文化的人类学或许也才能在更新自己的尺度和框架后,提出对生命演化的新阐发。遗憾的是,正如有学者指出的那样,即便在西方的大学课程中,“历史学仍然主要关注的是过去几千年的人类历史”,由博亚士(Franz Boas)等扩展的人类学式的“深历史”框架,在时间尺度虽有扩展,也至多延至古人类边界便打住,局限依然明显,即都“阻碍了学者完整而全面地了解人类、人类起源和人类历史。”

三、从全球都市化到智能数字化:人类进入第四期?

早在1873年,意大利科学家安东尼奥`斯托帕尼(Antonio Stoppani)就从地质学角度对人类出现后的地球史提出过新的命名,使用的术语是“Anthropozoicera”,即“人类纪”。只是到了克鲁岑在21世纪的表述里,相应的术语才又上升为“人类世”,并有了进一步发挥。

根据克鲁岑解释,“人类世”的主要特征在于导致地球环境改变的力量正由自然转变为人类,尤其是从物质力变为思想力。克鲁岑转述20世纪30年代俄国科学家弗纳德斯基(V. I. Vernadsky)的话说,演化的趋势必将朝向人类思想和意识的日益增强,从而导致其周遭万物深受影响;并且“除非爆发世界大战或全球瘟疫那样的巨大灾难,人类还将作为主要力量继续影响地球环境数千年。”

▲ “人类世”的命名倡导者、诺贝尔化学奖荣获者克鲁岑

2011年3月,美国《国家地理》网站刊登专文介绍“人类世”,题目叫做《进入“人类世”:人类的纪元》(Enter the Anthropocene:Age of Man)。文章说:“人类世”这一新词语标志着一个新的地质纪元。该纪元由我们人类对地球的巨大影响所定义。在全世界的所有城市都灰飞烟灭后,人类的巨大影响仍将以地质式的记录在这个星球上长久留存。[14]为了说明这一点,该文配了醒目的城市图片。作为对照,不妨将其与中国城市的发展景观并置反思:

▲ 城市痕迹:“沙漠城市”迪拜与规划中的“大上海”

不难见出,仅以被称为“发展中地区”的上述两城为例,无论中东还是东亚,都显示出人类活动已多么突出地在地表上留下了“地质式的记录”。

在中国,因关注科技发展对地球环境的负面危害,刘东生院士等科学家对“人类世”概念给予高度评价。刘东生认为,“人类世”对地球的影响已达到了全球尺度, 极有可能“改变地球系统”并“威胁人类的生存”。

与作为理论和学科的人类学一样,“人类世”的词根也是“人”。在西方科学式的话语里,无论用Anthrop还是Human或Man表示,都指进化阶序里一个生物种群的诞生。按照人类学的通常界定,人与其他动物分离的主要标志是大脑的发展,亦即智力的形成或思维的突变、以及能制造工具等。据体质与考古相结合的计算,这个时刻距今大约已有20至10万年。但这一时间单位显然不能直接等同于“人类世”。目前科学界赞同“人类世”概念的学者里,对其标志年代的划定是有差异的。有的提出当以1784年蒸汽机的发明为界,有的则认为应划在8000年前农业方式出现之际,等等。不过既然以“人的纪元”命名,这些划分显然都与人类学以往对人的界定相区别,除非重新以地学年表为基准,在“地球史”框架中对以万年计的“人类史”加以调整。

的确,在“人类史”的数十万年里,人类的生存方式经历了多次的重大演变。若将其中的阶段再作细分,则更能便利地探寻其与“人类世”框架的对应。在我看来,就食物获取方式及其对地质生态造成的影响而言,人类世中的人类史还可分为四个相互连贯的时期——

第一期:“采集-狩猎”时期,由于食物主要是自然获取,人类与环境的依存关系大致均衡;

第二期:“游牧-农耕”时期,因砍伐森林、使用工具及栽培、养殖技术,人类行为导致地貌发生较大改变;

第三期:“工业生产”时期,通过化肥、农药的广泛使用以及生物技术在食品领域的推广,人类不但致使地球环境遭受重创,而且几乎摧毁了动植物系统固有的生态链。

第四期:“转基因食品与人工智能”时期,通过对食物基因的人工改造并依托电子技术的拓展,人类在改变有机食品的生产模式并使对精神食粮的需求逐渐超过对有机食品的依赖的同时,日趋加剧地改变着自身的生物面貌。

具体而言,在人类史第一期的“采集-狩猎”阶段里,人类能够通过近于天然的方式获取食物,以满足物种生存的基本需要,对环境的自然状貌几乎改变不了什么,即便有了火的发现和使用简单的辅助工具,也未对生态平衡造成破坏,故而难以造成地质学意义上的显著影响。

到了第二期的“游牧-农耕”时代,事情开始有所变化。通过对动物和植物的驯化、培育,人类掌握了能更稳定和成规模获取食物的技术,从而促使大型聚落(部族、城邦、王朝)的四处出现以及各地人口持续、成倍的增长。与此同时,伴随着大面积农田的日益开垦和森林砍伐,自然界的地表生态也遭受到日趋严重的改变和损害。

在我看来,导致地球生命在第四纪发生突变的真正起点——亦即地质学意义上的“人类影响”,正是从以农耕和畜牧为标志的第二期开始的。正因有了人类在这一时期引以为豪的从认识自然到改造自然、征服自然的划时代“开创”,才延伸了后面“工业化生产”及“食品转基因”阶段的相继出现。而且正是从第二期开始,后续阶段均依据同样的思想驱动力,都坚持“以人为本”和“人类中心”,坚信“人是万物尺度”。

在学术界,对于人类世的时间上限问题目前尚有争议。保罗·克鲁岑从蒸汽机问世对地球环境的深远影响出发,建议把起点定在工业革命发生的18世纪。另有人主张定在1945年7月16日美国在新墨西哥沙漠进行的首次核爆试验。我赞同威廉·拉迪曼(William Ruddiman)等人观点,认为人类世的缘起应为大约迄今8000年前人类的“农业革命”开创之初,[16]原因就在于农业及其伴随的人类定居聚落的出现从根本上改变了地球陆地的原本面貌。

正是在第二期“农业革命”出现之后,接下来,由于城市诞生及工业制造对能源的巨量需求,出现了改变河床的大坝和污染环境的工厂,于是进入“人类史”第三期与第四期后的人类不但造成了地质学意义上的显著变化,甚至可以说导致了人类生存本性的灾难性蜕变。在持续至今的后面两期里,为了无限制的追求产量,人类不仅相互竞争地向所有未征服的区域挺进,竭力占领并开发地表上仅存的“荒原”(生地),而且向固有的农田(熟地)持续施放巨量的化肥和农药,甚至借助不受制约的科技手段、以可能摧毁后代身体机能的风险为代价,生产形形色色的转基因食品。

▲ 彻底改变地貌:农业工业化的场景

在这个意义上,如果以“人类世”坐标来表明人类因自身活动使地质史进入一个导致环境灾变、物种毁灭拐点的话,这拐点的标志便是人类历史从第三期向第四期的迈进。而如今的人类,可以说正处于第三期至第四期过渡的重要环节。

四、人类世方向:上升、坠落还是循环?

以人类学观点看,作为灵长类生命之一的人类,其体质上的生物性特征决定了对自然环境的根本性依赖。为了生存,无论个体还是族群、也不论卑贱者还是统治层、生活在东方或西方,人类成员中没有谁离得开维持生存所必须的阳光、洁净的水、无毒的食物以及未被污染的空气。在人类史的第一和第二期里,这些最基本的生存条件以经验和常识的方式,被普遍认知并世代传承,先从“采集-狩猎”开始,而后又延续到“游牧-农耕”阶段,人们对地球家园,也就是今天所说的生态环境予以持续的维护和坚守,并通过自然神话、祭天仪式以及宗教禁忌等多重手段,从观念到实践维护着人类获取与环境修复之间的尽可能均衡。在通往世代延续的漫长路途中,不同环境中的人们既总结出了五行(金木水火土)“相生相克”、人与万物交映生辉的互补观念,也呈现出让牲畜在冬夏草场轮流放牧从而不让地表受到破坏的循环类型。这时,即便有了城市,在最初也更多只是充当着自卫(城)和贸易(市)的功能。

到了第三期,一切开始变形、变性。连片扩张的农田、过度放牧的草地、无限增多的水坝以及超大规模的城市,统统成为了地质学视角里的地表伤痕。且不说地下能源近于耗尽、天空臭氧层严重受损,因森林砍伐、动物和鸟类被大量捕杀形成生物链断裂而导致的生态危机以及可乐一类碳酸饮料造成的人体变异……所有这些,无不表明进入第三期后的人类物种似乎不仅背离了地球,也背离了作为生物性现象而存在的生命自身。所以严格说来,第三期的人类是这个物种的自我异化,本质上已走向了否定自身的歧途。因此如果不以单线进化的思路加以表述,也就说如若改用非线性思维的方式来阐释的话,第三期的人类就仍有希望,尚还并非堕入深渊无法回头,而可视为像不幸感染疾患的病人,如若得到正确治疗即可再获解脱。

进一步说,也只有在这种历史可以倒转(回复)的认知前提下,步入歧途的人类才有自救的可能。在人类物种的自我调适系统中,这种自救的可能之一,便是摆脱异化、自觉向第一期的“原住民知识”复归。所谓“原住民”,在广义上讲,就是”具有原住民知识,懂得尊重地球、敬畏地球、保护地球并能够与万物共处的自然人群”。在此,“原住民知识”也可称为与地球相连的“原生知识”,关乎人类自然属性的经验和常识。

这些常识在日常经验里平凡地发挥作用并反复告诫人们:天空是蓝色的,河流应该清澈,空气清新,大地布满植被,气候循环稳定,万物相互依存,人在与自然的关联中收获,食品不应有毒……

可见,由人类史前三期所构成的演变趋向还有不同可能,既可是直线的、无法逆转的堕落图标,亦能是虽有偏离但业经努力便有可能再度循环的场景。

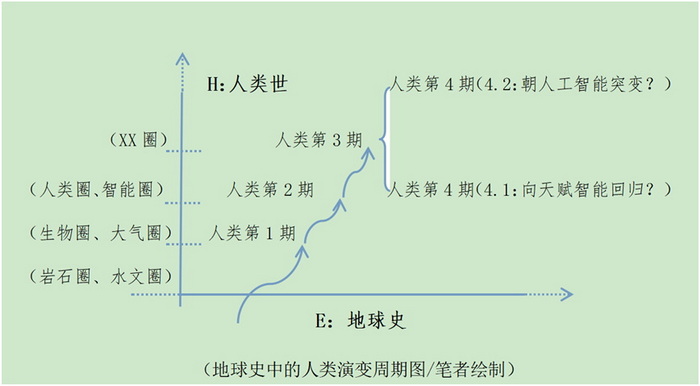

图表说明:

1)E(Earth)和H(Human)分别代表“地球史”与“人类世”,纵横两向表示演化的历程和生物延伸。其中的水平方向象征以地心引力为基点的“生物地平线”;

2)起伏的连线和箭头表示人类周期,从1到3代表自“采集-狩猎”、“游牧-农耕”至“工业生产”的三期演化,标志着人与地球轨迹——生物地平线的逐渐疏离及由此派生的地质灾变和人类异化的出现和加剧;

3)数字4表示人类进入第四期后的双重可能,即可经由“天赋智能”(NI)的自省,向生物圈及地球轨迹回归,亦可能在失控的“人工智能”(AI)引导下加深蜕变,在表面上升的幻象中,进一步加重地球危机……

不确定的未来意味着多种可能,一方面在人类意识与思想力作用下,通过计算机与网络技术的推动,出现了日益将全球推向技术与功利为核心的“智能时代”,并派生出以AI(人工智能)和VR(虚拟现实)及转基因食物为标志的新突变。另一方面,由于人类不仅对各类精神性人造食粮的需求在数量与比例上即将超过由自然提供的生物食品,演化出仅因满足精神需求便派生的对地表环境的大规模改造,而且力图把精神满足的延伸到神经中枢,通过“脑机融合”(BCI)技术改变自身,故而使人类在即将到来的未来世代变为近乎神灵的新物种。

值得关注的是,由于这一阶段的人类发生了与以往既有特征日趋不同的变异,在一些硅谷科学家眼里,新演化而成的物种被称为“人类2.0”。然而,结合人类以往连续四期的演化历程来看,即将形成的新物种与其说是“人类2.0”,不如视为4.0更为恰当,因为自进入以栽培和畜牧为标志的第二期起,“人类2.0”便已诞生了。

▲ 首位人类赛博格:彼得2.0

如今,地质学意义上“人类世”还处在形成和演变中,对它的评价也还有争议。然而对于以“人文”为核心的人类学研究来说,有必要在地球史框架里,以“人类世”为新尺度和新坐标,通过反思和评述人类演进的四期历程,重建连接并贯穿人类各期历程的新话语和新范式。在中国,这样的推进尤其紧要。正如李济当年通过把地学年表引入本土人类学,从而以科学话语极大延伸了国史叙事一样,如今更需要通过全球范围的科学人文对话,在搭建审视与阐发人类生存的时空坐标意义上,不仅尽可能与“史前”漫长的更新世、创新世等地球周期相同步,并且还需与因可能的历史终结而堪称“后史”的未来相适应。

五、“智能圈”:第四期的人类可否重塑自身?

从地球史角度反思人类进程,可以看出人类第三期引发的危机理应由与其同步的文明观念及生产制度负责,但仔细检查,在前面的阶段其实就埋藏了诸多的相关“祸根”。比如,在以文明史为尺度的“长时段”中,先是进化式的观念将人类适应环境的不同方式做等级排列,从否定采集、狩猎开始,继而贬低、排斥游牧,张扬、推广农耕,以“野蛮”和“文明”为分野,竭力在教化与实践两个方面齐头并进,推行以某种类型为标准的生存方式单一化。进入工业化时代后,又出现了对科学技术不加限制的一味追捧以及对“万物有灵”等传统信仰的无情扼杀,以至于引发出如今遍及全球的环境污染、资源匮乏乃至有可能出现的地质灾变。

可见,以“进化主义”为核心的人类观念仅根据生产力标准,过度地否定了被视为蒙昧和落后的“土著”传统,尤其是把地球视为大地母亲的“采集-狩猎”类型。如今,若改用环境、生态及健康等更多样的指标看衡量,则可即刻获得另外的结论。例如仅从疾病传播的角度对“农业出现之前”状况进行总结,《剑桥医学史》编撰者罗伊波特(Roy Portey)等就得出令人耳目一新的结论,强调:

人类的祖先(类人动物)作为狩猎者和采集者至少有450万年的历史。他们以50至100人 群体分散生活。人口的低数量和低密度减少了病毒和细菌感染的机会。此外,狩猎和采集者的生活方式也使他们避免了许多其他疾病。他们是永不停顿的民族,经常迁移……也不会积累吸引携带病源昆虫的垃圾。

▲ 《剑桥医学史》

接着,针对牧业文明的出现,作者们又作了进一步比较,指出:“最后,狩猎和采集者还没有驯养动物。驯养动物有助于他们创造食用和使用的肉类、兽皮、奶类、蛋类以及兽骨的文明,但是也会因此传播许多疾病。”

不过若从“人类世”观点进一步讨论的话,或许须对“文明”的含义再作反思。相对于低破坏的“采集-狩猎”而言,游牧和农耕共同标志着人类进入了“第二期”的文明阶段。不过如今得对其作双向思考:一方面,因对动力资源等的索取有限,尤其是大部分群落还保持着“万物有灵”式的思想动力和精神信仰,此阶段的人类尚能保持“低能耗”水平从而维系与地球环境的共处;另一方面,第二期的“文明人群”也在科技力的帮助下对自然界加以粗暴干预,从而开始了对环境的破坏进程——不是改变动物本来的生物链关联,便是造成原有多样性自我更新能力的植被人工化、单一化……

于是还得思考“文明”究竟是什么?在有关生态文明的文章里,笔者曾做过这样的阐释:

西语中的“文明”(Civilization)一词, 本意之一是城市化。这既意味着走出自然、改变自然, 又标志着人类自我中心。这种核心理念蔓延至今, 便催生了从工业革命直到全球现代化的一系列社会巨变, 并引发了遍及世界的环境污染、气候异常和生态危机。

可见,即便可把游牧和农耕并称为人类史上的“文明生态”——亦即与生态相关的文明的话,这种文明已经潜伏病灶。正是这一文明病灶在工业化时代的发作、蔓延,导致了如今日趋显著的生态危机。为了挽救危机,今天的人们开始呼唤“生态文明”。在我看来,对生态文明的建设与其说是重新设计未来,不如说是要重温乃至修改过去。这就是说,为了在地球上更持久地生存下去,人类必须进行自我批判。批判的路径就是认识“文明”的问题和局限。诚如叶舒宪指出的那样,20世纪人类学对文明的反思,在某种意义上意味着人类历史的“再启蒙”。其直接的目标不仅是“文明”的自我质疑与批判,以及对“文明霸权”的挑战并且还将使原有“文明/野蛮”二元对立的模式重新翻转。

在2004年的中国人类学高级论坛上,笔者与其他与会同仁一道着手分析所谓的“文明生态”,提出进入此阶段后的人类如何蜕变,“开始以自己为中心,迷信‘文明’的力量,不断征服和改造自然,滋生出以‘文明’为世界目的的生态观,打破既有的平衡,要生态为文明服务,创造出使自然系统大为改观的牧业文明、农业文明,直至发展出威胁生态环境的工业文明。”

论坛之后,通过对“发展”观念的激烈辩论,与会学者联合发表了有关生态文明的《银川宣言》,强调:

人类社会经历了从自然走向文明的阶段,如今在生态危机的威胁下已处在从文明回归自然的紧要关头,如何摆脱自身行为对生存环境的破坏、在族群互补的基础上重建维护生态和谐的文化理念,这是一个关系到全球人类生死存亡的大问题。对此悠悠大事,全球的人类学者携起手来,走向生态文明!

▲ 2004年中国银川:第三届人类学高级论坛生态宣言

回到“人类世”视角。克鲁岑强调,在“人类世”时代,科技人员(scientists and engineers)有责任引导人们走向(重返?)以环境和生态的持续为基础的社会管理。尽管这样的看法流露出对科技精英的高度肯定,但毕竟承诺了对未来的深重职责。

20世纪中期,曾在中国生活工作多年的法国科学家德日进(Pierre Teilhard de Chardin,1881-1955)就提出了由思想、精神和智慧构成并包裹地球的新圈层——“智能圈”,预言其将对地球——尤其是地球生物圈的状况产生深远影响。“智能圈”的原文是Noosphère,汉语也译为“人类圈”、“智慧圈”、“理性圈”或“灵智界”等。不过虽然都是对英文词汇的“拿来”式翻译,所选择的对应汉词还是当有所细分。在长期历史积淀中,汉语的“智慧”意涵深邃,同时具有“理性”、“超理性”乃至“心性”及“神性”、的多重所指。在我看来,此处的Noosphere当与“智力”、“智能”对应,故译为“智能圈”(“智域”)更恰当。

德日进于1923年来华,取汉语名为“德日进”,1929年担任中国地质调查所新生代研究室顾问,指导过周口店的发掘研究,被誉为“中国古脊椎动物学的奠基者和领路人”。他同时关注宇宙、地球和人的问题,集科学家、神父与跨文化研究者为一身。与德国的潘能伯格(Wolfhart Pannenberg,1928年-)一样,德日进的研究成果也堪称为“神学人类学”。在地球演化的整体意义上,德日进把人类降生视为生命之树的顶端萌芽,并概括出人在生物学意义上的四个特点,即:1)超常的扩张能力,2)极快的分化速度,3)意料不到的生长能力的持续性,以及4)漫长生命史上从未出现过的在各分枝间相互联系的能力。根据德日进的判断,伴随着地理上和心理上的不断适应、调整,位于“智能圈”顶端的人类将以前所未有的速度继续演变、扩张, 走向组织复杂化和反思意识的更高程度,从而更为深广地参与地球演化。

继德日进之后,学者们对“智能圈”(“智慧圈”)作了进一步阐发,维尔纳茨基(Vladimir Vernadsky)阐释说:“在我们的行星上,智慧圈是一种新的地质现象。人类第一次变成强大的地质力量。”陈之荣认为“智慧圈”由“生物圈”演化而来,代表后者的新阶段,特征是智慧与科技将为地球构建和谐的“人类圈”。以此为标准,真正意义上的“智慧圈”的时代还未到来,因为“一系列全球性问题正在困扰人类,表明人类地球还不够‘智慧’”。

2017年被称为人工智能“应用元年”。在这一年当选美国《财富》杂志年度商人者,即为“硅谷人工智能革命的引领者”。令中国精英深感欣慰的是,在这轮激烈的国际竞争中“中国不再缺席”,不但国内业界成绩斐然,而且还由国务院发布了具有宏观导向的《新一代人工智能发展规划》,要求在未来规划中将人工智能全面运用于制造、医疗、城建及国防等各大领域。

面对如此迅速的变化,不难预见由人类创立的“智能圈”将对万物生存的地球产生何等重大的进一步影响。如果期待这种影响能够通过人类自省,朝向有利于地球生命在“人类世”持久生存而非像恐龙那样灭绝的话,不但有必要将人类史与地球史视为一体,以地质年表为单位拓展既有认知范式,而且还得跳出受“人本中心”束缚的地球观,回归将地球当做母亲、把其他生物视为同类的元知识、元信仰,在生命发生的原点上重塑人类。

结语

应当重视科学家提出的“人类世”概念,进一步放开视野,关注地球在第四纪后半期迈入因人类活动而导致地表发生巨大改变的新纪元。

与此为前提,应调整人文社会科学的研究范式,在时空尺度上与地学年代相对应,也就是要视野扩展,更换坐标,关注人类物种的第四期演变。

▲ 芭芭拉·沃德等:《只有一个地球》

在人类演变的第四期里,需要不断强调的共识是:不但“只有一个地球”,而且也只有一个整体的人,也就是只有一个命运相关的人类共同体。面对地球家园的濒危处境,必须突破19世纪以来以“民族-国家”为基础的旧世界体系束缚,重视生态环境在地球各地的普遍变异;与此同时,关注因“人工智能”(AI)有可能对“天赋智能”(NI)的取代,从而改变地球“生物圈”与“智能圈”既有平衡的未来趋势。

有鉴于此,有必要从地球史尺度出发,不仅在体质-生物、文化-社会和哲学-神学的综合层面回向“整体人类学”,而且还应进一步反思人类学原有的人观、群观和时空观,创建超越人类中心的新人类学。

致谢:本文初稿于2011年,系提交内蒙古大学举行的“生态智慧:草原文明与山地文明的对话”会议论文。感谢纳日碧力戈教授的盛情邀请及与会同行的评议,感谢电子科技大学数字文化与传播研究中心支持。

[引用格式]徐新建.人类世:地球史中的人类学[J].青海社会科学,2018(6)1-11,推文有所修订。

关于作者

徐新建,文学博士,四川大学教授、博士生导师,中国比较文学学会文学人类学研究分会荣誉理事长、人类学高级论坛学术委员会主席团主席。著有:《从文化到文学》《西南研究论》《民歌与国学》《多民族国家的文学与文化》,主编《灾难与人文关怀》等。曾获全国少数民族文学“骏马奖”、教育部人文社科优秀成果奖等奖项。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。