城市馆(节选)

在繁华的荒地上领略艺术的诗意

文︱刘旭俊

受限于上海当代艺术博物馆的容纳能力,部分的城市馆不得不散居在城市的其他角落。受限于上海双年展的经费有限,那些城市馆又不得不借居在半荒废的中央商场里。然而,意想不到的却是一种反讽的效果——家花没有野花香、墙外开花墙内香,“贱养”的城市馆反而比养尊处优的主题馆更具魅力,甚至还因此为上海双年展增加了不少好评。

资本运作在艺术展览上终于遭遇了滑铁卢。展示空间之于艺术品,绝非投入资本愈多愈好,而是必须尊重艺术品本身的自主性——与其由人指定将艺术品放置在某个空间,不如把选择权还给艺术品,让它自行寻找与之最为匹配的空间。斥资甚巨的主题馆提供了琼楼玉宇,却并未在空间利用上实现最优配置;反倒是残垣断壁的中央商场赋予了艺术品一种崭新的废墟感呈现方式,把当代艺术与废墟并置,如此鲜明的反差被融于一体显得别有一番韵味。

在上世纪80年代,频繁出入于上海中央商场的人往往拥有着最体面的生活方式。位于商场内的维修部专修三洋双卡收录机,松下录像机,索尼、日立、东芝电视机(多半是从海外走私的)与华生牌鸿运扇(产量稀少售价颇高的国货),那些急于修理紧俏商品的顾客,是那时最懂得如何生活的人;位于商场侧门的是德大西餐社,在当时,它的西餐口味之正宗可谓屈指可数,能在那里吃上一顿西餐、喝上一杯现磨咖啡的约会方式堪称是奢华的享受了。如今,雕栏玉砌已不在,朱颜也早就改了好几回,只留下家徒四壁的残破样。昔日的荣光黯淡了,幸好在这片荒地上重又开出了当代艺术的花朵。或许,也正是由于它们的存在,才构成了一个结构完整、艺术生态平衡的上海双年展。看惯了主题馆里的温室植物,不妨去那里走上一遭,领略一下野生的花香。

波哥大馆

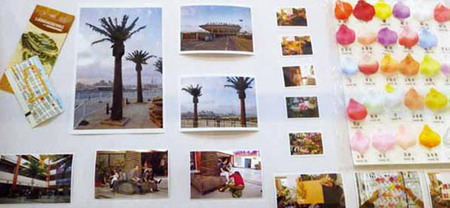

从何时起,华人的勤劳脚足踏上了遥远的哥伦比亚?确切答案难以考证。或许,可以另辟蹊径地找到一些参考。哥伦比亚的国宝级人物加西亚·马尔克斯曾在《霍乱时期的爱情》里记叙了一个华人在19世纪末只身前往南美大陆,还因为几首酸溜溜的诗获得了一个民间诗歌奖。波哥大馆展出的艺术品均以“波哥大唐人街”为主题。相似的情形再度发生了,中国式的穷酸诗意又一次引起哥伦比亚人的好感。美艳却流失了生命力的人工花卉遍布唐人街,经济耐用是“中国制造”的代名词,阿尔贝托·巴拉亚(Alberto Baraya)的作品里这种盛放的虚假幸福,并不能掩藏卡洛琳娜·卡塞多(Carolina Caycedo)在地图上呈现出的紊乱与杂芜的地图式街景。廉价的美感难以消弭现实的慌乱,这大概就是上海和波哥大的共同点,当你在波哥大馆里发现上海的影子,只要一出门就会同样发现——你所在的城市也可以叫作波哥大。

【声明】以上内容只代表作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。