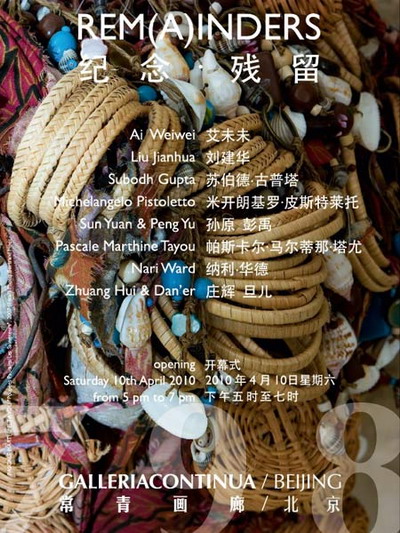

展览海报

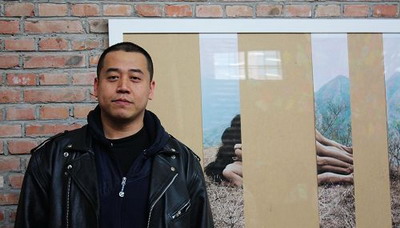

2010年4月10日(99艺术网,金程) 今日下午5点常青画廊隆重的在北京798艺术区献上一个特殊的群展《纪念·残留》,此次展览展出的是一些国际艺术界中顶尖艺术家的作品。本次参展艺术家共10位,他们均是:艾未未、刘建华、苏伯德·古普塔、米开朗基罗·皮斯特莱托、孙原,彭禹、帕斯卡尔·马尔蒂那·塔尤、纳利·华德、庄辉,旦儿。艺术界众多知名人士、媒体、画廊工作人员、学生等前来观展。开展前,众人围堵在常青画廊的门口期待5点的到来,势必给路人的感觉:这是一场不可错过的展览。

随着常青画廊工作人员拉开那厚厚、重重的大门,众人涌入展厅,走进这里确确实实有着别树一帜的感觉。据悉,此次参展艺术家均来自意大利、中国、美国、喀麦隆和印度,就年龄和背景的多样性来说,这也备是一场可以让观众认识来自世界各地不同艺术家作品的展览。此次展览展现了这些艺术家将如何运用创造性的手法给那些通常被认为是废品、次品或不值钱垃圾的物品和材料赋予新的生命和意义。通过创造性行为的脱胎换骨,记忆的场景改变了;日常生活的空间和用品成为艺术作品,述说着新的故事。于是对物体的堆砌、拆解和重组被比喻成熵和进化(熵是指系统运行有序和无序的程度,维持一个系统的有序必然破坏另一个系统,越无序,熵量越大)。

本次展览将持续到2010年8月29日。

此次展览可以让观众认识来自世界各地不同艺术家的作品,这些艺术家来自意大利、中国、美国、喀麦隆和印度,就年龄和背景来说也具有多样性

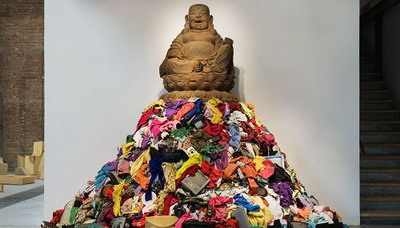

纪念·残留金属佛雕塑,旧衣服,电器构件,木头可变尺寸2010年

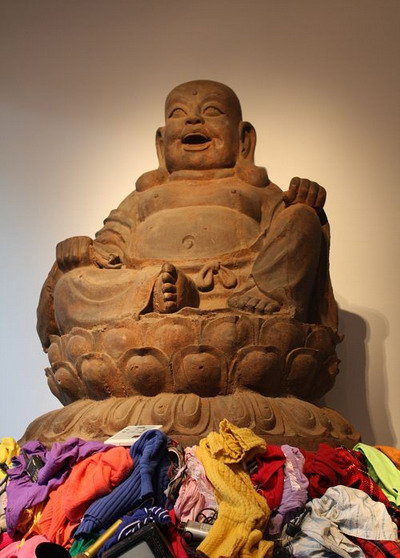

作为贫穷艺术的主要倡导者之一,米开朗基罗·皮斯特莱托(比耶拉1933,生活工作在意大利比耶拉),同样为此次展览创作了新作品,一个符号被改变和传递,象征在形成状态中相对的现实,所有事物不可避免地流逝。雕塑包括一个静止的佛像,和一堆各种各样的破布、旧衣服和旧电器。作品在结构、一致性、颜色和触感上表现了对比。衣服本身携带了那些使用、触摸和体验它们的人们的痕迹和记忆-现实场地的丰富性对比永恒的“理想化美丽”。

纪念·残留金属佛雕塑,旧衣服,电器构件,木头可变尺寸2010年

米开朗基罗·皮斯特莱托于1933年生于比耶拉。 1955年他开始展出作品, 1960年,他在意大利都灵的加勒蒂亚画廊举办了首次个展。对自画像的研究是他早期作品的特征。在1961-1962两年间,他创作了最早系列的《镜画》, 这些作品直接将观众和现实包含进作品中,开放并逆转了被20世纪前卫主义封锁的文艺复兴时期的观点。这些作品在60年代迅速使皮斯特莱托得到国际上的盛赞,在欧洲和美国举办了多次个展。《镜画》是他后续艺术作品制作和理论思想的基础。

1965年和1966年,他创作了名为《被取物》的一系列作品,成为贫穷艺术产生的基础,皮斯特莱托是这个艺术运动的源动力和倡导者。1967年他开始在传统展览空间以外创作,制作了他其后发展了几十年的“创造性合作”概念的首例。1975-76年他在都灵斯坦画廊举办了12场连续的展览《房间》。这是一系列复杂长期的名为《时间大陆》作品的首展。

在80年代早期,他用硬质聚氨酯制作了一系列雕塑,1984年在佛罗伦萨观景城堡的个展中转用大理石制作。从1985年到1989年,他创作了“暗”卷,名为《肮脏的艺术》。在90年代,用作品《项目艺术》,和在比耶拉创造的《艺术城市-皮斯特莱托基金会》和《思想大学》,他将艺术积极地与社会各个领域联系起来,目的是鼓励和产生有责任感的社会变革。2003年,他获得威尼斯双年展的终身成就金狮奖。2004年,都灵大学授予他政治学荣誉学位。在那个场合中,艺术家宣布了他最新的阶段的作品,《第三伊甸园》。2007年,他在耶路撒冷获得了沃尔夫基金会艺术奖,“为了他持续性的创造性的作为艺术家、教育家和活动家的职业生涯,他活跃的智慧创造了前瞻性的艺术形式,促成了对世界的新概念”。2008年,皮斯特莱托- 艺术城市由于创新的交流语言而获得萨索马可尼市特别奖。2010年正在准备费城当代艺术博物馆举办的回顾展。

纪念·残留(局部)金属佛雕塑,旧衣服,电器构件,木头可变尺寸2010年

纪念·残留(局部)金属佛雕塑,旧衣服,电器构件,木头可变尺寸2010年

遗弃的记忆陶瓷用品可变尺寸2010年

陶土是刘建华(1962年生于吉安,生活工作在上海)情有独钟的作品材料;看上去坚硬而实际非常脆弱,正是这种介于表象和实质的双重属性促使艺术家利用它创作。中国有很长的制造陶瓷艺术品的历史。在纪念·残留展览中,刘建华来到江西景德镇追溯制造陶瓷的历史——景德镇是制造精致的,绝对完美的瓷器的地方。它的确是中国审美和观念、道德、历史坚实发展的代表城市。但是艺术家并不关注瓷器的制造,而是寻找被丢弃的碎瓷。在他手中,制造粗糙或残次品被赋予了新意义,重新获得审美的、观念的,特别是道德上的价值。

遗弃的记忆(局部)陶瓷用品可变尺寸2010年

刘建华艺术的魅力就在于其对材料统一而多变的应用、对主体的准确定位以及其中发人深思的问题。它就像是在一片无边无际、包罗当下社会和人生现实、景色万千的大海中航行。其中的涵义互相关联而又飘忽不定,不断地发生波动和变化。其对政治、社会和美学主体的理想使他的作品有一种独特的品质。他站在高处,俯瞰现实生活。对刘建华来说,看的同时就是思考,而感知当今社会的唯一途径就是快速改变。

现在,刘建华站在一片陌生的未知领域当中,赤身裸体,毫无遮掩。他不再有“陶艺家”身份作为保护,他正在新的艺术新领域尝试一种新的方式生活、工作,而展览中展示出的结果则是如此地令人着迷。

刘建华在近些年来在不同的著名场所举办了密集的展览,包括:温哥华双年展,温哥华,加拿大(2009);北京公社,北京,中国(2009);原料结合,上海当代艺术馆,上海,中国(2008);常青画廊/穆琳,法国(2008);第三届南京三年展,南京博物院,南京,中国(2008);新世界秩序—当代装置和摄影展,格罗宁根艺术博物馆,荷兰(2008);第二届莫斯科当代艺术双年展,联邦塔,莫斯科(2007);上海外滩三号,上海,中国(2007);“坟墓”,金斯林艺术中心,金斯林,英国(2007);常青画廊,北京,中国(2006)。

塑料树B野梨树,塑料袋,中式花盆,绿植,花,土可变尺寸2010年

帕斯卡尔·马尔蒂那·塔尤(喀麦隆1967,生活工作在比利时根特)在利用他回收的现存的事物、社会垃圾,赋予它们第二次生命,表现以分解/改造为主旨的过程。为此次展览构想的作品主要材料是塑料袋:艺术家环游世界时收集的普通的彩色袋子。它们被系在一棵树上,如同它的树叶。塑料袋是一种没有地域分界的极其普通的物品,在世界各地都能找到,而且同样有用和无用。塔尤对它的特性十分感兴趣,它是永久的盛载工具,还具有矛盾的双重用途,有时是有产阶级的物品,有时是无产阶级的。用来装购买的物品时是有产阶级的,空了时是无产阶级的。“它毫无用处,毫无内容,根本无法丰满”,艺术家如此形容。

塑料树B(局部)野梨树,塑料袋,中式花盆,绿植,花,土可变尺寸2010年

帕斯卡尔·马尔蒂那·塔尤(原名简·阿普利内尔·塔尤)于1967年出生于喀麦隆雅温得。90年代他离开法律学校开始了艺术生涯,他更换了女性化的两个名字:帕斯卡尔·马尔蒂那。他的展览在喀麦隆以及德国,法国和他现在居住的比利时先后展出。

他的作品就象他的名字一样,随意转变,难以预料,没有预定的模式并且多种多样。它始终紧密关联着去旅行、接触不同人物的想法,那么随意以至于像是漫不经心。 塔尤创作的物品,雕塑,装置,绘画以及影像都总带共同的特点:深入研究世界中个体的运动并探索地球村的话题。

塔尤参加过一些重要的国际展览和艺术活动,例如文献展 II (2002) 和伊斯坦布尔(2003),里昂(2005),威尼斯(2005和2009)的双年展,并且在世界各地美术馆展出他的作品。他在罗马新当代艺术博物馆(罗马,2004), 国立当代艺术博物馆(比利时根特,2004), 玛塔(黑尔福德,德国, 2005),米尔顿凯恩斯画廊(米尔顿凯恩斯, 英国, 2007) 举办过个展。2010年,里尔3000 和马尔默美术馆将为艺术家举办盛大的个展

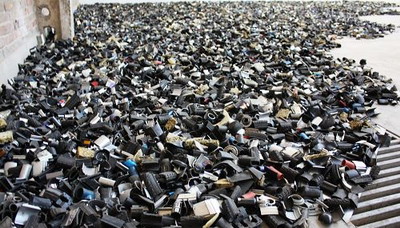

《》自行车碎片可变尺寸2008年

对于艾未未来说,(北京1957,生活工作在中国北京),艺术是“智慧的游戏”,引领他尝试庞大的表现形式,在过去和现在、历史和时尚的文化题材中游刃有余。艾未未的艺术行为表现在对符号的破坏和随之产生的新意义。以这种方式,艺术家将物品打碎并重组,给生命新的形式,予之不同于原始意义的内涵,此次展出的作品即是如此。在2008年首次完成,作品在画廊获得新的装置结构:高耸入天的物品堆积成山。只有靠近前仔细观察才发现我们看的是无数自行车零件。不无巧合的是自行车曾是中国传统运输方式

艾未未,1957年出生于北京。在纽约生活了十二年后,于1993年回到北京,开办了中国最早的艺术空间 “中国艺术文件仓库”。艾未未在创作艺术作品的同时,策划展览,编辑书籍,兼具建筑师的身份。

1994-1997年,艾未未编著的《黑皮书》、《白皮书》、《灰皮书》系列,成为最早记录中国当代艺术的重要文献。2000年,艾未未参与策划的展览《不合作方式》(Fuck off)为当时中国的前卫艺术界带来了不小的影响。2007年的卡塞尔文献展,艾未未因其庞大的作品《童话》——邀请1001名普通的中国人到德国参观卡塞尔文献展,而成为各国艺术媒体争相报道的焦点。作为一名艺术家,艾未未自身丰富的经历成就了他独特的艺术魅力。他的很多作品表现了跨越时间、跨越空间的文化碰撞所产生的奇特效果和由此引起的对于文化、文明本身的深入思考。

此次作品展,艾未未带来的装置作品《》。这件作品由数量众多的自行车组成,使用的是一款如今已经停产的传统款式“永久”牌自行车,它有着经典的外形设计和舒适的结构,钩起人们怀旧的感觉。艺术家将自行车以5cm左右的尺度切开,每辆车都被切成了细碎的、无法拼凑的零件,将它们堆放在10m×5m的空间内。这样的呈现形态与他那一代人记忆中壮观的“车潮”景象相去甚远。我们注意到,艾未未做的几个以自行车为原型的雕塑装置作品,起初,艺术家更多的是关注通过媒介的再组合带来的形式变异。而在这件作品中,媒介的形式被分割、切碎了,艺术家希望通过更纯粹的物质实体,唤起人们对历史的凝视,有些东西可以留在记忆中,但就其本身来说,总是有属于它自己的时代而无法超越。艾未未的作品在简单静态的形制下表现出最大化的张力,不需要更多的解释说明,即使人感受到文化积淀带来的厚重感

木工师傅的边角料树脂,丙烯可变尺寸2009年

庄辉(1963年生于玉门,现工作居住北京)运用各种表现媒介创作,包括大规模装置、摄影、绘画和行为,展示了假象和现实的典型融合,反映表象下的深刻意义,从而对极度匮乏精神折磨下的社会进行公开讽刺。这次参展的作品是特别为这次展览构思并和旦儿一起完成的。旦儿(1983年生于陕北,现居住北京)2006年开始和庄辉一起创作,二人共同完成了很多重要的项目。刨花和边角料这些经常被踩在脚下或是被忽略的物体,成为了艺术作品的主体。放大到不合实际的尺寸后,它们转化成了不常见且和谐的雕塑作品。在简约风格的组合规律下,作品展现的不仅是唯美化的过程,也是理智化的过程。

木工师傅的边角料树脂,丙烯可变尺寸2009年

庄辉1963年出生于甘肃省的玉门镇。 13岁时离开家乡转学到了洛阳,并开始自学绘画。1979年高中毕业后庄辉进入洛阳第一拖拉机厂成为了一名国营工厂的工人,这期间一直游走于社会,并进行大量的走访和学习。 1992年庄辉组织完成了《为人民服务》的艺术活动。1995年创作《一个和三十个》、《东经109.88 北纬31.09》。1996年庄辉来到北京开始新的工作和生活,同年他创作了与不同的职业团体(工人、农民、士兵、学生、医护人员、警察等)多达几百人的合影作品。 之后创作完成了《公共浴室》、《甲乙丙丁》、《十年》等摄影作品。2000年之后庄辉创作了《茶山镇》、《带钢车间》、《筒子楼》等装置作品。

旦儿于1983年出生在陕西省府谷县,初中毕业转学到内蒙古包头市读高中,并开始学习绘画。2003年至2006 年就读于洛阳市洛阳大学美术系。2006年来到北京生活和工作。

2006年庄辉和旦儿开始共同创作。他们首先整理了自己几年间从网络下载的各种图片,邀请多位艺术家一同实施了五十幅社会图片的大副油画作品的计划,关注网络所表达出来的社会内心。同年庄辉和旦儿开始对玉门进行考察,并制定了玉门创作的计划。这期间他们相继完成了《描摹吴哥》以及《倾斜11度》、《鸳鸯》等雕塑作品。2009年完成了《玉门》计划,并在北京“三影堂摄影艺术中心”展出。此次在北京常青画廊展出的作品《木工师傅的边角料》是他们在2009年开始制作的作品。

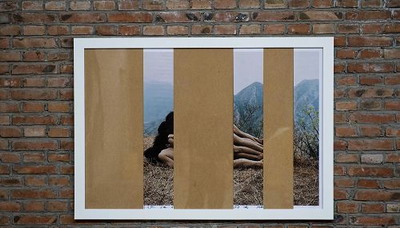

一个秘密照片 134 x 95 厘米2008年

基于极端的自然表现主义而引起争议的概念艺术家孙原(1972年生于北京,现居北京)和彭禹(1974年生于黑龙江,现居北京)被认为是为所欲为的艺术家。虽然备受争议,他们仍然不顾周围的文化环境而用自己的标准不断地做出冒险的激烈行为。这次展览的作品旨在给观众传达一种强烈的压迫感。这种压迫感对于艺术家来讲已经司空见惯,但是通过艺术家的作品而展示得更加清晰和真实。艺术家将在自己的吉普车上安装一个警笛,每天都使用这辆吉普车,颠覆权利方和被管制方的角色,履行他们的行为作品——对于一贯压制和暴力的社会,这将是非常煽动性的行为。当他们的行为被警方打断的时候,吉普车上意义不明的部件——警笛会被没收,从那一刻起,吉普车不再是一件艺术作品,而是没有价值的一堆烂铁。

一个秘密照片 134 x 95 厘米2008年

孙原于1972年生于北京,彭禹1974年生于黑龙江并随后移居北京,现在他们都居住于此。

这两个杰出的艺术家在中国90年代复杂的文化形势中走到一起,不追随当时壮观的艺术主流而表达着他们的特立独行,具有极端的挑衅性,挑战着世界艺术界盛行的道德标准。

对奇特材料的偏好、对古老冲突的专注以及非凡的直觉和预知能力使他们的艺术作品带有强烈情感并且独一无二。

孙原和彭禹参与了众多主要国际展览和艺术事件,例如包括46位前卫艺术家作品的著名展览“不合作方式”(2000),与第三届上海双年展同时展出,但在闭幕式前因为过于尖锐的内容和媒介被上海警方提前结束。“失重”,柏林(2001),安特卫普的“天下”(2004),悉尼亚澳艺术中心的“亚洲交通”(2004),“麻将-中国当代艺术希克收藏展”,伯尔尼美术馆,伯尔尼(2005),“中国欢迎你”,格拉兹美术馆(2008),“中国21世纪”,意大利罗马现代艺术中心,罗马,意大利(2008),“去中国”,格罗宁根美术馆,荷兰(2008),“前卫中国”,东京,大阪,名古屋,日本(2008),“革命在继续:来自中国的新艺术”,萨奇画廊,伦敦,英国。孙原和彭禹同样也参与了不同的国际双年展:里昂(2000),光州(2004),威尼斯(2005),利物浦(2006),莫斯科(2007),和一些三年展:横滨(2001),广州(2002)。

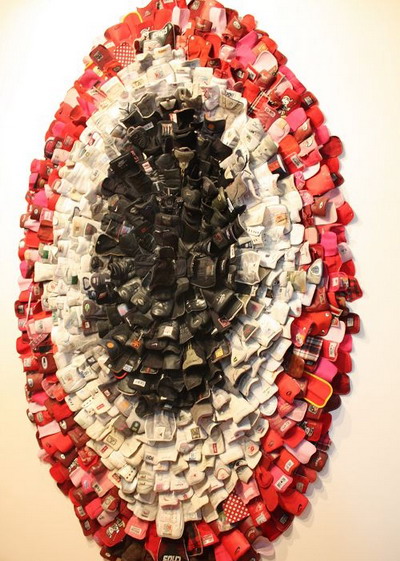

哭泣的形式,上升的符号鞋带可变尺寸2010年

牙买加艺术家纳利·华德(1963年生于圣安德瑞,青年时期移居纽约哈莱姆,直到现在)以残留物、丢弃物和废料作为作品材料著称。 华德用双手在无区别的垃圾碎片中搜寻,在他的作品中,这些碎片几乎被赋予了“万物有灵论”的概念。在深远的宗教意志影响下,他从收集的物品中找寻与代代相传的恐惧和情感(生活、死亡、面临死亡、疼痛、欢乐、寻找本源)相关联的存在和故事。他编织原始的叙述线,给予材质新的灵性,赋予材质新的属性。纳利·华德所用的物品都承载着故事和记忆,表达着接近、偶然和短暂。这些被赋予了强烈的肉体和情感共鸣的材质其实是在说我们。它们呈现在这次展览的两件作品中。一件是特别为画廊制作的作品,放置于画廊的一层,另一件是用旧鞋和废旧轮胎组成的类似图腾的雕塑——“中国闲置”。

啊——鞋舌头,钉子130 x 235 厘米2010年

纳利华德于1963年生于圣安德鲁斯,牙买加。他现在生活工作在纽约。华德系统地从他居住的城市中收集材料,用来制作他的戏剧性的,雕塑般的装置作品。通过揭示这些找到的日用品中所蕴涵的丰富情感,华德的作品探讨着围绕种族、贫穷和消费文化所产生的问题。

华德参与了2006年纽约惠特尼双年展和第11届卡塞尔文献展(2003),他的作品曾展出在纽约当代艺术新馆,明尼阿波利斯沃克艺术中心,和底特律当代艺术博物馆。近期的个展包括在波士顿伊莎贝拉嘉纳艺术博物馆的《插曲》,意大利锡耶纳帕派斯宫当代艺术中心的《提炼厂X:命运的小转折》,和明尼阿波利斯沃克艺术中心的《道礼》。华德接受过联合国和世界卫生组织的委托,并获得美国艺术文学院、国家艺术基金会、纽约艺术基金会、约翰西蒙古根海姆基金会和波洛克克拉斯纳基金会所颁发的奖励。

啊——鞋舌头,钉子130 x 235 厘米2010年

China Idle汽车轮胎,旧鞋,铁结构173 厘米 x 294 厘米2010年

中国蓝调布面油画38.2 x 50.8 cm2010年

苏伯德·古普塔(克高尔1964,生活工作在印度新德里)是印度当代艺术的标志性人物。在他的绘画、雕塑、装置和视频作品中,艺术家深入探讨了旧时代和社会追求的现代化幻想之间的关系。日常用品被用来象征经历加速变更时期的社会, 传统的根基和现代的欲望纠结不清。在此次展览中,他展示了一系列新绘画,描绘了残羹剩饭和没收拾的饭桌,是对展出他作品的国家的一种可见的赞颂。用现实主义的手法和明亮清晰的颜色,这些静态的生命被古普塔呈现在精美华丽的16世纪风格的画框中。

中国蓝调布面油画38.2 x 50.8 cm2010年

苏伯德·古普塔是最多产的印度艺术家之一,参与了众多著名的国际艺术展。艺术家于1964出生在佛教圣地比哈尔邦,现工作生活于新德里。他运用的材质成为他作品的标志和符号,通过大胆的简化,反映了当今印度复杂的社会、经济、文化和形势。古普塔运用多种表现方式,创作了大型雕塑、绘画、装置、摄影、影象和行为等各种作品。 明了他对物体的实际存在,对材质的美学和代表性,对空间、时间和个体三者关系的研究,也许我们应该将他定义为雕塑艺术家。

部分近展:“诚信问题”,平丘克艺术中心,基辅(2010); “Aam Aadmi (普通人)”,豪泽尔和沃思画廊,伦敦;“第四届福冈亚洲艺术三年展”,福冈亚洲艺术美术馆, 福冈;“地球的真实状态”,仓库,莫斯科当代文化中心,莫斯科;“另类现代:塔特三年展09”,英国泰特美术馆,伦敦;“谁怕艺术家?”, 第纳尔艺术馆,第纳尔(2009);“控制线”,阿拉里奥北京,中国(2008);“这里总有电影院”,常青画廊,圣吉米那诺(2008)。

常青画廊展厅一角

纪念·残留展览现场