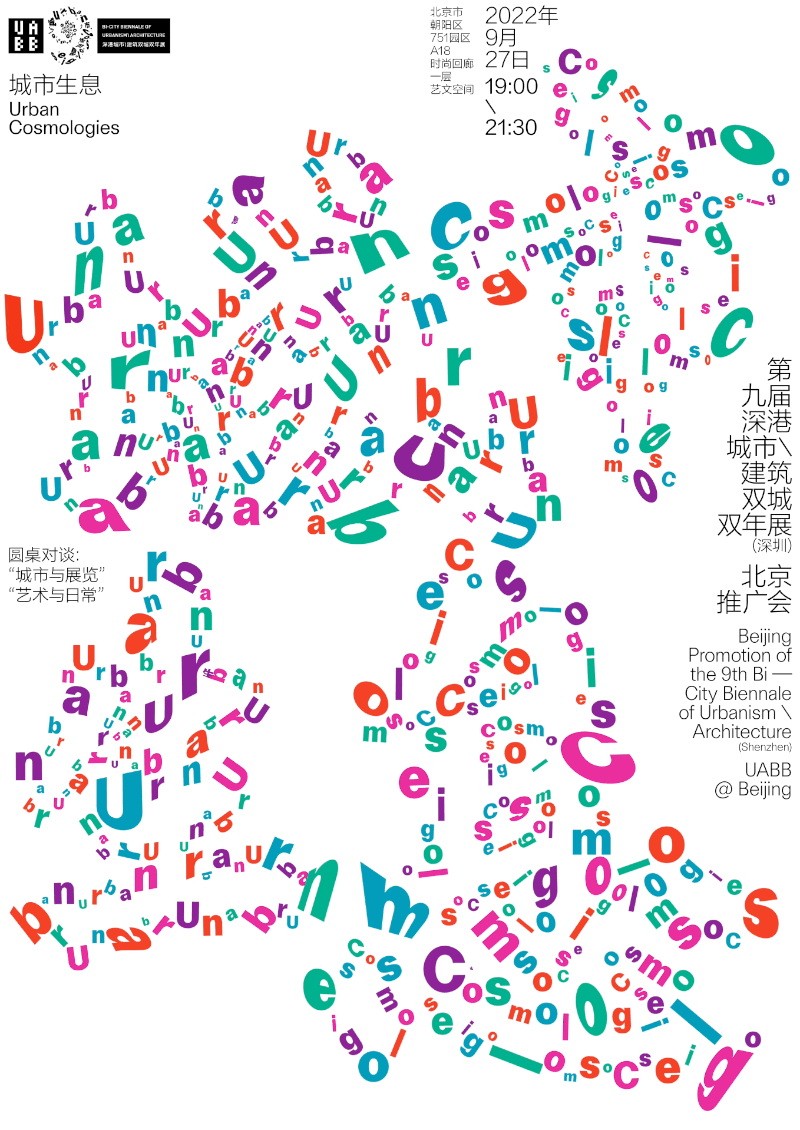

9月27日晚,第九届深港城市/建筑双城双年展(深圳)的首场推广会于北京751园区A18时尚回廊举办。立足于本届深双“城市生息”的主题,本次北京推广会分别以“城市与展览”“艺术与日常”为议题设置两场圆桌对话,从建筑、城市、艺术、设计、文化研究等角度,呈现多元化的宇宙观,探索城市循环平衡和万物繁衍生息的共生之道。

崔灿灿、李涵、何哲、韩涛、龙瀛、陆轶辰、周榕、车飞、尤洋、朱砂、薛天宠、赵梦莎、田川、费俊、李星宇、梁琛等人(按出场先后顺序排列)作为特邀嘉宾现场出席本次推广会,开展多元学科的跨世代对话。此外,陈伯康(Aric Chen)、华黎、李翔宁、李兴钢、林云峯、刘珩、刘家琨、刘晓都、鲁安东、马岩松、庞伟、青山周平、汪民安、王辉、严明丹、张利、张永和、张宇星、张之杨、赵蓉、朱荣远、庄子玉等嘉宾(按姓氏首字母排序,排名不分先后),也以视频录播的方式参与本次推广会并向本届深双致以祝福。

▲ 第九届深双总策展人王子耕介绍展览基本情况

在主持人、策展团队代表谭柳的开场后,2005年首届深双策展人张永和、第九届深双学术委员会主任张宇星、第九届深双另外两位总策展人鲁安东及陈伯康(Aric Chen)分别以视频录播的方式向到场嘉宾及观众发表致辞。

张永和以首届深双策展人的视角,首先回顾了深双作为“城市/建筑”双年展的独特创办立场——“城市比建筑更重要”。这一认知框架,同时蕴含着“建筑是城市中的碎片”的尺度命题,即建筑在尺度关系上服从于城市,最终这些碎片的聚集才形成了城市。

在本届深双学术委员会主任张宇星看来,本届“城市生息”这一主题的选取,不仅与中国城市在经历过去40年的高速发展后所需的“喘息”相关,更与城市当下的可持续发展、全球气候变化下的未来城市图景密切关联。回顾深双从2005年创办至今的历程,恰好伴随着深圳转型发展到趋于稳定态的周期过程,张宇星认为深双的行动已经成为城市另一扇窗口,或者说是深圳历史的一种“特定文献”,他期待本届深双的展览行动以及年轻人的加入,能继续为深圳的城市历史增添一些新的“像素”。

本届深双的主题为“城市生息”,据本届深双总策展人鲁安东的阐述:首先,“生息”早已蕴含在我们的中国文化之中,它是地球自然的一种生命规律;其次,在环境危机与全球性冲突的当下,选择这一主题也存在着迫在眉睫的必要性;最后,从学科的角度来看,拥有强实践属性的建筑学科,将在双年展中形成一次动员的契机或是一次话语生成的呈现。本届深双总策展人陈伯康则表示,“城市生息”(Urban Cosmologies)旨在突破“以人类为中心”的传统视角。“城市生息”的最终目的,不仅是为了可持续的未来,更是为了可再生的未来。

▲嘉宾致辞现场

随后,本届深双总策展人王子耕介绍了第九届深双展览筹备的基本情况。本届深双由建筑与城市规划学者鲁安东、青年建筑师王子耕和设计策展人陈伯康(Aric Chen)三人共同担任总策展人,并选择“城市生息”作为主题,从认知、方法、行动三大维度逐层递进,探索人与自然的和谐共生之道。立足于当下的时代背景,“城市生息”重点关注当代城市的绿色可持续发展、着眼于全球⽓候变化背景下的城市应对策略。

本届主展览为期3个月,计划于2022年11月下旬在深圳市罗湖区粤海城·金啤坊(原金威啤酒厂)开幕。接下来,王子耕分别介绍了本届展览 “何以共栖”“物灵之旅”“寰宇对话”“未来聚居”“共同行动”“特别版块”六大板块与“即地制造”常设板块,板块之间以“提问—思考—行动”的路径逻辑层层递进,从而将本届策展理念转化为实践行动。此外,王子耕详细说明了本届对于展览可持续的全周期考量,如策展前特别制定的《可持续材料和设计手册》、展墙等展陈物料的材料选择及可持续的搭建模式等,充分展现本届的策展特色。

▲ 北京推广会现场

第一场圆桌对话在本届深双总策展人王子耕的主持下,崔灿灿、李涵、何哲、韩涛、龙瀛、陆轶辰、周榕、车飞等嘉宾(按先后顺序排列)共同参与,围绕“城市与展览”展开讨论。多年来,深双坚持着“城市即展场,展览即实践”的策展原则,重点关注城市化发展进程中存在的问题及对策,并逐渐将展览发展为一种独特的实践策略与行动手段。

在深双的历史传统与实践语境下,“城市与展览”二者密不可分。一方面,“城市”构成了每届展览主题的结构性前提与基础框架,从2005年首届“城市,开门!”起,到“城市再生”“城市动员”,到“城市创造”“城市边缘”“城市原点”,再到近年的“城市共生”“城市交互”,以及如今的“城市生息”,城市塑造了深双一切展览叙事发生的大背景与起始基点。

另一方面,深双在展览研究中也始终将“城市”作为强调的重要主体与实验对象,双城双年展名称中的“城市\建筑”,便隐含着“建筑从属于城市、城市是重点,且必须在城市语境下探讨建筑的主张”。同时,历届深双展览面向城市问题所发起的探索式研究,承载着城市的新观念与反思性思考,在更宏大的时间维度上,也成为对于中国快速城市化发展历程的某种映射与记录。

▲ 从左至右:王子耕(主持)、崔灿灿、李涵、何哲、韩涛、龙瀛、陆轶辰、周榕、车飞

第二场圆桌对话,聚焦于“艺术与日常”这一主题,由本届声音展演板块策展人、UCCA尤伦斯当代艺术中心副馆长尤洋主持,朱砂、薛天宠、赵梦莎、田川、费俊、李星宇、梁琛等来自不同艺术领域的嘉宾(按出场先后顺序排列)纷纷从各自的日常思考与从业角度出发,谈论对于本届深双的理解与看法。

在深双的语境中,艺术、设计与城市公共生活之间,存在着天然且必然的紧密联系。长期以来,深双一直将艺术设计的公共性作为自身的关注焦点之一。历年延续的“深双学堂”等公众活动,尝试结合工作坊、论坛、讲座、体验、导览等丰富多元的活动形式,让艺术设计从“白盒子”中走出,更多地融入城市居民的日常生活中,从而突破传统展期活动的单向性输出,与市民公众建立多向性链接。

第二场圆桌对话的尾声,主持人尤洋对本场讨论进行总结:展览通过知识的组织,对特定时空的观众提供一个公共场域,向公众消费者提供文化产品,在这个过程中,有信息的传递、公共空间的营造,也有策展人打破学科之间的壁垒的尝试,大家因为一个共同的城市话题相聚,通过不同领域和形式探讨城市发展的更多可能性,是很有必要的,而这也是深双独特的价值所在。

▲ 从左至右:尤洋(主持)、朱砂、薛天宠、赵梦莎、田川、费俊、李星宇、梁琛

第九届深港城市/建筑双城双年展(深圳)

主题:城市生息︱Urban Cosmologies

主展场:深圳粤海城·金啤坊(原金威啤酒厂)

地址:深圳市罗湖区东昌路9号

展览时间:2022年11月下旬 至 2023年2月底

分展场:前海合作区粤港澳青年创业产业园、南山区南头古城、龙岗区国际低碳城、龙华区大浪时尚小镇、坪山区大万世居、深汕特别合作区新厝林古寨

总策展人:鲁安东、王子耕、陈伯康

主办单位:深圳市人民政府

承办单位:深圳市规划和自然资源局、深圳市罗湖区人民政府

执行单位:广东粤海置地集团有限公司

支持单位:深圳市双年展公共艺术基金会、深圳市城市规划设计研究院

专项资金支持:深圳市文化产业发展专项资金

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。