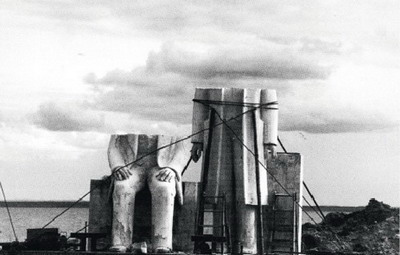

西比·伯克曼(Sibylle Bergemann)《柏林》系列作品,1984年

模糊的前卫精神——后社会主义的混合艺术(节选)

王春辰/文

20世纪的世界历史是一种伤痛的历史。两次世界大战给人类留下的创伤亘古未有,由此形成了东西方两大阵营、更是世界历史中最大的民族国家的对立,其影响遍及政治、经济、文化、心理、军事、外交等等。虽然这场全球范围的冷战结束了,但它所造成的民族国家格局、文化意识心理的博弈并没有终结,随着全球化的来临,一场更深层次的地缘政治与经济文化关系已经出现。地缘关系上的东西方仍然存在,文化差异上的并列仍然普遍,无论是留恋与彷徨、革新与保守、悔恨与激动,都是现实中的社会心理现象,它们一再地反映在艺术中,也反映在人们的行为表达中。

在艺术中,因为冷战的关系,现实主义成为社会主义(或共产主义)的主要创作思想,它正好相对于欧美的现代主义发展。正因为两大政治意识形态对立地选择了不同的艺术观念,使得社会主义现实主义与现代主义成为对立的艺术形态,在二战后的世界艺术格局中不断演绎着各自的艺术走向。随着社会主义国家在20世纪80年代的开放,公开出现了大量吸纳现代主义风格与方法的艺术现象(之前则处于地下边缘状态),与原有的社会主义现实主义完全不同,也因此引起了剧烈的社会和观念的反弹。也就是说,在欧美存在已久的现代主义艺术在逐渐失去了它们所曾具有的前卫性和观念革命性之后,竟然又在社会主义国家里产生了前卫的效应和政治性。从现代主义在这些社会主义国家的发生过程来看,它们产生的语境和针对的目标都不一样,但其引发的文化观念震荡以及社会批判性却是一样的,都是对某一类艺术程式/模式的反抗。现代主义在欧美的发生也是针对写实再现的传统而展开的一场艺术革命,当两大社会阵营产生后,对艺术形态的选择又成为了判别社会意识形态的试验场。

社会主义现实主义以功能为主、以社会主义意识形态为主,不强调个体性、甚至曾一度不强调艺术性的独立,因此被视为社会主义集体意志的体现,是共产主义信念的产物,所以80年代前苏联、东德、波兰、南斯拉夫、古巴等国家在出现了现代主义的艺术以后,被看作是社会变革的信息,成为文化反叛的一种折射。虽然这些艺术形式来自于艺术家的自觉选择,但他们面对的是社会主义国家变革前的社会氛围,而且是以批判的姿态出现,正因为如此,这些已经在欧美不再“前卫”的艺术形式才能引起关注、引起争议,从而印证了个体艺术家是观念冲击的先锋,艺术的背后是社会的意识形态和权力关系。如大量的艺术家借用了社会主义和共产主义的图像资源及符号,以期对他们的社会进行讽喻或怀疑,而艺术手法又都是经典的现代主义形式,但它们足以产生巨大的冲击力,对现有的艺术形态和艺术观念造成震荡。就历史而言,没有这些压制的社会关系,这些“前卫”的艺术不会有如此强烈的社会影响和视觉冲击。例如在中国发生的那些新潮美术、社会转型中的新艺术等等都具有这样的文化语境针对性问题。

当东欧前社会主义转向彻底的资本主义制度后、当中国拥抱了部分的资本主义机制后,艺术又经历了一场新的挑战—这就是商业化与市场化。当政治成为艺术挑战的对象时,艺术可以呈现为强烈的“前卫”姿态和视觉,而在商业化的消费社会里,忽然间“前卫”艺术失去了它的着力点而变得庸俗起来。这不仅是社会主义进入后社会主义时期后遇到的艺术问题,也是资本主义社会中的艺术所遇到的问题。即今天的艺术难以重现当年的“前卫”艺术的视觉冲击力和观念吸引力,似乎一切都已经被人们习以为常,一切的对象都被商业消费同化。

过去是以政治意识形态为主要针对对象的前卫艺术,在今天所面对的是商业资本的权力,过去可以用“实验”的名义进行前卫的艺术实践,在今天这一点似乎已经不具有合理性。在东欧诸国相继加入欧盟或北约之后,他们发现期待的社会自由和富足并没有像想象的那样出现,相反却在不断地全球化冲击中经历到心理的冲击、怀旧的伤感以及文化的怀疑,而他们所抛弃掉的社会主义似乎又成为下一个乌托邦梦想。东欧以及中国的当代艺术都遇到这种双重的迷失:社会转型之后出现的普遍商业化消解了人们的批判意识和能力,而全球化的影响又抵消了他们曾经试图要建立的文化自主性和独立性追求。商业均质化与全球文化的雷同化大大减弱了东西方“前卫”艺术的能量和意义。