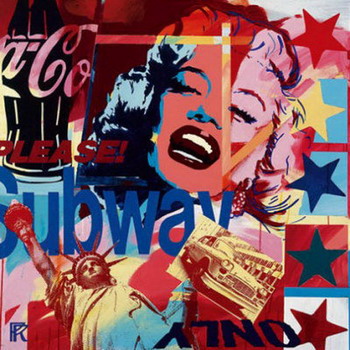

波普艺术是流行艺术(popular art)的简称,又称新写实主义,因为波普艺术(Pop Art)的POP通常被视为"流行的、时髦的"一词(popular)的缩写。它代表着一种流行文化。

在美国现代文明的影响下而产生的一种国际性艺术运动,多以社会上流的形象或戏剧中的偶然事件作为表现内容。它反映了战后成长起来的青年一代的社会与文化价值观,力求表现自我,追求标新立异的心理。

20世纪50年代初萌发于英国,50年代中期鼎盛于美国。波普为Popular的缩写,意即流行艺术、通俗艺术。波普艺术一词最早出现于1952~1955年间,由伦敦当代艺术研究所一批青年艺术家举行的独立者社团讨论会上首创,批评家L.阿洛维酌定。他们认为公众创造的都市文化是现代艺术创作的绝好材料,面对消费社会商业文明的冲击,艺术家不仅要正视它,而且应该成为通俗文化的歌手。在实践中有力地推动这一思潮发展的艺术家是R.汉密尔顿。1956年,他在首届“这是明天”的个人展览会(惠特彻派尔画廊)上陈列出握有“POP”字母的网球运动员的拼集作品。这幅作品成了波普艺术的一面旗帜。英国波普艺术的代表人物还有:E.保罗齐、J.蒂尔森、D.霍克尼、R.B.基塔依、R.史密斯、A.琼斯。

美国波普艺术的出现略晚于英国,在艺术追求上继承了达达主义精神,作品中大量运用废弃物、商品招贴电影广告、各种报刊图片作拼帖组合,故又有新达达主义的称号。

美国波普艺术家声称他们所从事的大众化艺术与美洲的原始艺术和印第安人的艺术类似,是美国文化传统的延续和发展,1965年在密尔沃基艺术中心举办的一次波普艺术展览即以“波普艺术与美国传统”为题。美国波普艺术的开创者是:J.约翰斯和R.劳申伯格,影响最大的艺术家是A.沃霍尔、J.戴恩、R.利希滕斯坦、C.奥尔登伯格、T.韦塞尔曼、J.罗森奎斯特和雕塑家G.西格尔。

集合艺术和偶发艺术一般也认为是波普艺术的两个支系。

在波普艺术中,最有影响和最具代表性的画家是安迪·沃霍尔(Andy Warhol,1927—1986)。他是美国波普艺术运动的发起人和主要倡导者。1962年他因展出汤罐和布利洛肥皂盒“雕塑”而出名。他的绘画图式几乎千篇一律。他把那些取自大众传媒的图像,如坎贝尔汤罐、可口可乐瓶子、美元钞票、蒙娜丽莎像以及玛丽莲·梦露头像等,作为基本元素在画上重复排立。他试图完全取消艺术创作中手工操作因素。他的所有作品都用丝网印刷技术制作,形象可以无数次地重复,给画面带来一种特有的呆板效果。对于他的作品,哈罗德·罗森伯格曾经戏谑地说:“麻木重复着的坎贝尔汤罐组成的柱子,就像一个说了一遍又一遍的毫不幽默的笑话。”他偏爱重复和复制。“我二十年都吃相同的早餐,”他解释说:“我想这也是反复做同一件事吧。”对于他来说,没有“原作”可言,他的作品全是复制品,他就是要用无数的复制品来取代原作的地位。他有意地在画中消除个性与感情的色彩,不动声色地把再平凡不过的形象罗列出来。他有一句著名的格言:“我想成为一台机器”,恰与杰克逊·波洛克所宣称的他“想成为自然”形成鲜明对比。他的画,几乎不可解释,“因而它能引起无限的好奇心——是一种略微有点可怕的真空,需要用闲聊和空谈来填满它。”实际上,安迪·沃霍尔画中特有的那种单调、无聊和重复,所传达的是某种冷漠、空虚、疏离的感觉,表现了当代高度发达的商业文明社会中人们内在的感情。

玛丽莲·梦露的头像,是沃霍尔作品中一个最令人关注母题。在1967年所作的《玛丽莲·梦露》一画中,画家以那位不幸的好莱坞性感影星的头像,作为画面的基本元素,一排排地重复排立。那色彩简单、整齐单调的一个个梦露头像,反映出现代商业化社会中人们无可奈何的空虚与迷惘。

波普艺术,亦称为“流行艺术”,发端于20世纪60年代左右,以英国伦敦和美国的纽约为中心出现的一个艺术运动。

英国画家理查德·汉戴尔顿曾把波普艺术的特点归纳为:普及的(为大众设计的)、短暂的(短期方案)、易忘的、低廉的、大量生产的、年轻的(对象是青年),浮滑的、性感的、骗人的玩意儿,有魅力和大企业式的。

波普艺术又称普普艺术,是一个探讨通俗文化与艺术之间关连的艺术运动。波普艺术试图推翻抽象艺术并转向符号,商标等具象的大众文化主题。波普艺术这个字目前已知的是1956年英国的艺术评论家罗伦斯·艾伟Laurence Alloway所提出的。

波普艺术同时也是一些讽刺,市侩贪婪本性的沿伸。简单来说,波普艺术是当今较底层艺术市场的前身。波普艺术家大量复制印刷的艺术品造成了相当多评论。早期某些波普艺术家力争博物馆典藏或赞助的机会。并使用很多廉价颜料创作,作品不久之后就无法保存。这也引起一些争议。1960年代,波普艺术的影响力量开始在英国和美国流传,造就了许多当代的艺术家。后期的波普艺术几乎都在探讨美国的大众文化。

波普艺术特殊的地方在于它对于流行时尚有相当特别而且长久的影响力。不少服装设计,平面设计师都直接或间接的从波普艺术中取得或剽窃灵感。

知名的波普艺术家包括:

理察·汉密尔顿 en:Richard Hamilton

凯斯·哈林 en:Keith Haring

大卫·霍克尼 en:David Hockney

贾斯培·琼斯 en:Jasper Johns

草间弥生 en:Yayoi Kusama

罗依·李奇登斯坦 en:Roy Lichtenstein

彼得·马克斯 en:Peter Max

克拉斯·欧登伯格 en:Claes Oldenburg

罗伯特·罗申伯格 en:Robert Rauschenberg

詹姆斯·罗森奎斯特 en:James Rosenquist

伟恩·第伯 Wayne Thiebaud

安迪·沃荷Andy Warhol

波普艺术其创作特征是直接借用产生于商业社会的文化符号,进而从中升华出艺术的主题。它的出现不但破坏了艺术一向遵循的高雅与低俗之分,还使艺术创作的走向发生了质的变化。