1. Genbi——当代艺术讨论小组

当代艺术讨论小组(Genbi)成立于1952年,以多种不同媒材创作的日本艺术家都齐聚一堂,自由讨论艺术观点,无关某种学派或潮流。

小组这一无拘无束的理念令其与艺术运动反其道而行:创建小组的一众艺术家中包括后来成立具体派(Gutai)的吉原治良(Jiro Yoshihara),具体派艺术家试验全新艺术形式,融合现代与传统技巧,亦将东西方艺术风格共冶一炉。

Genbi成员包括出生于大坂的津高和一(Waichi Tsutaka),他有意避免参与其它正规艺术团体。二战过后,他的创作主题聚焦于废墟和毁灭,但自1952年起,他以其抽象画作中的平衡线条和大胆用色而著称。

2.具体派

1954年,艺术家兼评论家及教师吉原治良(Jiro Yoshihara)创办了具体艺术协会,后来成为战后日本影响力最为深远的前卫艺术团体之一。起初共包括16位艺术家,直至吉原于1972年去世时已有59位成员——吉原逝世后团体便解散。

吉原鼓励艺术家创作时曾说:「做以前从未做过的事情!」这一告诫现已成为金玉良言,充分扩大了艺术的定义。具体派艺术家们创作出坠满电灯泡的裙装、跳过层层纸质屏风,更用足部绘画——以明确无比的方式回应了嶋本昭三(Shozo Shimamoto)的著作《谋杀画笔》。

嶋本自己摒弃画笔的创作方式却有所不同:1956年,在东京举办的第二届具体艺术展上,他演示了自己首个《掷瓶》作品,将装满颜料的玻璃瓶以夸张手法掷向一块石头,颜料随之于地面平铺画布之上炸裂。佳士得伦敦于2016 年11月售出一幅尺寸恢宏的《掷瓶》系列作品,乃艺术家1991年所作。

3.九州派

九州派可谓最具创意革新精神的日本战后艺术团体之一,但直至近期才得到公众广泛注意。这其中一个原因是九州派创作十分罕见:团体成立的头四年中创作逾1,000幅作品,但现存于世的只有90幅左右。

数目稀少的作品也反映出九州派的创作意图。团体于1957年在九州岛成立,反对创作永恆的艺术品。九州派成员认为,艺术可以源自日常生活中的常见物件——比如破旧的机械、沥青以及磨损的轮胎等。

团体在艺术创作中选用的物料是当年社会环境的缩影,这一创作手法在当时十分鲜见:矿业及农业的贫困人口数量对社会提出挑战,东京的快速现代化亦令人担忧。《现代对称》(Modern Symmetry)乃九州派艺术家桜井孝身(Takami Sakurai)于团体成立第一年创作的罕有杰作。

4.精神病艺术家

精神病艺术家活跃于1960年代,其创作与碎片及不断重複的图案有关。草间弥生(Yayoi Kusama)便是当中之一,她在画布、雕塑乃至整个房间中重複绘下无数圆点,令其成为其标志性作品。

而艺术家三木富雄(Tomio Miki)则选择耳朵作为不断回归的主题。他于1962年完成自己首个耳雕塑,此后共创出几百个尺寸结构各不相同的耳朵作品。1971年,三木获颁洛克菲勒基金会奖金,移居纽约。他后来用药成瘾,基本放弃了艺术生涯,1978年因心脏病去世,年仅四十出头。

5.新达达主义组织

1960年代初,东京艺坛冒起一个由约十位艺术家组成的桀骜团体,自称「新达达主义组织」。他们在艺术家吉村益信(Masunobu Yoshimura)工作室中聚首,写下辩论文集,并走上街头,质疑美国价值观及资本主义并以此类主题创下艺术作品。

在这一昙花一现的艺术团体中,关键成员赤瀬川原平(Genpei Akasegawa)后来于1962年参与了更有组织的团体「高赤中心」(Hi-Red Center),但一直被公众所诟病。1964年,他被控犯有伪造假钞罪名——这是因为他创作了一系列以一千日元纸币单面作为图案的作品,并用来包裹日常生活用品。

赤濑川的庭审吸引公众注目,高赤中心的艺术家当庭以表演艺术作品发问:「什麽是艺术?什麽不是?」赤濑川最终被判有罪。他以此为由创作了一组面额为零元的纸币,上方书有「THE REAL THING」几个大字。

6.高赤中心

高赤中心是1963-64年间短暂活跃的激进艺术团体,以其「行动」为公众熟知——他们在东京公众场合展示一系列表演艺术,表达其对日本快速转型的焦虑不安,并批评国家战后全面接受资本主义理念。

高赤中心由艺术家高松次郎(Jiro Takamatsu))、赤濑川原平及中西夏之(Natsuyuki Nakanishi)共同成立。团体最著名的行为艺术之一,便是在1964年东京奥运会期间,洗刷东京的街道——当时日本政府为奥运要求东京一尘不染,向外界展示正面形象,这一作品正是对政府的讽刺回应。

中心创始成员之一高松次郎自称「反艺术家」,一生创作颇丰,如今大部分被博物馆收藏。其《混合》系列作品(1974-1977年作)先是在二维画布上绘下「混合」形态,例如《混合画作388号》,后来更成为三维立体作品的主题。

7.激浪派

激浪派成立于1961年,早期主要活跃于纽约和西德,很快,不少知名日本艺术家亦加入这一流派,包括小野洋子(Yoko Ono)、斋藤隆子(Takako Saito)及靉呕(Ay-O)等。

团体尝试挑战艺术的定义,认为创作过程比结果更加重要。儘管激浪派无法被定义为纯粹的「日本」艺术运动(有多国艺术家参与),但包括具体派在内的数个日本艺术潮流都对激浪派产生重要影响。

靉呕生于1931年,本名饭岛孝雄(Takao Iijima),其晦涩的二字艺名可被译为「云彩」及「呕吐」。他以色彩明亮的彩虹画作而闻名,亦发明了「手指盒」,邀请观者将一根手指伸入盒子一侧的洞内,接触盒中密封的不同物体。

8.物派

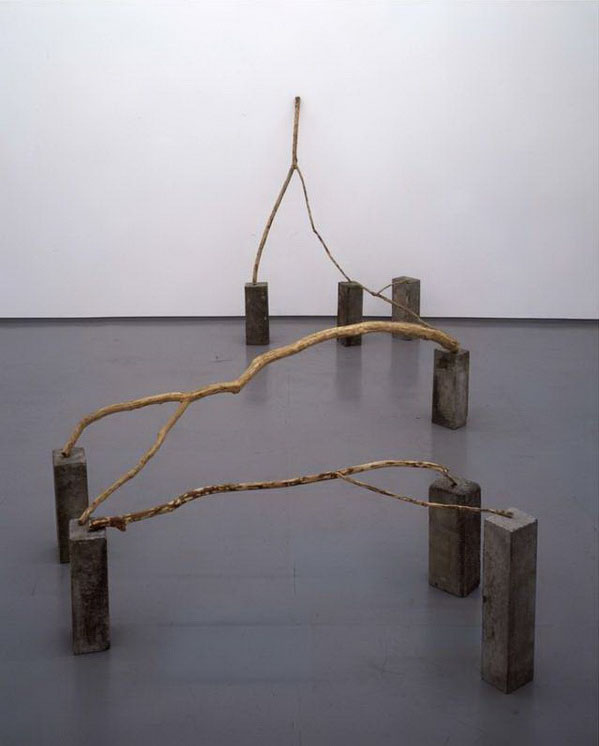

物派成立于1968年,后于1970年代中期解散,在日本当代艺术史上的意义举足轻重。物派艺术家以木材、石头和水等原始物料进行创作,以短暂和简约方式在空间中安置媒材。

物派艺术家认为日本无条件全接纳国际现代主义,而他们希望创造的则是一种不受其约束的当代亚洲艺术,这亦是物派的中心思想。除此之外,他们也拒绝使用亚洲典型意象(如佛教或禅宗符号),避免被认为模仿已有事物。

物派领军人物为艺术家及哲学家李禹焕(Lee Ufan,1936年生),以及一批多摩美术大学(Tama Art University)毕业生,包括关根伸夫(Nobuo Sekine)等。关根作于1970年的《空相》曾于第35届威尼斯双年展中展出,一块巨大岩石矗立在一根方形镜面高柱之上。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。