Artfacts 目前排名前100位的(在世)艺术家让我们对当今最具影响力的艺术家有了深刻的了解。这种分析研究工具使我们能够通过提供的最新消息来对这些优秀的艺术家有一个基本的认识,并根据艺术界的最新趋势、展览和销售情况对艺术家进行排名。在这份排名表里,我们会看到来自不同的学科、国籍和世代的各种艺术家。

请注意,这个名单会不断变化,因为艺术世界永远不会停滞不前,每天都有新的事情发生,长江后浪推前浪,后浪们也在不断地准备取代他们的位置。

朮art根据Artfacts数据提示,对艺术家及作品进行简短的介绍。

注:文中序列数为全球前100排名序列,缺失的“数字”为已故艺术家,不在(在世)行列。

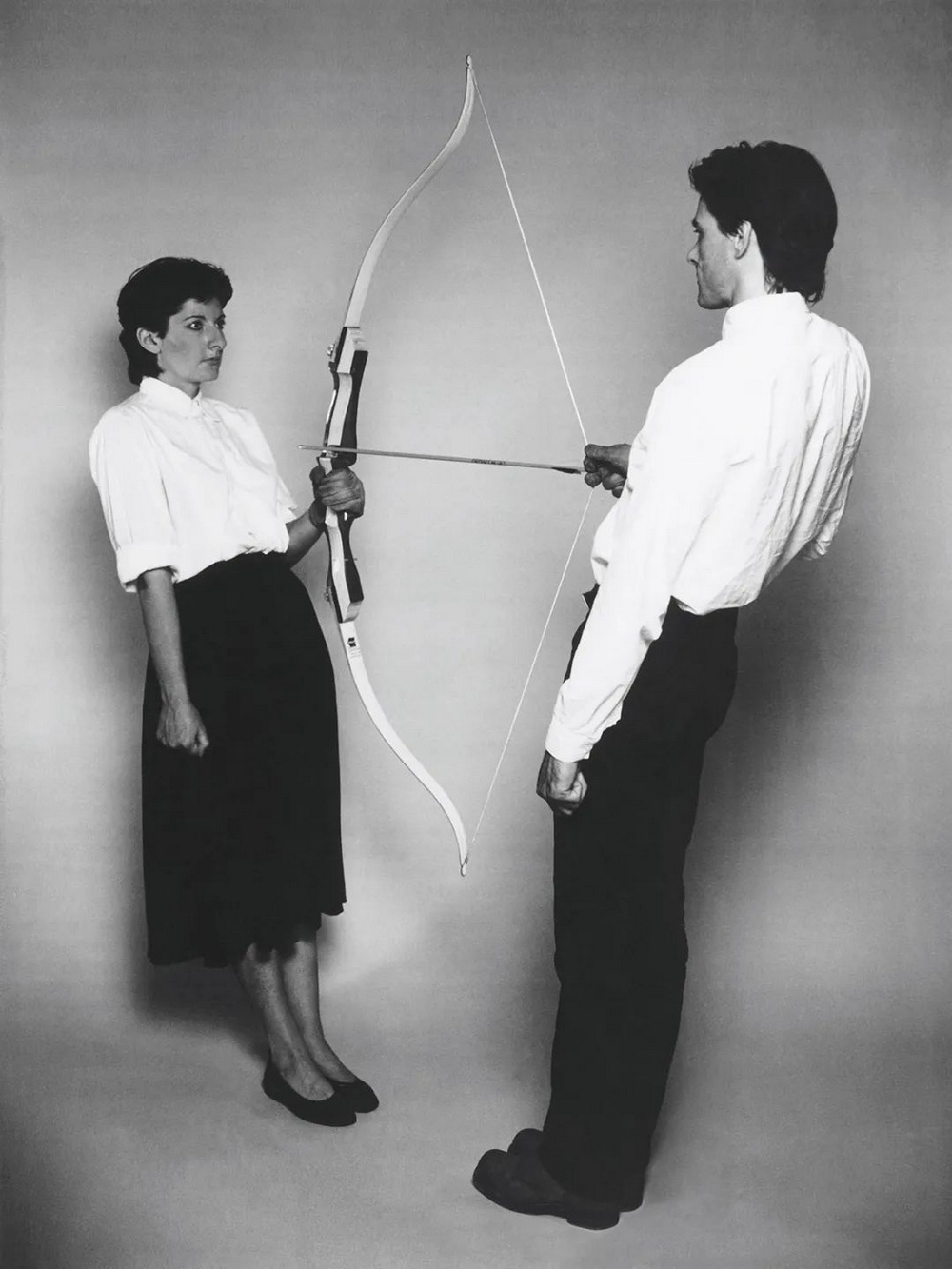

第四十一名:Marina Abramovic

Rest Energy, 1980.

Performance for Video; 4 minutes.

玛莉娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)1946年出生于南斯拉夫,是一位行为艺术家。自1970年代开始活跃至今,被人称为「行为艺术之祖母」。玛莉娜的表演探讨着表演者与观众间的微妙关系、身体的极限与想象的各种可能性。

玛莉娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)第一个经过验证的展览是1975年在巴黎双年展上举办的 IX BIENNALE DE PARIS,最近的展览是2022年在巴塞尔展览中心举办的艺术展。玛莉娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)在美国展出最多,也在德国、意大利和其他地方参加展览。在过去的47年里,玛莉娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)至少举办了94场个展和811 场群展。玛莉娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)还参加了不少于61次艺术博览会和53次双年展。

第四十二名:Alex Katz

Blue Umbrella 2, 2020

Archival ink dispersion on Museo Board

30 1/4 × 45 1/2 in

76.8 × 115.6 cm

亚历克斯·卡茨(Alex Katz) 1927年生于美国布鲁克林,是美国的具象艺术家,以绘画,雕塑和版画著称。

亚历克斯·卡茨(Alex Katz) 第一个经过验证的展览是1959年在纽约市塔纳格画廊举办的绘画和雕塑展览,最近的展览是2022年在巴塞尔展览中心举办的艺术展。亚历克斯·卡茨(Alex Katz) 最常在美国展出,也在德国、奥地利和其他地方举办展览。在过去的63年里,亚历克斯·卡茨(Alex Katz)至少举办了263场个展和732场群展。亚历克斯·卡茨(Alex Katz)还参加了不少于 113个艺术博览会和6个双年展。

第四十四名:Anselm Kiefer

The Orders of the Night, 1996, by Anselm Kiefer.

安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer) 1945年生于德国,德国画家、雕塑家,是德国新表现主义的代表人物之一,曾师从约瑟夫·博伊斯与彼得·德雷尔。安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer) 的作品媒介包括稻草、粉煤灰、黏土、铅、虫胶等。犹太诗人保罗·策兰的诗歌也在他的作品中扮演了重要角色。

安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)第一个经过验证的展览是1977年在德国波恩的美术馆(Bonner Kunstverein)举办的“Anselm Kiefer”,最近的展览是2022年在马斯特里赫特Tefaf Maastricht 举办的Tefaf Maastricht 2022。安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)最常在德国展出,也在美国、意大利等地举办展览。在过去的45年里,安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)至少有144场个展和671场群展。安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)还参加了不少于56个艺术博览会和20个双年展。

第四十六名:Mona Hatoum

Remains (play space), 2019

Wire mesh and wood. Dimensions variable

莫娜·哈透姆(Mona Hatoum) 1952年生于黎巴嫩贝鲁特,现居伦敦的多媒体和装置艺术家,创作主要与后极简主义有关。

莫娜·哈透姆(Mona Hatoum)的第一个经过验证的展览是1987年在曼彻斯特Cornerhouse的“Confrontations”,最近的展览是2022年在西班牙阿利坎特的博物馆 (MACA)的Obertura: Más allá de los mapas。莫娜·哈透姆(Mona Hatoum)最常在美国展出,也在德国、英国和其他地方举办展览。在过去的35年里莫娜·哈透姆(Mona Hatoum)至少举办了84场个展和766场群展。莫娜·哈透姆(Mona Hatoum)还参加了不少于28个艺术博览会和25个双年展。

第四十七名:Isa Genzken

Isa Genzken. Schauspieler (Actors) (detail). 2013. Mannequins, clothes, shoes, fabric, and paper, dimensions variable.

伊萨·根泽肯(Isa Genzken) 1948年生于德国巴特奥尔德斯洛,是一位在柏林生活和工作的德国艺术家。她的主要媒体是雕塑和装置,使用的材料多种多样,包括混凝土,石膏,木头和纺织品。她还从事摄影,录像,电影和拼贴画方面的工作。

伊萨·根泽肯(Isa Genzken)最近的展览是2022年在巴塞尔展览中心举办的艺术展。伊萨·根泽肯(Isa Genzken)最常在德国展出,也在美国、英国和其他地方举办展览。在过去的43年里,伊萨·根泽肯(Isa Genzken)至少举办了80场个展和501场群展。伊萨·根泽肯(Isa Genzken)还参加了不少于52个艺术博览会和20个双年展。

第四十八名:Christian Marclay

Footsteps, Shedhalle, Zurich, June 4 – July 16, 1989 In 1989, Marclay created the installation Footsteps where visitors were invited to view and step on exposed vinyls containing recordings of footsteps. Following the six-week exhibition, the vinyls, damaged by the all of the foot-traffic, were removed and became recordings of new scratchy rhythms, which were then packaged with a poster of the show and sold as individual pieces

克里斯蒂安·马克雷(Christian Marclay) 1955年生于美国加利福尼亚,是一位视觉艺术家和作曲家。他同时拥有美国和瑞士国籍。克里斯蒂安·马克雷(Christian Marclay)的作品探索了声音,噪音,摄影,视频和电影之间的联系。

克里斯蒂安·马克雷(Christian Marclay)最近的展览是2022年在西班牙阿利坎特的博物馆(MACA) 的Obertura: Más allá de los mapas。克里斯蒂安·马克雷(Christian Marclay)最常在美国展出,也在法国、瑞士等地举办展览。在过去的35年里,克里斯蒂安·马克雷(Christian Marclay)至少举办了116场个展和530场群展。克里斯蒂安·马克雷(Christian Marclay)还参加了不少于 32个艺术博览会和13个双年展。

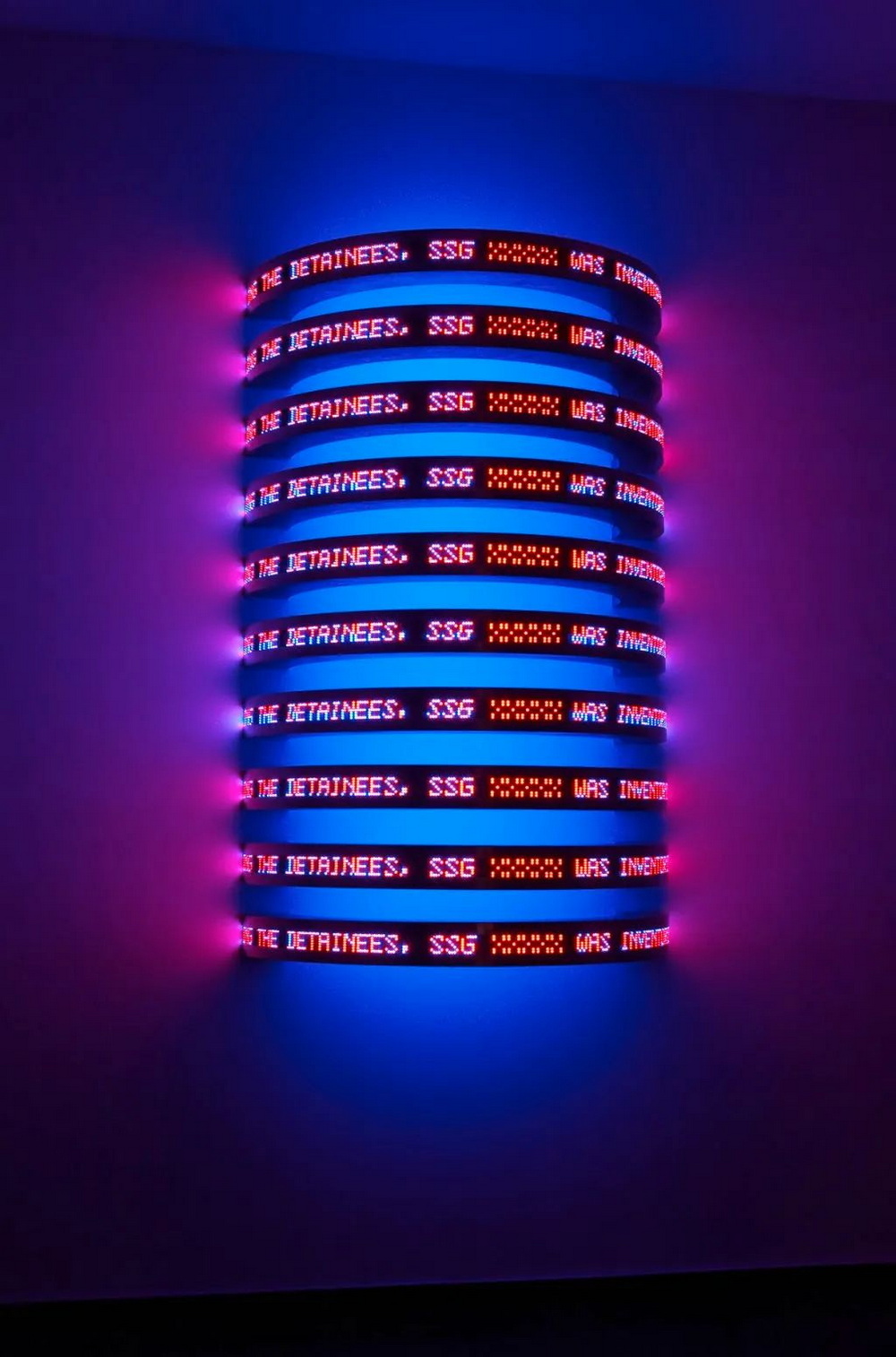

第四十九名:Jenny Holzer

TORSO, 2007

Text: Selections from Truisms (1977–79) and Survival (1980–82)

10 double-sided, semicircular electronic LED signs: red and blue diodes on front, blue and white diodes on back; Housing: stainless steel

13.3 × 230.3 × 15 cm

5 1/4 × 90 3/4 × 6 inches

珍妮·霍尔泽(Jenny Holzer)1950年生于美国俄亥俄州,是一位美国新概念艺术家,现居纽约。她的主要工作重点是在公共场所传达语言和思想,包括大型装置,广告广告牌,建筑物和其他结构上的投影以及带照明的电子显示屏。

珍妮·霍尔泽(Jenny Holzer)第一个经过验证的展览是1977年在纽约市现代艺术博物馆PS1 举办的Special Projects (Winter 1977),最近的展览是2022年在巴塞尔展览中心举办的艺术展。珍妮·霍尔泽(Jenny Holzer)最常在美国展出,也在德国、法国等地举办展览。在过去的 45年里,珍妮·霍尔泽(Jenny Holzer)至少举办了105场个展和831场群展。珍妮·霍尔泽(Jenny Holzer)还参加了不少于46个艺术博览会和31个双年展。

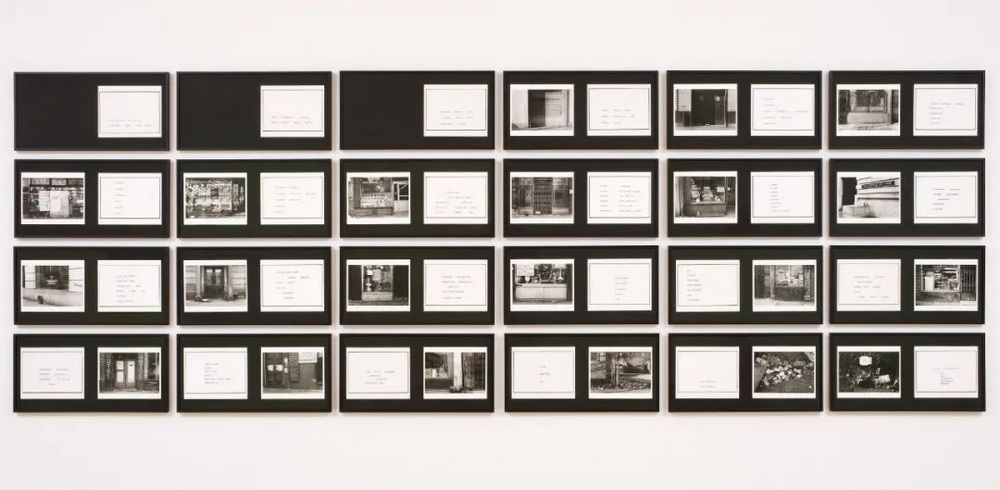

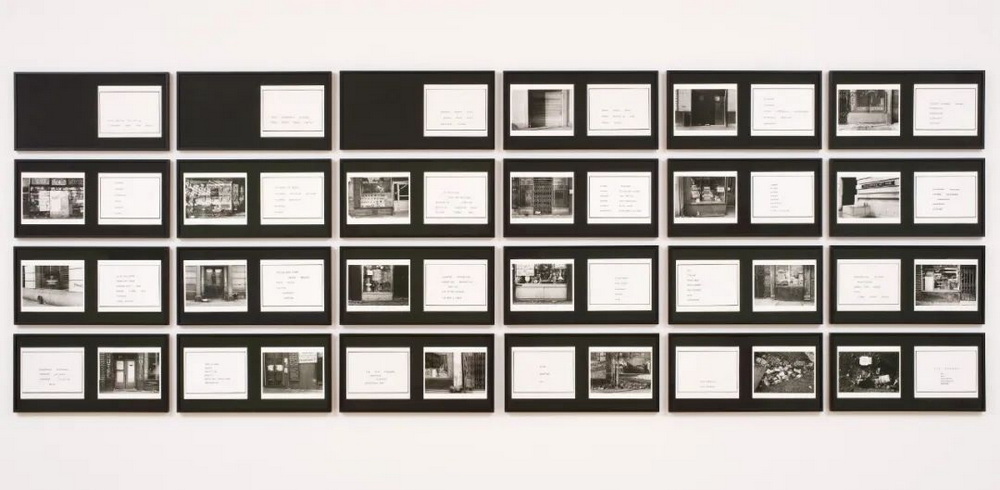

第五十名:Martha Rosler

The Bowery in two inadequate descriptive systems

1974/75

Suite of 45 gelatin silver prints

Each framed board: 10 by 22 in. 25.4 by 55.9 cm.

玛莎·罗斯勒(Martha Rosler) 1943年生于美国纽约,是一位美国概念艺术家。从事摄影和照片文字,视频,装置,雕塑和表演以及有关艺术和文化的写作。玛莎·罗斯勒(Martha Rosler) 的工作以日常生活和公共领域为中心,通常着眼于女性的经历。

玛莎·罗斯勒(Martha Rosler) 第一个经过验证的展览是1977年在德克萨斯州休斯顿当代艺术博物馆举办的American Narrative/Story Art: 1967–1977,最近的展览是2022年在巴塞尔展览中心举办的艺术展。玛莎·罗斯勒(Martha Rosler)最常在美国参览,也在德国、法国等地举办展览。在过去的45年里,玛莎·罗斯勒(Martha Rosler) 至少举办了53场个展和631场群展。玛莎·罗斯勒(Martha Rosler) 还参加了不少于21个艺术博览会和23个双年展。

第五十六名:Yoko Ono

Yoko Ono, Add Color (Refugee Boat), 1960/2016

Installation view, YOKO ONO: Installations and Performances, Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, Greece (October 1 — 30, 2016).

小野洋子(Yoko Ono) 1933年生于日本东京,是一位日裔美籍多媒体艺术家、歌手及和平活动家。创作主要与激浪派、观念艺术、新达达有关。

小野洋子(Yoko Ono) 最近的展览是2022年在巴黎Massimo De Carlo - Pièce Unique举办的展览In Bloom。小野洋子(Yoko Ono) 最常在美国展出,也在德国、意大利等地举办展览。在过去的56年里,小野洋子(Yoko Ono) 至少有128场个展和607场群展。小野洋子(Yoko Ono) 还参加了不少于17个艺术博览会和46个双年展。

第五十七名:Alicja Kwade

Alicja Kwade, DrehMoment, 2018. Installation view: Out of Ousia, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, 2018.

阿丽莎·柯维德(Alicja Kwade) 1979 年生于波兰卡托维兹,是一位波兰裔德国当代视觉艺术家。她的雕塑和装置着重于时间和空间的主观性。

阿丽莎·柯维德(Alicja Kwade) 最近的展览是2022年在巴塞尔举办的艺术展。阿丽莎·柯维德(Alicja Kwade) 最常在德国展出,也在美国、法国和其他地方举办展览。在过去的19年里,阿丽莎·柯维德(Alicja Kwade)至少举办了57场个展和428场群展。阿丽莎·柯维德(Alicja Kwade)还参加了不少于45个艺术博览会和13个双年展。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。