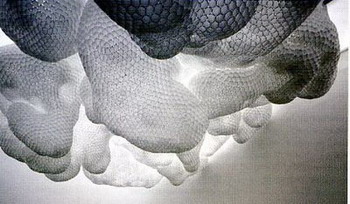

Tara Donovan、《未命名(泡沫塑料杯)》、2004/2008、泡沫塑料杯、胶、装置现场、波士顿当代艺术院、2008

“九十年代中,塔拉·多娜文(Tara Donovan)在她的工作室进行实验时,碰倒了一大盒牙签,捡起来后,发现掉出来的那些,形成了一个形状,这个形状与牙签盒的一角相称,于是,艺术家灵机一动,有了主意。”这是Jen Mergel和Nicholas Baume为他们策划的Donovan在ICA举行的展览画册中,内文开头的一句话,由此可见,工作室的小插曲,纯粹是偶然。接着,艺术家找出了大约50万支牙签,她成功地将它们从地面开始,一点点堆积成一个庞大而独立的立方体,就好像人们做沙堡一样。从那时起,《未命名(牙签)》(1996)成为了她雕塑创作中具有标志性的一个原点,从此也发展形成了Donovan所称的“场地回应”形式。相关的作品有《未命名(针)》(2004),《未命名(玻璃)》(2004),在Donovan首次的博物馆纵览中,观众不仅可看到过去十年里创作的15件作品,另外还有一件专门为ICA展览设计的新作品。

通过不起眼的牙签逻辑,大家很快从展览中看出了Donovan的创作工序:她使用笔直的、大量生产的物体做为塑造主题,通过她个人化的讲述,“重塑”这些物体“被设定的命运”,将这些物件搭配成具有标准尺寸的几何形;在这些相同的物品中,她为彼此创造出新的关系;以完美的技巧,从视觉上,将这些难以改变的物体套在一起或者打乱。总之,她运用的是大量的具有某种形状的物品,通过实际操作(比如,滚动,堆积,集合,粘附,安置)塑造它们。

对于数量的强调(在数量上我认为是过度的,毫无节制的),自有其含义所在。对于Donovan而言,它暗示的主题是过度的丰裕、消费的浪费、城市的扩大和无限制的病毒性网络,这是当然的。而对于她的评论者们,尤其是大多数的画廊观众而言,至少据我所知,他们觉得,大量的杯子,纽扣,或者胶带,这些物件,数量上的庞大夸张只是为了产生惊人的效果。就像一个冗长乏味的存活清单一样:《未命名(塑料杯)》(2006/2008)中是上百万的杯子,塑料平底杯高高低低堆积着;在《未命名》(2008)中,成千上万英尺的胶片,犹如画廊墙上的一扇千变万化的窗。在向极简主义一个接一个系列的致敬时,Donovan有意表明,这些物品的排列,摇摇欲坠,似乎随时都能倒塌。2003年的《薄雾》,是一件由透明吸管组成的巨大装置,放在纽约的Ace画廊,结果真的塌了,当然与Richard Serra的环形铅体的倒塌还是截然不同的,尽管这些东西清理起来更加乱套。Donovan的作品创作方式,似乎在有意招致毁灭。

实际上,要是说规模很重要的话,那么,艺术家从这些堆积的艺术品中所营造出的不可计量的那种美丽,也同样很重要。展览中最新的作品《未命名》中,上千英尺的胶片卷在一起,附近的水域恰好映照在不那么悦目的棱柱形胶片上。这件作品更多看重的是光,而非建筑构造。我曾听到人们在这件作品发出愉悦的惊叹声,而2002年的《星云》也带来如此效果。在这件作品中,堆积的透明胶带在画廊地板上向周遭散开。从上往下看,空隙之间的空间很明显,但要是从非直角的角度斜着看去,就会觉得模模糊糊,像变形了的地图。尽管这件作品花了很长时间创作,布置,试图将手法技巧主题化,有迹可循,但最终看上去却有些离题了。这种构造方式,只不过成为了达到堆积效果的一种必要手段而已,并不具备其它含义。

Tara Donovan、《未命名》(局部)、2008、 聚脂胶片、122×732×76厘米

作品所产生的效果通常被认为是令人吃惊的。ICA的展览表明,Donovan的作品是可接近的,但并不那么容易。部分带有Eva Hesse和Tom Friedman的影子, 艺术家将女性的作品变得家庭化和复杂化;也许,她是从动手构造的结果中去创造乐趣,而非从表面的效果上。也许,对于构造组合的兴趣,正是对美观的一种抗拒——那种可能肤浅而迎合他人的美观被Donovan以数量上的疯狂而抢去了风头。我从Donovan的作品中发现的最大乐趣是:她的这种设置形状的创作,只能容纳自身的投入与执念,自行承受自身的崩塌,自行产生审美性—《薄雾》和其他很多作品试图都给人以动态上的错觉—不流任何余地。

展览在波士顿ICA截止到1月4日;之后来到辛辛那提的当代艺术中心,展期为2月7日到5月11日;6月19日到9月13日在Des Moines艺术中心展出;2009年10月10日到2010年1月16日期间,在圣地亚哥当代艺术馆展出。

作者为伊利诺伊大学艺术史助理教授。