新表现主义大师——伊门多夫

约尔格·伊门多夫(Jörg Immendorff)是德国新表现主义绘画大师,1945年生于德国布勒卡德,70年代他曾属于一个崇尚毛泽东思想的党派,这在当时欧洲青年反思社会时是有代表性的倾向。他曾被冠以“政治卡通大师”、“社会现实主义”、“无政府主义”等名头,当时的东德还曾称他是“修正主义”,从这些名头可以看出他是一个有极强的政治性的艺术家。这些冠名随着世界政治的变化都渐渐失去意义,而他的艺术本身依然是世界艺术中有持续影响力的语言之一。

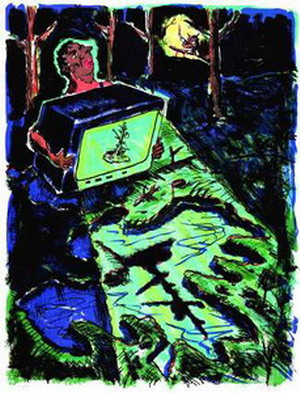

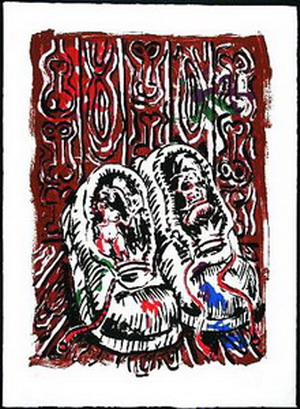

关于伊门多夫的研究总是从他在1966年的绘画开始。60年代他是博伊斯的学生,新潮运动红红火火的时候,1965年博伊斯表演了《如何向死兔子解释绘画》,这对伊门多夫有强烈的催化作用,他深感画面和语言的局限性,试图找到一种有效的艺术方法,用以抵制资本主义的美学,表现得比博伊斯还激进。“别再画画了”的话被涂抹在床板上,床腿上扣着博伊斯签过字的帽子,使用政治话题,利用偶发事件和示威活动来引人注意,还在绘画上标上口号来加强效果,其实就差不多是画了很多宣传画。现在他说那时候他有点“左倾机会主义”。1971年他重新找到自己的位置,从社会主义政治研究回归到艺术创作,他相信艺术可以是社会变迁的载体,“艺术家的拳头也是拳头”,要表达一种社会责任只有更好地运用自己的才能,不能只搞运动,对于他,还是刷子更利于表达。70年代,他成为马克思主义者,怎样做一个政治风景中的画家似乎成了他在20世纪后期的一个问题。他一直关心着艺术家应该把自己放在什么位置的问题,是社会的边缘,还是文化的延续者?他说艺术家应该是文化的舌头。

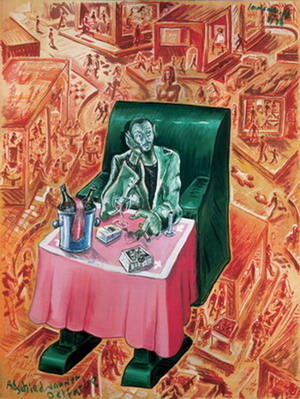

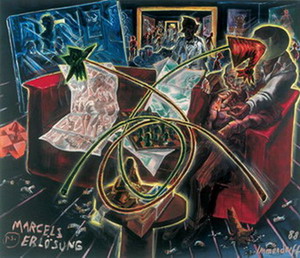

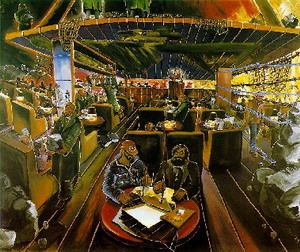

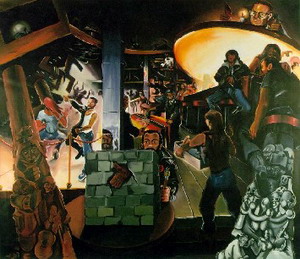

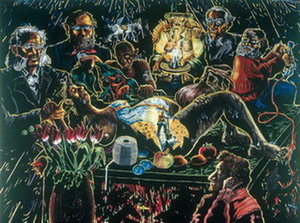

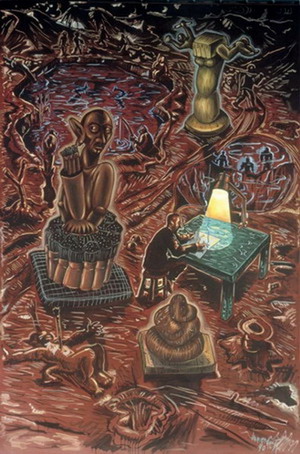

70年代,伊门多夫生活在西柏林,而他的好友,也是后来的新表现主义重要人物彭克在东柏林,他们不能见面,只能写信。在这期间,他开始创作《咖啡馆德国》系列,不同于彭克在视觉上探索一种理想语言,伊门多夫是在故事化的形式下描绘现实和政治意识的状况,在描绘当时受分裂之苦的德国状况的这个系列作品中,他设置了种种隐喻的形象。1978年,他在第三幅《咖啡馆德国》里画了一个拥挤倾斜的空间,他把自己画在正中间,睡着了。他身后镶满镜子的柱子映出当时东西德之间最明显的分界点――布兰登堡大门。Hu是《咖啡馆德国》系列中的一幅,其中的人物和符号都是从德国社会和历史中取材的,是德国艺术家涉及第三帝国题材这个禁区的最初作品之一,在左下角有希特勒在解说欧洲的崩溃,旁边是兴登堡,列宁被画得很突出,桌子后面是伊门多夫的朋友们,其中有彭克、巴塞里茨,以及他本人。

有人以这个系列为题做过博士论文,主要探讨的是艺术家在社会环境下的艺术态度,而当时最重要的环境就是分裂。伊门多夫说,“不仅有东西德的分裂,还有因为美苏冷战而导致的世界的分裂”。自然景象很少出现在他的画面,因为现代的现实生活中的确少有自然景观。政治和当代历史是他绘画的主要素材。

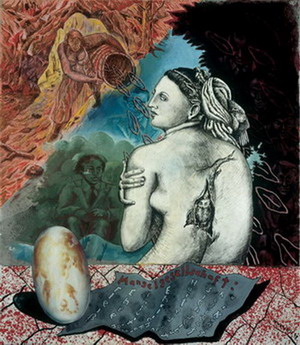

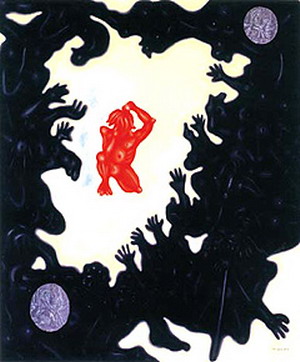

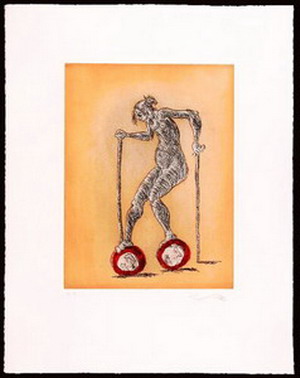

伊门多夫属于德国新表现主义流派艺术家。德国新表现主义是80年代欧洲艺术中最有影响力的流派,这个流派70年代末80年代初是作为对美国波普艺术和极少主义的一种反动。直到今天,伊门多夫虽然不再愿意就欧洲和美国艺术的区别泛泛而论,但他依然愿意说,安迪?沃霍利用大规模生产的模式,大批量生产,那是彻头彻尾的资本主义的艺术家。而他依循的传统更多是出于哲学和伦理的思考,以及达达派社会批判的态度。欧洲在经历了美国的极少主义、后极少主义、意大利的贫困艺术、德国的新潮艺术后,80年代,是一个由贫困的艺术到渴望绘画的时代,德国的新表现主义绘画正当其时中断了抽象艺术在德国的直线发展。他们要重返画面,重返形象,在画面上追求一种粗犷的、原始稚拙的风格,而且他们所画的内容总与那个年代社会现实息息相关。

1976年,伊门多夫在威尼斯说过:“我赞成这样一种艺术形式,它能够成为改变人类社会的众多途径中的一种。”他很确信艺术在改变社会方面的重要作用。他认为,他的艺术不单是政治问题,“这一点很重要,因为在我的画面里还有各种各样的社会问题:每天人们是如何和别人闹崩的;一个人和他的女朋友的关系是怎样的,等等,这些问题无非是一个问题,从民族分裂中可以看到是什么东西使世界分裂,这些才是我的艺术的深刻理由”。

曾经在很长一段时间里,他的画不能卖,也不能展览,他当了11年的美术教员,养活自己。柏林墙倒下了,伊门多夫现在变成了欧洲最富有的艺术家之一,他的画室占了一大片街区。而他作品要运出德国到中国展览还要向政府提供巨额担保,保证返回德国。