让·穆克(Ron Mueck )

让·穆克(Ron Mueck),1958年在澳洲墨尔本出生,原为模型制作专家,在美国电视台担任幕后工作近十五年后,投身好莱坞电影特效工业,之后在英国发展。

1990年代,穆克开始制作完全拟真的物件供商业摄影,却阴错阳差引来英国收藏家查尔斯.萨奇(Charles Saatchi)的兴趣,邀请他以《长眠的父亲》(Dead Dad)参加名噪一时的“耸动”(Sensation)巡回展,穆克就此扬名国际,并于2001年获邀参加第四十九届威尼斯双年展。

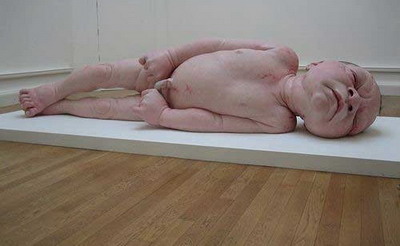

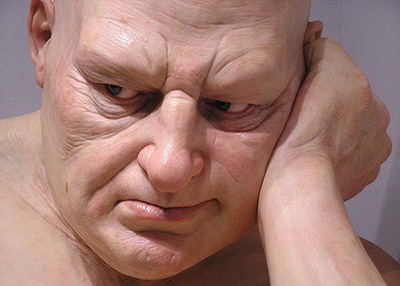

复制穆克父亲尸体的模型作品《长眠的父亲》,制作极度耗时,穆克甚至将自己的头发一根根植入雕塑品,以求绝对拟真,魄人的精致使观者亦不得不放慢欣赏的节奏,并在缓慢的观赏过程中,听任内在情绪渐渐萌生、发酵。

20世纪现代主义最大的特色即是都市的兴起和都会化,在这样一个越趋拥挤的空间中,人和人之间的相互关系产生了变化,也间接影响了荣.穆克的作品。

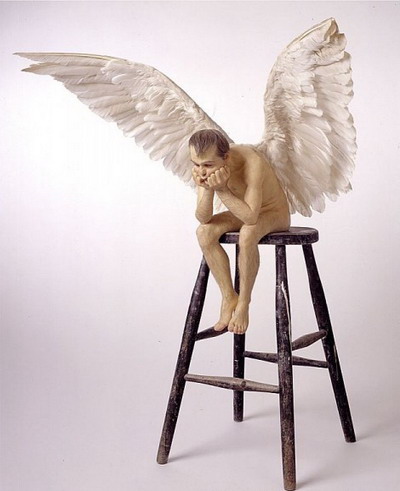

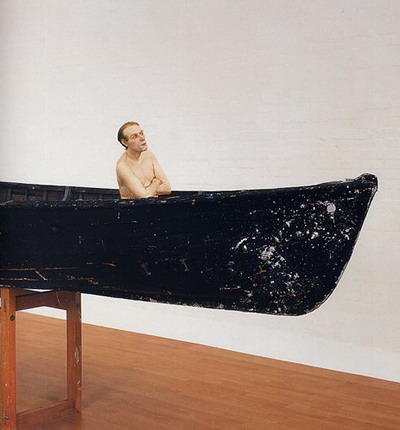

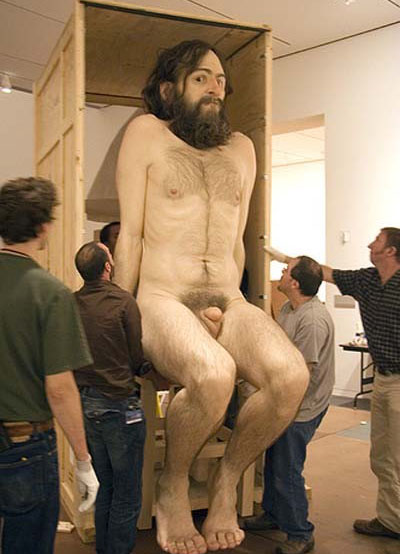

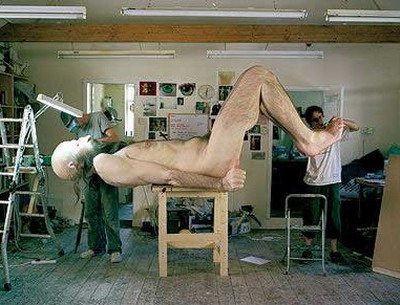

他初期经常接触变体的工业制造,后来花了将近十年时间,用矽胶和玻璃纤维创作,作品都是以真人大小去缩放比例,打造了栩栩如生的拟人塑像。

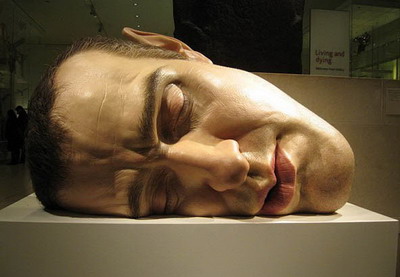

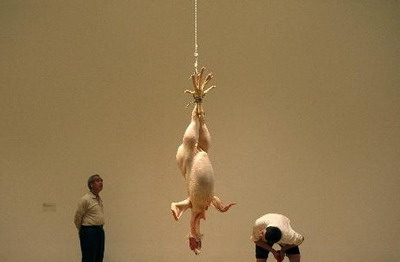

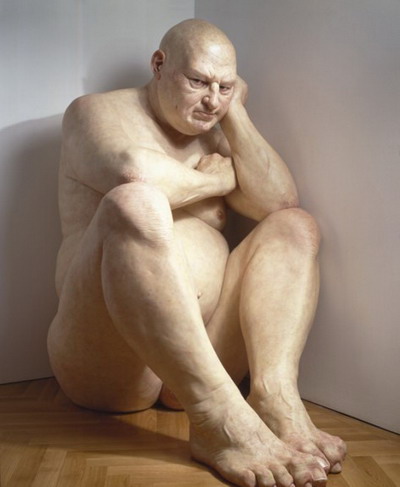

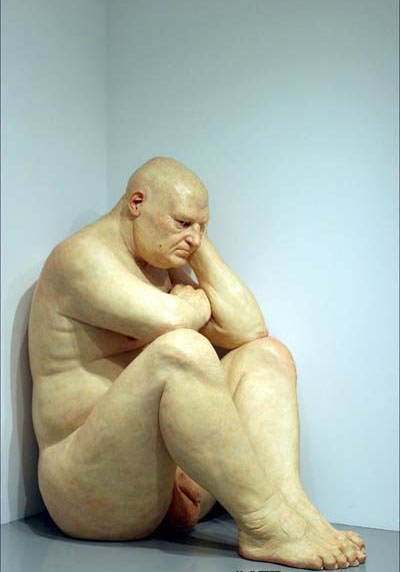

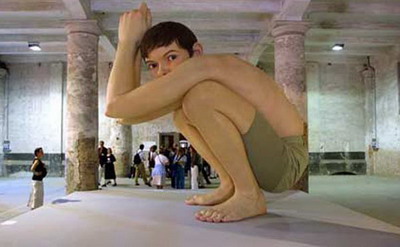

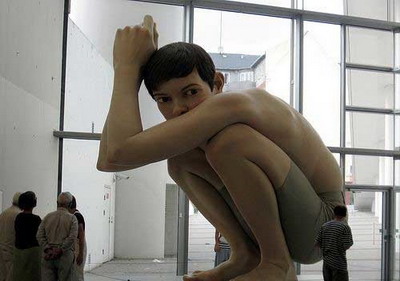

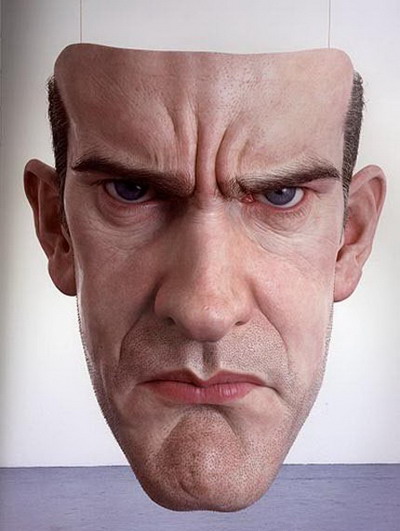

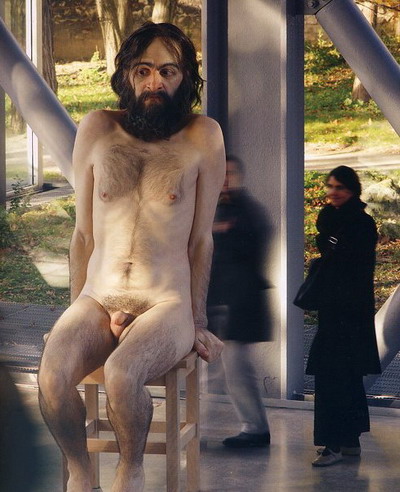

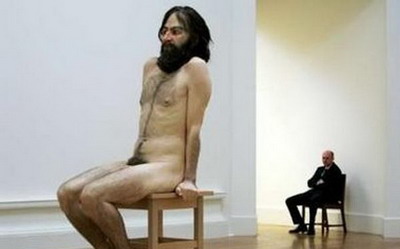

让.穆克的雕塑作品擅长分析、解析真实世界和梦幻世界的冲突和抵触。议论、思索、恐惧、无表情、离异等,围绕在人与人之间或人与自身的互动,但人物所表达出来的情感却是能直击人心。他的人体作品强调细节的逼真和细腻,无论是血管,皱纹还是体毛,都如实的被表现出来。

在20世纪90年代中期,他重新定义了当代超写实雕塑的审美观。

让·穆克(Ron Mueck)是九十年代后期开始在雕塑领域展露其艺术天赋,并很快得到艺术界,评论界的关注和认同的艺术家。他的写实雕塑技巧受到其所从事的商业玩偶制作的影响,在技巧上类似于70年代美国的超级写实雕塑;在表达上却又和它有着很大不同。缩小的尺寸和逼真的形象是他主要的艺术语言。这种在19世纪的便日渐消失的手工制作在当代多元文化对形式和观念的玩味高于一切的时候,让·穆克的作品不仅仅是一种对手工劳作的回归,还有对人类内心深处情感的最恳切的呼起。

他用玻璃纤维树脂材料做成的人体个个纤毫毕现,皮肤上毛发、皱纹、疤痕、青春痘应有尽有,皮下青筋若隐若现,栩栩如生,几乎令人听见呼吸,但同时,它们扭曲的形状又令人感到压抑窒息,具有心理上的震撼力。

评论家说Mueck是freud绘画的雕塑版,可以这么说吧。八十多的freud是绘浮起的色彩交响中达到沉下去的一股古典力。但这后生还有狂妄的暗思。对真实的追求有古典精神的痕迹,这`真实`超出真实本生,以至于真实的让人难以接受和怀疑。也可能,活人在仿真雕塑前观看时,更多想到真人世界本身,对人的本体行为的思虑。

艺术家作品

让·穆克(Ron Mueck)1958年生于澳大利亚,现生活工作在伦敦。

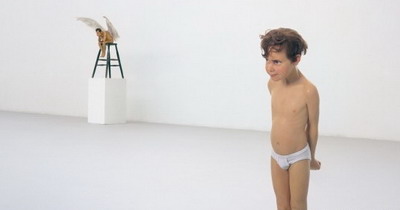

“我永远不会制作真人大小的形象,因为这看起来似乎并不有趣。我们每天都会与真实尺寸的人相遇。” ——让·穆克

正如亚里士多德在他的《诗学》中所提到的,人们总是能从最忠实的事物再现中取得乐趣,所以,这就是为什么人们持续不断的尝试着这种忠实的再现。

在1960年代,汉斯创造了第一眼看上去与真人别无二致的雕塑,它们看上去如此的真实。这种特别的,甚至几乎可以认为是夸张的现实主义导致了这些作品被描述为超级写实主义。

正如汉斯一样,让-穆克的作品中运用了纤维玻璃,聚酯纤维以及乳胶,而且他现在的作品也包括了更具有柔韧性的硅材料。并且,在此基础上,他又加入了色彩,毛发与服装。

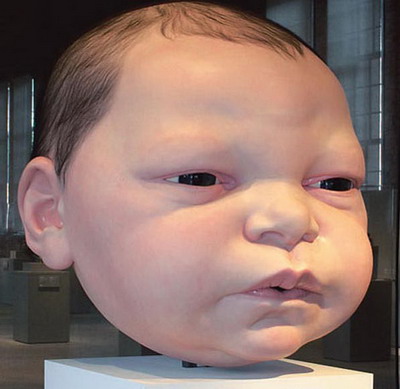

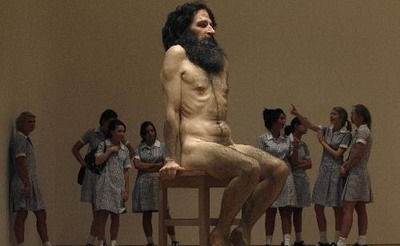

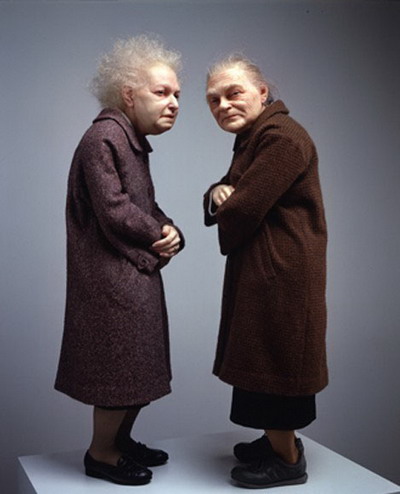

穆克的超级写实主义的技巧来自于他在电影特效产品中的工作经验,及与吉姆-汉森的木偶制作团队的合作经历。这两种经历一电影特效与木偶形象一直到现在仍影响着他的艺术作品,一方面,表现为震慑人心的巨大尺寸,而另一方面,表现出的却是奇异的微型尺寸。这一特征在近期的作品如:《野人》,《两个女人》,或者《一个女孩》中仍有所体现。

使穆克的作品有所统一的标志性特征就是它们的尺寸,它们总是远远偏离正常的状态。

他对纪念碑式的雕塑的探索非常有趣,传统意义上,对人物的真实放大通常被用来专门表现神,英雄,或是统治者,尺寸本身就是一种对主观重要性的肯定方式。穆克创造的大量形象却与此恰恰相反,看上去很可怕(野人)或看上去与它们(神,英雄或统治者)应被认可的尺寸的呈现方式相去甚远。常常,新生的婴儿却被表现为巨大的。

以此种方式,穆克颠覆了伤感主义的英雄式纪念雕塑,揭示了其构成并且同时提出了关于作品尺寸的问题。