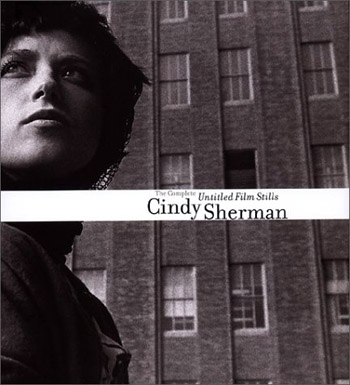

辛迪·舍曼(Cindy Sherman)

辛迪·舍曼(Cindy Sherman)1954年生于美国新泽西州的格伦里奇,在长岛郊区长大。父亲是工程师,母亲是学校教师,她是5个孩子中最小的一个,现在纽约居住。美国著名摄影家。因与众不同的自拍照而闻名,这些照片反映了西方社会不同年代典型的女性形象。

辛迪·舍曼说:“尽管我从来都不承认我的作品具有女权主义思想,或是政治宣言,但事实上,我的每一件作品都是以一个处在现实文化中的女性角度进行观察的结果。”她曾经郑重的声明,她的摄影作品应该归属于观念艺术范畴。观念主要表现在对作品的分步处理而形成的系列之中。无论她的作品如何变化,但表现的主题几乎是相同的,如表现社交活动中的女人和全神贯注于绘画的自己。舍曼早期的成名作品是80年代创作的一系列“摄影静物”,表现了艺术家自己倘徉在对往事的桩桩回忆中。技术手法和内容全部是50、60年代的流行风格。随后,舍曼全身心地投入了彩色摄影作品的拍摄之中,其中最重要的作品是应纽约《艺术论坛》杂志的邀请而创作的。大幅作品占据了杂志的两个整版,重复地表现了艺术家的卧姿和脸部特写。1983年,辛迪·舍曼创作了第一幅时装摄影作品,讽刺了公认的女性美的标准。从1985年创作的“童话”到1986年以后创作的“灾难”,舍曼开始逐渐减少了个人形象的参与。在1988—1990年创作的“历史肖像”中使用的分解的人造肢体,在1992年创作的“性”中又以主角的身份再次出现。从1994年以后创作的“恐怖”之后,人体几乎已从她的作品中消失,唯一例外的是在1995年以后创作的“面具”中,艺术家亲自出演。1997年,她又创作了电影“办公室杀手”。在这个作品中,舍曼超越了女性的社会地位,将关心的重点聚焦在了电影史上。

“恐怖的哥特式色调让你从心理上为你自己生命中,或死亡中潜在的暴力做好准备。我想这也是与之远离甚至嘲笑它的一种方式。它仅仅是让你进一步为那些不得不经历的事做好准备。”——辛迪·舍曼

在当今所有在世的美国艺术家中,辛迪·舍曼拥有一张最容易辨别的脸,因为她一直不遗余力地在自己的作品中表现这一形象。她个人的经典形象大量充斥于近20年的作品中——从70年代晚期初涉艺坛时的“无题电影照片”系列、后来的早期绘画大师的模仿系列,直到新近的、一些大得惊人的彩印装置作品,她原本以身着盛装、姿势窈窕的女性魅力代言人形象已逐渐转变为充斥噩梦般的人造血和破碎的塑料肢体画面。

艺术家作品

“杂志跨页”系列作品中这幅《无题》(1981)于2011年在纽约佳士得拍得389万美元

挖掘“单幅”故事中的深层秘密

辛迪·舍曼喜欢探究服装与身份之间密切联系。通过用假发、化妆品和一种怪诞的能力来表现一个人物。在她的无题电影照片中,无论是她连续表现一个年轻的金发女星如何化为角色的过程;还是在神秘的戈达尔风格的段落里装扮成生活完全局限于厨房的家庭主妇;亦或是饰演浅色头发神色无辜的女郎,渴望地盯着公路,脚边放着她的行李箱;以及痛饮马爹利、在海滩公路上逃跑的妓女等等众多的神秘女性形象。身为听广播长大的一代,44岁的舍曼近乎本能地深入并反映她看过的电视电影故事的原型基调。

随着艺术创作的继续,舍曼发现自己应该在挖掘这些“单幅”的故事中更深层的秘密。似乎她的直觉直接导致了她最近作品的黑暗主题,这些扰人的影像能够激起人们对于噩梦和肉体腐败的最普遍的恐惧。她表示,直觉是接近她作品最好的方式。她的形象有某种不可抗拒的东西,无论你是否去理性分析,这些作品都会有非常强烈的吸引力。舍曼最新的照片作品将许多因素结合起来,如童话和恐怖电影,超现实主义,劣质的假屁股和乳房,高级女士时装,可憎又令人兴奋的血块,以及难以置信的华丽的色彩。尽管看上去如此可怕,犹如五辆车连环相撞喋血高速公路,却又让人欲罢不能。

成功只是碰巧证明了某些理论

她拍一部怪得可爱的恐怖片,名叫《办公室杀手》。人们对舍曼故作拙劣的卡通模仿作品“无题电影照片”的嘲笑已令其足够地出名了,但对于直面大众,她似乎还是很躲闪。从舍曼第一个展览起,她只接受过很少几个采访,对于电影更是如此。

“我发觉相对影片专访,我对接受关于艺术的采访更挑剔。”她在树荫下的花园桌畔一面喝着咖啡,一面和记者轻言细语,“电影不得不更商业化,而对媒体谈论电影就是商业化的一部分,所以,勉强地(我也会谈一些)……”

尽管丰富多彩的展品展出了舍曼自己许多怪异的形象,有“黑色电影(film-noirish)”风格的荡妇,长得酷似猪脸形象的怪人和小丑模样的疯子,但她本人看起来可一点也不可怕。穿着一件陈旧的灰色T恤,绿色睡裤,丝状凉鞋,舍曼看起来就像一个退休了的平淡无奇的邻居,和善而友好。她很得意于自己的展览,对关于电影的负面评论也不太在意,显然她是不为此而受干扰的,反而她很惊讶为什么人人都想跟她谈论她的艺术。舍曼不擅长理论,“当我创作的时候,我从没想过任何人将从我作品里发现的东西。”她说,“有时候我甚至想也许这些都是废话。也许这些作品没有任何含义。当他们在写作品评论时,他们只是在寻找所有跟理论沾边的东西。我只是碰巧证明了某些理论。”

究竟什么让舍曼觉得恐怖的哥特式色调如此有诱惑力?“这是我的理论,”她说,它让你从心理上为你自己生命中,或死亡中潜在的暴力做好准备。我想这也是与之远离甚至嘲笑它的一种方式。它仅仅是让你进一步为那些不得不经历的事做好准备。

“我不健谈”舍曼承认,“我不觉得艺术家应该解释他们自己作品。这就是为什么有批评家和记者的存在。我想,让作品自己说话,让人们自己领会它们的含义。”

不喜欢谈论的策略使舍曼的艺术更像是个谜,也让她的艺术有了更长的生命延展。舍曼几乎所有的作品都没有名称,也许她起了名字,但她非常明白墙上的作品名称会迅速抹杀作品概念模糊的特性。

“历史肖像”系列(1988-90)中,舍曼以戏谑方式嘲讽了传统绘画中男性的审视目光

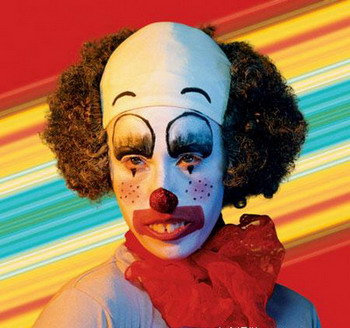

“9·11”事件后,舍曼开始了“小丑”系列的拍摄

电影、怪物和面具——辛迪·舍曼的20年

文/(美)阿马塞德·克鲁兹︱张朝晖/节译

辛迪·舍曼在20年前的1977年底开始创作她现在已非常著名的《无题电影剧照》系列。在这些黑白图片中,辛迪·舍曼扮成从B类电影到悲剧电影中的各类女主人公的形象,似乎是在向做婴儿保姆的一代妇女讲述一位过来人在传媒的环境中所经历的一切,并为她们的未来提供一个可供参考的线索。在以后的一系列作品中,辛迪·舍曼完成了一系列比喻性形象,探索了大量为当代形象制作者炮制和传播的各种女性身体的种种可能性,形象来源于大众传媒、历史记录、神话传说和超现实主义摄影。

她生于新泽西州,并在长岛郊区长大。她曾在纽约的州立大学巴夫洛学院学习,最初学习绘画。在诺里科·弗科对她的一次来访中辛迪·舍曼曾谈到她在学校里练习的是自画像和一些杂志上发现的照片和摄影的现实主义描绘。因为她在洗印技术方面的困难,她未能通过必修的摄影概论课程。但当另一位摄影教师把她引入观念艺术领域时,她不仅表现出异常的兴趣,而且解放了她的创造力。通过她的同学罗伯特·朗格等人,她第一次接触到当代艺术。

1975年,当她还是一位大学生时,她完成了一组由5张摄影组成的作品,名为《无题A-E》,这组作品预示了她后来的发展。在这一组作品中,她通过化妆把自己变成各种不同的角色,例如在《物体A》中她扮成一个小丑模样,在《D)中扮成一个小姑娘。她对化妆成各种角色的兴趣促使她经常跑到便宜的杂货店,购买旧式服装和首饰,因为这些东西能够让她想到自己会扮成什么样的角色。“所以当我购买的这种东西越来越多,许多形象突然浮现出我的脑海,因为这些碎片可以构成许多完整形象。”辛迪·舍曼开始穿着这些各种过时的服装出席在巴夫洛的画廊和美术馆举办的开幕式和晚会。曾经有一次她装成孕妇出席一个开幕式。显然她的这种实践中包涵许多表演的成份。但她从不认为这种外出“表现”有任何艺术的意味,她认为自己并未扮演各种角色,仅是“打扮好外出逛逛”。

1977年大学毕业后,她和朗格搬到纽约。她继续在公寓里把自己扮成各类妇女形象,然后拍下来。许多情况下是她自拍的,有时请朋友或家庭成员为她拍摄。这一完成的系列第一次展出于位于华盛顿特区的贺西荷恩博物馆,而且在这一展览的小宣传册中,策划人菲利兹讨论了作品之间的关系。相似的形象出现在几幅摄影中,在更大的系组中组成一个小系列。例如6张同一个金发女演员的照片反映了事业发展的不同阶段;在每一张图片中,舍曼把自己装扮成站在特定景致中的熟悉但却令人难以辨认的电影中的女主人公。舍曼扮成一位有诱惑力的女人,谈到这类形象时她曾说:“我用那种形象是为了表达我对性的暧昧态度,和这类女性形象一起长大,而且电影里也总展示这些东西,我喜欢这些形象,然而你却应该做一名好女孩。”

认同的媒介形象的力量,尤其是对年轻人,并不是个新问题。斯图尔特和伊利莎白·艾温曾强调无声电影对第二代美国移民妇女的影响。他们指的是象《欲望、希望和梦想指南》这样的早期电影,反映了母女两代人之间的鸿沟。母亲在其故土的传统中长大,而她在美国长大的女儿则要接受美国文化。斯图尔特认为好莱坞的这类电影展示了富裕的生活魅力和人们对它的向往,他们认为“这种电影传达出当代文化的一个重要秘密:通过消费而改变”。

苏珊·道格拉斯通过研究二战中及稍后媒介的影响来研究传媒所包含的信息。她认为,因为男人们到海外参战,所以女人们到工厂做工,新闻媒介宣传这样的电影有《1943年的光彩女孩儿》,登在杂志上的招贴画也展示出女工人的形象,其中包括被命名为《美利坚女士·1943》的一个铆钉女工的形象。然而战争一结束,书刊和电影就把那些要到外面做工的妇女描绘为不称职的母亲或精神不健康的妇女。道格拉斯把这种趋势与悲剧电影的出现联系起来。“与这一情形相回应的是悲剧电影的出现。设圈套者、诱人女郎和持枪的疯狂的坏女人,她们对金钱和世欲的追求让男人们毁掉。这正是《邮递员总按两次门铃》所反映出来的。”

因为辛迪·舍曼在《无题电影剧照》中所装扮的角色不是具体的,我们就可以为这些女性形象自由地发挥我们的理论叙述。辛迪·舍曼通过暗示,通过那些已成为观众目光关注的对象的姿势来鼓励我们参与到这一创作过程中,这些形象能激起窥伺者的本性和电影的联系,可以让我们将这些形象视为心理分析的图例,尤其是可以参照劳拉·慕尔维在1975年完成的著名论文《视觉快感与叙事电影》。在这篇论文中,作者将银幕上的女性形象描述为控制男人眼光的主题和男性欲望的客体。舍曼的《无题电影剧照》不仅意味着我们自己和摄像机的盯视,而且也暗示在同一间屋子里还有另外一个人和她在一起。

《无题电影剧照》

《无题电影剧照》共列了69张,展示出许多形象。朱迪丝·威廉森认为“这些让观众忽略了妇女经历的形象和认同:正如一套性感的黑色服装会让你看起来象个荡妇,然而荡妇只是一个想象,它需要观众的参与方能完成。”威廉森进一步讲道,在观众观赏舍曼的作品并试图确认其作品的某种含义时,因为她提供了如此众多的形象,所以她阻挠了观众要通过自己的想象来认识认识她们的企图。

欲望与怀旧纠缠在一起使《无题电影剧照》更富诱惑力:这是一种针对女人的欲望,尤其是图片上那特定的女人。考虑到这一系列的来源,这种潜在的混合是不可避免的。阿瑟·丹纳在他的研究中指出,电影剧照不是与电影无关的静止照片,而是象一个电影广告招贴式的再创造。而作为广告招贴其目的是激起更大的票房价值。在任何电影剧照中,表现在舍曼塑造的形象中十分重要。丹纳认为这些形象的成功在于“摄影和表现的同时性和不可分割性”。

作为自我表演的摄影记录,《无题电影剧照》与70年代的女权主义表演作品相关,例如艾利诺·安丁和阿德里安·彼普等人的作品。舍曼也认为她自己早期受这两个人的影响。在70年代早期,安丁利用旧式服装将自己打扮成一系列角色:国王、女芭蕾舞演员、一位护土、一位黑人电影明星。她既在公众面前表演,也用摄影来记录。在一个开始于70年代,名为《催化》的一系列公开表演中,阿德里安在地铁里浏览报纸,而她却穿着一身浸透着恶臭污水的衣服。这些早期由女艺术家完成的表演作品主要是通过照片的记录而为人们所知道。辛迪·舍曼的《无题电影剧照》并非仅是表演的拍照记录,而恰恰相反,它是电影形象的表演性记录。舍曼最后完成这一系列是在1980年,当时地意识到自己已井始在复制一些原型。

屏幕后的投射

辛迪·舍曼的下一个系列作品开始使用彩色照片,以增强视觉效果。假如说黑白片《无题电影剧照》包含了旧电影的怀旧成份,那么《屏幕后的投射》则渗出电视展示的技巧。因为愿意在家工作,舍曼在一个屏幕前拍照自己,而在屏幕上她又投上室内外景致的幻灯片。作为作品背景的幻灯投影显然是假的,十分清晰而真实的舍曼本人的形象与不太清晰的投射上去的假景形成鲜明的对比,加强了整个景致的人工性。

结果是这样的形象比以前的系列作品更富当代感,使人想到60年代末和70年代初而非50年代。舍曼仍然扮演自己的角色,但这些新形象较以前更跟进了时代潮流。这些新形象已不是牺牲品或荡妇的形象,在《屏幕后的投射》中的妇女显得更加自信和独立。例如在《无题电影剧照76号》中,一位年轻的城市女子在街头喝瓶装啤酒,她戴一顶草帽,表情神秘而镇定自若。

这批作品的主要内容是表现中产阶级年轻妇女在外部世界的真实状态。这些形象与70年代在大众传媒上出现的年轻女性相关,这尤其体现在《玛丽·莫尔》电视系列片中玛丽·里查德斯的形象。道格拉斯曾指出,当这部片子在1970年初放映时,是当时唯一的一部反映单身女性生活的影片,而且演员也成为明星。这部影片反映了职业女性的生存状况,以及媒介是如何关注这些女性的。

辛迪·舍曼对传媒形象的运用及因此形成的对传媒的批评与艺芭拉·克鲁格的作品有共通之处。芭芭拉以广告为载体来完成自己的作品,她在作品中准确地描绘广告上的形象,然后将文字语句穿插到形象之间。她在作品中的怀旧情调似有不同,芭芭拉的语言处理显得更为直接。

中心折页女郎或者水平线

1981年,辛迪·舍曼应《艺术论坛》杂志之邀做一批形象。她觉得这份杂志的横版的版式可以做文章,因此要求有两页来刊登她的作品,这些图片很大,而且是彩印的,在每一张中试图展示一位不同的女人或女孩,但她们都以一种空虚而忧郁的眼神向外张望。人物占满整个画面,身体蜷缩而贴近锐头,这种处理方式变成她的常用手法。她将背景许多部分尽量淡化,而有的作品中灯光的处理富于戏剧性。她往往突出人物肢体或面容的某一局部而将其他部分置于阴影之中。有些人物躺在地上,有的则缩于某一角落或地板上。当观众看这些形象时,这些女人变得十分柔弱易欺,因为她们的肉体只是被衣物松散地裹盖着。

当这批作品制作出来之后,有些人批评她只是复制了色情形象,因而《艺术论坛》杂志最终拒绝给予发表。最明显的色情例证是《无题95年》,这件作品展示了一位头发散乱的女人,化妆也被搞乱,她躺在床上,用黑色床单盖住自己,她直盯着撒向她的灯光。虽然一些评论家认为这是一个被强奸后的场景。舍曼辩解说这表现关于某人彻夜不归,凌晨才到家的场景,她也刚上床,阳光照到她的脸上。争议记录了大众文化的力量,以及借用大众文化形象的策略来批判大众文化所冒的风险。同样的情况也发生在1974年的《艺术论坛》的页码间,琳达·本格利斯在广告页上加了一张照片,在照片上,她本人赤裸着身体手持一个巨大的假阴茎。杂志的一些编辑在以后的几期中指责这幅图片“极其下流”,并认为“这是对妇女运动的目的的可怜的取笑”。

在《无题电影剧照》和《屏幕后的投射》中,辛迪·舍曼主要模仿和重复大众传媒的形象,因此借以扩散其能量。利兹·库特斯在讨论那里以“当女艺术家邀请文观众用传统的男性观念来确认观众时所造成的不稳定性和模糊感”为探讨对象的女艺术家时,她指出,通过突出这种模糊状态,性别身份的显著性矛盾并未解决而是被加强。辛迪·舍曼的作品十分轻松地走入打着文化烙印的再现结构,她强迫我们思考问题真实性。

粉色浴袍1982

在以后的系列中,辛迪·舍曼使用了垂直性构图以代替水平构图所产生的柔弱感,并以此作为对批评家们的回应。然而她继续模仿性模特儿的姿势,而且只穿一件粉色的浴袍。舍曼认为这些形象表示女模特儿在摆不同姿势被人拍照的休息瞬间,这样可以看作她的中心页性感女郎系列的延续。她不再使用早期作品中的假发和化妆,而是未加修饰地坐在那里,无任何性感征兆,直视观众。

批评家彼特·沙拉尔认为这一系列体现出“最真实的辛迪”,表现出她在为数众多的自拍图片中寻找真实自我的努力。因为我们看到她装扮和表现的其他角色,我们就会自然感到好奇,哪一个是真实的她自己。这同样会令人设想辛迪·舍曼的作品是自我探寻的记录。这些形象与大众传媒的形象是无异的。在谈到什么东西最能体现后现代破碎的认同时,辛迪·舍曼说:“我将自己分成许多不同的部分,我自己在农村是一部分,……我职业性的自我是另一部分,而我在工作室中的作品是另一部分。”

与《粉色花格》同时创作的是描绘一系列有当代特征而且十分新鲜的形象的作品。因为她们看起来和一般的正常人没有什么两样。但灯光的使用却富于戏剧性。对舍曼而言,这些形象可以作为“色彩实验”,以便使她可以研究彩色光源的运用。她逐渐在作品中减弱了光的使用,直到作品变得越来越暗。

时装

舍曼参照时装摄影完成了四组作品。第一系列是受商店老板迪娜·本森的委托于1983年为《采访》杂志而作,店方为会曼提供了著名设计师吉·保罗·高特利埃和德斯·枷根斯的服装,舍曼毫不奇怪地创作出与耀眼的广告截然相反的形象。这些模特的形象看起来挺俊仁穿着迷人的时装又使她们很开心。然而其他的系列形象却有点阴险。第二批作品是受法国的一个名叫杜拉苗·比斯的时装公司的委托而完成。公司要求会曼为法国《时尚》杂志的设计而拍图片。这批新制作出来的形象要比以前的更为古怪。这批模特儿形象有的沮丧,有的满脸是夸张的皱纹,还有的甚至是被杀害的样子。1993年,舍曼为一期《哈普的怪异》杂志拍了一批作品,光线运用比《时尚》杂志的那一批亮一些,这些形象十分富于幻想,而且充分运用服装来改变舍曼,并将背景转为一个戏剧布景。最近,即1994年,她又应日本的一家时装公司的邀请拍摄时装摄影。

不可避免的是,舍曼在时装摄影中也试图创造自己艺术的发展线索。对妇女而言,时装是一种遮盖方式,而且时装广告总是向购买者许诺他们的衣服可以将穿着转变为一个完美的形象。约翰尼·芬克尔斯坦因认为“时装是一种创造和展示自我的方法,……时装的风格是如此多样,以至于我们穿着它们出现在公共场合时,我们每个人似乎均有多个不同的认同。”正如所有的广告一样,时装摄影制造了一个永远不能满足的欲望。我们追寻最新潮的东西,但明年就又会落伍。时装广告的真正目的在于提供一个新鲜的衣着形象。而舍曼的时装摄影则破坏了这一切,而揭露广告人的煽动本能。

童话故事1985

辛迪·舍曼把时装作品中的破坏性因素在仙女中发展到更高的一步。正是她的事业发展到这一点时,她的形象变得是真正奇怪和超现实的,她从追求真实的局限中解脱出来而试图展示任何存在的可能。《浮华故事》杂志邀请辛迪·舍曼按神话故事来摄制作品。她趁此推出了一系列作品,这些图片与人们想象中的美妙的床上故事不同,是展示了一批令人毛骨悚然的可怕的怪物,背景也成为叙事的关键因素。这些形象极不寻常,不仅因为有恐怖的因素,而且也在于我们的眼睛已习惯于看那些悦目的东西。

儿童故事的重要性(除了迪斯尼这样的产品之外)不仅在于娱乐性。一本女权主义童话故事文集中,杰克·希普斯讨论了这种风格对儿童的影响及其重要性,“作为一个社会化的关键因素,……让孩子们发现他们在世界中的位置,并检验人们关于世界的假设。”几乎所有的童话故事都可以归纳为女孩幸福地等待她的王子的到来这样的陈同监调。为了回应这种态度,希普斯谈到象玛丽亚·德·蒙根和艾维琳·夏普这样的维多利亚时代的女作家以自我确认的女主人公的方式来写童话故事。在同样的维多利亚时代,另外的女性作品象克里斯蒂安·罗塞蒂、安娜·里特奇则编制了令人愤怒的故事,里面充满暴力和讽刺。辛迪·舍曼显然属于后一类,她属于杜撰暴力的童话故事的女作家传统。

灾难 在她那突出的而且是美丽的对厌恶之物的陈示中,辛迪·舍曼的灾难系列似乎与童话故事没有多大区别。她使用同样的戏剧手法和幻想的形象来构筑同样不寻常的景致。在这批作品中,身体被围在中间。从童话故事中跑到这里来的动物与玩偶结合在一起,成为变形了的人体。换句话说,人的身体被重新安排,或者身体的局部肢体或躲或理在散乱的堆积物中。

这些图片中惨不忍睹的场景与当代社会中的暴力和混乱形成相对应的关系。然而身体政治也遭到攻击,我们遭到来自每个人的身体及其适应性的压抑。在将身体作为社会的比喻的分析中,芬克尔斯坦因认为在西方文化中,对身体的控制是形象与身份的标志。19世纪欧洲文学史上的突变角色是一种社会不公正对待的暴力反抗结果,它们也都接近人类。这或许是它们为什么招人迷恋的原因,因为“我们好象隐藏了另一个自我,一个未显露的受到压抑的一面,……因为我们生活在对它的恐惧中,我们知道它有可能在任何时候爆发。”辛迪·舍曼那遭受到攻击的身体形象揭示了这隐藏的一面,而且抵抗着我们每日从大众传媒上看到的理想化和虚饰的偶像。

历史的肖像1989-90

在她的另一系列作品中,舍曼完成了另外35幅作品,这是她自己对历史肖像的独特个人处理。在这一系列中,她改为坐姿,使用道具衣着华丽的长袍,头戴假发和胡须,她把自己装扮成各种历史上各种不凡的人物论者神话中的英雄,甚至被宫廷画家所描绘的玛多那斯。

完成这一系列作品的想法来源于1988年一家艺术公司委托她完成一套为法国里莫格斯公司制作的陶瓷。舍曼利用18世纪蓬皮杜夫人的原型来制作新作品,例如汤盆,上面的装饰人物是身着那一时期服装的舍曼的形象。舍曼将自己这次完成的一张放大,参加了于1988年举行的都市图书联展。一年之后,她又完成了一系列作品。这些作品参考了法国大革命时期的著名人物。1989年,辛迪·舍曼在意大利逗留了两个月,回到纽约的工作室之后,她完成了另一组历史人物作品,其中包括《无题224号》。

正如《无题电影剧照》一样并非某些具体电影的片段,历史人物肖像也不是对某一绘画作品的复制。奥萨奇曾探寻过这一系列作品中形象的可能性来源,例如《无题244号》来源于卡拉瓦乔的《得病的巴特斯》;《无题216号》来源于吉·弗魁特的《麦伦的圣母》等等。

在一些作品中,辛迪·舍曼把自己化妆成男性,在这种变性的处理中,她使用了和杜尚相似的策略,尤其是当她把自己打扮成罗斯·萨拉维的形象。然而,在她对女性的表现中,舍曼塑造了最为重要的最幽默的形象。为了调侃古典艺术大师对女性解剖学上处理的笨拙,她自己戴了假胸乳,具有十分奇特的效果,例如《无题222号》和《无题225号》。特别是后者,一位贵族的胸部喷出一股液体,并留下一道轨迹。她的这些作品中表示出的纯粹的荒唐表现出辛迪·舍曼对西方原则的嘲弄,以及没完没了的对衣饰繁得夸张的王室贵族、神职人员、淑女及宗教人物的描绘。虽然当人们第一眼看这些作品时会认为这些作品最初来源于大众传媒显然是有些异常,但舍曼的历史肖像作品是在探讨一个表现与再现的体系,因为这一体系加强了与之相应的思想意识,尽管表现的人物有些古老。

性图像

从历史肖像的历史环境来看,辛迪·舍曼下一步转向一大批性作品的创作。运用模特儿人偶和医用人形的局部,辛迪·舍曼又重新组建了她混合的玩偶图像。这些玩偶在自豪地展示它们的形象特征而并非在交媾。她将这些人型按春宫画的类型及人物动作来安排图像的内容。她用稀奇古怪的方式将这些玩偶组合在一起。

舍曼是针对几个问题而完成这批性作品的,她曾对如何将裸体组织到作品中思考了很长一段时间,她希望自己的作品能与杰夫·昆斯和她的妻子希首奥琳娜共同完成的形象作品来对话。当时在全美艺术基金会正在进行的争论的有关什么是艺术作品中的淫秽问题也促使她完成这批作品。辛迪·舍曼与检查制度的威胁的反驳是用形象来证明的,这些经过精心设计的图像的复杂性在于——正如艾伦·维里斯所指出——它结合了女权主义和极端的保守思想并构成一个不太可能的联合以便对抗对妇女的欺诈和不道德行为。在全美教育协会的争议中,极端的右翼势力将攻击的锋芒直接指向摄影和罗伯特·玛普莱杜波及安朱斯·塞朗诺等人的作品。人们通常认为照片的真实性赋予拍出的形象以力量。然而辛迪·舍曼的性图像完全是人造的。《无题电影剧照》完成之后,使用人造形象成为她作品的一项重要特征,其中尝试了几乎所有控制和操纵形象的方法。一般来讲,色情图像大都隐去被拍者的姓名。在舍曼的这一系列中,她将色情图像表述得近乎荒唐。模特儿人形的解剖学肢体和吓人的造型因素结合在一起,共同形成一个令人作呕的图像。

舍曼的这批性作品可与汉斯·贝尔莫的摄影相比较。在30年代,贝尔莫在玩偶的局部组成象魔鬼一样长满鳞片躯体的畸形的描绘,舍曼的作品与法国艺术家皮埃尔·莫林厄尔的作品有关。从60年代中期到他自杀的1976年,莫林厄尔自拍自己穿着吊袜、长统袜和其他拜物教的衣着的形象,然后再将拍成的照片形象作为构成因素来创作拼贴作品,其中包括有多条腿的人体。辛迪·舍曼和莫林厄尔的工作方式有相近之处。两位艺术家都在自己的工作室里拍照自己,通过衣饰和化妆把自己改变成其他的角色。然而,他们这样做的动机是相当不同的。舍曼是出于外部媒介的影响,而莫林厄尔则是由他自己的欲望驱动。

恐怖和超现实主义形象(1994-96)

在以后的一组作品中,舍曼回到使用从童话故事系列开始的恐怖形象上来。她继续用人造假肢来构成世行为场面,或者象是构造一个魔鬼之家。有时她用各种材料构造一个魔鬼或者一具尸体。她最后将自己的兴趣从假人的躯体转移到人的面部,但人的睑也似乎盖着面具,并对形象实施近拍,这些形象展示出一批可以被操纵的面具,《无题305号》表现一对即将亲吻的面具。在《无题314号A-F》中,她特切割开的面具局部重新组合成红色的、令人恶心的面容,这些面容似乎既包括外表皮又再现出内结构。这种将面具内外部多层重叠的处理手法也同样运用到其他的作品,例如《无题316号》,她将一个带有伤痕的玩偶的面貌再部分地遮盖上滑润的材料。这些多层的面具仿佛暗示他世间的伪善与世故。在这一系列中,她第一次运用了简单的摄影技术处理,如双重爆光等。并非象一般摄影者那样控制所要拍摄的对象,辛迪·舍曼关注的是对形象的处理。

在这一系列摄影中,舍曼将被拍的形象破坏,而且当人们仔细凝视时,它们展示出阴险和类似神经质式的表情。她曾说这批作品与她最近导演的电影《办公室杀手》有关,这部电影将在1997年底放映。电影是关于一位名叫杜林的编辑意外地杀死了一位办公室工作人员,但后来事情变为谋杀,因为他试图将尸体一块块带回家以销尸灭迹。在舍曼所设计的她自己所熟悉的场景中,“舍曼坐在其中,创造了一个她理想的办公室环境,但她还重新安排了某些人的位置。”因此杜林可以视作她的替身演员,或者是她的另一个自我转型。

从《无题电影剧照》到她自己拍电影及从自己的电影中衍生新的作品,舍曼的艺术生涯完成了一个圆圈。大量的面具和化妆的运用使她可以探索各种表现的不同转换。在作品中,她对自己和替身的运用具有不同寻常的意义,尤其是当我们追溯她对独特的自我形象的追求时,这一点会更为明显,而且我们会发现这一探索的丰硕成果。《无题电影剧照》中的魅力继续在她最新的作品得到发挥,特别是那种令人恶心和毛骨悚然的作品中,这些全色彩的图像继续吸引着我们探索的眼光。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。