缪晓春

简历

缪晓春,1964 年生于江苏无锡

毕业于中央美术学院和德国卡塞尔美术学院

任教于中央美术学院

主要联览

2008

去中国-新世界秩序,当代装置和摄影,格罗宁根艺术博物馆,格罗宁根,荷兰

重新想象亚洲,世界文化宫,柏林,德国

创意中国,维多利亚和阿尔伯特博物馆,伦敦,英国

来自中国的新艺术,萨奇画廊,伦敦,英国

中国金,马约尔美术馆,巴黎,法国

合成的时代-2008 媒体中国,中国美术馆,北京,中国

在瓦伦西亚55天-中国艺术盛会,瓦伦西亚现代艺术博物馆,瓦伦西亚, 西班牙

2007

中国 -- 面对现实,维也纳路德维希现代艺术博物馆, 维也纳, 奥地利

今日中国, 科布勒现代艺术博物馆,阿姆斯特尔芬,荷兰

红色热潮:当代亚洲艺术崛起,休斯敦美术馆,休斯敦,得克萨斯州,美国

浮游-中国艺术新一代,韩国国立现代美术馆,首尔,韩国

艺术温跃层-亚洲新浪潮,ZKM 媒体艺术中心, 卡尔斯鲁厄,德国

中国当代摄影与录像,Gana艺术中心, 首尔,韩国

中国的新方向:中国新媒体艺术,瑞士艺术与新媒体艺术协会(Plug.in),巴塞尔,瑞士

注意!中国!来自中国的当代摄影,ARTIUM当代艺术博物馆,维多利亚-加斯泰兹;总督夫人宫,巴塞罗那,西班牙

对艺术的激情,Essl Museum,奥地利

中国制造,路易斯安娜现代艺术博物馆, 路易斯安娜,丹麦;以色列博物馆,耶路撒冷,以色列

2006

匙—开启当今中国艺术之门,马尼拉大都会博物馆,马尼拉,菲律宾

今日中国——中国当代艺术的转世魅影,Essl Museum,奥地利

Totalstadt. Beijing case,ZKM 媒体艺术中心,卡尔斯鲁厄,德国

新都市现实:中国当代艺术展,波宁根美术馆,鹿特丹,荷兰

2005

景观:世纪与天堂,2005成都双年展, 成都,中国

麻将—希客收藏中国当代艺术展,2005-2007巡展于伯尔尼美术馆,伯尔尼,瑞士,2005;汉堡美术馆, 汉堡, 德国,2006;今日中国,Centro Cultural Banco do Brazil,里约热内卢,巴西,2007;萨尔茨堡现代美术馆,萨尔茨堡,奥地利,2007

城市,重视,2005广州国际摄影双年展,广东美术馆,广州,中国

2004

过去与未来之间-来自中国的新影像,2004-2006巡展于美国纽约国际摄影艺术中心和亚洲协会,2004;芝加哥斯马特博物馆和芝加哥当代艺术博物馆,2004;英国伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆,2005;美国西雅图艺术博物馆,2005;德国柏林世界文化宫,2006;美国加利福尼亚州圣巴巴拉艺术博物馆,2006; 美国杜克大学那沙艺术博物馆,2006

出神入画,台北当代艺术馆,台北,台湾,2004

2003

Me and More,卢塞恩美术馆,卢塞恩,瑞士

2002

金色收获-中国当代艺术展, 萨格勒布当代艺术博物馆,萨格勒布,克罗地亚

中国-传统与现代, 奥伯豪森路德维希博物馆,奥伯豪森,德国

Media City Seoul 2002,2006,第二届和第四届韩国汉城国际媒体艺术双年展,

汉城美术馆,汉城,韩国

都市营造,上海双年展2002,上海美术馆,上海,中国

主要个展

缪晓春|虚拟最后审判,2007南澳大利亚当代艺术中心(CACSA)2007年度当代视觉艺术计划,澳大利亚

缪晓春:都市山水,2006,约翰·霍普·富兰克林文化中心,杜克大学,北卡罗来纳州,美国

图像+想象,2006; H2O-艺术史研究,2007,奥沙当代艺术空间,香港

观点,2006;H2O-艺术史研究,2007,北京空白空间,798,北京, 中国

虚拟最后审判,2006, H2O-艺术史研究,2007,亚历山大∙奥克斯画廊,柏林,德国

幻象,2004;虚拟最后审判,2006;H2O-艺术史研究,2007, 沃尔士画廊,芝加哥,美国

盘桓,2002,乌尔斯∙马勒画廊,卢塞恩,瑞士

从东到西,从西到东,2001,中央美术学院展览馆,北京,中国

艺术家作品

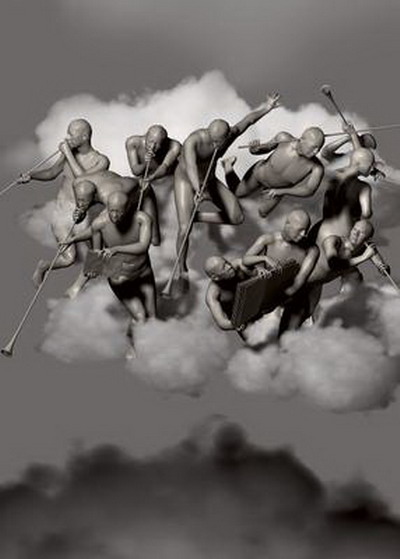

缪晓春用精确仿真出的自己的形象置换了米开朗基罗作品中的人物形象,这是一种几何形式的、与客体无关的对人体器官感知的摹写,缪晓春以此将对文艺复兴时期的典范的瓦解推向了极致。在克隆的世界内已经不再存在甚么原型,在千篇一律的面具后面,仅存的只是对某些与自身一致的东西的一种并不怎么清楚的感觉。Always the same, but never myself(永远都是相同的,但从未是我自己),我们可以把Calvin Klein的广告策划在上世纪末为其香水所设计的存在主义广告词倒过来说,这广告词当时是为凯特·摩斯这位艺术天堂中的公主量身制作的。

有那么一段时间,在那之后主体才意识到从来没有过“整体的”,并且认为,永远也不会再有“整体的”了。缪晓春的《最后审判》中可以称之为原型的东西只有各个克隆出来的形象之间可能存在的某种关系,而艺术家又是可以使用机器随意改变这种关系的。本源性滑落为相关性,本源性变得灵活,变成了黑与白,变成了一种抽象的东西。

在这个过程中传统意义上的主体开始遭到彻底瓦解,缪晓春在一种他将其称之为未来的维度里安排着这一切。“我会去哪儿?”是他的《虚拟最后审判》的动态影像中不可缺少的一部分,它是整部作品的核心所在。大幅的数码影像,如同摄影作品那样,将时间的河流冻结在其中,它们是对从完整的运动过程中选取的某些瞬间的抓拍,这对计算器来说原本是一个悖论,因为计算器是一种绝顶完美的时间机器:在显示屏上展示的、发生的、振荡的,这所有的一切都是时间中的一幅图画,当我们关闭了显示屏,一切也就随之消失了。在电子的或者更多地在数码的动态影像中,认为自己是当代艺术的艺术是自主的。作品中的形象在被接受时,就已经变成了时间上并不永恒的存在,艺术家可以根据自己的意愿来决定它们的出现和消失。它们之间那扩张到无限的空间被变成了(用机器制造出的)一种永恒,或如古希腊人所说的,是一种“永世”(Aion),或如荒诞剧作家阿尔弗雷德?雅里所说的那样,是把上帝当作从零到无穷的最快捷的路。

缪晓春对《最后的审判》所做的极具个性的重新演绎和阐释是独特的。他毫无掩饰地将我们的(艺术)历史展现在我们面前,并且以游戏的姿态将其引入到一个可能的未来之中,而它的这个未来实际上有可能已经在它的过去出现过一次了。只有这样一位艺术家,一位从像中国那样具有深厚底藴的文化中走出来并且在这种文化意识下工作的艺术家 -- 尽管他与欧洲文化有着某些关联——才可能创作出这样的作品。

——摘自西格弗里德·奇林斯基:《缪晓春——依旧出新》

缪晓春出生于1964年,在北京的中央美术学院学习艺术史,并作为自由画家工作五年,随后在卡塞尔艺术学院接受了他的美术教育。他于1999年回国,在其母校新设的摄影与数码媒体系任教。由于具有这样的背景,他的摄影不但透露出来自画家的看待世界的视角,同时也突显其通过数码技术扩展摄影领域的强烈愿望。

从上世纪九十年代后期开始,缪晓春创作了与其国外或国内城市经历相关的大量作品,这些作品大致可以分为四个阶段。最初的作品包括他在卡塞尔艺术学院的毕业作品。这是一系列黑白摄影作品,每幅都以一个真人大小的服装模特作为中心角色。它身着中国古代文人的服装,具有缪晓春的面孔,并作为这位艺术家的另一面被创造出来。这些摄影作品具有自传的特质,表达出缪晓春作为一名留学生在德国的个人经历。

1999年回国以后,缪晓春创作了第二组摄影作品,并于2001年在中央美术学院展览馆的个展上展出了这些作品。这次展览主题为《从东到西,从西到东》,并被定义为前一次展览的续篇。出现于每幅摄影作品,并且在一件装置作品中以雕塑形式出现的一个雕像再次确立了这层含义。然而,处于中国环境下,古代文人的意义变得复杂:它如今常常表现出缪晓春在时隔五年回国以后的“文化碰撞”,而在此期间中国经历了快速的全球化和商业化。

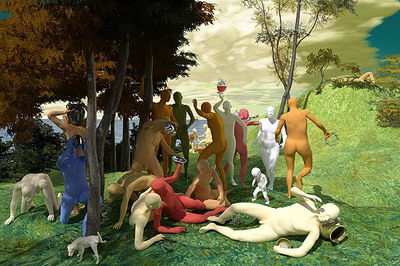

第三阶段开始于2002年,缪晓春开始借助数码技术创作大型的彩色摄影作品。尽管这些作品不断地令人想起他早期的题材和影像,例如中国社会不断深入的商业化,古代文人的孤独以及传统和现代文化之间的对比,作品越来越复杂的构成反映出艺术家对于体裁和技术革新日益浓厚的兴趣。他将画面置于极长构图中的趋势已经在之前的一个阶段中显现出来,而如今他则是特意地将这种构图风格同中国古代卷轴画相结合。

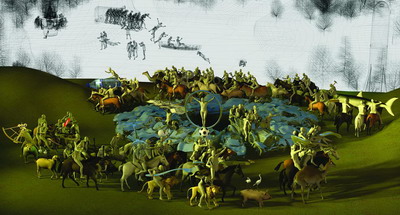

第三阶段伴随着服装模特在他作品中的消失而结束,他如今创作大型计算器处理的摄影作品,而这些作品将城市的生活作为表达的主题。与此同时,他还开始了一项雄心勃勃的项目,将米开朗基罗的《最后审判》转换成为多个不同视角的组成成分,然后再将这些成分转换成为一部动画作品。该项目的创意来源于缪晓春希望发掘这一作品的“内在”空间,以及表达作品人物的“个别”视角的愿望。通过图像转换和处理的复杂过程,他根据自己的形象创作了一个三维数字模型人物,并赋予其各种姿势和动作,再将这些三维人物根据《最后审判》的结构整合成为一个虚空间。当他完成了这个三维空间的构造之后,他,或者说他所控制的一个内置相机镜头,不仅能够从无数的“内部位置”观看这一作品,同样也能够在所构造的图像空间外部的有利位置进行观看。

——巫鸿文章摘自《中国当代艺术》,DuMont,科隆,2007

缪晓春的作品也让我们意识到,摄影完全可以重新建构一个新的世界,建构世界并不是绘画的特权。这种世界的建立,当然不是以前被人讥讽的机械无原则的复制,而是艺术家以足够的自信来重新组织加工过的观念世界,并以一种逼真得不能再逼真的形态再次呈现在人们眼前。他充分运用了数字技术,大胆逆向操作,索性运用逼真的迷思,来大胆建设一个逼真无比却又是明白虚构的观念世界。在这里,逼真充分地展现了自己的魅力。如此逼真营造的虚构终于在真实与不真实之间构成了巨大的张力,同时,精确地再现此时也不再成为摄影的原罪。而虚构也决不因为摄影的共谋而心怀罪感。于是,缪晓春的摄影成为了一个让我们重新思考世界的原理,重新思考摄影的本质的视觉指引与思维信道。

运用摄影(当然这不仅仅是摄影,这当中包括了雕塑,观念,装置等多种现代艺术样式在内)这个方式,缪晓春把自己作为一个“他者”与当代生活戏剧性地结合在一起。“他”的出现,让无论是东方的还是西方的当代生活本身,终于有机会以一种独特的方式意识到过去的存在,同时,这也让过去含蓄地提出对于当代生活的提问。通过摄影,缪晓春把过去召回到现代,通过让真实的自我隐身于虚构的遥远的自我之中的形式观察当代生活。他借这个虚构的自我的躯殻来观察世界,人为地建立并呈现一种“他”与周围世界的对立,矛盾甚至是冲突。当然,这并不是他苦心制作这些巨大作品的根本目的。他的根本目的应该是让人思考由这个古代中国人所体现的文化传统与价值观与这个错乱的现实世界和谐共处的可能性。面对这样的景象,我们是否会认真地想一下,如果这眼前景象就是一种现实,我们又会怎样对待并接受?

—— 摘自顾铮:《缪晓春:过去对现在的访问》

缪晓春一向偏于理性思考,喜欢在摄影作品的后期制作中,借助数码技术的超凡效果,不动声色地在经营画面。他的影像往往与他的日常生活现实密不可分,甚至互为表里。为此,他尽可能地导入宽广视域中人的裸眼视觉经验,致力于根据时间线索,在二维画面中展开宏大的叙事结构。他通过精心的影像整理和重组,大胆追仿、复原现实中的大千世界和社会众生相。同时,他不断提高照片的分辨率和展出尺幅,试图让影像更为逼近现实。缪晓春所逼近的现实,其实是一种公共视觉经验和这种经验所代表的日常生活。准确地说,他所呈现的是动态现实的一种现场,即中国社会转型期急剧变化的现实生活的一种现场。面对他的作品,观众往往会觉得身临其境,感同身受。所以,缪晓春的图像一直让人有亲切感。他善于以现实再现的方式唤起观众的经验投入,从而在影像中默默地注入自己的形式感和理念。

缪晓春一直关注看与被看的关系,喜欢从多个视点、多重视角看待对象,并寻求其中的关联性。因此,他极其重视作品与观众的互动。的确,他的图片作品往往需要观众再次观看,方能感受到艺术家刻意融入其中的超日常因素,领悟这些因素所提示的形式、语言和观念。缪晓春看似不经意、驾轻就熟的画面因素,却是他刻意构思的点睛之笔。无论是介入公共视觉经验的自我塑像、自拍像或三维建模形象,还是画面上时间感的体现,及一些人物历时性形象的共时出现等等,这些手法都把观众的日常经验导入一种特殊的视觉体验,从而扭转了观众认知视觉事物的习惯,甚至改变观众观看作品的因果关系。通过作品,缪晓春有效地触及、透视了人与现实社会、现实环境的关系,让独特视觉体验背后的思想表达变得更加透明、润物无声。

在缪晓春的摄影中,存在着一个微妙的悖论,即他在不断地用摄影解构摄影本身,而和绝大多数艺术家不同的是,形成这种解构的不是观念,而是视觉本身。我们发现当他用求“真”的手段去求“美”的时候(在最新的作品中,他甚至更极端地用传统中国画的构图来调节画面)。得到的却是无穷无尽的视觉喧嚣和心灵的失落。自此,缪晓春通过营造特有的视觉迷宫,完成一次双向消解:一方面他用东方的观看方式巧妙地颠覆着摄影的本性和求“真”的价值标准,另一方面又用摄影术的求“真”特性来审视今天的现实,在一个现代化的场景中精确地计算着现实和理想之间的距离。

—— 摘自皮力:《视觉的迷宫》

缪晓春选择了一系列名作作为他的“素材”来重新呈现。因为这些画面都是艺术史上最杰出的画家所创作的,比之客观世界的自然现象,更能深刻地昭示出水在人类生命中所扮演的重要角色。就像在创造《虚拟最后审判》时一样,缪晓春把画面中所有的人物都置换成了以他自己的形象为模型的一个单一的三维数码形象。不同于《虚拟最后审判》的是,这个形象的意义不再是在单一作品中统一各个人物的形象,而是把各个不同历史时期的绘画连接成为“一种新陈代谢”(缪晓春的用语)。在他看来,如果说水在这个自然的世界里从一个生物流向另一个生物,那这组作品就让他(或是他的形象)成为一个中性的元素,“游走”在不同时期所创造出来的艺术作品中,这是一个基于旧主题创造新作品的“依旧出新”的过程。

所以,《H2O -- 艺术史研究》就有了两层含义。一方面,这组作品,包括一系列的数码摄影作品以及一个计算机动画,可以被理解为对生命这个有机程序的暗喻,水是其中不可或缺的元素。另一方面,这些图像是基于对“艺术史的研究”来重新呈现已有的图像,它们可以被视作“变幻图像”,也可以叫做“ 图像的图像”,这明确反映出艺术家对于艺术创作的深刻思考。应该指出的是,尽管缪晓春以前在中央美术学院学习的是艺术史,而且他还获得了中央美术学院美术史系的硕士学位,但是他却并不是用标准的艺术史的方法来为他的《H2O》选择欧洲的艺术杰作作为素材的。相反,艺术家的直觉引导了他的选材,用他自己的话说就是,这些作品里的水“触动了他的心灵”。然而,不是所有的作品都在明确地表现水,所以人们应该探讨一下这位艺术家之所以选择这些素材的背后隐藏的原因。分析了他所选择的作品和他的再创作后,我们发现艺术家被这些作品中至少三种水的象征所“触动”。

—— 摘自顾振清:《蜃楼:缪晓春的影像》

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。