栗宪庭曾认为,中国的艺术市场是一个没有价值标准支撑的原料市场,而后,在新的研究中,他发现这不全面,一方面是因为中国其实一直存在两个市场,一个与中国的价值标准无关,一个与中国的价值标准有关。那么,在这样的艺术市场的大环境下,本文作者通过对80年代以来中国艺术家和艺术市场的发展历程,提出中国仍需要继续为建立正常的艺术市场和博物馆的操作机制而努力。

近年我曾数次写文章认为,“中国的艺术市场是一个没有价值标准支撑的原料市场。即它是一个经营中国艺术却没有中国艺术批评家、艺术史家、艺术理论家和艺术家参与价值定位的,而且作品仅仅被当作原料,由外国商人、后来由大量港、台商人主要参与的纯商业炒作。”这不完全准确,一方面是因为中国其实一直存在两个市场,一个与中国的价值标准无关,一个与中国的价值标准有关,但是,两个市场基本都属于“原料市场”;另一方面,到了90年代后期中国开始建立自己的艺术市场时,这种市场的结构有所改变。

与中国的价值标准无关的市场,即我先前批评的市场,它起于余十年代中期,先是美国赫夫那画廊和海默(Hammer)画廊这种较低档的商业画廊,把中国的乡土、古典风油画带进西方的艺术老同志,卖了不错的价钱。其后这个市场转向港、台和东南亚,索斯比和佳士德也开始拍卖这些作品,而且拍出了相当好的价钱。于是,这种风格的油画行情基本建立。更糟糕的是,这种风格的油画行情建立立即影响了国内的油画创作,后来就是对中国的艺术市场、拍卖和收藏的影响。

另一个市场是当代艺术的市场,它与中国的价值标准有关,因为中国当代艺术是随着中国的开放而开始的。但它的收藏和买卖也是由西方人首先开始的,自七十年代末中国当代艺术如“星星美展”之后,在北京的老外中就已经形成了一个收藏圈子,这个圈子至今有增无减。但真正对中国当代艺术的公共收藏--即重要博物馆、艺术专业机构和可以成为一个艺术家的重要履历,当然不是如今许多艺术家喜欢写的那种“作品为美国、日本等海外收藏”的模棱两可的话,更不是作品被一个日本老太太当作旅游品,花几千块买走就叫海外艺术收藏。公共收藏才是真正用于艺术史的研究和陈列,它是随着中国当代艺术在九十年代走向国际的,在几个重要的国际大展上开始亮相而开始的。

此处举几个例子:1996年,路德维希博物馆举行了一个现代艺术收藏的百年回顾展,陈列的全是美术史上重要的艺术家,其中有他们新收藏的四位中国艺术家—方力钧,黄永冰,余友涵和严培明,而且方力钧的作品还荣登了他们宣传册页的封面。下面是方力钧的公共收藏履历:路德维希博物馆、荷兰STEDELIJK博物馆(这两个都是世界上最著名的现代艺术博物馆之一)、澳州 NEW SOUTH WALES美术馆、日本福冈美术馆、广岛现代艺术博物馆、东京现代艺术博物馆。

而且福冈美术馆于1996年的新加坡“宝藏1996”国际艺术博览会上,花了十二万美元才从一个画廊手里买到方力钧作品的,并创下了该美术馆购买亚洲艺术家作品的纪录。王广义的公共收藏履历:路德维希博物馆、德国斯图加特国家美术馆、西班牙马德里第森博物馆、美国亚太博物馆。张晓刚的公共收藏:高根海姆博物馆、澳洲昆士兰美术馆、日本福岗美术馆、美国亚太博物馆。另如刘炜、冯梦波等,还可以列出一长串当代艺术家的收藏履历。

这两个“域外市场”在90年代中期以后都对中国的市场产生了影响,但是,真正对中国的市场产生了影响,但是,真正对中国产生影响的,还是前一个“无价值标准支撑的市场”。因为,不但是中国的画廊和拍卖行的初期建立和运作是受到这个市场的影响,而且在近几年的艺术拍卖上,虽然有些拍卖行也开始了关注当代艺术的工作,但是,从拍卖效果上看,陈逸飞作品的拍卖价格与当代艺术家中的任何一个相比都是天价。

我们即使不问陈逸飞在80年代以来当代艺术中的地位,那么陈逸飞作品的收藏者能列出陈在80年代以后的公共收藏履历吗?但其拍卖价格的居高不下,以及当代艺术在中国无市场的结果,其原因不复杂,纯粹商业十传媒的炒作。

我记得90年代初,陈逸飞以及那些模仿古典和乡土油画的作品,在海外被炒出大价钱时,中国的传媒曾以“中国油画走向世界”的夸张大标题渲染了此事。而中国当代艺术频频参加国际大展,却没有见哪些媒体给过多少激情。就是因为中国当代艺术独立于国家意识形态之外,而它被传媒冷落也是自然的。

这种市场的结果,在中国导致两种东西的流失:无艺术价值而卖大价钱的作品行情,导致艺术价值的流失;有艺术价值而无市场的作品行情导致当代艺术作品大量流失海外。艺术价值流失的危害是不言而喻的—是艺术决定金钱,还是金钱决定艺术?而当代艺术作品流失海外也不容忽视。可喜的是,近年佳士德拍卖行为此作了许多努力。

1997年春天,中商盛佳尝试了由青年批语家冷林策划的首次当代艺术的专场拍卖,效果比预计的好,但其中一个值得注意的现象是,购买中国当代艺术的仍然是以外国人为主,并且包括高根海姆这样著名的博物馆。就是在本次拍卖会上,方力钧的作品首次在国内亮相,结果让一个外国人以五万美元买走。

这让我们遗憾,遗憾的还不仅仅是中国人愿意以上百万购买陈逸飞的作品,却无人以几十万购买方力钧的艺术品,而且更令人遗憾的是,若干年后,中国人研究自己的当代艺术必须到外国去看原作!事实上,从1979年至1999年,中国二十年的当代艺术史的原作大多数已经流入海外!甚至,近一百年的现代艺术由于哪个政府都不喜欢致使连我们的国家美术馆都没有什么收藏!

上河美术馆",沈阳东宇集团成立了"东宇美术馆",天津酞达集团成立了"泰达当代艺术博物馆",而且他们的收藏方向又都转向了中国当代艺术.他们乃至此后收藏当代艺术的美术馆继续出现是中国艺术市场走向正常的开始,也是中国当代艺术的幸运.

市场是需要创造的,这重创造包括:1、艺术意义或价值的确立系统(推出,批评,研究);2、艺术品的经营系统(画廊、拍卖行、经纪人);3、收藏系统(博物馆、收藏家);4、国家对艺术品市场的优惠政策(迄今为止,中国没有任何有关艺术品买卖和收藏的优惠政策,但是,越来越多的美术馆和收藏家的出现,相应的优惠政策的出台是不可逆转的)。

四者不再是孤立的各行其是的系统,而是各个系统的整体协调与一种机制的建立。在这种机制的建立过程中,其标志是共同建立一个由价值标准支撑的价格交易体制。

市场的创造,首先面对的是价值标准,而价值标准作为评判艺术好坏的尺度并不就是艺术作者的社会地位、名气、学历等这些外在的面貌,更不是买卖和收藏者的口味,而是把是否反映特定时代的精神、心理气氛以及从艺术史角度看它所具有的语言创造性作为尺度的。而这个尺度就是当代艺术尺度,但价值标准在一个正在进行的时代恰恰是一种非常不确定的观念性的东西。

所以当代艺术收藏和买卖的风险要比古董收藏大得多。因为古董--所有过去时代==完全结束的时代诸如唐代、清代包括近代的艺术,因为大多经历了彼此的当代价值标准的筛选,所以古董收藏几乎不面对价值选择,而更多面对的是真伪问题,但当代艺术收藏必须面对价值标准,然而意义也大得多,因为这种收藏和买卖意味着收藏和买卖者将通过他们的行为来证实自己是否有资格成为这个时代价值标准的建造者,每个时代的重要收藏家和画商都对该时代艺术史作出了重要的贡献,

如文艺复兴时期的梅第奇(MEDICI)家族,现在艺术时期如高根海姆、路德维希,指明的美国和意大利高根海姆博物馆和德国路德维希博物馆就是以他们的名字命为的,而且正是因为他们经手的作品和作者能成为艺术史中不可或缺的内容才使他们变得重要。即使从商业的角度看,当代艺术的收藏是一种原始收藏,利润也是巨大的,而且收藏的作品越是按艺术史证明重要,它的利润就越高。

当然,按照国际惯例,美术馆和博物馆是不能有商业活动的,尤其不能参与一级市场的炒作,这也应该成为中国美术馆初期建立的一个参考。但是在中国市场经济尤其是艺术市场的初期阶段,而且在国家完全没有相应的优惠政策的时候,中国的博物馆应该逐渐地寻找一条适合我们自己的途径。我以为中国的博物馆可以直接在拍卖行参与竞标,以抬高自己博物馆收藏的艺术家的价位,也可以直接从艺术家中收藏作品,用经济手段培养自己推崇的艺术家,当然这些行为不能超出收藏--即买的范围,或者采取外挂画廊,一自己推崇的艺术家的非收藏品参与市场交易,或者采用国外某些博物馆的做法,与一些画廊合作,以收藏作为控制或参与艺术市场机制的引擎肘点。在这里,市场只是一个手段--通过校正市场的“纯商业炒作”,逐渐建立一个以价值标准支撑的市场机制。

博物馆的质量,最终是以他的收藏数量和质量,尤其被艺术史证明的艺术品的数量和质量来决定其地位的,而且它不以是不是国家美术馆来决定其地位。在现代和当代艺术史中,高根海姆和路德维希博物馆比世界上许多国家博物馆都更重要。

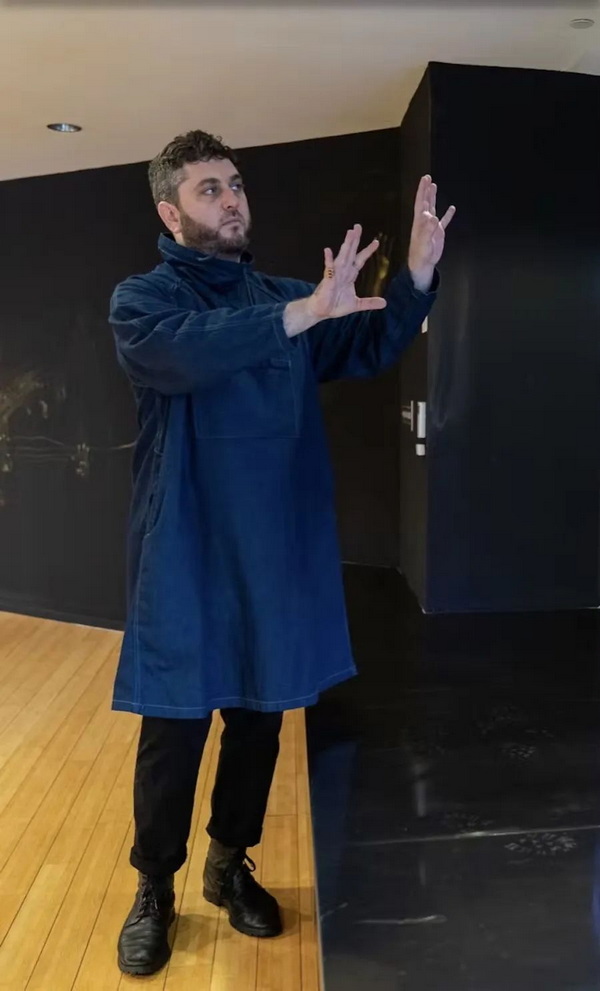

东宇第一次的收藏展览,战术的是该管首任馆长王易罡所选择的艺术家的作品。王易罡作为一个艺术家,80年代中期以来以其抽象艺术、为艺坛所知,即作为一个中国当代艺术的参与者。由于他对中国当代艺术的熟知,为该展奠定了一个好的基础。他所选择的艺术家如罗中立、周春芽是伤痕艺术时期的代表艺术家,尤其周春芽,作为当代艺术的第一代的艺术家,其作品风格不断更新,至今活跃在画坛;

而王广义、张培力、张晓刚、叶永青、毛旭辉等人自85新潮时期开始就一直是中国当代艺术的重要的艺术家;方力钧、刘炜、刘小东、喻红、魏光庆等人不但是是开后89艺术先河的艺术家,而且至今依然倍受国际和国内艺术界的关注;俸正杰、胡向东是艳俗艺术的重要的艺术家;韦尔申、石磊、方少华、曾浩、毛焰、邓箭今、钟飚、郭晋、陈文波、何森等人,包括前面提到的张晓刚,方力钧等都各自从写实主义转换当代艺术。

其实,中国当代艺术中的绘画,则在更大的程度上受到中国的“写实主义新传统”的影响,或者说他是从新传统中转换出来的。这里的艺术家几乎都毕业于中国的美术学院。就此而言,对于一个中国的艺术院校的学生来说,写实主义的训练,不仅是他们在大学4年里的主要功课,而且为考取艺术院校,他们从童年起已经在接受这种技术的训练了。如果有的学生既读艺术院校的附属中学,又读硕士研究生,那么到毕业时,他就要花15年以上的时间接受写实主义的技术训练。

这对于一个立志从事现代艺术的艺术家来说无疑是一个包袱,同时也是一个中国艺术家的先决条件;这是大多数中国画家的作品或多或少都与写实主义有一点关系的原因,同时他们又都不同程度地把西方的现代主义和中国艺术的传统引进自己的艺术创作里,从而才使他们从写实主义的桎梏中解放转换出来。

其捷径莫过于借鉴超现实主义的语言模式了,即他们可以在不抛弃写实技艺的情况下,直指内心的感觉,就 能踏上当代艺术之途,或者说,中国 传统艺术——诗与绘画的意象化语言模式——某种趁度上保留物象的形而重在表达艺术家内心的感觉,给了中国艺术家更多的其实,也由于中国特殊的社会和文化的背景使中国的艺术家在接受超现实注意时,能够摆脱它所依赖梦境和潜意识对艺术的支配而转向对自己的生存感觉的表达,

而且长期的显示的磨难使中国人所形成的忍耐和含蓄的性格,也使中国的此类作品教少像西方超现实主义作品那种把现实物象作为人的肢解和荒诞的处理,而更倾向把现实物象作陌生化的处理以适应东方的含蓄、细腻和伤感的情怀,同时由于感情的介入,他们把表现主义的因素揉进超现实主义的语言模式中,形成一种类似中国古典诗词式和中国传统文人画的意象表现的语言模式,此类艺术家较早时多出自中国的西南部,

如其始作俑者张晓刚、叶永青、毛旭辉、何多苓和周春芽等,其后又多集中于中国的东北,如韦尔申等,他们都参加了这个展览,而且这种语言模式至今仍被许多中国艺术家所沿用。

值得一提的是,90年代以后张晓刚创作出的《全家福》系列不但是张晓刚的艺术的成熟期,同时也标志着中国当代艺术的某种成熟,这种成熟的含义是接见而不露痕迹,即在使用西方现代艺术的语言模式表达中国当代人的感觉的过程中成功地转换为个人话语。

张晓刚早期受到超现实注意的影响,“大家庭”系列受到的国艺术家里希特的影响,但其话语方式的转换点在两个方面:一是以儒家传统为正同的中国,一向以宗亲治国为本,它潜移默化地留给近代中国摄影业的直接影响,即中国普通百姓的“全家福”的留影方式——“修饰”的着装、“正经端庄”的姿势、“主次有序”的呆板排列,它自觉不自觉地都彰显着宗亲的力量;二是平滑——不留笔触,柔和的人物的造型结构,来自中国俗文化的审美意识。

这种平滑、俗气的中国民间画工肖像的技法和审美趣味形成于清末民国初,尤其是随着商业广告产生的月份牌年画。其源头与西方写实主义有关,但写实主义由西方传教士朗士宁带到中国后,直到清末仍与文人所不取,致使朗士宁不得不汲取了中国画线条、平光的造型方法,而郎取中糅西的风格。

又影响了清末的工艺油画。其后,月份牌年画使用炭精粉和水彩,吸取中国工笔重彩的晕染技法,更加发展和完善了一种平滑、鲜艳、漂亮的风格而且由于它配合了中国的新年和大批量印刷,使其成为更加通俗的画种,以至于1949年后,月份牌年画迅速普及到广大农村。

五十年代初,国家曾组织过大规模的年华运动,许多著名的油画家、版画家都参与了这个运动。几乎 同时,董希文创作出了有年华风格的油画《开国大典》。这条线索直到文革仍十分清晰——由迎合大众的消费途径发展而来的月份牌而来的月份牌年画与国家意识形态化的吸收农民艺术而来的国家正统艺术在趣味和审美价值观上合流。

因此,张晓刚转换出这种方法的本身就使它成为一种话语的因素——不但使画面充满了一种特有的历史感而且使它包含了对特写的意识形态的反讽模仿。即“大家庭”大多使用了穿毛式服装的肖像,自然使人通过“全家福”合影的图式去联想儒家宗亲传统和毛时代的血缘关系。

画面任务一律取呆板、平静的 表情和整个画面的无笔触的平滑、冷静以及中性的灰色调构成一个整体,使“大家庭”肖像系列成为一种中国人缩影式的肖像——常常被命运捉弄,甚至常遭不测的政治风云,却依然平静如水,充实自足,而作品中任务特有的“走神”般的眼神,既可看作是一种呆滞,由让人能找到“大家庭”和他早期的意象化语言的一点联系——一种梦般的感觉,即张晓刚通过“走神”的眼神,把现实人物变成像作“白日梦”一样的感觉。

毛焰也是值得重视的艺术家,他的话语是具有神经质般的人物肖像和他特有的凸凹不平和班驳的笔触,我们毋宁认为这是一些世纪末的人物肖像。当中国人在经历了数不清的政治运动和自下而上价值的失落之后,作为毛焰感觉中的人因不堪重负而变得瘦骨嶙峋和神经兮兮。

另如玩世写实主义代表性的艺术家但是方力钧和刘炜,以及刘小东、喻红等人的作品,也是从写实主义中转换出来的,其转换点在于一种无聊的情绪和泼皮的方式。方力钧在1989年以来一系列作品所创造的“光头泼皮”的形象,即成一个无聊、泼皮的语符。

他本人也是光头,光头在现实生活中往往与流氓、泼皮及方面角色有某种联系。画面人物面部或是嬉笑,或是发呆,或是打哈欠之类的无聊的表情,或是无表情的后脑勺的背影,都成为完全无意义化的心理符号。而带有无意义表情的光头泼皮,都成为一个含有消解现有意义系统的背叛和嘲讽意味的形象。

而且这种光头形象又多选择自己、自己的朋友作为模特儿,便使这种嘲讽也成为自我嘲讽,成为对意义系统的自我逃离的符号。以蓝天、白云、大海这些空阔的场景为背景,实际上表达了一种从内心压力中自我解脱的感觉,中国有句俗语叫“退一步海阔天空”,

1994年后,他由泼皮形象转向类似潜泳场景的描绘——平静但潜伏着某种危机,而他的木刻与他喁喁的作品相类似。刘炜早期作品选择了诸如军人——这和代表某种价值系统的符号,但刘炜的话语核心却始终保持是独特的用笔模式——溃疡般和粘乎乎的繁复琐碎——能把一切现实的物体都化为腐烂和垃圾的用笔,正是这种用笔,才形成典型的刘炜式“化神奇为腐朽”的“烂乎乎”的风格。

1995年刘炜自《你喜欢肉》的“肉”系列后,政治符号消失,其后是《1989年出生》的动物系列和儿童系列。其实,即使是政治符号,对于刘炜来说,它与其它符号无异,因为这正是与刘炜的性情和生存感觉有关,他的“歪乎乎”的个性,邋遢随意,“一点正经都没有”,把伟人与草民同视为俗人。他的这种生存感觉来自我们这个丧失了精神支柱的乱糟糟的世界,刘炜正是直觉到了当代人的价值的混乱。

人的价值这种严肃问题的“神奇”才被被刘炜化为“腐朽”,“人”便在溃烂中被颠覆。刘小东和喻红夫妇早期作品也属玩世写实主义,作品多选择无聊、偶然的生活片段。近期作品保持了对日常生活的描写,并显示了他们良好的学院写实主义的技艺。

同出于中央美术学院的艺术家申玲和忘玉平夫妇同样以日常生活入画,他们四人的作品中,使作品呈现一种如他们日常生活一样的轻松、随意的情调。曾浩也选择日常生活入画,但曾浩象儿童画那样把日常生活散置在画面上,使作品显示了一种距离感和旁观的色彩。

一篇文字不可能涉及每一个艺术家,更何况这个展览所选的艺术家涉及到整个二十年的当代的艺术史,所以,这二十年已有不少的批评家、美术史家的文章涉及到了这里的艺术家。从集思广益的意义上说,王易罡也是借助了这许多年和许多人的眼睛。

我以为更值得一提的是,这个展览还展出了它收藏的张培力、王广义、汪建伟、王友身、于鲁炎、王岩的装置和录象艺术,可以说这首开了中国收藏此类作品的先河,意义极其重大,因为中国当代艺术的真正发展在于实际多大成多上能摆脱学院写实主义的桎梏,而装置、录象和观念艺术作为当代艺术最主要的样式和媒介,它使艺术家能够摆脱传统手艺和造型技术的束缚,同时为艺术家能够摆脱传统手艺和造型技术的束缚,同时为艺术家开辟了更多的表达媒介和可能性。尤其在学院写实主义依然作为中国的主流艺术之时,对装置、了、录象艺术的收藏无疑给了中国当代艺术一个惊喜。

这种惊喜还在于,它标志了一个当代艺术博物馆的性质,即在国际上,装置、录象和观念艺术也是难以进入商业流通渠道的,所以对当代艺术的支持,更多的不是画廊和拍卖行这些商业的机制,而主要靠博物馆和基金会。就此回到本文的开始议题,即艺术的市场机制上,艺术需要市场推广和保存自己,但是,商业又是艺术的腐蚀剂。

当代本商业腐蚀时,艺术就需要非牟利的博物馆来拯救自己,但从根本的意义上说,博物馆体制也是艺术的敌人,所以艺术的发展总是不断地把曾经支持过它的朋友——画廊、经纪人、拍卖行、博物馆统统当作敌人去反对、去超越,因为余数永远需要保持“新鲜的感觉”,而任何一种操作的机制一旦成熟,它就会成为艺术保持新鲜感觉的桎梏。

水可以载舟亦可覆舟,但这里的前提是“机制成熟”。在机制没有成熟时,为了艺术,我们要继续为建立正常的艺术市场和博物馆的操作机制而努力。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。