黄博志

简历

1980年生于台湾桃园,现就读于台北艺术大学科技艺术研究所。

2004现就读于台北艺术大学科技艺术研究所

台中师院美劳教育学系学士

个展

2005「JEANY」,20号仓库,台中

2004「Rainbow Man」,Nell’s Home,台中

群展

2007「粉乐町2」,台北信义商圈,台北

「2007 国际新媒体艺术节」,关渡美术馆,台北

「假动作2」,华山文化园区,台北

2006「打开当代十 后文件」,华山文化园区,台北

「404 第三届国际电子艺术节」,罗沙略,阿根廷

「neMaF 2006 第六届首尔新媒体艺术节」,首尔,韩国

「译码」,台湾艺术设计与建筑展演中心、艺像艺文中心,台中、台南

「慢」,台北当代艺术馆,台北

2005「五行.五形 土地上的奇花异草」,关渡美术馆,台北

「2005城市街头艺术推广成果发表」,台北国际艺术村,台北

「五行.五形 台湾当代常民剧场」,高雄市立美术馆,高雄

黃博志 ,就讀於台北藝術大學科技藝術研究所。過往創作以塗鴨及繪畫為主,現以聲音影像作品為主,雖哂脭滴豢萍脊ぞ撸?髌啡匀怀尸F「手工」的細膩質感。

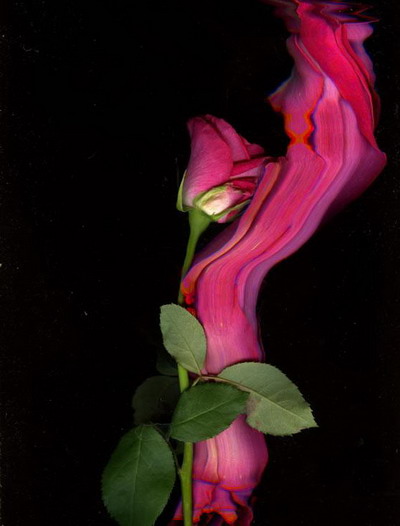

黃博志過去的創作都是以繪畫或街頭塗鴉(Graffiti)的方式,他非常鍾情於這種街頭塗鴉的方式,除了這是一種自由的宣洩外,更是需要通過身體的實踐,這種手藝及身體感的作品首次以數位流動影像的方式表達。作品【湧流】(Flov"er, 2006),依照藝術家對於作品英文名稱的解釋:「Flower=F l o w e r=F l o v v e r=F l o v" e r=Flow + love + lover 」,他以英文「花」及「愛」的字母自創一個新的字,意為一種不斷流動的愛。

如果從工具論來看,他的影像嚴格來說不是錄像作品,因為他並未使用錄像的工具,它較像是動畫,以掃描的方式產生動態的影像;他不厭其煩的使用掃描機掃描一朵朵鮮豔的玫瑰花至電腦中,掃描的過程中,同時移動玫瑰花的位置,於是造成一種拖影、殘影、立體感、如微觀攝影般的細膩畫質,這龐雜的製作過程經過4個月的時間,一萬多張的掃描圖檔,然後在修圖軟體中一一修圖,最後再將這些龐大的圖檔放入剪接軟體中剪接完成。我們驚訝於其影像的「陌生的細膩質感」,一方面是由於作者偏離工具的正常、快速的使用軌道,另一方面作品中埋藏的繁瑣重復的長時痕,隱隱地從作品中散發出巨大的力量。(文/ 袁廣鳴)

使用掃描機花了4個多月掃出1萬多張的花朵,在掃描過程中拖曳、移動花的姿態,使其產生手藝質感,挑圖連續播放,就是黃博志的作品《湧流》。「長時間的投入讓我的身體與作品同步」,黃博志喜歡長時間的創作,聽起來就像是將生命的時間等比轉化至作品中,在醞釀、回憶之後的回饋,是這段時間的感受濃縮,4個月內的故事甚或是生命中的體驗,就在影像流動中不斷的在「靈光」(aura)中乍現。

「你覺得你的作品最有情感的地方在哪?」「我想是影像中,聲音的每次停頓、以及停頓之後的開始」。在看作品的時候,有時會感受到黃博志說代表自身的花,是描述事實,而聲音,才是事實中的感受。「影像中的停、快、慢的,反映出身體的律動」,雖然黃博志自覺聲音的部分還有些牽強、勉強、不自然,不過現階段年輕的生命,就是這樣的狀態。

不管26歲的生命正經歷了人生1/4的危機、還是愛情的困頓,也不管觀看的人到底從作品中投射到自己生命的那部分,藝術家的右腦、寫作者的右腦與觀者的右腦之間的訊息傳遞,永遠是個謎。想擺脫24小時的限制,卻又不時的被時間制約,黃博志說,這個世代會被科技媒材的應用方式吸引,但科技的使用方式,應該還是可以表達情感與諏崳?粡垙埲缁ㄋ棋的圖,黃博志將顏色調到如同古典繪畫般的色彩質感,往後,藝術家馴服自己的過程才正要開始。(文/ 陳詩晴)

艺术家作品

《半斜坡卧位》 2006年 数字录相装置(静态画面) 5分44秒

《湧流》,聲音影像裝置,5分44秒,2006

自畫像

雷射相紙

《自畫像紅二號》,聲音影像裝置,7分17秒,2007

Sweet Dream,Video,2006

【黃博志創作自述】

我叫做黃博志,1980 年 12 月出生於桃園。我畢業於台中師院美勞教育學系,主修藝術教育,目前就讀台北藝術大學科技藝術研究所。對我來說,數位藝術創作應該是很自然的;這些被歸類為「數位藝術」的創作媒材、方式,已經普遍存在於日常生活當中。我也曾經嘗試過平面繪畫、電腦繪圖等不同藝術型態。我覺得自己會從事數位藝術創作只是在反映某種時代性的正常狀態而已。

我目前的創作計畫還是會繼續利用掃描機,以長時間投入的製作過程,來體驗以及再現那種古典繪畫的精神。就像我今年參加「慢(Slow Tech)」展出的作品《湧流》──若以文字來表達它的精神,我會說是:

「F l o w e r

=F l o v v e r

=F l o v” e r

=F l o + l o v e + l o v e r」

以前在從事平面繪畫時,我就很喜歡 Jean-Michel Basquiat;他對於塗鴉藝術的定義,遠比一般在地鐵噴畫更廣義。他認為「塗鴉藝術」可以包含正統藝術定義以外的種種圖像。這個概念影響我很深,也開始改變我創作的表現方式,以比較廣義的態度去嘗試表現。至於台灣的數位藝術家,我最喜歡陳界仁,我認為在他的作品裡,影像的力量就足以告訴你一切。

在我的創作過程中,遇到最大的問題可能是:在面對自己的想法和觀念的時候還不夠諏崳?蚴菦]有辦法釐清、甚至沒有辦法接受。我還在尋找克服這點的方法。而在創作過程中,最能讓我獲得啟發的,就是去跟一個能解讀自己思考與想法的人深入交談,從中可以更完整地組織自己的邏輯架構,也可以釐清自己的想法。

目前我還就讀於台北藝術大學的科技藝術研究所。理想狀態是希望能夠成為專職創作的藝術家,但現實上似乎不可能。而且因為還有兵役的問題,暫時還不能規劃自己未來可能從事的相關職業,更不用說未來的創作計畫了。我希望能利用研究所這個階段全力投入創作,也希望在畢業及兵役結束後,能有短期出國駐村的機會。

最候,我想數位藝術的創作浪潮是不可避免的時代性產物,我想會隨著科技的日新月異而更加蓬勃發展,然而也要開始反思,慢慢回歸到追求創作最原始初衷吧。我覺得「地域」或「學院」風格是一定存在、也是必須存在的,因為這是維繫一個地方藝術發展的基礎之一,但,若要更進一步的投身創作,那就必須再打破「地域」或「學院」風格的影響。由於我是上了研究所後才開始接觸數位藝術,所以台灣的數位藝術未來這個議題對我來說似乎太大了;目前的我只能努力做好創作這件事。