白双全(Bai Shuangquan)

简介

白双全,1977年生于中国福建

1984年移居香港

2002年毕业于香港中文大学艺术系,副修神学

现在于香港创作生活

从事摄影、绘画和混合媒介创作,作品关于人与人与城市和自然之间的感受

喜欢丰子恺的漫画、陈百强的歌,喜欢旅行

星期日《明报》“单身看”专栏创作人(2003至2007)

個展

2008年 「白雙全個展(暫定)」,維他命創意空間,廣州

2008年 「Page 22」,58th Street Branch Library,紐約

2006年 「Artysta z Hong Kongu」,WAA Art Space,華沙(波蘭)

2004年 「偶然的相遇」,中環A’ha Bar.Gallery,香港

聯展

2009年 「尋樂.經驗」,現代藝術館,香港

2008年 「橫濱三年展」,橫濱當代美術館,橫濱

2008年 「地圖遊戲」,今日美術館,北京

2008年 「Du Dialogue Social」, Motorenhalle,Dresden (德國)

2008年 「Ethnographies of the Future」,Rotunda Gallery,紐約

2008年 「China China China!!! Chinese Contemporary Art Beyond the GlobalMarket」,Palazzo Strozzi,佛羅倫薩(意大利)

2008年 「Everyday Anomalies」,Phoenix Art,Brighton(英國)

2007年 「中國電站II」,Astrup Fearnley現代藝術館,奧斯陸(挪威)

2007年 「時往時復」,荷里活中心,香港

2007年 「地軸轉移」藝術家對香港回歸十周年的回想,上海當代藝術館,上海

2007年 「Inside Looking Out」,奧沙藝術空間,香港

2007年 「陌生人」,現代美術製作所,東京

2006年 「香港點城大點: 程展緯、白雙全實驗藝術作品展」,城大藝廊,香港

2006年 「釜山雙年展」,釜山當代美術館,釜山

2006年 「黃盒子藝術計劃」,小西門,上海

2006年 「Part in Progress」(行為藝術節),巴黎

2006年「零座標的疆域」,南海藝廊,台北

2005年 「以身觀身─中國行爲藝術文獻展」(2005),澳門藝術博物館,澳門

2005年 「主動戲權 (藝術家挑戰權力) 」, Para/Site藝術空間,香港

獎項

2009年 作为中国香港馆惟一代表艺术家参加威尼斯双年展

2006年 獲美國亞洲文化協會頒發利希慎基金獎助金,赴美國創作一年

2005年 澳門藝術博物館举办「以身觀身─中國行爲藝術文獻展」海外交流獎

出版

白雙全 (2005),《單身看:香港生活雜記》,香港: 傳達出版有限公司 : 70+文字/藝術工作室

白雙全 (2005),《七一孖你遊香港》,香港: 傳達出版有限公司 : 70+文字/藝術工作室

艺术家作品

图书馆的海洋

一间屋的呼吸

时间·游戏

——白双全个展报道

赤岗西路横一街,经过小广场上一个套圈和一个电动车游戏摊位,穿过一个琳琅生动的街市,藏在一个网吧的楼上,是广州维他命空间——可能是中国最有实力的当代艺术画廊之一。它的名字没有出现在艺术权力榜前百名,只在圈内以耳语的形式被传播。

2009年1月17日下午,香港艺术家白双全的个展“日(日)夜(夜)”开幕。

在北方看惯“大作”,初步入展厅,不免讶异:“作品怎么这样少且这样小?”展览是由十八件作品和一个工作室构成的。门口,两盏射灯在地面打出的展览请柬图案,两个交错的圆形。手持一张作品目录,在现场按图索骥,像玩寻宝游戏。每件作品旁边都贴有对应的编号。不瞟这张纸,好几件作品一定找不着。

左边第一件是《关于绘画的概念》和《无题》,地面上摆放的若干相框装裱的是纽约街头拾得的落叶,对应墙上一帧小照片,拿走树叶前,用白色喷漆留在水泥路面上的形状。(《纽约记忆》)落叶相框一旁的地面上,用粉笔画绘的四条线,是艺术家在钻石山坟场找到的四个人的生命线,最上的三条线是一家人,他们的长度彼此包含。“儿子活在母亲的生命里,母亲活在父亲的生命里。(艺术家语)”而他们的痕迹必在我们的来回走动中,重归于无。

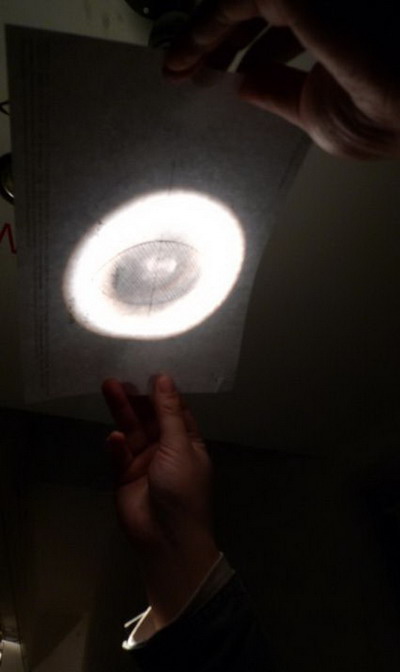

一幅炭笔画,《画两个完全相同的圆形,一个给左眼、一个给右眼》,“它令我联想起顾城的诗:黑夜给了我黑色的眼睛/我却用它寻找光明”(艺术家语)。这幅画挂在维他命空间临时为白双全搭建的工作室外墙上,是艺术家去年提交的一个方案《双()城记》的一半,原计划分广州和斯德哥尔摩两部分,现在呈现出来的仅仅是广州的空房间。原方案写道:“作品探索私人空间和城市公共空间的关系;再深一层是探索人自我世界的空间和外在环境的关系,因为房子的样子就是人內心世界的投射。”

08年12月17日,白双全入住,在一个月创作期内,每天下午四点到六点是开放期(Open Studio)。开幕当日,入室探幽,空间内暗藏众多密码,书桌布置得与白在“二楼五仔工作室”的工作环境相仿佛。墙面上,贴着“伙炭”的出版物。伙炭指在香港火炭工业区的艺术家工作室聚落,零三年开始每年面对公众,举办 Open Studio,引起传媒关注。白双全同卢家彦、林东鹏、马智恒、邓绍南(皆毕业自中文大学艺术系)于2002年成立的“二楼五仔工作室”,是火炭工作室开放日的最初两届的主要组织者。

一间小室,些许折射出身处中国当代艺术的离岛,香港艺术家近年的生存状态。画册上,艺术家名字后面跟着(香港)或(北京),是两种不一样的地缘政治成份和待遇。南北艺术家在美学上亦渐行渐远,大的愈大,小的愈小。

工作室门口对着的,是一件行为录像的投影《永恒的三角形》,记录了艺术家在意大利的一条上坡的斜路上,提一桶水上行,在顶点把水倾倒回路下的河流,形成一个直角三角形的过程。这个投影打在墙上时,画面亦是倾斜的,内容与形式高度统一。

墙角是一台面壁的电视机,只看见荧荧的光边不断跳动,煞是好看,里面循环播放的翻版日本AV可窥不到一星半点。是为装置《四方的光》。旁边,就是《你从来都没有看过(真正的)正方形》,展示的是两个绘图尺。意思是“从不同的角度看四方形,它都会因你身处的位置而‘变形’”(艺术家语)。我记得有朋友讲过,他小时候家里客厅是狭长的,一边吃饭一边看电视,电视屏幕是不一样的。

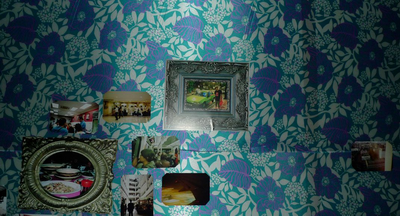

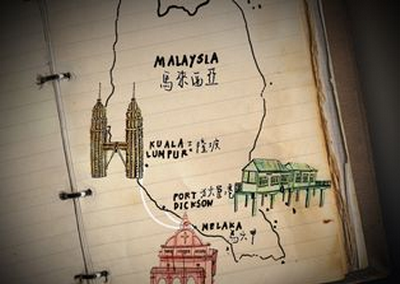

来到一个黑房间,作品标识牌上写明限一次两人入场,请观众使用闪光灯拍照。这就是《与视觉无关的旅行》,艺术家选择未去过的国家,跟团,由妈妈和摄影师陪伴,全程闭眼戴墨镜旅游,洗澡、睡觉也戴眼罩。今后亦不能踏足这个地方。所以白双全选择了马来西亚,一个旅费不太昂贵,终生不再去也无关紧要的热门旅行目的地。

在香港电台的一次访问中,白双全表示灵感来自小学时看的一出日剧,讲一个自幼失明的少女,后来重获光明,返回她生活的地方观看,仿佛初见。“虽看不见,可是我对那里的认知却更多。”“身体有记忆,会感受环境,可是用眼睛去看,那些记忆便消失。。。。。。。那些记忆会带来不一样的体验。”在黑暗中旅行,白双全也有“盲拍”相片,他说:“当我拍照的一刻,脑海同时浮现一帧照片,但其中的差异是,拍的一刻,我没有看,也许一个月后,我才用眼睛看到,那种抽离的感觉很奇怪。”

上月在深圳的《出境》展初次见面,问及这件新作,白双全欢快地告诉我过程中的一个发现:原来闭着眼的时候,脑海里很容易出现幻想;眼睛在眼罩下睁开时,虽然一样看不见,身体的感受却和平日差不多。

从我“盲拍”回来的现场照片上看,房间四壁由马来风格的壁纸装饰,上面挂着一些旅途中艺术家自己、团友和随团摄影师拍摄的照片。这种不开灯的展示方式,既强迫观众体验了一把艺术家/盲人的滋味,也逼使我们把白双全的旅游纪念品(照片)当作自己的旅游纪念品带回家。白双全获选代表香港参加今年的威尼斯双年展,据现场耳闻,《与视觉无关的旅行》可能会被选为参展作品,届时的展示方式或有不同。

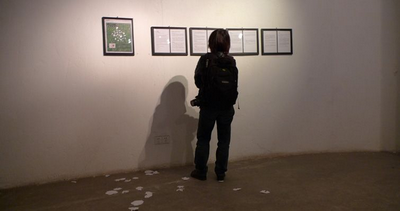

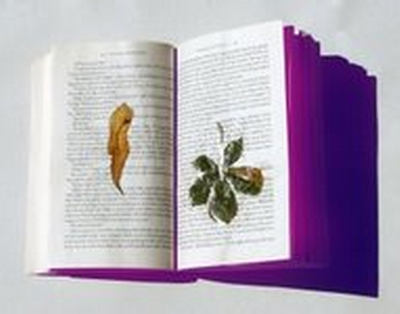

在另一半展厅里,主要是《私人美术馆系列》(又名:纽约公共图书馆计划),《一个收藏在图书馆内的海洋》,《挪威的森林》及其投诉信和讨论,《Page 22》(半个折叠的图书馆)。这几件作品创作于2007-2008年艺术家在美国的居留期间。

第一件是把某间图书馆内能找到整页海洋图片的书借出来(68本),把海平面连在一起拍照。第二件是把挪威森林的落叶,拿到图书馆里,找出《挪威森林》的书,按叶子的形状剪下书页,寄到挪威去,托人撒在森林中。共剪了23本。第三件是把一间图书馆藏书的一半,每本在22页左上角折一个角,折了超过15000本。作品《挪威的森林》一度引发关于艺术家道德的讨论。艺术家本人表示“作品是另一种形式的涂鸦行为”,是“个体通过这毫无意义的行为,在一个完全陌生的城市去建立自己的存在经验和价值。”

77年出生的Pak曾为《明报》的副刊以一个月三次、一次一版的频率,自行设计版面,供图文稿三年。他方案高产,重视传播和大众,善写,结集出过两本图文书,据说在粤港两地“白粉”甚众。喜欢和不喜欢他作品的人,多半基于同一个理由:他作品中流露的“细眉细眼的小聪明”(书籍推介语)。“白双全与一些新一辈的香港艺术家把创作策略定为一种自我启蒙的过程。从习惯性、制度化的生活里觉醒,通过向后退一步有距离的推敲而建立直观的「知识」。”(来自张颂仁,《地轴转移》一书)

白双全的作品明明是一粒药,却裹着诗意的糖衣。作品兼备几米漫画的多愁善感、心灵鸡汤,麦家碧/谢立文漫画(小猪麦兜)的低幼、无厘头幽默,加上一点点丰子恺漫画的睿智、禅意,又暗合本雅明所谓都市的“闲逛者”。看他的作品,入门门槛低,可以解读的层面却多,杀伤力不大,雅俗共赏,老幼咸宜,国际通行。

艺术家曾写道:“通过做一件作品而跟其他人接触/建立关系,是我以后作品的一大方向。”(来自白双全博客,2006年1月)童年时代得过的轻微的健忘症和阅读障碍症,虽然令到他做阅读理解题目时,得分奇低,却没准为他打开了另一扇观看世界的门。白双全个展的关键词大抵包括:时间、旅行、记忆、太阳、月亮、身体、体验、阅读、观看、幻想、认知。。。。。。艺术家以个人有限的时间VS无限的时间,以身体VS公共空间,孜孜于挑战观看与认知常规,以无伤大雅的孩童式恶作剧对撼公共空间/公共权力,有一种蚂蚁撼树的趣致。

在开幕饭上,听见胡昉对别人说:“他(白双全)的作品需要阅读,不是解释,而是reading notes。你感觉到了,就感觉到了。没有办法去。。。。。。”

我自觉已说得太多。

(文:Wa Wa)

附:〈絮语:关于创作2〉

“我好似在寻找一种自己不知道的东西,它不能触摸,看不见,不像音乐,也可能它根本是不存在?我尝试通过创作过程,把它的某些特质浮现,但每一次只是得到很少很少的结果。在「找不到它」和「找它的过程中」我都有不安的感觉……

它有点像我的心的某一种状态,好像不停在变化的天气。所以我的作品不是一件对象,一个影像,也不单是一种规律,它是对照「现在」的状态。这种面对某种状态的经验不断累积,最后要达致的是「我」与「这一件不知道/不存在的东西」可以和谐并置。”——白双全(转自白双全博客)

白双全:平庸的日子也有趣

来源:北京青年周刊

“香港人个个都想在家中拥有一个海景,有一天我在家里幻想的时候,在地图上画了一条水平线,然后到这条线与海岸线相交的几个地方收集海水,把它们装在瓶子里放在家中,一条海平线就出现了。”5年前,白双全在自己家中“制造”了一个海景.年后,他把这个想法放大了,把维多利亚海港的海平线带到了威尼斯,这是很“正”的一件事。

6月4日,第十三届威尼斯双年展在意大利威尼斯揭幕,今年的主题是“制造世界”。香港艺术发展局以“中国香港”的名义,第5次参加威尼斯双年展,展览主题分为四个部分,“制造(完美的)世界:海洋、香港、异邦的城市和梦”。与往届不同,这次代表香港馆参展的艺术家只有一位:白双全,换句话说,这是中国香港馆首次举办以介绍一位本地艺术家作品为主的个人展览。

白双全是时下香港最具活力的年轻艺术家之一。他的作品简单、安静,看似细碎、日常,却潜藏着思考、趣味和想象力,这与内地艺术圈的众多浮躁之作气味迥然不同。

在飞赴威尼斯之前,白双全刚刚在广州维他命艺术空间完成了创作计划“日(日)夜(夜)”,这是他在内地举办的首个个展。和一般意义上的展览不同,白双全展示的不单是“作品”,还有“创作过程”。

白双全解释说,最初他仅带来了早期的少数作品,可是如何用这少量的作品充实起整个维他命艺术空间呢?这是他要面对的难题。所以他每天在空间里来回地踱步,从熟悉空间开始,让自己的设想逐步生长、成熟,这也是整个创作的过程之一,包括了艺术家的思考方式、心理变化、身体状态、与环境的磨合。

其实,白双全所考虑的不过是一些日常生活的细节,日(日)夜(夜)是他对自然界白天黑夜交错,太阳和月亮之间关系的理解。为此,他在空间中适当安放了一些物品来表达他对日常生活的一些理解。进门时,头顶的灯光直射地面,形成两个圆形相交的图案,象征着昼夜交汇。

白双全说:“我的作品通常是这样,一些东西你没发现到,我做出来,你也会有些发现。”

挪威的森林

没去挪威之前,只因为村上春树《挪威的森林》的书名,白双全对挪威有一种很诗意的想法。但在奥斯陆住了一个星期之后,他感觉有点闷,现实和想象的确有些差距:

“我买了一本村上春树的《挪威的森林》,在挪威的森林里拾起不同的树叶夹在书页内:一片叶子放在书内,我就从书页剪出一片相同形状的叶子,掉在挪威的森林。我未看过《挪威的森林》,之后阅读时,在消失的内容中猜猜度度,思想又跳到挪威的森林去了。这个‘距离’把我从现实中抽了出来,进入想象的美好世界。”

回到纽约之后, 白双全把纽约公共图书馆里馆藏的一共23本《挪威的森林》逐本借回家,按叶子的形状剪下书页,寄到挪威去,托人撒在森林中。以后,当借到《挪威的森林》的读者,翻到这没有文字只有树叶形状的空白,一定会去想象残缺的那一句话。当一个人看到、两个人看到……很多的读者去看、去想,想象就会从树叶、到大树、再到森林,他们的想象和记忆就是一座“挪威的森林”。这个作品白双全刚刚完成了一半,但是11本残缺之书已经引发了一场关于艺术家道德的讨论,收到了很多投诉。

在维他命的展览中,白双全把收到的部分投诉邮件、文件和剪报一起展览出来,并附上自己的回复,对艺术家而言,争议和想象一样,让作品添加了些许回味。

没有视觉的旅行

一间特别制作的黑房子营造了白双全盲游马来西亚时的场景。当观众带着未知的好奇心踏进这个房间,场务人员会用手中的相机闪光灯揭开谜底:原来黑房子里展示的是整个旅游过程拍摄的照片。

这个2008年创作的作品叫做《与视觉无关的旅行》。“我参加了一个5日4夜的旅行团,去一个我从未去过的地方:马来西亚。全程我都闭上或蒙上眼睛(扮盲):由香港——马来西亚——香港,纯粹用身体去体验一次没有视觉的旅行。整个过程中我一样观光拍照,照片是让我未来的眼睛看的异地风景,这批照片连同其他团员的合照和录像,成为日后惟一构成我对马来西亚间接的视觉经验和旅游记忆,而我以后都不会再踏足马来西亚。”

白双全说可以看见的人看不见的经验和看不见的人看见的经验同样宝贵和重要,这就是他想去做这件作品的原因。

马来西亚之行,使白双全得出一些体验,不要太过相信眼睛,因为视觉会很容易盖过其他感官的感受,使我们失去应有的想象力……现在,这件有关异域作品又将出现在威尼斯,被更多人触摸,激发更多想象。

白双全说自己的身体总是比脑袋反应得快一点。如何让看似平庸的日子变得有趣?就是给思绪插上想象力的翅膀,然后行动。

文/王英姿︱资料提供/维他命画廊