从左至右:艺术家/华继明,主持人/吴幼明,艺术家/陈羲

本期【档案之音】录播现场

从左至右:艺术家/华继明,主持人/吴幼明

本期【档案之音】录播现场

黄石SHS小组档案资料点击:www/21/2009-03/1522_2.html

“档案之音”首期录播艺术家资料

华继明

简历

华继明,196年生于湖北黄石

1992年毕业湖北美术学院

2001年定居北京

华继明更多资料点击:view.php?tid=89&cid=33

陈羲

简历

陈羲,1968年出生于湖北黄石市

1992年毕业于湖北美术学院

1995年和华继明共同完成(行脚)从黄石到黄梅徒步四天

2007年4月定居北京宋庄小堡村

陈羲作品点击进入:view.php?tid=1523&cid=64

吴幼明

简历

吴幼明,1974年出生于湖北省黄石市

1991-1994年在黄石市两湖管理处工作

1994-2007年3月在黄石市公安局工作

2006年10月1日与周丽结婚

2007年3月因出版非法出版物《水沫》被黄石市新闻出版局罚款20000元,并以同理由被黄石市公安局辞退

2007年5月入住宋庄

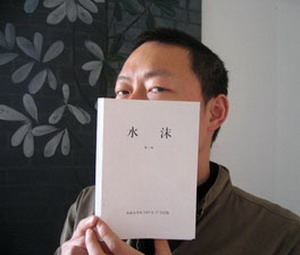

2000年创办文学民刊《水沫》(至今己出13期,另有特刊3期。)

2001年主演独立电影《黄石大道》(彩色故事片,47分钟),导演卫铁,北京电影学院

2002年接受拍摄纪录片《水沫.人》(彩色/19分钟),导演桂冠,中央戏剧学院

2002年在《我爱摇滚乐》杂志开设《水沫插页》专栏(从11期—28期,2002—2004年)

2004年以文学策划和演员身分参与拍摄独立电影《东风破》(黑白故事片,22分钟),导演卫铁,北京电影学院

2005年接受拍摄专题片《生活在别处》(彩色/10分钟),导演苗毅、舒明柳,黄石电视台,此片曾在黄石电视台纪实栏目播出

2006年因在网络上发表《交警为什么都热爱罚款》、《罚款任务猛如虎》、《死人不销户,活人难上户》等文字被《我爱摇滚乐》杂志评为中国2006年度网络人物

2007年拍摄独立电影《安慰》(彩色故事片,30分钟),任导演、编剧、主演。

本片参展:第二届北京独立电影论坛(北京宋庄美术馆);07影像档案展(北京798);格式艺术展(北京酱艺术中心)

2007年行为摄影《掩盖》,参加北京上上美术馆《宋庄制造2》展

2008年小说《对二十二名杀生者的访问》,参加北京原创艺术中心《自然代言》展

2008年装置《结婚日记》,参加北京上上美术馆《宋庄制造3》展

2008年装置《旧物》,参加北京上上国际美术馆开幕展

曾在《大家》、《小说界》、《天涯》、《滇池》、《视觉21》、《新大陆》、《全景》、《撒娇》、《南方周末》、《法制日报》、《派出所工作》、《美术焦点》、《领先》等刊物上发表过小说、诗歌、评论、采访等文字。有访谈刊于吴文光主编《现场3》、《美国新闻周刊•日文版》、《中国青年报》、《南华早报》、《洛杉矶时报》、《中国新闻周刊》、《潇湘晨报》、《南都周刊》、《南方周末》、《新京报》、《成都商报》、《重庆晨报》等报刊。观念作品刊于李文主编《观念摄影》等书籍。

我的文学梦想

文/吴幼明

我是一个警察, 这点常常让人觉得奇怪, 国家体制机器的一员为何却业余从事看起来有自由主义倾向的文学写作?还编辑出版一份没有合法身分的民刊?其实, 我做《水沫》主要是为了收集一些中国当代文学艺术的多元化声音, 同时在最大程度上探求中国人言论自由的可能性。

从90年代未开始, 我觉得中国进入了一个加速度发展时期, 在商品经济的冲击下, 人们的观念越来越趋向于统一, 那就是追逐利益的最大化, 将所有东西甚至自己的身体资源都可以转化为商品去出售。与此同时, 还有一些作家、艺术家、思想家们在思考创作;我想编辑一本综合性民刊来收集这些地下的多元化声音, 并努力传播给更多的读者, 为我们身处的这个迅速变化的时代留下一些记录。

当代中国, 看起来媒体、出版界空前繁荣, 但实际上是一个个美丽的泡沫, 缺乏一种真正的声音。中国有世界上最多的大型文学杂志, 众多的艺术杂志, 但艺术家杨志超的行为作品《四环以内》、《嘉峪关》却无处刊登。因为艺术杂志不会发这几万字的行为手记, 他们发几张图片就己很支持了;文学杂志更不可能刊登, 因为编辑们认为这不是文学。这就很尴尬了。而我在《水沫》4期和6期分别刊登了这两个作品全文后, 读者的反响很好; 有个四川大学的女生购买了全套《水沫》, 后来她的同学传阅后对杨志超的这些行为作品特别感兴趣, 托她又购买了《水沫》4期和6期各3册。独立制片人吴文光先生看了这两期后, 将杨志超的这两个作品全文收入他主编的《现场3》一书。还有艺术家朱昱的《侮辱尸体案文字记录》, 被捕农民企业家孙大午的《我的两个梦》,这些文字更是不可能被任何公开出版的报纸杂志全文刊登了。

作为《水沫》的唯一编辑, 我没有一个统一的选稿标准, 我从不判断某个作品好或是坏, 很多观念绝然相反的作品都出现在《水沫》之中,这引起一些人对我的质疑。而我认为, 重要的是作品里是否有作者的思考, 是否准确的体现了个人与社会的碰撞, 是否具备个人性与社会性的统一。比如在2002年出版的《水沫》6期中,收入了16岁的天津女孩李逃的三首诗, 其中的《慌乱》全文是“我怎么才能坐的塌实/我心里揣着危险的种子/我可以点燃一根香烟/也可以点燃一座房子”, 这首诗将她那个年龄段女孩的迷惘冲动表现得淋漓尽致;其后听说李逃进了精神病院, 我至今还没把《水沫》6期的样刊寄给她, 因为联系不上了。在同期内, 还有安徽诗人管党生的一首诗, “16大要开了/看来要换人了/换什么人/换上那个眼神呆滞的人/还是那个看起来经验丰富的人/这并不重要/汽车的部件出了问题/换司机有什么用/何况是近期繁殖的司机” 。这期杂志在上海, 一个原学潮参与者读后,当时就傻了。他在89年后政治上受了打击万念俱灰, 在上海作着一个不问世事的小公务员;他没想到中国居然有人写这种大胆的 “反诗”, 更没想到还有人将这诗编印传播, 还毫无顾忌的公开自己的联络地址。事实上《水沫》并不强调政治上的对抗, 我同样用过文联干部、中共党员诗人的作品;我认为你所反对的就是你将要成为的。我不想让任何一种声音在《水沫》中成为压倒一切的主旋律,我更重视的是各种声音出现的社会背景。

中国历来出暴民与顺民, 更多的是两者的混合体, 太平时当顺民, 一有风吹草动乌合之众就纠合成为暴民。在这种不健康的民族精神氛围下, 永远缺乏一套独立的知识分子的批评话语系统, 没有一种对社会对国家权力进行监督反思的力量;要么是百忍为安, 要么是官逼民反。而中国自古以来的农民起义无非是两种结局:一是象宋江那样受招安;二是象朱元璋一样取而代之作皇帝。这就导致了中国历史从秦朝开始就没有一种真正的进步, 永远在来回旋转。包括毛泽东, 他在革命尚未成功, 国共两党在重庆谈判时就发表了《沁园春•雪》, 词中以“秦皇汉武, 唐宗宋祖” 自比;可见毛后期走向个人极权是有其历史根源的, 他也走不出中国传统文化这个怪圈。《水沫》所要作的就是努力超越政治这个体制约束, 用自己微弱的力量去探求中国人言论自由的最大可能性。我从来不赞成任何盲目的愤怒, 比如说艺术家舒阳撕毁党旗的行为艺术, 我认为理性的去做一些民主表达的实事更有意义。

我的理想是让《水沫》成为一个大的文化平台, 每个人都可以在上面各抒己见,畅所欲言。我期待的不是读者对《水沫》的认同, 而是期待着有更多反对和争鸣的声音参与进来,“不认同” 才是《水沫》的精神。我想用民间的声音去一点一点消解官方媒体的众口一辞, 为推动中国当代文学艺术的发展和人民的言论自由尽一份力量。不管前方是否存在着危险, 我想我会一直坚定的走下去。

2005/3/21

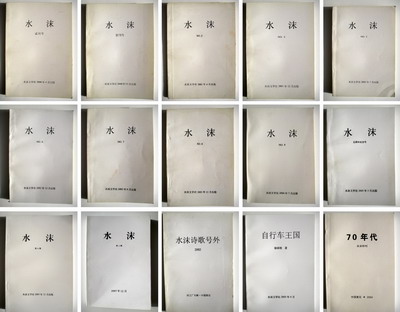

《水沫》书样共15期

《水沫》的文学行动

1999年12月,我收到了南京李樯、林苑中等人发出的创办文学民刊《中间》的约稿信,于是我将自己的诗歌《渎神者诗篇》寄给了《中间》主编林苑中。2000年2月,我收到了《中间》第一卷。印象很深的是卷后的黑体字“在一个不相信的时代,文学就是我们的宗教。”虽然我的诗歌发表在刊物上了,但我还是感觉《中间》不太符合我个人的文学趣味,它太纯粹,太文学化。于是我决定创办一本新的文学民刊《水沫》。

2000年4月,《水沫》试刊号问世了,里面大部分是我的小说、诗歌,还有陈翔的诗,艺术家许晓煜的作品《超级形象》及访谈,和我对林苑中、刘港顺的采访。我将《水沫》寄到了各大文学艺术杂志编辑部和全国各地的一些艺术家、作家、独立制片人手中,《小说界》杂志副主编魏心宏先生将我的小说《怀念我的朋友罗永刚》刊发在《小说界》2000.5期。

2000年12月,《水沫》创刊号出版了。许多读者吃惊的看到82页的杂志里涉及当代艺术的图片和文字居然占44页。当他们看到艺术家马六明化妆成女面男身的中性形象时,感到荒唐和不适应。当时夏商先生在《作家》杂志上海分部工作,他打电话过来约稿,说《作家》主要针对白领读者,一般刊登有故事性的小说,问我能不能写些故事性强的小说来?而故事性,这种传统的写作要素早已不在我的写作观念之中了。当杜桑出现后,艺术史似乎就走到了尽头。而卡夫卡出现时,文学却开辟了另一条道路。一位位大师的出现,似乎在说:在我们之后,你还有什么理由写作?在这个时候,你必须将自己放在世界文学这个整体结构中思考:你的写作有意义吗? 在新的世纪里,我乐观的认为:不管文学史上出现过多少令人震撼的作品,文学创作依然存在着新的可能。站在巨人们的肩膀上只会让我们走得更远。

2001年4月,《水沫》第三期出版了,杂志收入了温普林的小说《曝光》、周公度的小说《周庄故事》,郑迁的小说《夜》和范安翔的小说《周末的朋友》。将这些创作观念相差极远,但都与常见的小说无关的作品,以“中国新小说”的名义收集在一起,我要说明的就是:“中国新小说”只是一次自我命名,它没有理论,没有口号,没有标准,没有固定成员,也不是对前代或当代作家及其作品的断然否认。我只想努力收集一些新的声音,为越来越萎缩的中国当代文学增加一些活力。当代写作者很多,但大多数人都只是在追赶潮流,模仿那些走红的作家写作,而走红的作家又在不停地自我复制,这就象大合唱,看起来台上人很多,却只发出了一种声音。

2001年9月,《我爱摇滚乐》杂志编辑吴滨打电话约我从总第11期起,在他们杂志上开辟一个文学专栏,选发《水沫》上的作品。我为这个专栏取名为《水沫插页》。在此之前,《我爱摇滚乐》杂志曾转载过《水沫》上周公度的小说并对《水沫》进行了评论,我觉得这是一次很愉快的合作。一本很奇怪的文学民刊与一本具有强烈冲击力的朋克音乐杂志之间的友情携手,这肯定能给双方的读者带来一些莫名其妙的东西。也许会造就几个新的朋克+文学之愤青?更可能的是沉默的作家们在寂静的夜里开始尖叫。

2001年12月,《水沫》第四期出版了。这期收入了艺术家杨志超的行为艺术笔记《四环以内》和他的主要行为作品《嘉峪关》、《种草》、《爱情故事》等。《四环以内》是杨志超以一个没有任何文化身份的盲流形象在北京四环以内向他人乞讨生存的详实记录。我将它作为头条发表在小说栏目里。《人民文学》的编辑李敬泽先生打电话给我说:准备将《四环以内》转载在《人民文学》上。《人民文学》是中国作协的机关刊物,也是体制内文学的最高据点。如果《水沫》能在这个充满官方意识形态的文学保垒中侵入那么一小块阵地,该是一件多么有趣的事情。后来因为种种原因这件事黄了。但我仍要感谢李敬泽先生为此而作出的努力。

第四期上还收入了两个独立电影剧本,卫铁的《黄石大道》和徐忱的《凸凹》。需要说明的是,《黄石大道》是我和刘俐君、郑迁等朋友主演的,这是我首次以一个演员的身份参与一部独立电影的拍摄制作。事实证明,卫铁是一个优秀的导演,我是一个差劲的演员,他浪费了大量的口水为我说戏,而我的目光却常常若有所思地停留在美丽的女演员身上。

在电影拍摄过程中,我认识了中央戏剧学院影视编导专业的女生桂冠,聊天时我给了她几本《水沫》。电影拍完半个月后,她突然来到黄石说是要给我拍部记录片,初次合作我对她的镜头很不适应(一个身高1.69米的27岁的男青年在一位身高1.74米的19岁美女不间断的注视下正常的手足无措。)而她也构思设计了一些情节让我搬演,这使拍出的感觉很生硬,象是东方时空里的一位劳模的故事。2002年1月,桂冠又来到黄石重拍。这次她跟随我上路值勤(顺便说一句,我的职业是警察,当过巡警、派出所片警,现在是交警,似乎与文学、艺术没有任何关系的一种职业。)在大队开年终总结会,出席朋友的婚礼,平息群众堵路的突发事件,纠正违章时被司机投诉等等这些我日常的生活场景,均被她的镜头一一记录。这部名为《水沫•人》的影片在中国第8届大学生电影节(2002)荣获最佳纪实奖,并在香港凤凰卫视播出。而我看到片中的吴幼明时,却觉得这是一个与我无关的人。我不知道什么才是我的真实生活,或者我的生活更多的是在我的写作和思考之中进行,这是镜头无法拍摄和记录的。

2002年7月,《水沫》第五期出版了,四川KK(女)和北京闫劼的处女作令人耳目一新。这期里还有熊易、林苑中、彭希曦等人的小说;周公度、野狼、林忠成、老刀、李亚楼、无花果等人的诗歌和陈蔚的《中国诗歌考察》;艺术家许晓煜、艾未未、华继明、李文、范安翔等人的作品。更具有文献资料价值的是温普林先生的回忆录《捕风捉影》,文中记录了他在八十年代后期制作记录电影《大地震》、《青朴》、《在藏十年》等片的过程。在嬉皮笑脸的文字后面,一个以捍卫记忆为己任的独立知识分子用影像和笔,从个人的视角去记录了那个热血沸腾的时代。

2002年9月, 我和向天笑、卢圣虎、胡晓光、黄沙子、方慧文、碧荷等黄石诗人以“诗工厂” 名义编辑了一本《水沫诗歌号外》, 在湖北省诗歌研讨会上散发了100册。

2002年12月, 《水沫》第六期出版了。

2003年,《水沫》出了第7期、第8期和西安诗人徐淳刚的专辑《自行车王国》。

以前每期《水沫》出刊时,我都要给《收获》、《花城》等文学杂志赠送一册,但后来我不再给他们寄了。因为这些杂志变得太腐朽了,我翻开看了十分钟就想丢掉,我给他们寄还有什么意义呢?我觉得中国当代文学艺术正在飞速发展,正在越来越有力量和趋向多元化,《水沫》能集中这些新的声音并努力的传播到有心人的耳朵里,这就很好了。

在这里我要感谢每一个《水沫》的作者,没有你们的参与,《水沫》不可能变得象今天这样丰富。我也要感谢每一个《水沫》的读者,因为你们的购买让我觉得《水沫》必须办得更好,才对得起你们的信任。《水沫》的目标就是,让所有热爱文学艺术的朋友们聚集起来,在中国当代文化体制之外,走出一片新的天空。

注:此文曾刊于《视觉21》杂志,现有部分改动。

《结婚日记》 现成品,结婚当天穿着的白衬衣加文字绘画

生活在宋庄4 展览现场

温情提示:【档案之音】下期嘉宾:

艺术家/成力,艺术家/杨文胜,主持人/吴幼明

敬请留意!