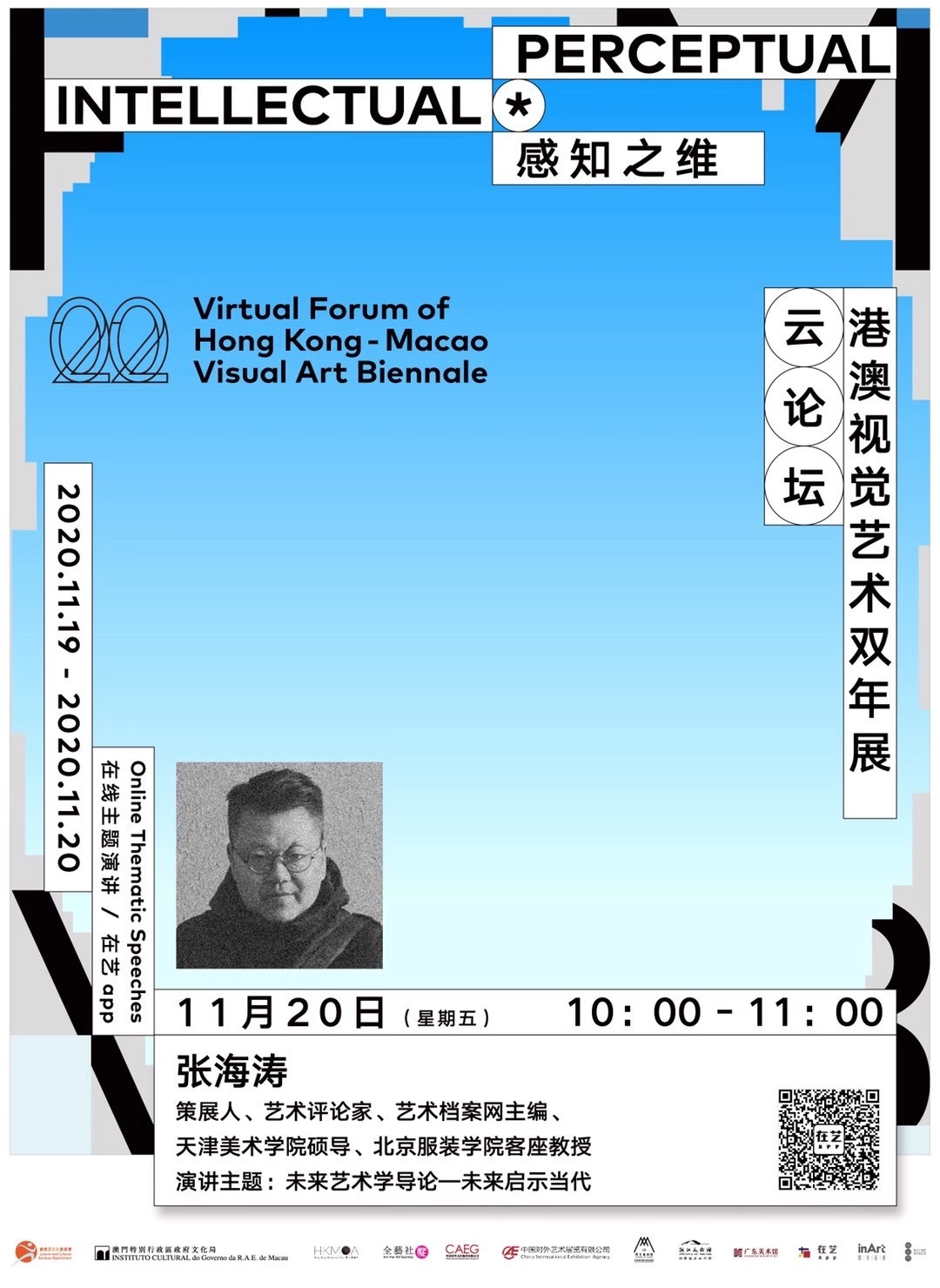

“港澳视觉艺术双年展” 云论坛

主题演讲︱未来艺术学导论—未来启示当代

主播:感知之维

嘉宾:张海涛

时间:2020.11.20 10:00

嘉宾

张海涛,策展人、艺术评论家、艺术档案网主编、鲁迅美院特聘教授、天津美院硕导 2004年至今在国内外已策划百余场学术展览。2009—2017年先后任宋庄美术馆执行馆长、元典美术馆副馆长、荔空间策展人。2019年第七届“金拴马桩奖”影像艺术节终评评委;2015-2019年丽水摄影节学术委员、评委。曾策划:2020“未来艺术学”、“机器·人·艺术·时代”;2019艺术合肥“解药——实验影像艺术展、2019“人机合一”;“都市游牧”2017杭州国际动态影像展;2014西安“媒体城市”国际艺术展;EXiN2012亚洲实验电影与录像艺术论坛;“生物·生态”中荷当代艺术展;“虚实同源”2011北京新媒体艺术年展;2009“未来索引”等展览。

Live简介

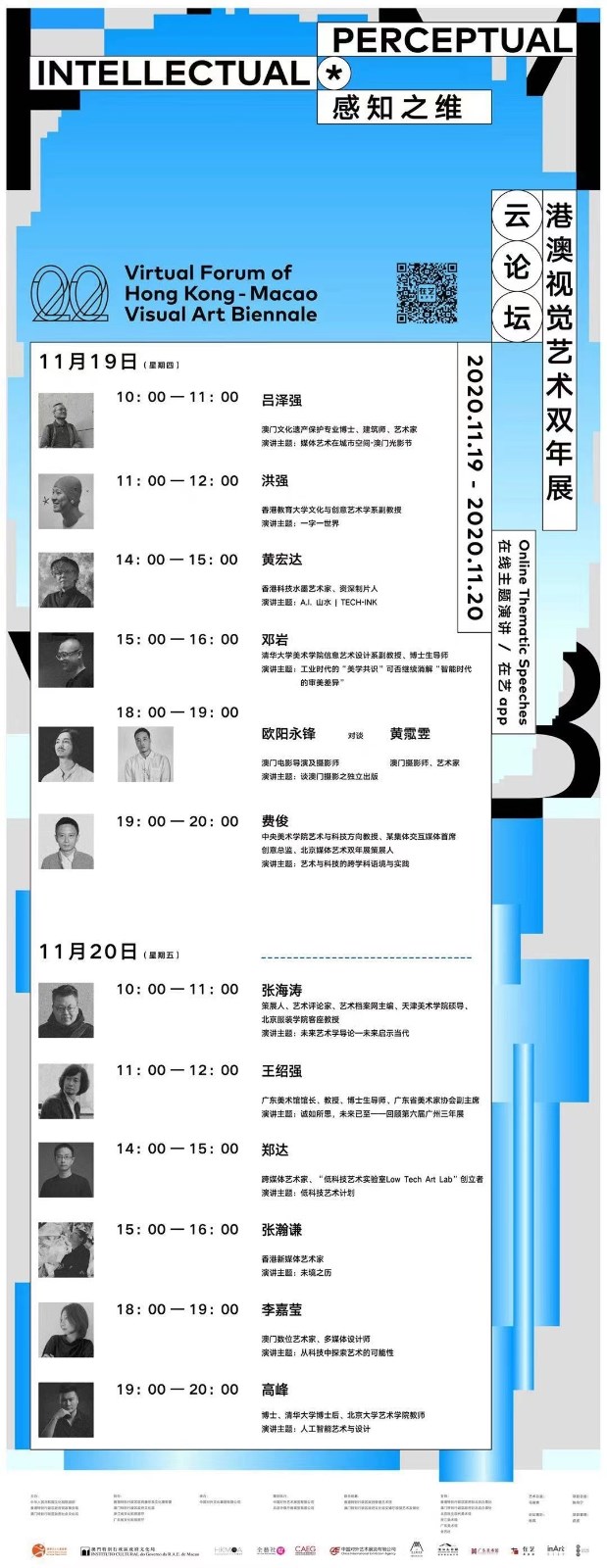

自2008年以来,“港澳视觉艺术双年展”已经成功举办六届,是港澳地区和内地文化融合的标志性品牌活动。为进一步加强内地与香港、澳门文化交流,共享艺术创作及研究成果,充分促进三地艺术领域的深度合作,2020年,“港澳视觉艺术双年展”主题活动采用线上云论坛形式继续举办。本次活动以“感知之维”为主题,邀请香港、澳门、内地艺术界与科技界人士,特别是青年艺术人才,共同在线研讨感性的艺术与知性的科技相互融合带来的新成果与发展趋势。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。