皮力三年没有到重庆了。2012年3月25日,在重庆喜马拉雅艺术空间“时态:观看方式研究”展开幕式上,艺术家李一凡就艺术的态度和立场向皮力发问,皮力回答到“我已经有三年没有到重庆了。我是曾经公开表示,重庆的历史大倒退如果不结束,那么到重庆和艺术家谈论风花雪月没有意义。我想这不光是我一个人的态度,很多知识界的人也会有这个态度。”从艺术的态度谈起,皮力谈到前卫艺术,谈到我们所忽略的另一个艺术传统和线索——政治上的社会主义,艺术上的现代主义。皮力概括说:“从库尔贝这个时候开始,前卫艺术,现代艺术,今天谈的当代艺术,实际上都是跟共产主义捆绑在一起的。”比如超现实主义觉得要把艺术和文化从沉闷和腐朽的资产阶级生活里解放出来。西方艺术正是因为有这种文化的诉求,才不断地给艺术注入新的活力和动力,这也是达达主义、激浪派、波普等这些艺术潮流出现的原因所在,而反观中国当代艺术,似乎上个世纪80年代末之后,大家已经忘记了这个传统和线索。

李一凡=李

皮力=皮

李:皮力以前是常来川美的,这有几年没来了。照皮老师的说法,薄不走他就不来。我觉得这里面传达出了一个很明确的政治态度,这个态度和艺术有关系吗?在红色重庆诞生之前,我和皮力的政治态度都是比较接近新左的。但是到后来当新左派被专制主义绑架了之后,我觉得我们的态度开始转向右派,就是现在常说的自由派。我们今天在这里讨论艺术的观看方式,我觉得立场对观看的影响是十分重大的,我想听听你在这方面的看法。

皮:谢谢,我已经有三年没有到重庆了。我是曾经公开表示,重庆的历史大倒退如果不结束,那么到重庆和艺术家谈论风花雪月没有意义。我想这不光是我一个人的态度,很多知识界的人也会有这个态度。但这个态度和我今天晨练的时候反差特别大:我听见打太极拳的老太太聊天,发现普通的市民阶层对这个事情的看法和知识分子对这个事情的看法可能是不一样的。包括我们昨天也看到梁晓声发的一个微博,大意是说出租车司机跟他抱怨说:社会太糟糕了,要回到以前就好了。梁晓声问,那你知道以前有多糟糕吗?文革死了多少人吗?司机回答说:文革死了多少人我不知道,但党把你们这些知识分子整了一下等等。

由此可以看到今天知识分子的这样一个困境。这个困境出现在我们每一个人的周围。困境在于,我们都是被“逼良为娼”的自由派,我们都是新左派的观点。按李一凡的说法,当专制和自由主义没有分开的时候,我们无形中就成了自由主义者。从政治的角度来说,按照这一分钟中国的上下文关系,我想我是自由派,是自由派里的宪政派而不是革命派。我相信我们是差不多的。那么,这是一个困境。涉及到观看,第二个问题就是,实际上今天中国是没左派的。有毛派,五毛,但没有左派。我们左派的传统实际上已经是被消耗掉了。

库尔贝 《打石工》 160×259cm 1849年 实际上从库尔贝这一**始,崛起的是前马克思主义时代。

当代艺术实际上是作为资产阶级革命的一个部分产生的。1789年,当法国大革命成功之后。革命来得特别的快。我们突然发现,资产阶级取得了政权后,他们没有自己的文化,他已经掌握了巴黎,掌握了巴黎的商业、政治。但他没有自己的文化。所以后来他们借用的是沙龙文化和古典文化。这个从1789年一直延续到19世纪的50年代。那么这个情况下,一直通过安格尔、达维特,然后到德拉克诺瓦,最后到库尔贝才转变这个情况。从出生年月看,库尔贝恰恰是法国大革命后成长起来的。所以在19世纪的巴黎里,我们看到一个隐喻,就是凡尔塞和巴黎的隐喻。那么巴黎是政治的中心,经济的中心,但凡尔塞是沙龙文化的中心。一个艺术家要成功,去参加沙龙艺术展。所以也才有后来的落选者沙龙和独立艺术家沙龙。实际上从库尔贝这一**始,崛起的是前马克思主义时代,像空想社会主义、圣西门、傅立叶这样的传统。所以,当丹尼尔·贝尔谈到资本主义的文化矛盾时,他都在谈到这个问题,就是说资本主义这个阶段在这个时候,文化上的诉求跟经济上的诉求是分裂的。而在古典主义时期和文艺复兴时期,他们是紧密结合的。但今天,艺术家干的事,商人觉得太傻,而艺术家又觉得商人太唯利是图。所以资产阶级的社会整个是按照效率为原则建构起来的,但它的文化恰恰是反效率、反这种结构化的,这样的一个矛盾冲突。所以在这个情况下,从库尔贝这个时候开始,前卫艺术,现代艺术,今天谈的当代艺术,实际上都是跟共产主义捆绑在一起的。这个捆绑是很明显的,举个例子:前卫这个词,是从圣西门的词语里借用的,库尔贝参加过巴黎公社,包括布列东和超现实主义。我们今天谈超现实主义会谈到性啊、梦想啊,其实超现实主义更多的是认为自己是一个革命的派别,他们觉得要把艺术和文化从沉闷和腐朽的资产阶级生活里解放出来。我们经常看到超现实主义跟达达的关系,实际上达达也在做这个事。鲍栋也专门谈过这个事,写的非常好。那么这是一个传统,包括像马列维奇、康定斯基,俄国十月革命后,他们都往回走,积极地进入。他们觉得艺术上的至上主义、抽象绘画,就是一种新的形态的文化,这个新的形态的文化和他们的社会主义的观点是一样的。那么政治上的社会主义、艺术上的现代主义,这两个天国都是一百年左右的历史,然后到了1989年前后,全部都坍塌了,我觉得这个引论很有意思。

真正导致艺术家在政治,在现实层面的对共产主义的失望,是30年代从西班牙内战开始的。德国入侵波兰、苏德互不侵犯条约,斯大林和希特勒瓜分了波兰。在此之后,就诞生了奥威尔的《1984》。当时的知识分子,像早期的马列维奇、康定斯基都往那边跑。后来列宁认为艺术家不是一个独立的阶级,不能够生产自己的文化,所以就认为艺术家应该被工人阶级所领导,这是一次失落。30年代之后斯大林主义的崛起是另一次失落。那么第三次失落就是,到了60年代,1968年5月学生运动的时候,那么这时候学生开始闹事,此前法共在1947-1948年的时候,差一点就要拿下了。但是真正的5月革命运动开始的时候,法共却怂了,并与运动撇清了关系。这个时候我们发现共产主义或者左派这些东西已经成为一种最后的知识信仰,它不再成为一种现实政治的条件,它变成了艺术家处理事物的一种方式、看待事情的一种角度。所以中午我们谈到,这些左派,他不再是一个政党,他变成了知识分子、大学教授、策展人、电影的选片人。

那么另外一方面,我最近是看布尔迪厄比较多。刚才谈了资本主义的区分,他摧毁掉了封建社会的等级制度,但随之又建立了另外一种等级制度。所以按照布尔迪厄的观点来批判的话当代艺术在今天,其实是成为了一种特殊的语言。尽管今天的艺术家,我们大都有左派的立场和改变社会的梦想和信心,但实际上当他进入到展览环节、拍卖环节和博物馆环节的时候,他就是变成了资产阶级对于社会阶级的一个区分。所以今天李一凡举了一个特别好的例子,说清代晚期,书法家写异体字,这个异体字一写的时候,某个圈子的人都认识这个异体字,所以我们都很牛逼,不认识就很傻。我想当代艺术在今天已经成为了一种中上阶层的语言,我们还是要占领他们的客厅,装饰他们。在这里我们看到了一个悖论,就是艺术家还是试图以艺术的方式去颠覆既定的社会结构,但在同时又成为了中产阶级用来区分跟别的阶级身份的一个产品,被悬挂在家里。这是一个很大的困境,这就导致了1968年的极少主义,他们觉得艺术在这个时候创造视觉形象是没有意义的,你不过是在墙上再创造一个装饰,所以他们这个时候开始使用标语,开始了一个彻底反视觉的时代。我想这个引论就从这个时候开始,观看即政治,在当代艺术中,观看是一个很重要的政治和形态。但是后来我们又谈到样式。

图为超现实主义成员和法国知识分子的合影。从左至右,站立:雅克·拜伦、雷蒙·格诺、皮埃尔·纳维尔、安德烈·布列东、雅克·安德烈·伯法、乔治·德·基里柯、罗杰·维特拉克、保罗·艾吕雅、菲利普·苏波、罗伯特Desnos、路易·阿拉贡。坐:西蒙娜·布列东、麦克斯·莫里斯、玛丽·路易丝苏波。超现实主义更多的是认为自己是一个革命的派别。

李:刚才皮力谈到一个问题,当代艺术或现代艺术一直都极力想创造一种新文化去颠覆那种唯效率式的社会结构,但自己却又不断地掉入这个陷阱里。我就在想中国当代艺术掉入这个陷阱的速度好像更快,甚至可以说远远超过西方。为什么这么快?我想首先和我们的社会背景有关,与像“白猫黑猫论”这样一个强调绝对效率的思想有关。但同时我又觉得这里面可能还有一个原因,就是和我们的当代艺术一开始搭建的理论系统有关系。从1980年代范景中翻译了贡布里希以来,我们许多老一代的批评家,也包括很多年轻一代的批评家,都主要是依靠贡布里希系统来进行批评的。但贡布里希的系统恰恰是用经典主义的方法来分析艺术作品的。也就是说按大家通常说的从艺术内部来看的时候,我们一开始建构的观看现当代艺术的方式和评判的方式,一直与我们的目的或方向是相悖的。记得你以前有一篇重要的论文是谈贡布里希的,后来又有另一篇重要论文是谈美国的抽表到波普的,你做了这么两段的深入研究后,我想听听你怎么看这个问题。

1938年5月,墨西哥,托洛斯基在阳台上俯视温泉河。托派认为艺术家要符合党性,但党性也要符合艺术家创作的特殊规律。

皮:贡布里希是我本科的论文,当时研究的是科学哲学和中国当代的批评的关系。所以我从贡布里希到波普尔,一直到整个的科学哲学,得出一个悖论,我当时也无法回答这个悖论。实际上贡布里希信仰的是科学哲学的古典主义者,他们的传统是瓦尔堡这儿下来的。所以今天中午你说了一句特别好玩的话:按照贡布里希的方法,他只能分析成功的作品。不成功的作品则无法被分析。那么这里面我觉得他很有一个古典主义的情怀。但是受贡布里希影响的当时的这些批评家:黄专、鲁虹一直到吕澎。他是怎么从这种经典的理论里,古典主义、精英主义的理论里面得出了中国艺术要市场化、商业化的理论。当时吕澎说:只有操作才能进入历史。那么吕澎说的操作是从哪里来的?表面上看是和名利场逻辑有关,即:我们不要分析作品,我们来分析一个在上下文关系的人,他的教育、动机、气质,以及最终这个作品成为什么样的。所以贡布里希对传统思想的破解是靠情景逻辑来完成的。 这也成了吕澎1989年以后对栗宪庭革命的一个很自然的手段。但当时的一个悖论是,为什么古典主义、精英主义这样一个观点,会滋生一个中国全面市场化的理论,这是我本科论文提出的一个问题。这是一个很有意思的问题。

汉斯·哈克 《文献展2》 1959年(第3版) 16×24.2cm 维也纳 2011年 才20年的时间,我们几乎已经忘记汉斯·哈克了。

我想再谈一下中午我们聊到的观点。实际上中国的当代艺术前后大概经历了3个理论的建构,我想第一个理论的建构就是栗宪庭和高名潞。他们的分歧是非常集中地体现在1989现代艺术大展里的。1989现代艺术大展表面上看是栗宪庭和高名潞之争,其实这里面还有另外一些人,像费大为、侯瀚如等。我们有个学生今年的论文就是写现代艺术大展,她拿出的资料就很有意思。后来我们跟侯瀚如也做了一些访谈,这里面最大的一个争论就是,1987年当高名潞开始做现代艺术大展时,他的整个语言建构的逻辑实际上还是一个存在主义的逻辑。人的困境、理性的精神等,这个和现代主义是一样的。与此同时,像费大为、侯瀚如已经在研究杜尚啊,就是分析哲学的这个角度。而栗宪庭和高名潞很相似,还是那种进步知识分子的态度,他的框架,像玩世现实主义、泼皮、无聊感,其实这都是从存在主义哲学下来的。这是一个以存在主义为核心建立的中国当代艺术的阐释体系。

激浪派集体艺术活动。激浪派再一次拣起了艺术跟现实政治的关系。

那么第二个阐释体系就是吕澎在1993年的广州双年展所建构的,靠商业和操作。那么在这里,贡布里希去谋反传统美术史的情景主义逻辑成为了吕澎的武器。他不相信艺术的绝对价值的判断,但相信艺术家的生效是在一定的上下文关系中产生的。这在当时看起来是非常前卫的。但吕澎的这些理论和贡布里希之间,还有一个非常隐秘的线索,今天在你的谈话中突然体会到了,就是关于经典主义的线索。我们看到吕澎最近做“溪山清远”就是这样的。今天当他有资本来做事的时候,很自然地就走到了贡布里希的这条线索里。经典是靠一定的经济势力和社会势力来完成的,我想他是相信这一点的。这就解释了为什么中国的当代艺术很容易就陷入到一个成功学的状态里面。我们都是左派知识分子,年轻的时候都痛苦和彷徨反抗过,但经济市场的大潮来的时候,没有一样是挡得住的。这并不是中国的问题而是世界范围的问题。它是整个当代艺术在全球资本化面临的一个问题。那么当时在全球资本化的状况更多的是一种1984的状况,但中国现在的状况是,资本不断来把你搞掉,你去占据《芭莎》的封面,你去占据《财富》的封面,成为最有权力的人。但当代艺术的核心是反对权力的,怎么会有这么多艺术家想去当100个有权力的人呢。这是一个很有意思的悖论。

在美院当老师,我们的工作是把学生培养成为成功的艺术家,但我心里恰恰相反,我特别希望我的学生成为这个社会的“失败者”。不断从成功走向失败。这个问题西方不是没有,但中国艺术家出现的频率更大一些。但国内仍然有很清醒的人。最近杰夫昆斯到美院讲座,说当代艺术的核心在于吸收。实际上他就是和乔布斯一样,就是今天全球化的代表。所以当有老师提出杰夫昆斯的艺术是反对全球化的时候,有学生表示了异议,明确地提出杰夫昆斯恰恰是推动全球化的。

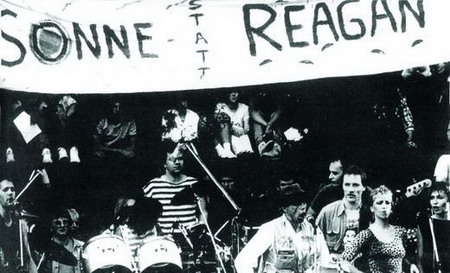

1982年7月10日,约瑟夫·波伊斯与BAP摇滚乐队在波恩的一场超过500,000人的和平示威集会上演唱《阳光,而不要里根》。 摄影:卢卡斯·贝克曼

布拉托夫,《以共产党为荣》,1975

李:没人提问?那只好我接着提问。川美的教学,我觉得也包括其他院校,和中央美院、浙江美院的教学相比是有很大区别的。这个区别主要就是在于理论的研究和构架上。起码央美浙美他们一直试图去构架一个自己的理论系统,而且他们对中外很多不同时期的艺术都有过比较深入的研究。川美这里更多是凭感觉,凭口耳相传,师徒之间的默契和徒弟的领悟能力等等。王小箭老师把我这个话变成了全靠“肉身经验”。感性有好的一面,它会让艺术家不受理论框架和背景约束,做艺术时也许会有意外惊喜。但同时可能会面临另外一个问题,比如当它掉入唯效率陷阱时,它可能会比别的地方掉入得更深,而且可能连爬出陷阱的理由都找不到。

杨述这几年做了一个器空间。很多人认为他做了一件无厘头的事情。他成天带一些“国际二流子”,各色奇怪的艺术家到黄桷坪来,不停地在视觉上、形式上和观看方式上冲击我们对当代艺术的认识。器空间的做法和学院的做法是完全不同的。我们经常聊天,杨述谈的更多的是达达、激浪、沃霍尔或博依斯。后来我们也在想,中国当代艺术是不是谈这条线索特别的少?是不是这条线索在西方就是他们不断地掉进陷阱又不断地能爬起来的原动力?因为我们缺少这么一个原动力,所以掉进陷阱就很难再爬出来。这个原动力我们是不是应该拣起来,是否这个原动力在今天会成为一个很重要的东西,我想听听你对这个的看法。

皮:就个人而言,今天看到杨述仍然很感动。1998年开始陆续在这里教了三年的课。那个时候反复给学生教的是几点:第一,关注社会。第二是要学会用国际的经验去接轨尝试不同的媒体。然后要怎么样面对策划人,包括怎么样给策划人看幻灯片,看几张幻灯片。怎么样把你的方案给讲明白了。那时我是新左,在国际上是一个被打压的状况,跟今天的五毛的想法是一样的。要破掉这个打压,我们得进入到这个体系里去。但今天回头来想,我们其实还是在教成功学,按照这一套方式教出来是,在过去的10年里卡通啊等等在关键位置上都有川美的学生。但可惜的是今天我们成长了,回过头来看,当时在语言上是成功的,在观念上可能错了。

当时西方的这个传统,就是真正的当代艺术和社会革命的这样一个传统一直存在着。比如库尔贝,比如说到后印象的修拉都是早期的无政府主义者。这个是一根线索,首先是体现在,他们是放弃那种资产阶级的生活。我们在梵高、高更那里也能看到。梵高是把自己放到一种肉身经验里去,去煤矿工作,当传教士。

达达和激浪的这个传统是一个非常美好的传统,达达当时的核心是反对沉闷的资产阶级的生活。达达垮台之后,查尔瓦这个人试图把达达带到巴黎。这时吸收了佛洛依德的理论,才有了后来的超现实主义。超现实主义的布列东后来又加入了法共。这是一根线索,从反对腐朽沉闷的生活到创造有意思的生活。另外一根线索就是,积极地投入到社会革命里去,这里最早的像库尔贝,后来的康定斯基、马列维奇,整个俄国的至上主义,诗歌里的马雅可夫斯基。他们觉得自己的抽象艺术是代表进步的意识形态的,这个意识形态是要进入到十月革命里。这根线索就变成了后来的第三国际,托洛斯基这条线索。

毛泽东、列宁关于文化的看法是不一样的。列宁认为,任何新的文化都是旧文化的一个碎片,黑格尔是古典哲学的一个碎片。马克斯主义是黑格尔辩证法的一个碎片。他认为,要保持一个旧的文化,才有可能创造出新的文化。毛是相反的,破四旧,帝王将相、才子佳人全毁掉。这是列宁跟毛不一样的地方。那么列宁和托洛斯基不一样的在于,列宁认为,艺术家没有自己的生产力。艺术家要受工人阶级的领导。但托派认为,艺术家有自己的创造力。艺术家要符合党性,但党性也要符合艺术家创作的特殊规律。所以托洛斯基是代表了至上主义里比较偏重于康定斯基、马列维奇的,他也和布列东一起,写了很有名的《文学与革命》,这个宣言发表在1935年纽约的《党派评论》里,才有了格林伯格的《走向更新的拉奥孔》。所以格林伯格早年是托派,在1935年的时候,他是受托洛斯基的影响。格林伯格的理论很简单,因为抽象艺术是反叙事、反价值观的,所以他强调这是一种进步的文化,因为这种文化颠覆了资产阶级的意识形态。他认为艺术有特殊的规律,这个规律就是前卫。但两次世界大战打完了之后,格林伯格发生了一个很重要的断裂。当时他说:我们都有一个托洛斯基的尾巴。这样他砍断了这个尾巴,不再谈论现代艺术的精神价值,只谈他的语言规律。这样就到了波洛克、极少主义那里。因为我们不谈论他的反抗的革命价值,你的形式就彻底被抽干了。但现实还在那里,现实并没有断裂。所以格林伯格的这套理论又成为了第三套东西拿进来,就是何桂彦他们在谈论的形式主义。格林伯格当然把这个形式与革命切断了,把形式与现代主义粘到一去了。

其实现代主义时期非常艺术与革命,艺术是社会变革的一部分的,还有一拨人。康定斯基和马列维奇跑回来后,都在德国教书。这个学校就是包豪斯。包豪斯的第二任院长是一个非常重要的德国共产主义者,所以他导致后来学校关闭。这些人都到美国去了,一部分到美国东海岸,在纽约成了建筑师。一部分到了西海岸,北卡罗纳州的黑山学院。这次革命的传统带到了黑山学院,所以黑山学院当时是非常反商业的。劳申伯的毕业创作是买了一张德库宁的素描,用橡皮把那张画擦干净了。后来去了纽约,一查以前的历史,发现还有一个老大师在美国,这就是杜尚。但是这个时候,经过了58年后,已经没有了现实革命的传统,他们更多的是针对左派的文化批判的逻辑。但这个传统最牛逼的就是杜尚。杜尚那么年轻就成名了。但是他一直就下象棋,一下就是20年,谁也不知道他偷偷地在做什么东西。杜尚虽然没有介入到现实革命里面来,但他是看透了艺术在今天作为一种工业生产的本质。所以我想,这个区别很大的一个转换就是,从波普艺术之后,艺术成为了工业。这个工业是抹不过去的。那么我想你刚才说的这根线索是要拣起来的。达达的这根线再往后就是激浪,激浪在欧洲这个领域是把这根线拣起来了。当然像沃霍尔他们的波普艺术,是过于物质主义的,跟激浪有一点区别。但沃霍尔有很多东西也是非常深刻的。那一年纽约的世博会请他来做作品,他的作品就是20把电椅,就是美国死刑犯的电椅,结果被世博会给拒绝了。

当你再往后看的时候,激浪派就把这个东西拣了起来。激浪派再一次拣起了艺术跟现实政治的关系。德国的德意志青年学生党,这就是激浪派干的事。现在有一个观点,就是博伊斯和沃霍尔是同一样的两根线而已。到了1968年就出来一个艺术家,博伊斯的学生汉斯·哈克,我们今天都已经快忘记了这个艺术家了。汉斯哈克直接对奔驰的历史,宝马的历史,谈论这些知识分子在金钱和商业势力的变化里面。这个困境非常的明显,我们今天已经不谈论汉斯·哈克了。我们谈谁?杰夫昆斯、达米安·赫斯特。我最早知道汉斯·哈克是1993年的威尼斯双年展德国国家馆。他把地板全都撬了。那时候赫斯特是个年轻艺术家,他第一次展览劈开的母牛。才20年时间,我们怎么都不知道汉斯哈克了。所以我觉得这根线索是很重要的,但是我们似乎已经忘记了这个事。我觉得在西方,这根线索会退到大学里面。但在今天,在我们这里似乎变得特别的虚无。我觉得这个传统是很重要的,这个传统怎么拣起来?我觉得艾未未的那个做法一个很大的意义在于让人知道还有这么一个传统,当然他的表演成分我们可以另外再谈。

李一凡(左)和皮力(右)在喜马拉雅艺术空间“时态:观看方式研究”展开幕式上。