把中国传统文化资源的借用和转换归纳,对于中国的当代艺术其更大的意义在于对艺术前卫性和实验性的探索,它同国外的前卫艺术、实验艺术区别之处在于其是对中国传统文化的借用和转换。

当代艺术的“中国模式”之创作版

艺术家对于传统文化的借用和转换

中国当代艺术从1979年“星星画展”到85、86年的“新潮美术运动”,从1989年的中国前卫艺术展到90年代艺术观念的多元化和艺术语言的日趋成熟,可以说,中国当代艺术从发韧到今天已经走过30年,经历了从前卫、反叛到被普遍接受的艰难历程。在这30年间, 中国的当代艺术经过了曲折的发展历程之后, 逐渐以一种正常的文化形态,介入当代生活并参与国际文化的交流。回顾这一时期的艺术现象,我们不难发现20世纪90代初的中国“新生代艺术”进入它的成型期,许多的中国当代艺术家到国外寻求发展, 他们成为中国当代艺术“国际化”的“海外兵团”。在多元文化价值取向的国际背景下,他们的发展特点即是借用中国文化的传统资源并转换成合乎当代语境的艺术形式,我们可以从艺术家对于传统文化的借用和转换这一角度来进行解读和分析。

对于这一时期的艺术家及其代表作品,我们可以先做一个大致的了解,比如徐冰的《天书》、《描红》, 吴山专的《红色幽默》,谷文达的《静•则•生•灵》, 邱志杰的《重复书写一千遍〈兰亭集序〉》,蔡国强的《愚公移山》、《草船借箭》,付中望的《榫卯结构系列》, 肖丰的《中国光影》,对传统古典家具转换的王怀庆的《像似椅子》、艾末末的《明式家具》,还有对中国民间艺术借用的吕胜中的《小红人》(剪纸) , 李占洋的《人间万象系列》(面人) , 对中国瓷器转换的作品有刘建化《彩塑系列•嬉戏》、 阿仙的《头像》、《胸像》,对中国传统水墨绘画材料转换的王天德的《方土•天大地大》、黄岩的《肉体山水》,对中国古典绘画借用的有如王庆松的《老栗夜宴图》、 张卫的《新步辈图》以及对中国传统园林艺术借用的有展望的《假山石》等等。以上的艺术作品是把中国传统文化资源的借用和转换归纳,对于中国的当代艺术其更大的意义在于对艺术前卫性和实验性的探索,它同国外的前卫艺术、实验艺术区别之处在于其是对中国传统文化的借用和转换。

艺术家对于传统资源的借用和转换表明其总体相近的艺术主张和态度。但是,如果具体到每一位艺术家其借用的对象和内容, 转换的方式和手段又有所不同。接下来,我们将选取具有代表性的艺术家及其作品作一分析:

蔡国强 草船借箭

蔡国强与中国的成语典故

“草船借箭”在中国是一个家喻户晓的成语典故。蔡国强用装置艺术《草船借箭》诠释了当代艺术语境下的“草船借箭”观念。它的材质全然是印有“中国标签”的:一架废弃的南中国木船,一簇簇仿制的古中国的箭,这些与无数装置的材质——金属、塑料、泥土、石块、垃圾、纺织物、电子废料、凝固的汁液、腐朽的生命物——大异其趣。作者的思路,抑或是动机,尤其对西方主流艺术构成陌生感。可以说,这是一份因果置换的文本,一场角色变易的游戏,古老的传说,船与箭,巧智交作,在蔡国强手中,对于中国的成语典故的运用已成为一则正喻而反讽的寓言。此后,蔡国强的几乎所有作品大约均可视为不同材质、不同版本的《草船借箭》。迄今,关于蔡国强的议论与评说,包括他的自述,大抵将他的实践归结为中国资源的借取与活用。

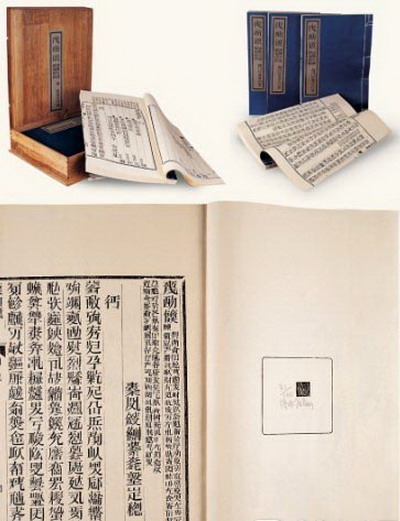

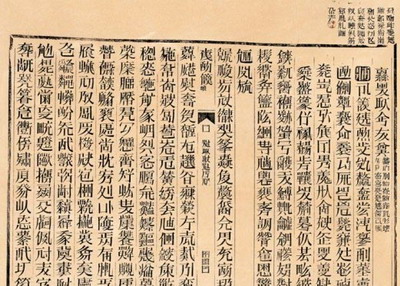

徐冰 天书

徐冰与汉字

徐冰历时三年创立了一套“中国文字”,他精心杜撰了目前中国人语言表达和写作常用汉字的数量——4000 多个“汉字”,并用以“撰写”了一部《天书》(又名“析世鉴”)。《天书》是一部以“文本”在纸本条幅和线装“古籍”上呈现的超大规模的作品。那么, 面对这样一副让我们所有的审美经验、贯以套用的批评话语都变得失效的这件作品究竟要传达一种怎样的思想?用徐冰自己的话说:“……我很清楚我必须做得认真和假戏真做到一个极端的程度, 艺术的力量就从这儿开始了, 你随便写了些字是不管用的, 你必须把你的字很有逻辑地设计出来, 然后再刻出来, 拓印出来, 最后那种荒诞性就会变得很强。……最后那书做得很漂亮, 就象圣书一样, 这么漂亮, 这么郑重其事的书, 怎么读不出内容?……”《天书》动摇了我们对于文化的理解因袭相承的态度。他不同于谷文达,故意把字写错、写反、写倒、写漏。不能把他刊刻的近两千个方块字看作是“ 错字”,因为其中没有一个“不错”的字。除了标题,他没有在作品中运用一个现成汉字,他打破汉字原有笔划规定而重新组装,使最具中国文化色彩的方块字不再作为交流工具的语言文字和书面形式。虽然,他从内容到形式改变了传统的中国汉字,但还是保留了汉字字型的美学规范,将文字还原到笔划本身,变成一种纯粹的“点线结构”,一种横、竖、撇、捺的自由组合。由于剔除了作为文字符号的“字音”、“字义”,从而使“字型”的美独立突现出来。因欣赏者的角度、立场、背景、经验、语境的不同,我们对于《天书》的理解会而得出不同的结论, 这正是当代艺术的特质和魅力所在。在这里, 徐冰已通过对中国文字的改造转换成《天书》的“文本”, 从而完成了对艺术的传统资源的借用, 也实现了表达现代观念的转换。

展望假山石

展望与“假山石”

“假山石”作为感性的中国文化符号以及中国传统园林艺术中一项重要的构成元素,其精神深圳联系到中国的山水画家——尤其以文人传统为主的造境意识。它以模拟自然山体的真实, 融其险、奇、峻、俏、灵、秀于一体为最大特色, 附之以小桥流水、衬之以梅兰竹菊、缀之以锦鳞鸣禽, 在风摇影动, 朝露暮霜中, 俨然再造了一个小自然。“假山,作为一种庭院陈设,其本来意义是通过这些小块的天然石组合,来满足人们对回归大自然的假想要求。然而这一传统的理想观正因为其外部环境的变化而越来越显得不和时宜,因此我选用了这种人造的不锈钢材料,利用其晶亮浮华的假性外貌特征,对天然的假山石进行复制和改造,期盼能取而代之并权且充当提供新梦想的媒介”,艺术家展望如是说。这里,真正的假山石通过材质的异化反而变得真实, 曾经的真实反而变得虚假。艺术家看破了传统中的深层虚假,他用一望可知的工业材料来制作“假”假山石,把隐藏在“真”背后的“假”,拽出到表面上,同时使作品指向了一个更大的“真”:传统只是当代中国文化的一个维度,在这种复调的全球化境遇里,其它的参照系可以帮助我们更好地认识传统。可以说,艺术家展望把传统的园林艺术通过材质的异化而使其成为有现代意味的装置艺术。

综上所述,所谓艺术家及其作品的“中国模式”就是艺术家把中国传统的文化资源的形态转换成中国当代艺术的形式, 用这种中国当代艺术的方式, 参与到国际文化当中, 成为一种符合现代语境的艺术方式。这种艺术创作形式并不是一个新起、突兀的艺术现象,从一定意义上讲其视觉元素上显示出中国文化本土化特征,它是对中国传统文化扬弃中的吸收, 也是对西方当代艺术创作方式的借鉴和创新,使我们能够看到一种多元文化生态的景象。不管艺术家的创作态度和表现方式发生多大的变化,但是其独立的创作精神和作品的个性化表达还应保持不变的,中国的传统文化内核是不变的,而艺术家的创作却是多样化的。