欲望、想象与城市

无论是日本人给上海的“魔都”称号,还是西方人给上海的“冒险家的乐园”的冠名,无论是文学叙述还是视觉表征,都难以穷尽开埠历史不长、却是经历丰富的上海的复杂与深邃。作为一个中国最大城市、国际上也并不多见的超大型城市,上海应该而且可能为摄影表现提供无限的想象与丰富的素材。许多或长或短地在上海生活工作过的摄影家与艺术家,无不为它的特殊气质所吸引,并以自己独特的方式表现上海,给出了风格各异的上海影像,同时也呈现出他们各自的都市观。这表明,作为影像城市的上海的丰富性与复杂性,足以吸引拥有各种不同表现手法与艺术观念的人,并成为推动影像表现发展变化的动力源。

2006年,在上海发现了一批由无名氏拍摄的人体照片。这批可能于20世纪早期在上海拍摄的人体摄影作品,有明显的习作痕迹。但如此集中地大量练习人体摄影,却是闻所未闻。这些照片属于纯粹摄影的取向,不对拍摄所得的人体影像作任何美化的修正。其实,作为一个催生各式欲望形式的现代都市,上海应该是无奇不有。如果说我们已经有熟知的朗静山式的理想化人体的话,那么如今出现这位无名氏拍摄的纯粹人体照片也并不应该感到突兀。此人的人体作品,既有施施然坐于椅子或躺在床上的标准化的人体摄影,也有他给模特加上面具使之神秘化的照片。而另有一些照片,则透露摄影者的恋物趣味。这一切,显示当时上海的摄影,其实并不如现在简陋的摄影史叙述所看到的那样,只是沙龙趣味那么单一。毕竟,这个城市曾经有过如此之多的想象与开发欲望的各种方式。可惜的是,现在事过境迁,经历多次革命与战争的摧残,发现更多这样的摄影实践的线索是越来越难了。

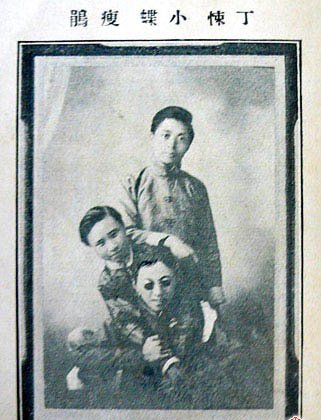

作为一个发达的商业消费城市,现代大众文学在上海的兴起有其必然性。而20世纪上半叶的现代大众文学,与摄影的关系其实也是相当密切且有趣。比如,文学家、杂志编辑包天笑回忆曾经为了招揽读者,在编辑杂志时,他多方设法,或向名妓或向淑女讨要照片刊于封面。可见,摄影与大众传播媒介相结合,将女性作为欲望对象、消费对象通过传播媒介在公共领域流通,以扩大杂志销路的做法早已有之。而在1914年第九期的《游戏杂志》上,刊出了一张由插图画家丁悚、书画家陈小蝶、通俗作家周瘦鹃等三个海上大众文化名人的合影照片。有意思的是,这张照片题为《游戏小影(假山石)》,这个标题本身就清楚表明了他们对于摄影的态度。照片中的三人,以各异的姿态组合成了一座假山石造型。用自己的肉身借助摄影这个视觉手段来塑造一块姿态丰富的岩石,这个想法本身已经足够有趣也够刺激。这三个大众媒介名人,能够以游戏的态度配合默契,将自己的身体塑成“假山石”这个具体的形象,除了说明他们的“玩”兴之大,善于利用摄影与杂志这两个媒介为自己打造名气外,也说明他们对于游戏自己的身体,供公众通过媒介消费自己的形象与身体有着开放的态度。他们的这个尝试,可说是现下流行一时的行为艺术的先驱了。

游戏小影(假山石)1914

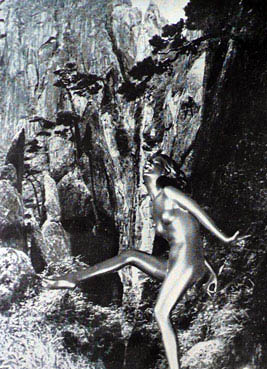

在1930年代的上海摄影界,医生卢施福是一个非常活跃的创作者。尤其是在人体摄影方面,更是展现了远较他人更甚的兴趣,而且建树甚夥。他的《幻境》,发表于1936年的《飞鹰》杂志上。这张照片中的人体形象,其实并不是来自真实的人体模特,而是一个艺术品模型。他采用静物的拍摄方法,将本来是工艺品的人体与自然景色照片叠加,以自然证明人体的天然,以人体证明自然的天宠。他的人体摄影,说明在当时的上海,制作人体摄影的手法其实比较丰富多样。因为在他那个时代,模特的雇用其实对于富裕的医生卢施福来说并不是问题。更重要的是,他以这样的方式,也许要透露作为一个城市中人向往自然天成,出逃城市的愿望。他提示,幻境只在自然中,而不是在城市里,人,在自然中才能够如此舒展肢体,人与自然,才是两相得宜。

卢施福-幻境1936

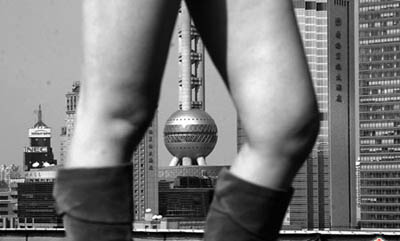

21世纪初的上海,欲望再次肆无忌惮地绽放。年轻的摄影家曹友涛,一如既往地选择通过人体表现来展示城市与身体的关系。他的影像中的人体,直接以城市空间为背景铺张开来,作为欲望主体的女人体或者在视觉上要被城市的建筑所穿刺,或者以坦露的姿势与城市融为一体。在一张照片里,后翻的女人体似乎就要跌入都市丛林,而她的不设防姿势则隐喻了欲望的迫切展开,也隐喻了城市本身的情欲性。在另外的照片里,腾腾向上耸立的城市摩天楼与电视塔,作为城市背景处处呈现一种强悍的侵犯性,而被镜头截取的身体本身与这个显示男性阳刚的楼宇高塔相叠加,则更加强化了欲望与城市的共犯关系。

承继了布拉塞(Brassai)拍摄巴黎夜生活的传统,现居纽约的上海摄影家缪佳欣,以更为强硬的姿态与更为激进的手法,通过摄影这个方式与出没于夜晚都市街头的女性展开直接的、正面的冲撞。闪光灯的凝聚一点而使对象之外的周围其余景物陷于黑暗的特点,被他用于营造一种城市与人的紧张与对抗。经过这种对抗性的对视,城市煽动的欲望经过摄影在黑暗中的女性身体上点燃成形。这些出没于冶游场所的“黑夜动物”们,在被闪光灯点亮的瞬间所释放出来的神态与肢体反应,被缪佳欣即刻捕捉入镜。而人性,尤其是通过包括丰富的肢体语言所表现出来的身体语态以及人性的复杂性,也被他于一瞬间捕获。他以摄影的方式照亮身体,也强迫欲望显影,让城市、身体与欲望经过摄影交会于底片的方寸之中。在他的照片中,身陷于无边的城市深渊之中的一个个女人从黑暗中浮现,展示了城市并不为人所知的绝望与欲望并存的可怕现实。在缪佳欣与曹友涛的影像中,上海作为一个欲望空间,已经获得了再具体不过的视觉说明了。21世纪的上海,作为欲望对象的身体,既借助城市空间获得施展的可能,同时也因此而将过去单调无性的物理空间转变成公开展演情欲的场所。

上海刘一青的摄影,以大胆奔放的构图,饱满的色彩表现,诡谲的气氛渲染,充分展现了新一代青年的影像生存现实、价值观与身体观。她的摄影始终充满了一种紧张与戏剧性,以饱满的个人激情渲染了当代青年的某种生活态度。而这些影像,绝对只能是其中一员才有可能获得。她的影像表明,随着摄影与生活这两者关系的日益密切,身体当然地成为了她的摄影的关键词,而身体的展示与行为的演出空间,理所当然就在城市。当代中国的年轻一代,早早地就已经通过摄影这个艺术的民主化手段,获得了真正意义上的自我表达的可能。通过摄影,他们不再需要外部世界对于他们的生活态度与生活方式的二手描述,他们借助摄影展现对于自己身体与行为的理解与把握,实现自己定义自己,描述自己,确认自己、实现自己的目标。

刘一青

除了以“摄取”(taking)的纯粹摄影的手法捕捉记录身体在上海这个欲望城市的处境之外,进入1990年代后期,一些生活在上海的艺术家,以导演式的“摄制”(making)手法,辅以数码合成,制作更具观念性的上海影像,表现他们对于生活于中的城市的看法。

青年艺术家宋涛,则把自己置身于上海的繁华闹市南京路等处,把自己做成吊死鬼形象,并把这个形象与这个城市的人欲横流、醉生梦死联系在一起。他这个不吉利的、在现实中已经是“无用”的身体形象,促使人们发现城市的异样与城市中人的异化。他把了无生气的、死去的、非生产的身体,与这个充满了物质与功利要求的城市对立起来,呈现了身体在作为一个欲望装置的城市中的根本性危机与主体的焦虑。在这样的城市中,身体,只存在被使用还是被抛弃这两种选择,除此之外,别无他途。身体在城市中的存在理由,只以健全有用生产为前提。而宋涛的行为摄影,则完全抛弃了对于身体的实际功利考虑,将一个走投无路自取灭亡的身体摆在了我们的面前,这是对于这个城市所通行的身体法则,也是价值观念体系的根本性的挑战。

在杨福东的《第一个知识分子》中,一个青年白领站在浦东陆家嘴金融街上,他满面流血,手握砖块作咆哮状。象征经济大都市上海的金融街这个资本空间与一个穷途末路的青年相结合,将城市的拜金本质取向与青年对于现在与未来的绝望态度作了一个充满血腥味的揭露。在他的照片里,身体和这个城市鼓吹的建立世界资本中心的宏伟目标完全背道而驰。杨福东的青年白领形象显示出一种对于现实的无奈、焦虑与愤怒。他手中的砖块最终只能砸着自己,而他背后的高楼则巍然不动。有趣的是,在这个作品里,杨福东所谓的“知识分子”,从外在形象看,其实与主流话语中的当代白领形象重合了。我们不知道是他故意把这两者混淆一体,还是想当然地把“知识分子”想象并设计成白领形象。但结果是,“知识分子”身着的是白领们的统一着装:西装。也许,这是他对于“知识分子”的重新定义,那就是,在这个物欲猖狂的世界,我们已经无法指望经典意义上的批判知识分子了。当今社会,所谓“知识分子”只不过是众多技能性工种之一,是一份挣钱的工,不具有担负对于社会发展走向具警戒提示反思作用的角色要求。

上海的历史的复杂性,使得对于上海的身份认同也变得复杂起来。身体政治的权力运作空间,与城市空间的成长形成了一种相互利用与帮助的关系。施勇的《想象:每一个中国人都是黄头发?》则以一字排开的气宇轩昂的浦东的标志性建筑为背景,导演了一出中国现代家庭的标准化合影:两个老人,他们的儿子、媳妇与孙子。但是有意思的,这五个人都染了金发,而且被故意做成的黑白画面突显了出来。艺术家对于中国人的身体局部(头发)的改造,是以上海为背景展开。这些人试图以自己西方化的身体来适应曼哈顿化的上海景观。然而,一直以来上海话语中所具有的自大与自卑兼具的复杂情结,通过这种亚洲黄皮肤与西方金发的色彩反差,反而暴露得一览无余。金发其实表征了某些上海市民内心挥之不去的殖民地性格。对于身体的改造(通过染发),以及通过这种改造所幻想可能达成的精神上的认同,在将殖民地想象、城市景观与现实欲望这三者结合起来展示的时候,获得淋漓尽致的表现。

曹友涛-东方明珠

现在上海的向利庆的《两代人》系列,聚焦于母女两代的外在差异,从而展现中国家庭中所存在的“代沟”。在《两代人》中,代际“代沟”通过服装、发型与化妆等展现。如果说在施勇那里,人们通过染发而改变身份认同只是一种想象的话,那么在向利庆的照片里,生活在上海的年轻人们,则通过像染发、化妆、时尚品味等这样的方式来重新塑造、改造身体与自我形象,则已经是不可改变的既成事实了。消费主义意识形态对于年轻人的身体的规训已经全部到位。在他的照片里,我们可以看到消费主义文化与身体改造的密切关系在年轻一代身上的强烈展现,而两代人形象的并置,也同时也呈现了两代人完全不同的生活态度、价值观、美学观与身体观。这种形象“代沟”的巨大差别,其实也反映了当下现实的各种矛盾的差距之大而几乎不可调和。

虽然行为艺术的记录照片并不是本文的考察对象,但一旦事件以照片的形式传播,却有可能成为一种意义丰富的表征。2000年11月3日,何云昌在上海的苏州河下游,以个人之力取水10吨,倒入船舱,然后将水运往苏州河上游五公里处,再将此10吨水倒入河中,使其重新在河中从上游向下游流淌10公里。这种可说是借水运水的观念,通过苏州河这个城市的水管与血脉,将身体与城市的关系视觉化了。在这张照片中,处于中景的艺术家个体与背景的坚硬冷漠的高楼所形成的对比,以及成为镜面的苏州河所映照出的他的孤独,明显地喻示这场西西弗斯式的人与城市的角力是没有结果、不分胜负的。而城市中的身体的命运如何,也同样越来越飘渺不定。

来源:东方艺术经典