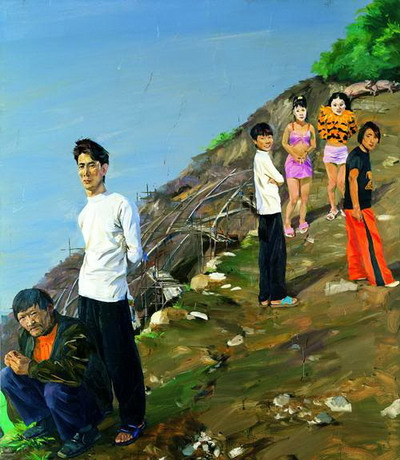

《三峡新移民》·刘晓东

美国《波士顿环球报》2009年3月20日文章:中国当代艺术的性格研究 记者:塞巴斯蒂安•斯密( Sebastian Smee)

波士顿皮博迪埃塞克博物馆(Peabody Essex Museum)正在展出来自希克(Sigg)藏品的当代中国艺术品。这次展览呈现了中国艺术的近期发展,这也是在过去二十五年中全世界艺术领域中最重要的进展。这些藏品来自前瑞士驻中国和朝鲜大使乌利•希克(Uli Sigg)的著名收藏,他从二十世纪九十年代早期就开始收藏中国艺术品。

同时,史密斯学院艺术博物馆的一个小型展览“后毛泽东时代的梦想:中国当代艺术”则与此形成补充。这个展览展出了由科恩兄弟(Joan Lebold Cohen和Jerome A. Cohen)捐赠的超过三十副作品。科恩兄弟早在希克之前二十年就开始游历中国并收集当代艺术品。这些作品集中与从二十世纪七十年代开始的十年间,刚好成为希克藏品展的完美序言。那时的艺术家小心翼翼地走出文革的气氛,重新探索传统方法,并试验新的自由想法。

科恩兄弟一定了解他们所藏大部分作品的作者。当他们1972年第一次来到中国时,艺术还完全服务于革命政治。艺术家必须展现对党的绝对忠诚,并表达自己和人民,特别是和工农兵的统一。传统的中国画和多数西方风格都是被禁止的。斯大林时期苏联提倡的宣传式风格——社会主义现实主义才是当时的不二法则。

经历过那个时代的的艺术家坚持着这样一种可能:即艺术可以不只是政治工具,也可以是美的。这是他们静默的姿态。所以当时代开始解冻,他们就抓住机会,开始描绘风景、花卉、优雅的女性、诗意的抽象。

“后毛泽东时代的梦想”展出的作品多数都是对水墨画的变奏。比如,亚明的“山景”传达的就是对这种三千多年传统的推陈出新。而袁亚明对女性美的歌颂则可视为对个人表达的强调。

同时,希克的藏品则展示了新一代艺术家充分发挥自由,勇敢探索新媒介,包括水墨和装置到表演和摄影。传统中国艺术的支柱之一——对古典和传统的尊重——在这部分作品中不仅让步于个人表现的趣味,也在新的讽刺、批评、玩世不恭、哀叹中消逝。

笔者并非所谓“玩世现实主义”艺术家如方力钧和岳敏君的追随者,许多人认为他们受波普艺术影响的笑脸机器人是新派中国艺术的缩影。但是笔者却偏爱更传统的现实主义画家刘晓东。他的作品有时看上去会显得多愁善感,但是这里的群像作品“吃”则非常具有当代现实主义的敏锐性。这幅画中,六个身着泳衣的人在海边野餐,摆出拍照的姿势。他们的姿态和面部表情既是不经意的,也是自我保护的,明确地显示出他们的个性而没有一丝歪曲。

徐一晖的“读红宝书的男孩”是一尊半身瓷像,一个小男孩在读着红宝书。男孩的脸上流出一滴泪,红宝书上则点缀着花朵。作品的意味颇为神秘,被启发性地置于一尊十八世纪的微笑男孩的瓷像旁。

在关注中国美学的永久展厅还有类似的陈列,如一件图案丰富的满族长袍挂在王晋的同主题透明塑料变奏作品旁,称为“中国梦”。

这个展览的主体被划分成若干主题部分。在“城市变迁”主题中,可以看到罗氏兄弟精彩而诙谐的上漆拼贴画,讽刺了汉堡和可乐为代表的消费主义,以及王晋著名的行为装置作品《1996中原•冰》的照片记录。

展览的最后一个部分关注于采用传统技法或主题的艺术家,观众很难不被刘炜的大幅数码照片“看似山水”逗乐。这幅作品看上去很像传统的雾气缭绕的山水水墨画,细看才能发觉那实际上是许多双双弯腰的人体构成。

当代中国艺术不乏此类吸引眼球的障眼法。这类作品尽管令人印象深刻,却很少能真正打动我们。另一方面,陈光武和路青则采用了传统的卷轴画形式,通过对画笔的耐心运用,将沉思、微妙、热情的精神倾注于画面空间。他们的作品不循常例,却呈现无与伦比地美感。

卢昊则带为我们带来了两个世界的精华:既有在新的自由空间批评和讽刺的通俗智慧,也有中国艺术中流传数千年的对技法的投入和诗意地表达。他的作品“粒沙”是一件需要用放大镜欣赏的微雕作品。在一块肉眼难以分辨的微小石头表面上,他雕刻了一名工人的生平。(编译:朱颖)