注:原文刊登于《艺术界》 LEAP 2019 秋冬刊

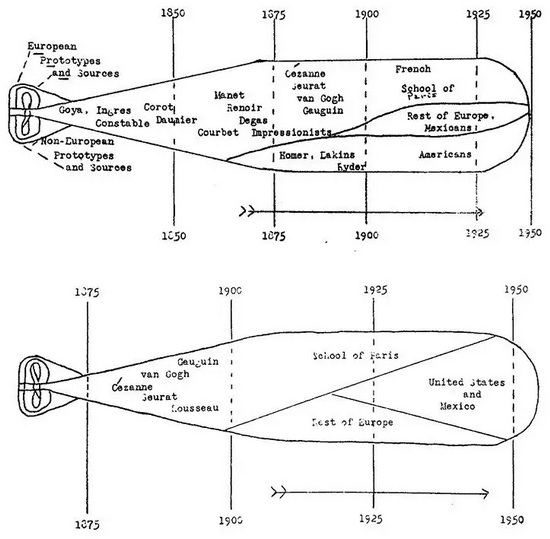

▲阿尔弗雷德·巴尔的“鱼雷”

进入21世纪第一个十年之后,全球化开始遭遇前所未有的危机,地缘政治愈演愈烈。在发达国家,因为技术的发展,很多工作机会被人工智能取代或者外移到其他国家。中产阶级成为了这个过程中最受伤害的阶层。2008年以来,全球政治向右转,各国右翼和保守政党纷纷上台,同时全球各地的示威运动一浪接一浪。这些运动虽有各自的诉求,但它们基本上多以中产阶级和年轻人为主力。这让人回想起1960年代后期蔓延全球的青年运动,比如法国的五月革命、美国的民权运动和嬉皮士运动等等。但是两个时代的区别在于,1960年代的那场运动以平权和平等为诉求,现实的社会抗争造就了很多政治和学术的领袖。但是现在发生的这场运动,是在以社交媒体为媒介的新技术层面上展开,其驱动力是强调身份政治,即强调对自己阶层的特别关注,而不是平等。当下的社会运动充满了都市神话、假新闻,缺乏领袖,因此破坏力极大,并深刻地分裂了社会。

对这种破坏的直接观感,与我们长久以来对于科技进步的乐观主义相比,形成了深刻的反差。可谓从19世纪工业革命以来,似乎技术的发展带来了经济的增长,而我们也一直相信自己身处人类文明进步的态势之中。然而,在最近引起普遍关注的经济著作《美国增长的起落》中,罗伯特·戈登就指出信息通讯技术的发展根本不能与过去的成就相提并论。具体而言,他认为:电力、城市卫生、化学与制药、内燃机和现代通讯这“五大发明”推动了从1870年到1970年这百年间的经济发展,而信息科技革命与其中任何一项发明都无法比拟。信息革命除了在1990年代改变了我们的商业模式以外,其后基本陷入停滞。

全球化的经济发展,带来了各种大型和超大型文化设施与美术馆,带来了超级画廊,以及让人兴奋的双年展、博览会和拍卖会。人群、作品、金钱在东京、香港、上海、巴塞尔、柏林、巴黎、伦敦、纽约、洛杉矶之间流动。用夜夜笙歌、觥筹交错来形容我们的文化和艺术生活毫不夸张。只可惜“不知天上宫阙,今夕是何年”。我们自以为正处于15世纪文艺复兴时期,在弗洛伦萨的梅迪奇家族盛宴上,而人类从此一路高歌凯进;其实我们反而可能处于476年西罗马帝国奥古斯都最后狂欢上,等待我们的是野蛮文化的胜利和黑暗的一千年。

现在或许是人类最不安的时刻。全球和本土的政治都充满了不确定性,经济技术又增长乏力。这对于艺术家、策展人,甚至艺术机构本身来说也可谓格外迷茫的时刻。而这样的局面也在迫使我们思考今天博物馆的模式。

工业革命以来,文化进步主义和技术乐观主义是社会观念的主流——潜意识中,人们将“新”等同于“好”。但是什么是“新”,以及求“新”的内在冲动从何而来及其利弊如何,却少有人思考。在此我们可以借鉴鲍里斯·格洛伊斯在《艺术力》一书中反复谈及的索伦·克尔凯郭尔的判断。克尔凯郭尔在《哲学书简》中用“新”和“差异”之间区别来展开理论。当我们辨认一个事物的时候,总是根据回忆来展开。因此如果我们能根据过去的经验来判断出一件事物,那么我们感觉到的其实是“不同”而不一定是“新”。既然如此,我们便要从艺术和艺术史本身的发展历史中来发现现代和当代艺术中对“新”的冲动。

从“艺术史自治”到“艺术的终结”

1792年,法国大革命结束,卢浮宫被收归国有并作为博物馆向公众开放。此举体现了资产阶级革命的政治平等主义和文化启蒙主义。卢浮宫博物馆在展示文明历史的同时,也显示了新政府的稳定性和保护国家遗产的能力,宣扬革命的合理性,从而起到教育公众的作用。彼时,卢浮宫按照“历史”方式展示艺术,以温克尔曼为代表的鉴赏学派的古物学也还没有转化成现代意义上的“艺术史学”。

19世纪下半期,源于对于现代主义时代的敏感性,现代意义上的“艺术史学”终于觉醒。它的奠基者是海因里希·沃尔夫林和阿洛伊斯·李格尔,二人共同造就了“艺术史自治”的观念基础和研究方法,这也是成熟的艺术史和艺术中的现代主义的起点。作为先驱,沃尔夫林和李格尔将艺术史与文化史彻底分离,决裂于布尔哈克开创的文化史传统。因为“这个时代相信,纯正地考虑艺术作品实质上就是要忽略它的主题和意义的本质,而只限于作‘纯视觉’的研究。”。1

由此,艺术史家在某种程度上告别了百科全书派的系统方法,转而复兴和发展了鉴赏学派的做法,即将考察的焦点转移到描述艺术作品的手法上来。但其与鉴赏学派的不同之处在于,他们将艺术作品与手法,题材与形式完全割裂。沃尔夫林不关注主题,而是用类似数学的方法来描述形式的特征,用类似函数的方法来归纳风格的变化,从时间的辩证的方面演示出形式的变化。李格尔则将风格变化的动因归结为“艺术意志”。艺术意志意味着艺术形式在不同阶段的自我运动和成熟,它不以内容、主题、媒介为转移,而是一种自发的形式冲动。在沃尔夫林和李格尔的理论中,通过形式规范的研究,艺术史的言说和表达获得了自治和尊严。

“现代”美术馆的出现,就是在沃尔夫林和李格尔艺术自治框架下发展起来的。由于艺术是形式的自治,是艺术意志推动的结果,因此一种线性的、进化论的发展观被确立起来。艺术也从此成为了迈向更高形式的自治运动,而好的艺术就是那些有原创性的艺术。1929年,纽约现代艺术博物馆成立,首任馆长阿尔弗雷德·巴尔在1933年提交的《永久馆藏报告》中,明确提出现代艺术博物馆的目标在于收藏那些具有代表性的,能够展示现代艺术历史和起源的作品。巴尔将现代艺术博物馆永久馆藏构想为行走在时间海洋中的一枚鱼雷,它的前端指向不断前进的现在,尾部带着不断后退的过去。2 巴尔对于谱系的爱好和执行成为了20世纪现代主义美术馆的主流,因而可以看做是那个时代美术馆在建构历史框架的普遍手法。

沃尔夫林曾说:一只尖头鞋和一座大教堂都可以让人轻易地获得哥特风格的具体形式的印象。3 这句话非常深刻地显示了“艺术史的自治”不关注主题、只关注形式的做派。艺术史的这种自治和现代主义中“艺术的自治”相得益彰,带来的结果是艺术媒介和形式迅速扩张。在艺术里,诞生于这一时期的前卫艺术为所有可能的形式开启了无限的空间,也使得从原始艺术,到稚拙涂鸦,从现成品到商品符号都获得了美学的承认,并将它们在美学的价值上与历史上艺术家特权创作的作品获得了划上等号。其结果是“艺术”和“艺术史”的同时终结。

阿瑟·丹托指出,1960年代起出现了跟日常事物没有分别的艺术,艺术已发展到在外观上跟非艺术无异,这正显示出艺术的可能性已经穷尽,没有进一步革命性的创新,没有发展的方向,艺术史也无以为继,这就是艺术的终结。汉斯·贝尔廷也在艺术终结论中宣称艺术史研究对象不再限于“高雅艺术”,而是扩展到“低俗艺术”;艺术史研究范围也不再限于西方艺术,而要扩展到非西方艺术。这也就是格洛伊斯所说的美学平权,即艺术和政治一样都是为了争取认同和平权。这种美学平权在二次世界大战之前基本已经结束,任何形式、媒介与物体已经取得了平等,都可以被看做是艺术品,所有的图像也都已经平等——艺术家的刺激、挑衅和反叛都已经变得没有意义。但不同于丹托和贝尔挺的悲观,在格洛伊斯看来,只有将所有的视觉形式和媒介划上了等号,才有可能反抗现实中影像(形象)的不平等。

.jpg)

▲在阐述艺术很久以前就已达到历史终点的观点时,丹托最喜欢用的例子是沃霍尔的《肥皂箱》。

安迪·沃霍尔,《肥皂箱(省3美分)》,1963-64年制作。

现代分裂与艺术拜物

以上论述可以让我们看到,在现代艺术和美术馆历史叙事中,横亘着若干分裂。

第一种分裂存在于启蒙主义和精英主义之间。1792年卢浮宫博物馆开放的时候,其背后的思想动力来源于启蒙主义,因此,艺术和博物馆的功能在于教育和启发公众。但是当我们谈论艺术史和艺术的自治的时候,导致的却是精英主义的结果,即艺术成为了艺术意志推动的东西,而真正的伟大的艺术家甚至伟大的观众是那些提前感知了“艺术意志”的人们,是那些有着超强感知能力的“精英”和“前卫”。也就是说,在巴尔所建立的现代美术馆的叙述中,一方面,我们假设创造力普遍存在于所有人之中,另一方面,我们又认定只有真正的精英和前卫才能站在美学价值的顶端,继而为大众区分出更精细、更高级的艺术和门类。收藏和展示当下艺术的“现代美术馆”就是建立在精英主义的自信之上的。

第二种分裂存在于现代美术馆扮演的呈现历史与未来的角色中。美术馆的本义在于,通过研究、考察和收藏,保存并呈现历史,从而成为我们创造的源泉。另一方面,现代主义的前卫本性又认为,美术馆就是艺术的坟墓。但是,美术馆非常不同于历史博物馆。随着所谓现代美术馆、当代艺术博物馆和艺术中心的出现,我们的美术馆已经不是一个独立于“历史”之外的机构,它本身就是造就历史的机器。美术馆不再是一个收集旧事物的地方,而是一个把新事物不断变成旧事物的地方。新和旧,未来与过去在这里发生剧烈的转换。

现代美术馆收藏和展览的逻辑深受“艺术意志”和“形式逻辑”的影响,并由此建构了一种文化达尔文主义的逻辑。人类社会确认了未来是高于过去的存在,即在进化论的影响下,“未来”开始成为“更进步”“更高级”的代名词,“过去”则成为落后和值得怀疑的存在。在这一语境中,过去、现在、未来,三个在历史上本来混杂而层叠的描述被置于同一条时间轴线之上,三者的意义也被重新安排。以此为前提,像巴尔的鱼雷所显示的那样,一种昂扬渐进的线性时间观念被广泛接受。纵观19世纪到20世纪,未来总是代表着一种理性的力量,或说是对理性的无限乐观态度。而未来既是对物质的想象,也是对社会和伦理的想象。它甚至扮演着道德判断的准绳,因为它要求我们必须毫无偏移地走在通往未来之路上,或者时刻“顺应时代潮流”。对未来的信仰和崇拜亦包含着某种政治、道德和国际秩序的权威存在的可能性。有能力规划未来,或者有能力提供针对未来的方案,就意味着有机会获得政治与社会领域的权威。对当下状态的不满造就了前述的线性时间观,更进一步造就了对于未来的向往。未来从而成为社会的驱动力,裹挟着人类持续前进。更重要的是,我们对于历史的解读,对于历史情境的构造,是被我们对于未来的理解所决定的。

文化达尔文主义造就的时空观在本质上与资本主义的天性相通。“时间就是金钱”,这往往意味着资本的方向就是找到捷径,减少通往那确凿未来的时间。同样的逻辑也体现在艺术史的脉络中。在经典的现代主义历史中,杰出的艺术家就是精英,就是那个捕捉住艺术意志的天才,找到这样的天才就找到了捷径。伴随着美学平权,不仅所有艺术的图像和非艺术的图像都在趋于平等,而且所有的媒介也在趋于平等。技术和资本的发展造就了材料、技术和媒介的飞速更新,继而不断重塑并扩展着我们的感官世界,而伟大的艺术家就是能在媒介中“制造精细的感觉差异的人”。这也使得在今天美术馆内的历史情境建构变得非常困难和华而不实。

启蒙主义带来了“人人艺术家、万物皆艺术”的平权,可与此同时,艺术精英们又在制造着艺术的稀缺性,从而使艺术市场成为资本市场的延续。一方面,艺术作品成为了膜拜的对象,因为它们是艺术家天才的见证和艺术意志的“圣迹”。美术馆对于历史的呈现正沦为一种圣像崇拜和拜物教,对精英和天才署名的艺术品的崇拜也完全取代了对于艺术的了解。以美国为例,其独特的博物馆捐赠制度赋予了超级画廊按照商业原则入侵历史叙述的可能性。这些超级画廊垄断艺术家遗产,聘请策展人策划回顾性展览,全球巡回展览,出版比美术馆还厚实的出版物,按照买与捐相搭配的原则挑选收藏家,将作品捐赠到美术馆……这一套将销售与历史结合的策略已经成为它们的标准配置。艺术在民主和慈善的名义下再次成为富人的游戏。

我们常常将商业侵蚀学术公正、侵蚀艺术机构的历史判断当做是人性问题,但是我可以看到,其实它是来自于现代主义的本性。即然如此,那么我们如今还有没有在博物馆和美术馆建构历史的策展可能呢?

记忆女神的启示

所有的现代美术馆的历史叙事都是以物(作品)为核心建立起来的。格洛伊斯所说的“美学平权”意味着所有的艺术作品、日常物品与行为之间的绝对平等。这种做法在观念上可以回溯到从沃尔夫林开创的艺术史自治,以及现代艺术本身所推崇的“艺术自治”。但是,前述的沃尔夫林关于尖头鞋和大教堂的比喻在1930年的第四届世界美学大会上遭到了温德的嘲讽。温德说,“鞋子是让人穿着出门的,而教堂是让人进去祷告的。这种前艺术功能的区别是鞋和教堂的根本区别,[……] 它在与观者的关系中产生了形式内容的各种审美区别,这一点有谁能否认呢?”4

温德是瓦尔堡图书馆的馆长,他这一讲话的意图是为了介绍刚去世的阿比·瓦尔堡的“文化科学”。瓦尔堡是沃尔夫林与李格尔同时代的艺术史学家,然而前者采取了与后两者完全不同的路径。瓦尔堡背离了形式主义的做法,他既不把艺术史视为独立的,又不认为文化的各个领域是平行的。他充分考虑了文化领域之间的相互作用,从而试图了解历史的动态发展。在瓦尔堡的研究中,并不存在“纯视觉”的概念,因为每一次观看的行为都受到环境的支配,所以研究纯视觉的经验语境就成了必要。我们越来越意识到瓦尔堡的路径对于今天的策展和艺术机构的历史建构提供了某种可能。

瓦尔堡将他的研究称为“记忆女神图集”,这一计划发生在他生命的最后几年里。1929年瓦尔堡去世,他留下了大约四十块黑色画布,上面贴着有数百幅照片,在这些照片中我们可以辨认出他最喜欢的图像学主题,但涉及的材料却无限扩展到了这样的程度:轮船公司的广告,高尔夫球手的形象,墨索里尼与教皇会面的照片,还有其他各类明信片、照片、地图、旅行手稿、邮票、时刻表。在研究这些图像时候,他将诗歌、哲学、民俗学等领域的资料贯穿到艺术史研究中。这些图像的排列和组合体现了他在组建瓦尔堡图书馆时排列图书的“好邻居”法则,即将看似没有关联的书聚在一起,但每一本书都包含了另外一本书或多或少的信息,从而互相指涉和补充,使读者可以凭借这些书籍领会人类思想史的巨大力量。

.jpg)

▲阿比·瓦尔堡,《记忆女神图集(第45号:多梅尼科·基尔兰达约,佛罗伦萨托纳波尼小礼拜堂,佛罗伦萨新圣母大殿等相关图像)》,1924-1929年

Courtesy Georges Didi-Huberman

由于瓦尔堡的突然离世,这个计划只有这些图版和一篇散乱的没有正式发表的文字。但是我们看到在“记忆女神图集”中,瓦尔堡彻底贯穿了他的艺术史观念。他把图像既作为社会记忆的器官,也作为文化的痕迹。这些图版可以被看做图像流动的地图,而整个计划就是聚合了所有持续激活欧洲记忆的能量流的“地图”。5 瓦尔堡因此也彻底与沃尔夫林与李格尔分道扬镳,发展出了一种“无名之学”。6

瓦尔堡的记忆女神计划,在他去世后多年籍籍无名。由于瓦尔堡曾因目睹第一次世界大战的残酷而患上严重的精神疾病,那些看似没有逻辑排列的图片在当时甚至被人当成他精神分裂的一种症状。直到1999年,瓦尔堡逝世70年后,记忆女神才开始被人们重新注意。如今,很多的策展人将瓦尔堡作为一种秘密武器使用,很大原因在于他开创的“图像学”激发了图像内部的力量,通过将不相关的图像并置、比对,从而创造出新的价值。通过记忆女神,艺术史和策展成为一种图像写作的实现。

回顾我们在前文中谈到的现代艺术的精神分裂、美学平权和精英制造的差异,我们看到瓦尔堡赋予了美术馆和策展的历史建构新可能。

让艺术史学回到“生命”

文艺复兴以来,教会的文化权威崩塌,这也分裂了人们的共同视觉语言。19世纪的艺术史学乃至文化史都可以看做是对于这一分裂的治愈。瓦尔堡本人就是患有精神分裂,这种分裂特别体现在他的极化理论之中。他认为人与外部世界的距离是艺术和社会得以产生的先决调节。艺术就是创造人与外部世界的间隙。而人类的艺术创造就是在原始的冲动和文明的理性这两极之间摇摆。瓦尔堡的两极理论和尼采的酒神与日神理论都颇为相似,他们都意识到那个时代,知识与生命,历史与当下的分裂。艺术史和文化史甚至也可以看做是这种分裂的产物。瓦尔堡和尼采,同那个时代的很多人一样,都患上了精神分裂。而记忆女神本身既可以看做是精神分裂的产物,也可以看做是精神分裂的治愈。瓦尔堡涉及到了现代性最根本的问题,即现代性寻求理性,又导致迷狂;它治愈精神分裂,又导致精神分裂。而他的工作则试图摆脱这种困境。

在瓦尔堡的记忆女神计划中,艺术家不再是感受到艺术意志的先知与精英,而是以独特方式在原始的冲动和文明的理性之间摇摆的人。他们将个人经验和时代伦理结合,把流传下来的原典资源和图像资源凝固成图像遗产,通过自己的创作将它们重新占用。于是,记忆成为了一种重新象征化的东西。瓦尔堡的这套做法彻底粉碎了主观和客观,粉碎了作品和观念之间的虚假对立,拒绝将图像和艺术作品本体化。在这个过程中,作品和观念,艺术和艺术品、文献、档案之间的关系可以变得更加多元。观念依附于作品而存在,也可以脱离作品而存在于我们描述之中,或者观念可以与作品的物质形态并列。因此,我们今天的展览不再像经典的现当代美术馆那样,后者运作在形式和物质层面,前者可以在观念、情境和背景层面展开,从而造就一种新的方式。

瓦尔堡的记忆女神赋予了我们新的统一和真正的美学平权:正是对图像和艺术作品本体化的拒绝,才使我们得以彻底粉碎对于现代艺术史中图像和艺术作品的拜物教和圣像崇拜。艺术史学成为了人类表达的历史心理学,它也从而最终回到了“生命”层面,也就是说,艺术的历史不再是文化达尔文主义的机械演进,而是人类表达意志的曲折胜利。在这个过程中,瓦尔堡把个体的主观和历史的客观全部抹平,使得图像变得完全没有差别。在他看来,艺术家的个性本质上并不是图像和艺术品的核心本质,艺术的创造也并不只是观念和世界图像的“单一”对应,因此图像和作品既不是有意识的,也不是无意识的。因此,研究“人”的历史学和研究“物”的人类学在这里才可以统一起来。如果说历史研究是对有意识的表达的研究,而人类学是对无意识的境况的研究,那么瓦尔堡治愈了二者的分裂,他克服了历史研究与人类学研究之间的对立,并将二者统一起来。前面所述的现代主义的分裂一方面强调美学平权,另一方面又强调艺术家精细化区分。而在瓦尔堡这里,美学平权变得更加彻底,艺术家的精细化区分变得不再重要,艺术不再有必要成为圣象让我们崇拜。这是一种真正的“民主”与“平权”,它赋予我们打破美术馆那些历史偶像和艺术品拜物教的可能性。

克尔凯郭尔在《哲学书简》里接着用耶稣基督来说明“新”和“不同”的差异。耶稣基督和人在外表上看起是没有不同,人并不能分辨出耶稣和人之间的可见的差异,而正是这个角度上说,基督是“新”的。格洛伊斯总结说,“新”是“不具备差异的差异,或者说超越差异的差异”。7 基督和人的区别在前者具有一种永恒的时间性。艺术和艺术品之间的区分何尝不是如此呢?虽然我们还是在使用这些物品和作品进行展览,但是从新的视点去关注,我们有可能来到一个新的领域。阿甘本认为瓦尔堡的学说超越了图像学和艺术史,超越了文化史,最后到达一个最广阔的层面。瓦尔堡终其一生尝试用“文化史”“关于人类表达的心理学”“精神史”“关于间隙的图像学”来命名这个无名之学,但是都不甚不满意。对于我们来说,无论瓦尔堡的无名之学,还是关于间隙的图像学,所涉及的是阿甘本所说的“人类中心的无人区”,8 而这个意识与无意识的交织区域,恰恰是策展在美术馆中新的历史建构可能之所在。

本文作者皮力博士

香港M+视觉文化博物馆希克高级策展人

注释:

1 Edgar Wind, “Warburg’s Concept of Kulturwissenschaft and its Meaning for Aesthetics,” in: D. Preziosi, ed., The Art of Art History: A Critical Anthology, New York, Oxford: Oxford University Press, 2009.

2 “The Museum of Modern Art,” Newsweek, June 1, 1964.

3 Heinrich Wölfllin, “Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur,” in: J. Gantner, ed., Kleine Schriften 1886-1933, 1946.

4 Wind, 2009.

5 Giorgio Agamben, Potentialities, Stanford, Cal.: Stanford University Press, 2000.

6 吉奥乔·阿甘本在“阿比·瓦尔堡与无名之学”一文中总结了瓦尔堡心目中象征和图像。阿甘本认为,“对瓦尔堡来说,象征和图像扮演的角色......都是作为社会记忆的一项遗产幸存下来的,一种能荷与一种情感的经验的结晶,并且,和莱顿瓶中储存的电一样,它只有通过与一个特定时期的‘选择意志’接触,才是有效的。这就是为什么瓦尔堡常说,象征是‘能量痕迹’在一种巨大的张力状态中传递给艺术家的,它们不会再其活性的和钝性的、正的和负的能荷中极化;它们的极化,是通过与一个新时代和它的生存需要的遭遇发生的,因此而可能带来一次意义的彻底转变。”

7 Boris Groys, Art power, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2013.

8 Agamben, 2000.

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。