▲ 艾厂人工智能艺术中心

Aiiiii Art Center

艾厂人工智能艺术中心 (Aiiiii Art Center) 成立于2021年,是一所地处上海的人工智能艺术机构,它将积极支持、推动和孵化国内外与智能算法相关的创作者及作品,提供其自由表达的空间。艾厂致力于成为人工智能艺术前沿的开拓者和推广者,探索创意的未知边界和可能性。艾厂旨在为当下人工智能艺术的挑战、实践和创意提供更为丰富的见解。在学术研究层面,艾厂将与国内外知名机构合作,定期举办展览、讲座论坛, 出版相应的研究成果;在实践层面上,艾厂将积极推动和探索人工智能艺术的应用场景。艾厂于2021年10月正式开馆。

.jpg)

1.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

地址:上海市闵行区春西路800号

时间:周二至周日10:00-18:00

中国首个人工智能艺术中心探秘:热供站如何重生?

闵行区春西路800号——原来一座荒废了7年多的热供站,巨大而瘦骨嶙峋的工业遗迹因为昨夜开幕的一场“沙之书”艾厂人工智能艺术展而产生聚变,中国首个人工智能艺术中心随之诞生。

展览的名称“沙之书”取自阿根廷作家博尔赫斯1975年的短篇小说《沙之书》,观众可以在展览中代入小说中“我”的视角,感受那像沙一样无始无终、无穷无尽,使人着迷又令人惶恐的人工智能创造力。

▲ 艾厂人工智能艺术中心外景

《人造遗迹》似曾相识

如何在虚拟的数字空间中感受自然世界的丰富多样?展览入口处的第一个作品《人造遗迹》中呈现的每个生物乍一看都似曾相识,但却是在现实中每一样都不存在,而是AI人工智能持续探索的人造生命。艺术家利用AI深度学习生成昆虫及其名称和解剖学描述,旨在以“新标本”的形式呈现“数字原住民”昆虫的自然多样性。

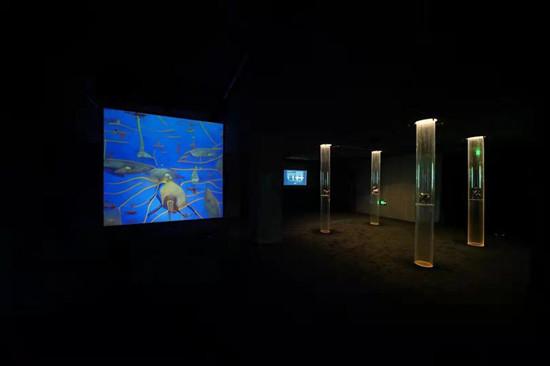

▲ 展厅内景

人工智能作品的趣味还在于互动性,观众在园区内扫码后,相机内将会即时出现不同的虚拟生物,观众可以触屏旋转生物观察细节,点击白色圆圈即可获得相关部位的生物信息,虚拟生物将随着旋转自动变换色彩。

《虚拟蝴蝶》独一无二

艺术家大悲宇宙作品《虚拟蝴蝶》占据了二楼空间的一块巨大屏幕,在这个作品里,人工智能模型每秒生成两只不一样花纹、形状的蝴蝶,生成蝴蝶总数已达100万只,远超世界现存的蝴蝶品种数量。《虚拟蝴蝶》展示了人工智能不仅能够通过机器学习实现虚拟演化,更有超越现实演化的可能性。

▲ 展馆内景

观众可在屏幕上挑选自己喜欢的蝴蝶,每只蝴蝶带有独一编码,一旦被选中,工作人员会即时将此蝴蝶从展览设备中永久删除,即观众在展览现场拥有的蝴蝶独一无二,且仅属于自己。本次展览共有3万只蝴蝶,每人只能领取一只。蝴蝶的形状万变不离其宗,绚烂多姿却具独一性,让观众玩得不亦乐乎,现场排起了长队。

《文本基因计划》人机写诗

大悲宇宙的另一件作品《文本基因计划》由随机组合的零散词语或单字生成语句,再由艺术家从中筛选出具有美感的文本信息,结合图像算法加工出有意境的视听组合,以不断生成、流变的画面为这些类似诗歌的文本填补形象。此次展出的《文本基因计划》为特定场域作品,艺术家筛选展览文本信息组成一个全新的“语料库”,再由计算机随机组合“语料”生成词句,在看似没有尽头的工厂烟道中竖起44块屏幕,词句在屏幕上生成、滚动。白色的霓虹灯光在烟道封闭向下的坡道中闪烁不定,好像联结起一个未知的未来世界,神秘,又诱惑着现代人向其中探寻。

▲ 艾厂人工智能艺术中心

展览的每一个晚上,艾厂门口有一只近10米高的“虚拟生物”会被点亮,在园区内红色摇摆不定的灯光和弥漫的蒸汽衬托下,这只“怪兽”带上了些许“占领地球”的魔幻想象。

记者手记:光与热

这座位于城市西南角的莘庄热供站运营了17年,作为工业区发展的见证者,热供站凝结了光阴的痕迹、工业的气息。随着时代高速发展,绿色、低碳、环保、智能的可持续化发展成为时代的主旋律。2014年热供站正式退出人们视野。

历史遗存并没有被遗忘,越来越多地以各种形式贴近时代面貌,焕发新姿,更多的人走进热供站,感受它的前世今生和未来。

未来“热供站”会持续释放光与热,建成后的热供站数字艺术社区除引进艾厂人工智能艺术中心之外,还有同济大学设计创意学院—艺术与人工智能实验室(aai)、张周捷数字实验室、马良工作室等机构和艺术家工作室,以人工智能和数字艺术为平台,打造学术高度,推进“艺术+科技”产业,“让科技赋能艺术,让艺术智造生活”,塑造集艺术展览、艺术家驻留、数字工厂、人工智能数字艺术研发及孵化为一体的数字艺术社区。(新民晚报记者 徐翌晟)

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。

![[空间]唐昕:做机构,如同耕一块地](attachment/190428/95e05dad2b.jpg)