采访:张泉、吴晓初

翻译:王京

对大多数人来说,近现代历史是书页上密密麻麻的词句;对板垣雄三而言,却是他一天一天踏出来的世界。

茨威格在《昨日的世界》中写道:“在从我开始长出胡须到胡须开始灰白这样短短的时间跨度之内,亦即半个世纪之内所发生的急剧变迁,大大超过平常十代人的时间。而我们中间的每个人都觉得:变迁未免太多了一点!……在我们的今天和我们的昨天与前天之间的一切桥梁都已拆毁。连我自己今天也不得不对我们当年竟会把如此繁多庞杂的内容压缩在一代人生活的短促时间之内而感到惊异。”如果更换一下时代背景,茨威格描述的,未尝不是板垣雄三经历过和经历着的世界。

板垣雄三生于1931年,“九一八”前7个月。1945年,漫长战争的结束,也意味着板垣雄三少不更事的岁月的结束,14岁的少年希望做些什么,改变他的国家。

1949年,刚刚进入大学的板垣雄三,听到了中国新政府成立的消息,和绝大多数同学一样,那时他也对共产主义抱着狂热的痴迷。在随后的日子里,美国与日本签订的每一个和约、条约、协定,都刺痛着年轻人的心,他开始目睹军国主义的一次次回潮,他见证过日本经济最繁荣最显赫的时代,也直接感受着它的衰落与无奈。他终究很难改变自己的国家,却至少可以选择自己的道路。

在关于旧金山会议的新闻广播中,板垣雄三听到了埃及的名字,对于美国要求占领日本冲绳的主张,日本政府最终同意,埃及政府却提出了保留意见,埃及的举动让板垣雄三极为好奇。在东京大学图书馆海量的19世纪英国议会资料里,埃及的名字又一次次出现在板垣雄三眼前,让他意识到,那些远隔着汪洋大海的国家之间,原来有着如此微妙而又迷人的关联。板垣雄三开始进入被视为冷门的中东研究,他也渐渐发现了一片被遗忘已久的波澜壮阔的世界——不仅因为中东世界本身包罗万象,既有历史渊源,又有现实意义;更在于中东研究其实曾在日本如日中天,成果卓著,大师辈出,只是这些往事大多已被遗忘。

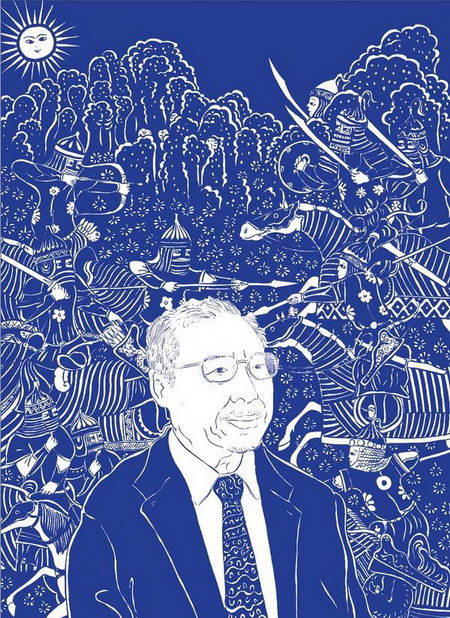

近60年以来,板垣雄三重新为人们描绘出被遗忘的中东世界。他不仅深入历史,直面现实,提出学术方案,试图化解这片土地上的纷争干戈,更致力于发起民间运动,寻求公正与恢复秩序。如今,板垣雄三坐在我们面前,言词铿锵,思路清晰敏捷,完全不像耄耋之年。世间能对抗时间流逝的,或许唯有思想,它是最伟大的雕刻家。

文明的内在关联

《生活》:中日两国文化交流源远流长,但在近代以来发生了很大的变化。

板垣雄三:在日本文化的根系处,吸收了众多如道家、佛家等中华文化的精髓。日本包括假名在内的整个书写系统也是由中国借用而来的。在日本学习中国、发展自身的过程中,出现了一种基于了解而产生的膨胀,即认为自己甚至比同时代的某些中国人更了解中国文化,继而产生了要建立一个以自己为中心的体系与中国相抗衡。当然,这是一个过分的念头。

《生活》:类似于某种弑父情结。

板垣雄三:是的,这是一种自卑和傲慢纠结在一起的、非常矛盾的心理,这种心理存在于日本人心中。有时,过分的尊重会导致故意的轻蔑与无视;由于太爱了,恨和厌恶的感情才会如此强烈。

《生活》:近代以来的历史似乎由西方书写了大半。

板垣雄三:现在欧洲经常强调自己是世界的中心。这种姿态背后,隐含着欧洲与伊斯兰文明的关系。伊斯兰文明是欧洲的祖先、前辈和本家。欧洲文明在对待伊斯兰文明的态度上,与日本对中国的态度在结构的纠结与复杂性上有某种微妙的相似。反观基督教历史,其源泉其实与东方伊斯兰教一脉相承。

《生活》:您讲到的这一点,是我们认识中的一个盲区。

板垣雄三:因为随着历史的发展,西方基督教将这一部分历史渊源,人为地视作异端,并排除在自己的正统教义之外。但我们其实可以注意到一个有趣的现象,那就是基督教正统教派所标定的5、6世纪建教时间点上,正是东方“单性论派”占统治地位的时期,而并不是他们所宣扬的“三位一体”。欧洲文明从伊斯兰文明那里吸取了太多的东西,包括英文字母的来源、西方整个学术体系、医疗体系等等,都是由中东世界借鉴而来的。西方文明发展的时间线索,其实是希腊—伊斯兰—欧洲。欧洲启蒙所宣扬的“自由、平等、博爱”的理念,也绝非西方人的发明,在伊斯兰文化中都能找到非常成熟的阐述。

《生活》:您刚才提到,日本对中国的态度,和欧洲对伊斯兰文明的态度,有很大的相似。

板垣雄三:明治维新为何发生在日本?这背后有其隐藏的合理性,在某些心态上他们一拍即合,其内生的东西非常接近。在日本,几乎所有怀有良知的中东研究者早就注意到了这点。2012年去世的一位埃及东方学学者安瓦尔·马里克,当时在联合国大学任教,我们两人在新文明对古老文明态度的相似性上有着惊人一致的共识,这让我非常惊喜,因有殊途同归之感。

《生活》:现在人们在谈论东方研究时,都会首先想起萨义德的《东方学》。

板垣雄三:这可能与他在哥伦比亚大学任教、处于主流学术圈中的位置有关。萨义德的作品影响力很大,但他并不是东方主义批判的第一人,甚至并不是做得最好的。当年看到《东方学》出版时,其实我们也非常高兴,感觉又多了一位同道中人。结果到后来,我去各处讲学,大家都爱写上一笔,说我是萨义德《东方学》日文版的翻译,真是让人哭笑不得啊。其实这部作品在伊斯兰学术圈内并没有像在其他学术圈中那样激起剧烈的讨论。因为其实书中的内容对于我们来讲,早已是个共识。我这样说,绝没有贬低萨义德作品的意思。我的观点是,我们应该将他的研究放到更广阔的历史背景中去,才能真正了解萨义德工作的意义。否则,可能即使是作者本人也会感到失望吧。

我与伊斯兰世界

《生活》:日本和中东在地理位置上相距非常遥远,为什么会对伊斯兰世界如此关注?

板垣雄三:在日本,伊斯兰研究是近代以来学术界的一个非常重要的领域。日俄战争以后,有很多卡塔尔人、印度人、埃及人来到日本,融入日本社会,日本的政治家和知识分子开始重新认识到伊斯兰世界的广阔。事实上,大亚洲主义思想的兴起,也是与这种社会发展趋势并行的。并且,值得注意的一点是,这些对伊斯兰世界抱有浓厚兴趣的人物,其实也是支持中国辛亥革命的核心力量,也就是说,日本对伊斯兰世界的研究和对中国的研究,两者其实密切相关。

到了1930年代,随着日本军事扩张的加剧,国家政策的强力介入,对伊斯兰世界的研究也出现了更多的成果。1937年,日本建立大日本回教协会。这也是国家政治的需要,如何对中国和东南亚的穆斯林施加影响,在这个大的背景下展开很多研究。与政治军事的宣传有关联的,还有满铁调查部设置的东亚经济调

查局,进行各种与政策相关的研究,其中有一部分也是伊斯兰研究。当时也有一些主张纯学术研究的团体,比如回教圈研究所。日本外务省也设立了回教班,出版了各种研究成果的小册子。其中也有一些非常有影响力的知识分子,有从事唯物主义哲学研究的学者,也有研究中国史的学者,比如野员四郎,还有中国文学研究学者竹内好等等。

1930年代后期、1940年代前期,日本左翼知识分子是以参与伊斯兰研究为盾牌,以减轻来自政治方面的压力和迫害。当然,也有野员四郎这样的情况,即便有了这个盾牌,还是会被逮捕。日本战败以后,他们终于有机会离开伊斯兰研究,去做自己想做的研究,于是在1945年后出现了一些分散。

《生活》:您刚才提到,日本的大亚洲主义思想的兴起,也与此有关。

板垣雄三:“满洲国”建立后,日本还想在“满洲国”以西,在中国的领土上,再建立一个独立的伊斯兰教的国家。而日本的这种企图,也在某种程度上影响了中国抗日战争的形势或者重点。

红军长征为什么要这样迂回?中共的目的地是中国的西北,西北是中国的回民势力非常强大的地区,为什么当时要选择这样一种战略性的道路?实际上也是面向日本对回教世界企图的一种对抗。

当时中国出于抗日战争的需要,要构筑民族统一战线,回民是非常重要的联合对象。当时中国也出现了不少对回民文化的研究,只是现在可能不为人知。1945年后,原来非常兴盛的伊斯兰研究环境,一下子萎缩了。1949年,我进入大学,伊斯兰研究已经陷入低谷。我是在后来的研究过程中才知道,原来就在数年之前,日本的伊斯兰研究成果其实非常之多。

《生活》:您在1949年进入大学……

板垣雄三:我进大学的那一年秋天,中华人民共和国成立了。日本大学的校园里弥漫着一种气氛,都以左翼思潮为主,人人都在谈论俄国革命与中国革命。

学生们感觉自己正处于战后日本社会最黑暗的深谷里,他们对战后还继续保留天皇制这样的政治决定表示了很大的失望。不久后,朝鲜战争爆发,日本国内对共产主义分子又出现了迫害压制。另外,战后的宪法中已经规定了日本放弃战争,也不再装备军队,但是在朝鲜战争的过程中,日本隐形地又有向军事化发展的倾向。因此,学生中不满的情绪很严重,我也是其中的一员。但是,有时我也想,我们能不能超越这种气氛,能够从更广阔的视野来观察世界。

1951年,在美国主导下召开了旧金山会议。有一个信息让我非常感兴趣。埃及代表团在签订和约时,对其中的第三条持保留意见──将冲绳划归美国管理。

埃及代表团的理由是,埃及要从英国殖民中解放出来,基于这样的立场,埃及不可能同意有殖民倾向的第三条。得知这个消息,我觉得特别有意思。

我出生在一个信仰基督教的家庭,从小就对埃及和巴勒斯坦比较熟悉。当时我就想,为什么埃及会采取这样的立场和行为。我很想知道埃及产生这种态度的原因,包括他们做这个决定的背景和文化脉络,这个事实到底意味着什么。

当时我在东京大学学习西洋史,研究题目其实是19世纪英国劳工运动与美国的南北战争。我在东京大学图书馆里读关于英国议会的资料。1860年,美国爆发南北战争,原来从美国运棉花到英国,这条运输线被切断了,英国棉花进口受到重大打击。美国的南北战争和英国棉产业遭受重大打击,这两个看起来相距非常遥远的事件,实际上关联紧密。我发现,在1860年代英国议会中都在讨论这些问题,而埃及经常出现。英国必须找一个新的棉花生产国,而印度的棉花质量和英国的工业要求不太符合,于是最后选定了埃及。就这样,埃及又出现在我的视野里。

旧金山会议结束一年后,埃及发生了革命,当时的媒体说埃及的军事力量发动了政变。这个消息使我从更广阔的视野观察世界的愿望更加强烈。大家都在谈俄国革命和中国革命,我能不能把正在埃及发生的重大变化做一些比较,从中看出更大的问题来。

因为有这些经验和思考,我到研究生院后,就希望通过研究阿拉伯世界,来研究英国历史。这时,亚洲的万隆会议又召开了,亚洲国家之间提出相互友好的原则,亚非国家的领导人聚在一起,作为一直被压迫的世界终于有了自己的声音。我感到,自己希望研究阿拉伯世界的愿望,和这个时代的特征非常吻合。然后,我开始学习阿拉伯语,面对伊斯兰宗教以及在宗教背后非常庞大的文明,这是一个开端。就这样,经过很多年,就出现了这样一个我。

“新市民运动”

《生活》:您曾在论文中提到,未来世界会形成三个世界性的焦点区域,即美洲化的美国、巴勒斯坦化的以色列,还有多民族融合的日本。

板垣雄三:这三个国家(或者说地区),对我们现存的世界而言是最为棘手的。当今世界的许多麻烦都因他们而起,他们是日本、美国和以色列。我们的未来是好还是坏,是光明的还是黑暗的,就取决于这三个国家未来的走势,以及其他国家与他们的互动。

这三个国家或多或少都存在着殖民主义、种族主义以及军国主义的问题。日本在7世纪国家列岛框架形成之后,就一直存在着政权向四周扩散的现象。虽然美国与以色列都属于非常新型的国家,但其实这三个国家内部的殖民倾向和尚武思维,都非常明显,如何克服将尤为关键。

《生活》:这个时代,政府层面的沟通经常受到限制,民众之间的互动,会起到怎样的作用?

板垣雄三:去年开始展开了一场全球规模的反对种族主义、殖民主义和军国主义的活动,我将其称作“新市民运动”。在确立术语时,我没有使用日语,而是选择了阿拉伯语中的“市民”。现在这个时期,人类正准备翻开新的一页。我之所以回避使用日语的“市民”,是因为它会给我们造成一个错觉:仿佛市民单纯指城市中的人,跟其他地区的人无关。我却认为,无论身处何地,只要在新环境中认识到自己活在全球的关联之中,并因此产生一份觉悟与责任感的人,都可被称作为“市民”,无论其具体的生活形态是怎样的。

《生活》:所以您主张以“新市民运动”来解决冲突。

板垣雄三:这种运动的特点,我觉得也可以用另一个梵语Sattiyāgrah来表达,这与甘地所提出的“非暴力不合作”的含义非常类似。前边的Sattiyā,是梵语中“真理”的含义,而grah的含义则是“拥抱、紧贴、不离开”,在佛教中,有时将其翻译成“把持”。

我经常以“爱与勇气”对其进行说明——以非暴力的状态,但对于暴力又以行动来显示自己的态度。或者说,以非暴力的形式对压迫发出自己的声音。最重要的并非外在的行动,而是自身内部的改变。以改造自身作为媒介,进而改造世界。这里存在着一种张力──不改变自己是无法改变世界的,而不怀有改变世界的目的和目标就无法改变自己。

《生活》:“新市民运动”的具体特点是什么?

板垣雄三:除了刚才提到的、作为理念的爱与勇气,它在行动方面的特点是网络化与合作精神。人类最根本的需要是公正、自由、安全、和平以及作为人的尊严。另一点是对于生活的自然环境的重视,人与自然环境的共生关系。最后,是一种“修复性的正义”。什么叫修复性的正义呢?以前有这样一种看法:你是恶的,你的存在是不好的,消灭了你,问题就解决了。但这其实是个偏颇的看法。修复性的正义是认识到恶的存在有其本身的价值,承认恶的存在,并依靠它来认识什么是善的。通过改造与非暴力的途径,完成从恶向善的转换。这是当前“市民运动”的一个共识。我这里讲的,当然存在理想化的成分,但我为,21世纪的“新市民运动”,应当走出以前的框架,以我刚才提到的几个理念为核心展开行动。在这样一个全球性的运动之下,我相信会有好的改变。

(本访谈内容未经受访者审核,特此声明)

板垣雄三

生于1931 年,日本学术思想界的代表人物。东京大学和东京经济大学名誉教授,日本中东学会会长,2003年荣获日本“文化功劳者”。他是一位将世界历史理论化的历史学家、国际关系领域的政治学者,以及中东与伊斯兰研究专家。他同时还是一位和平与民间社会的串联活动家,长期致力于争取公正与国际秩序。

【声明】以上内容只代表作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。