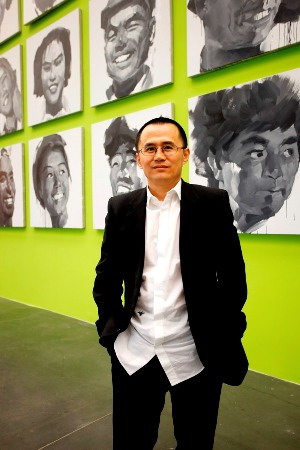

舒群

文/刘莉芳

在中国当代艺术史上,舒群是不可或缺的名字。在上世纪80年代,由舒群和王广义牵头的北方艺术群体是纲领最明确、影响最深远、艺术风格最鲜明的一个团体。在当年舒群任职的《北方文学》会议室里,六七名艺术青年抱着宏大的艺术梦想组建抱团。和其他艺术团体不同,北方艺术群体主张不为艺术而艺术,他们常常聚集起来进行学术讨论。二年后,在王广义、舒群和高名潞的推动下,发起了“珠海会议”。在三人频繁的通信中,王广义热烈地称呼舒群“我的密友”、“想念你”,好多句子后面打上了不止一个感叹号。

在同年的一张合影上,舒群独站后排,骑在一辆大巴的车头上,头发长至耳根。来自80年代的青春澎湃的艺术革命情怀在舒群和他的哥们身上非常显见。

北方艺术群体主张理性主义,在王广义早期的《凝固极地》系列和舒群的《绝对原则》都是冷凝与孤寂的。《绝对原则·作品1号》被认为是舒群的代表作,网状没有丝毫情绪表达的结构,中间漂浮着三个十字架。

关于舒群的叙述更多地集中在80年代。当90年代王广义凭借《大批判》系列被认可之时,舒群却正陷入迷茫,找不到艺术写作的方向。此时,他读到哲学家以赛亚·伯林的书,哲学家不应该只守在书斋里,应该像出租司机一样,哪里叫唤,就奔向哪里。于是,90年代中期,舒群开始呼吁“神圣的下降”,在将近八年时间里放弃了绘画,参与民间美术馆的建设。“过去我一直生活在‘绿树红墙’的校园里,距离真实的生活很遥远,而那八年让我真正体验了什么是现实,那真是迎头痛击啊,生活好像一拳打过来,打得你满地找牙。”

八年后,舒群回到公众视线。2009年6月至8月,舒群个展《图像的辩证法》在深圳OCT当代艺术中心举办,展览展出了舒群近50幅代表作品,作品出自舒群的三个重要创作单元:“绝对原则(1983-1989)”、“走出崇高(1990-2004)”、“象征秩序(2005以后)”。这次展览可以看作是对舒群和80年代的梳理。2010年4月至5月,舒群新作展《一个轻于乌托邦的未来文化方案?》在北京尤伦斯展出。几十幅仿佛出自工业化批量生产的工农兵肖像挂在展厅两侧的墙壁上,他们被舒群重新处理过,面目模糊,看不清原来的它们是雷锋亦或杨子荣。他们唇红齿白,笑得很舒展。舒群说,那符合他对文革的记忆:一个阳光灿烂的日子。

归来的舒群继续高举理性主义大旗。如他所说,“在80年代,我强化的是理性主义,画得秩序井然,非常严谨的秩序感。现在我是从神秘感的角度赋予它新的内容。”

艺术家应当是优秀的文化战士

B:你是一个激情飞扬的人,但是你的作品特别冷静。

S:我把这种矛盾状态叫做非理性的狂热和理性的控制力之间的闪电般的综合。实际上,在今天,激情要是不纳入秩序,它的功率是上不来的。好比整个西方现代化的进程,其实西方人是很非理性的,最初的雅利安人是非常血性的游牧民族,西方文化从游牧文化直接进入城市文化。相比之下,华夏民族的农业文明因为长久的安居乐业变得很温柔。理性秩序感与城市文化逻辑有关。东方是乡村文化逻辑,不是指其落后的一面,而是指美学,鸟语花香、小桥流水人家的意境。

B:理性绘画你早在80年代就提出了。

S:当时,我们接触了很多读物,直觉全球化即将到来。我喜欢看《信使》,联合国教科文组织办的杂志,还有“走向未来”丛书(四川人民出版社出版),通过这些link,你可以看到西方全球化的逻辑已经成形,给你很大的感染。

我在80年代画的《绝对原则》显而易见地和当时的农业文明环境,当时的乡土绘画格格不入,比如罗中立的《父亲》、陈丹青的《西藏组画》、王亥的《春》,川美何多苓的《春风已经苏醒》等等,画面上要么画一个乡村小女孩啦,要么表现春天来了,画的都是那种小城故事或边塞情话。我觉得这些东西都是慢工出细活的逻辑。

我的画都是批量生产的逻辑,它们绝对不适合放在亭台楼阁里,但放在当今混凝土或钢架结构的建筑物里,非常OK。

什么是全球化?它来源于西方文化的两个源泉,一个是希腊,一个是希伯来。以往一说西方化好像是很大的事,以我们今天的视野来看,怎么理解文化的起源?其实文化的起源最初就像是一个村。这样说的话,华夏就是高家庄,希腊就是赵庄,希伯来是马家河子,无非是三个村在一起有一个集贸市场,形成了城市联网。高家庄选择了乡村文化的发展逻辑,赵庄、马家河子选择了城市文化的发展逻辑,结果西方发展出了现代化文明。集贸市场是按照工业流水线的格局设计的,设计的结果就发展出一个理性主义的东西。但是,我们华夏是要求远上寒山石径斜,白云生处有人家;枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。这是我们的愿景,中国式的乌托邦。

中国式的乌托邦不是乌托邦的概念,而是世外桃源。乌托邦归根结底是一个工厂逻辑。

B:在80年代你牵头的北方艺术群体就主张艺术家应当是一名优秀的文化战士,对各类社会问题进行冷峻的思考。

S:多年来,我喜欢玩味这个事。归根结底,一个知识分子关心的就是社会管理怎么构成,如同老子所说的“治大国若烹小鲜”。知识分子虽然不是帝王,没有掌握帝王的行政权力,但是他是素王,具备良知,站在帝王的立场上考量社会全局。

什么是知识分子?就是以天下为己任,不仅关怀自己的两亩地一头牛,还得考虑整个社会的生活。如果没有责任心,就不是知识分子,他们可以叫文人,但是不能叫知识分子。

责任心无非就是全局观,你的同胞就是你的环境,你怎么可能撇开一塌糊涂的大环境,自己仙山琼阁?除非做梦。

画工农兵是我的一步棋

B:你们说艺术家要思考社会,可是你们都热衷从毛时代取材,你们也有局限嘛。

S:这个对我来说就是一份自然。当然自然分很多种,100个人有100个自然观。以往大一统的自然,甚至唐诗宋词里的自然都是一种意识形态。什么是意识形态?就是异口同声、一呼百应。但事实上咋可能?每个人独处的时候,他的一点一滴,生命在时间中绵延的时候,这种独特性谁可以替代呢?没有任何人可以替代。这就是维特维根斯坦所说的,世界是我的事呈现于此。世界分你的事、我的事。当我一个人喝咖啡的时候,你也许想喝茶,所以我的意思是,一个人有一种自然。

我画工农兵系列源于我的自然,当然不仅仅这样。毛时代其实想达到乌托邦的效果,在中国文化整个传承5000年,一直到毛时代,只有毛时代的文化才把中国传统文化和西方乌托邦融合。我想说,毛时代比较接近今天的全球化时代。桃花源就离现代化太远了。

我不否认大家对毛时代一定会有意识形态的理解惯性,可能这些惯性会让你对毛时代有特别的固定的视角,事实上,我不想改变你的视角,我只是想说当我用这步棋的时候,仅仅是一步棋而已。

B:画工农兵不过是你的一粒棋子。

S:对,还有很多棋,我刚刚打出了一张牌,还有很多牌,你得容我在实践中加以构成。

B:其实你玩了一个命题,你展现了问题,同时不提供解决问题的途径,也不把它说清楚。

S:不能说清楚,说清楚就是理论,不是艺术。我们只能借这个表象做个小节目,给大家一个兴奋点,就着这个兴奋点,点燃大家表达的热情。不然我们就会陷入日常表达的所有圈套里去。那些圈套都是景观政治,自以为在表达自己,其实有只看不见的手在操控,就像皮影戏。

各种时尚杂志给你提供节目单,你一说话就按照它的逻辑表达。名牌、时装、名车、高尚住宅区,几乎是电脑上默认的主页。接下来有人厌烦了,去谈唐诗宋词、陶渊明、老庄,又是圈套。以我们的惯性,无论谈“重”或“轻”,都可能掉入圈套,所以我“离题”。

我注意到在今天的消费时代,原汁原味的“文革”是最大的盲点,这与它是禁忌有关。而艺术家的出租车就是哪里有禁忌就开向哪里,我不是对禁忌里面的内容感兴趣,而是因为它是禁忌,打开这个禁区的意义就很大。

B:我相信在商品大潮这么蓬勃的背景下,过不了二三年,你发现的这个禁区也会沦为消费。

S:这毫无疑问,那接下来就得寻找新的禁区、盲点加以突破。总会有禁区。意识形态的运作总会形成惯性,一旦形成惯性,盲点就出来了。艺术家的天职就是锐化差异。我们必须寻找差异、反差,让矛盾变得更显著,而不是在这个问题上和稀泥。

B:其实90年代以来已经有很多艺术家以“文革”为创作题材。

S:对,很多人画毛泽东,上海艺术家的政治波普,王广义的“大批判”——但是我觉得这些都多少有点妖魔化,是拿到这个消费时代里面来做菜单的一个东西,或者必须要打上消费社会的烙印,纳入消费菜单才成立。而我撇开了这个菜单。

他们的做法,我不是说不好,我只是说类型。他们的表达在90年代起了很大作用,启示了一个消费时代的到来。就是因为消费时代的到来,总得有些艺术家用图像和符号刺激这个环境,把它建构起来。从这个方面说,他们建构了中国消费社会的视觉环境,做出了贡献。如果没有这个环境,我的课题从严格意义上来说也是不成立的。我的课题和他们应该有逻辑上的因果关联。

B:那么当代艺术的批判性怎么体现?当代艺术已经被批评渐渐沦为消费宠物。

S:是,消费主义、纳入菜单的东西就是容易成为宠物。很多艺术家汲取文革素材的时候,把它抽取出来,然后纳入消费主义的菜单里去,他觉得这样才安全,才顺理成章,才符合今天这个时代的语法。像我这样做多少是个冒险行为,我脱离了消费社会的语法,开敞出原汁原味的文革——这对于消费社会是个黑洞。

那些工农兵的笑容很舒展

B:你画的工农兵每个人都在笑,唇红齿白的。

S:如果现在作个实验,让纪实摄影家给农民工拍照,你会发现农民工麻木得一塌糊涂。

我做一个“离题”,脱离这个高速发展的社会,“离题”回望那个被认为是一无所有、漆黑一团的时代,那些笑容我觉得很舒展。

当然我不否认毛时代的艺术归根结底也是一种意识形态,但即便是那个时代的照片,翻开《人民画报》,上面那些照片和我画的这些头像很像。也许压根没有第一手的真实。波德里亚说,在任何文明社会只有二手真实,因为社会就是意识形态的作品,有什么样的剧本就有什么样的社会,所以我要提出压根没有我们想象的自然。

现在,我们把文革妖魔化,想象成地狱一般。文革哪是这样?我是从那个时代走过来的。回想那个时代,有太多美好的瞬间。

B:当然啦,在文革中你不过十五六岁,不用上学,成天玩,当然好啦。

S:你可能看过《阳光灿烂的日子》、《血色浪漫》,那里面有许多非常人性化的细节。我想说的是,从人的体验来讲,把一个社会整体妖魔化,根本不客观。

当然我并没有评价这两个时代,我不是说毛时代更好,我只不过就是做一个“离题”而已。我的“离题”动作是多种多样的,这是我的第一个动作,源于我少年时代的记忆。我确实对红色时代有很多美好的记忆,尤其是电影《祖国的花朵》、美丽动听的歌曲《我们的田野》、《让我们荡起双桨》,特别纯真,今天听起来仍然特别美好。

我止于直观,止于意识形态的表像。它背后的东西不要做因果论的思考,不要从实用主义的角度来思考这个社会。那样的话,艺术挖掘不完。我只不过是给出一个画面,暂时中断这个消费社会的惯性。这个社会有令人窒息的一面。一切都看GDP,全靠数字考量,人就没有了。在毛时代,虽然我们觉得没有人性,但里面反而充满了人情味。

B:你在文革中的童年非常快乐?

S:那当然,肯定。这与我自己比较能超越纯粹的自我体验有关系。在文革中,我家也被抄了。如果我从纯粹的计算个人得失的角度体会这事,抄家对我不是一个很大的伤害吗?但是我莫名其妙地有种快感,一种束缚解构了,自由了。不然你过去的家底也是包袱。我家早年有些家底,细软、精装书、八仙桌、质量很好的龙椅,这些东西被堆在院子里付之一炬。我父亲很积极地参与抄家,自己看哪些东西应该被烧掉。身外之物付之一炬,我觉得我父亲在这方面是有大智慧的。

我父亲早年是医生,文革给了他机会,他画主席像,拍照片,后来成为职业摄影师。

我的好多邻居被打成反革命。我亲眼看见红卫兵拿着三角带抽人。像我家这种背景,如果不是这种态度,搞不好就被打成反革命。

B:你父亲是知识分子?

S:你的意思是我父亲没有节气?实际上我父亲很单纯。伟大领袖毛泽东发动这场运动有很有意思的一面,我父亲反而很同情那些红卫兵。后来,他策划了很多抗大展览、文革展览,讴歌毛时代祖国山河一片红,在这方面他很积极。

在某种程度上,我父亲和他自己过去的成分叛离。他比较童真,没有深刻地思考集权政治有多大的危害,反而看到如火如荼的时代洪流,红卫兵的热情,创造一个新世界,砸烂一个旧世界的冲动。我也是一样,在这方面,我受我父亲的影响,小时候就画主席像。

另一方面,文革对我是有阴影的。抄家时,我才5、6岁。他们敲锣打鼓地来抄家,“咚咚咚、咚咚、咚咚锵”,从那以后,我一听到这个鼓点就立刻心力衰竭,好像精神分裂。回想起来,有时我碰到特别热闹、喧嚣的场景,一方面很high、激动,另一方面惶恐,精神像要崩溃了。

这是怪圈。对我来说,“阳光灿烂的日子”这一面太强烈了,当然也矛盾,确实存在恐怖的一面。

在标准化批量生产的体系里自我颠覆

B:在UCCA的展厅墙上,一面是红色作品,另一面是灰色作品。两种颜色是否是你两种心境的纠结?

S:你说的这个当然是无意识的心理分析。红色是2003年至2009年断断续续画的,比较喜庆热烈,激发我的兴奋罩。黑白和我比较有距离,是2009年以后画的。

B:你画的工农兵脸部模糊,尽管有几张脸的原型是雷锋、杨子荣。模糊是你刻意而为?

S:就是一个气氛。无论是今天还是毛时代,生产力都是挥之不去的问题。所有的社会思想家都关心如何改版社会劳动,是老牛破车噶瘩套呢?还是有效的工业流水线呢?这关系到人们的生活质量。英国艺术评论家约翰·拉斯金说,没有劳动的人生是罪恶的。这是西方文明的传统理念。一个人活着就得流水不腐,户枢不蠹,在你的人生流水线上成为一个熟练工种。他还说,没有艺术的劳动是野蛮的。

人是需要情趣和想象力的,越是看社会底盘越能看出社会的文明水平。今天用什么样的价值观面对劳动?仅有数量化的考量。在某种意义上,这种纳入流水线的劳动已经不是原汁原味的自然劳动。人们的人文空气是窒息的。但是在毛时代的工农兵是有人文生活的。工业学大庆,农业学大寨。

今天的社会有巨大进步?我对这一点提出怀疑。一个消费社会的到来就像马克斯·韦伯所说的就是一个合理化的铁笼,它的空气让人窒息,或者像波德里亚讲的是一个符号的监狱,是程序。

文革有一首歌《我为祖国献石油》,“锦绣河山美如画,祖国建设跨骏马”。工业技术好比是一匹骏马,骑上它,它可以载着你徜徉在原野上,骏马奔驰走边疆;骏马变成烈马,你被甩下来,被拖着跑。高度发展的社会让人忧虑。

肖像越模糊越能克服理性主义的绝对性,又符合批量生产的基本逻辑。工农兵系列作品很工业,是批量生产的。工农兵是一种中国语言。毛泽东话语绝对是中国特有的亚洲式的表达,既不是理性主义,又和工业产品不矛盾,这是我选择它的根本。

就像“流行艺术家之王”沃霍尔的表达,我们在今天这个时代就是机器的作品,所以我不要成为一个人,要成为一台机器,数字是今天唯一的真实的逻辑。沃霍尔在某种意义上奠定了消费时代的表达逻辑,这个语法是由他制定的,是建立在工业流水线的逻辑之上。

B:你其实已经落到那个套里了。

S:我是在标准化批量生产的体系里颠覆标准化和批量生产,而且你必须利用和这个逻辑有关的语言才能颠覆它。如果拿唐诗宋词来,在这个空间里达不到抗衡的功率。

马克斯·韦伯说的很好,在合理化铁笼里没有幸福,但是这就是唯一的现实,没有办法,逃脱不了。所以我们质疑先进技术,但不是要摧毁先进技术;否定技术决定论,但不否定技术本身。

回来交待工作

B:你刚才说高度发展的现代工业社会给人窒息感,这和你之前八年出走艺术有关系吗?

S:那当然。在纪录片《大国崛起》里,美国四岁小孩在流水线上,多可怕。文革绝不是这样,是到处莺歌燕舞,更有澯澯流水。

当时我画《绝对原则》就是感觉挡不住。我画的网状结构就是希腊理性,十字架就是希伯来精神,当然这完全是直觉画的,我自己严格说来没读那么多,当时还没有总结出两希,但是图像画出来感觉对,此前我实验画了很多,一直在找,突然画出这个东西,我觉得成了,OK,我要的就是它。那是一个挥之不去的幽灵,你别无选择的现实。

我一个建筑师朋友对我画的评价让我印象很深,他说,你不喜欢这个东西,你恐惧它,画得像黑洞一样,但是你没有办法,所以你把它叫作《绝对原则》。

当时不只是我一个人,我的哥们王广义、任戬,同盟杭州的张培力、耿建翌,他们都体会到合理化铁笼的到来。比如王广义的很多油画都打上黑格子和红格子,这都是工业流水线的预言。

B:你从去年开始比较多地举办个展。

S:好像有点“我胡汉三又回来了”的意思?没有那么严重。那八年在摸索、储备,储备得差不多了,当然就会有能量输出。艺术家的理想本来就是为人民服务。在今天这个环境里,为人民服务恐怕不是唱高调,多少有点调侃的味道。怎么说呢?我回来要怎么样?秀自己吗?在江湖上兴风作浪?不是,就是很自然地,你要工作,陈述你自己,就像一个科学家通过一个电子显示屏陈述自己的工作,把工作做一个交代,对社会作一个交代。(本文经舒群校订)

原载2010年5月20日《外滩画报》文化版D8-10

扩展阅读

艺术档案 > 人物档案 > 艺术家库 > 国内 > 舒群(Shu Qun)

view.php?tid=7621&cid=28

艺术档案 > 个案+新锐 > 个案 > 一个艺术家的思想迷宫——舒群

view.php?tid=7619&cid=63