Ruth Proctor

露丝·普罗克特(Ruth Proctor)

Ruth Proctor是一位出生于1980年的年轻英国艺术家。目前工作与居住在伦敦。本科毕业于金斯顿大学纯艺系,研究生毕业于皇家艺术学院油画系。其展览履历显示出Proctor在2007年开始就在欧洲各城市如哥本哈根、都灵、都柏林等地展出她的作品。

Proctor这样描述自己的艺术创作:“我的作品是基于对特定时间和空间的回应,在画廊里策划一个与雕塑对象,或是电影,或是绘画作品具有表演性的瞬间。出于对于一些奇观性体育运动的喜爱,比如滑冰、体操,或者是Michael Clark和Merce Cunningham的当代舞蹈,以及Busby Berkley的作品,我的工作重点是随着这些东西的呈现,制造出一个观众可以参与经历的瞬间,就像把建成物和这个事件本身脆弱的关联瞬间记录下来。我对于使用重复、节奏和静态画面都很感兴趣,以及把它们重叠的设想。

我做的这些东西就像是在现代主义的景观下、与画作一起、为了无声音乐和油画所抽象出来的视觉痕迹。我抓住一个瞬间并用影像记录下来,编辑得富有节奏感和视觉性,舞者会连续跳着同样的动作。我的作品是用新旧材料以及现成品整合而出的新形式,这些材料在旧时都有一些其他用途,比如斯诺克桌子上铺着的毯子,杂耍用的戒指,项链,乐器,以及制作黑胶唱片时候使用的醋酸。我受到的影响包括艺术家Lubiov Popova、Oskar Schlemmer和Francis Picabia, 以及俄罗斯构成主义的戏剧和电影,比如Jean Cocteau的Orphee(1950)以及Powell和Pressburger的A Matter of Life and Death(1946)。”

西伦敦艺术计划机构做过一个个展,标题为《Just Like That》。这些在伦敦居住生活的艺术家将以此来建立一个像舞台一般的装置,内含近期制作出来的影像和物件。

Just Like That,Just Like That

展览的标题《Just Like That》是根据英国喜剧演员Tommy Cooper在1970年代表演的喜剧。在剧中,演员被要求不断地出错,以达到搞笑的效果。出于对于表演技巧的好奇,Proctor制作出了新的电影和装置,重构了从达达主义Fernand Léger和Hans Richter的电影,到这位喜剧演员以及他的著名搭档Tony Hancock的表演。

就像Proctor之前说过的那样,她的作品“是基于对特定时间和空间的回应”。她为西伦敦艺术计划所做的特别的事,是创造了一种影像与物品对应的“错误的景观”,加入了仿佛是体操选手或是拉拉队员在表演时候的一些元素。

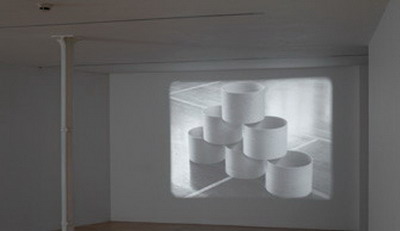

在鼓机声音和节奏的配合下,精心设计过的影片投射出移动物体的影像。大部分的描述对象是在学校体育馆的框架下,鼓形状的外壳移动着,同时做出对于这些移动的限制,就像是无人对垒的篮球赛一样。对于Proctor来说,做这个电影就意味着对于手工的热衷,把镜头剪辑和切割,决定需要和不需要的部分都是一种乐趣所在。尽管一开始她想默化节奏,但最后剪辑还是令声音进入,成为一个完整的组成体。对于Proctor来说,片子的意义已经从结构上完全地包容在了电影本身中,比如说手工给片子着色和覆盖的技术,本身就构成了作品的艺术性。

《Just Like That》展出作品“I saw it on Television”

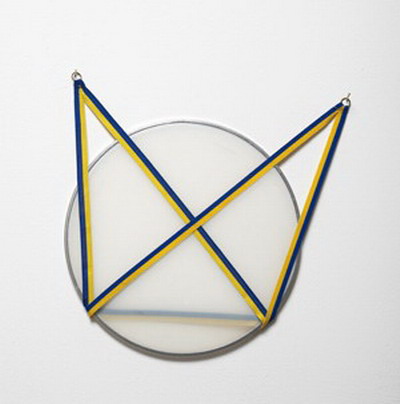

《Just Like That》展出作品“Telepathy”

《Just Like That》展出作品“I look up to you...and down to you”

《Just Like That》展出作品“The Lone Ranger”

《Just Like That》展出作品“Why's it called 81/2...Whas it his hat size?”

Proctor的个展《运气与保护》(Luck and Protection)2010年在伦敦Hollybush Gardens画廊举办,展出的是她在美国哥伦比亚卡利驻留期间的艺术创作。

Luck and Protection,Installation View

一件名为《超级Ruda》的行为艺术作品由华灯片与宣传海报组成,作品的名字指代了哥伦比亚卡利当地的一种迷信行为,Ruda是一种药草的名称,被赋予了幸运的成分;如果用Ruda描述一个人的性格,则代表“坚韧”。在幻灯片中Proctor头上戴着假发,肩膀上批着利用街头商贩用于保护商品的伞上的材料制作的披肩。不时停下,举起披肩,好像做出保护自己的姿态。

Proctor肩膀上的这件小道具几乎看不出是利用“保护伞”制成的,却彰显了一种迷信的观念。而这些转化是夸文化的,例如在英国和哥伦比亚的传统文化中,在室内打伞会带来坏运气。

Proctor在整个城市散发宣传海报,实现了艺术与文化之间的转化,与在城市建筑上张贴的海报形成了一种对比。通过海报,艺术家与整个城市产生了互动,《超级Ruda》被植入城市复杂的构造之中。

超级Ruda》

《超级Ruda》

《超级Ruda》

Greetings,Installation View

2011年2月份,在意大利都灵生活了一个月之后,Proctor因为这个城市产生了不少灵感。展览“Greetings”即是她对于这个城市的日志,所经历的那些基本上成了她每天的行为表演,而这也是她生活的重要组成部分。她的装置由绘画,雕塑,舞蹈和电影综合而成,尽管没有音乐,却配合着特有的节奏韵律。

Postal karaoke in Torino,2011

“Postal karaoke in Torino”是艺术家从这个城市不同的邮箱里发给画廊的一系列明星片,她在上面写着大卫·鲍威《Let's Dance》的谱子。这就构成了不受地点和时间约束的一种卡拉ok的感觉。

Postal karaoke in Torino,2011

同样,这种富有舞台感和音乐感的元素也可以在其他作品中见到,比如她把老式打字机打出的字母放在印刷作品中。她还特意寻访了意大利Cesena小城最后一个不是数码照片的收费站,处处显示出艺术家对于复古的热爱。

另外,在展览中还有三个影像作品,内容是艺术家在三个日落,坐在都灵的某个景点读诗的场景。她戴着一个黑色的面具并进行攀爬,令人想起佐罗。每一次艺术家都在滑冰场还没开门的时候溜进去,然后再冰上待一阵子。这个富有表演性的演示吸引观者进入画廊来一窥究竟,艺术家也会询问观者,对作品进行细致的解读,并规定他们的参观路线,只是为了使他们感到疲劳。

Outlaw at Dawn in Piazza Vittorio,2011

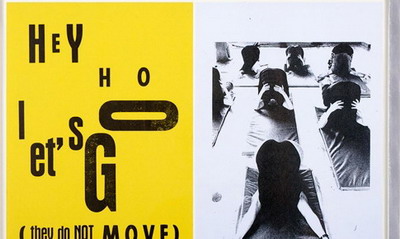

Hey Ho, let’s go (they do not move), after the Ramones, Beckett and Jane Fonda,2011

Photobooth dance (fototessere, Cesena, Italia, 24/01/2011)

Pause, danse

今年四月,Proctor做了一个新的作品《I’ll be your mirror》,灵感来源自Siobhan Davies的工作室所做的发掘和探索舞台表现。她的出发点是给予观众一些指示和意见,带领他们在楼里面绕来绕去。通过使用强化了视觉节奏的物体、图像或者是文字,她的作品与运动,重复和错误进行博弈,建立起了场所与观众之间的联系。“场地空间在我的作品中扮演了重要的角色,”艺术家说,“空间就像是承载作品的舞台,观者就像是这个作品的参与者/表演者。”

克斯廷(Kerstin Bratsch)

Kerstin Bratsch

Kerstin Bratsch是一位出生于1979年德国汉堡、目前居住在纽约的年轻艺术家,比耶稣年轻些。她关注于模糊传统媒体之间的界限和分歧,装置中包含着油画、立体单位的设计,比如杂志和海报架。她的这些做法延伸到她的组合计划DAS INSTITUT中。

DAS INSTITUT, SchroderLine,2011

“谁是Kerstin Bratsch(Who’s Kerstin Bratsch?)”这句话被写在了一块布料上,你可以在Kolnischer艺术协会的门厅和地下室看到它。这件同名作品就像是球迷们用坏了的围巾,上面还有俱乐部的logo和名字,像是对往昔的怀念。它和其他一些物品纠缠在一起,像胸罩、衣服架、两条裤子、金属链子和管子,放在一个名为“Schroderline”的收藏大伞下面。它是由Bratsch and DAS INSTITUT设计的。而关于“谁是Kerstin Bratsch”这个问题是一个修辞手段,它不需要被回答,但是需要被重复,越多越好,就像一个语logo。事实上,这个问题本身就是一个说法:它让这个名字听起来像是皇马或者利物浦,Kerstin Bratsch这位艺术家,也是有粉丝的人——就这个感觉。同时,它还引起别人的好奇心,让人们想知道什么是Bratsch和DAS INSTITUT。成熟的品牌才是成功的关键。

DAS INSTITUT, SchroderLine,2011

第一眼看过去,令人感到惊讶的是“Schroderline”是对Candy Noland的致敬——这位不够知名的美国女艺术家,对于人们违反法律的行为和文化习俗十分着迷。过会儿细看的时候,发现Bratsch和Roder的实践是基于打破当代艺术的范式的,即是说,致力于提高他者(弱势群体)的生活水准。

取代明确地指责全球资本主义系统中的不公平方面,他们反而感谢在公司跨国营销背后的观念逻辑。比如,“Schroderline”是一系列关于“我爱纽约”主题的集合,艺术家只是在上面加入了数码打印图案。这就让前来观看展览的观众觉得展出的物品“很熟悉”。

Installation View

这个展览所反映出来的就是Bratsch与DAS INSTITUT玩转了多重科技和材料。她们综合了大尺寸、抽象的优化,同时怀旧了Robert Delaunay的作品,却剥离了它与自然之间的联系——我们可以从那些单色的树脂模板和由电脑制作出来的印刷作品之间得出结论。这些作品面对着展出机构的大窗户,从外面也可以看到,就像是商店橱窗一样。根据观看者看的位置的不同,他们可以从画了颜色的有机玻璃里面看到作品,或者也可以直接透过窗户看到。这种方式,对于艺术作品来说,像个logo,确实影响了观看者观看这个世界的角度。就像Naomi Klein最重要的观点一样,一个logo比一个标志更加具有识别性,它涵盖了整个哲学。

如果我们把视野看向那些广播自己身份品牌的人,比如达明安·赫斯特,那么Bratsch和DAS INSTITUT传播自己名字的策略可能就显得过时。因为赫斯特的艺术已经基本成为一个商业产品了。Bratsch和DAS INSTITUT颠覆了赫斯特“销售自己盛名”的做法,宁愿去用自身所定义的广告策略去吸引人们看待艺术的眼光,这在一定程度上来讲,触及到了“盗版”的边界。他们尝试回收艺术的自主性,用掌握在自己手中的方式广播和扩大市场。品牌推广的成功能够使他们不用确定他们的艺术品是否符合市场的要求。然而,正像她们的作品是向其他支持艺术自主性的艺术家献礼一样,同时他们也展示了一个人不可能完全控制其他人对于“与某个艺术家有联系”的想法。

I

nstallation View

Installation View

Installation View

Installation View

Kerstin Bratsch的展览“没什么,没什么”,题目取自巴尔扎克的短篇小说《未知的杰作》(1831),说的是一位画家在长期的等待后,终于发现了他的缪斯,并且最终完成了他的巨著。但是当他把这幅作品给他的学生们看的时候,学生们只看到一双用抽象的笔触和杂乱的颜色绘画完成的女人的脚。感受到巨大失败的画家心情烦乱,不住地重复“没什么,没什么!”,然后把他的作品烧了,并且自杀了。Bratsch在其中做出了自己的阐释,即把巴尔扎克小说中原始的素材——艺术家,作品的回馈和画家与模特的关系拿出来重新排列,使之发挥了不同的角色作用。

from the series“When You See Me Again It Won’t Be Me”

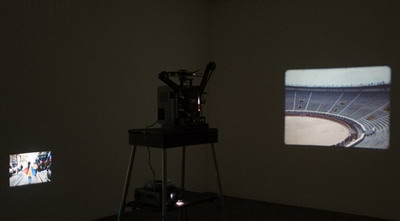

于是,Bratsch自己取代了那个浪漫画家的角色。主展厅里,七幅大的抽象主义油画作品明确地反映出德国表现主义的阳刚之气,不过这仅是艺术家所表现出来的一个方面。2010年的“谁是Kerstin Bratsch?”,以及同样是2010年的系列作品“你再看见我的时候我就不是我了(When You See Me Again it Won’t Be Me)”,都是艺术家所表达的另外的东西。Bratsch通常作为DAS INSTITUT的一位成员去创作,这是她2007年与Adele Roder组建的小团体。在一个小房间的楼上,VIOLA(2007–至今持续),是一个由DAS INSTITUT与Viola Yesiltac做的幻灯片,展示了这两人在每一次点击投影仪时候产生的不同侧面。在这些画面里,她们两人摆出了各种姿态,像是用自己的脸作为画布,在上面画了条条,让她们看起来就像马蒂斯的抽象画。

from the series“When You See Me Again It Won’t Be Me”

尽管这里的作品都可以被看做是独立的,但是它们仍旧可以看做是Bratsch整个艺术计划“抽象合作”中的一个阶段性的表演。这个运动是对于图像表象方面的关注,每一个作品框都由有机玻璃和充满异域风情的木头构成,油画用磁铁粘在有机玻璃上。这些斜靠在墙上的作品可以被看作有实际的功用,她们在界限交互的地方玩儿了一点把戏——在艺术与商业之间。就是说这些作品可以被看作是有装饰的作用,或者地位的象征,雕塑,或者是单纯的艺术作品。

这位艺术家通过她的更多尝试,表现出了不断变化的心绪和作品的变异感。她的图像经过喷绘,像手机图像(从《纽约时报》上面剪下来的)一样随便,夹在有机玻璃上。许多图像有着气瓶、导管流动的意向。这些元素在2010年的作品“IF”中有所体现,例如,像DNA重组过程中形成的一些新兴生物体。这也是DAS INSTITUT想要拓展的方向,她们不断变化图像,造成一种复制和模型不断变化的序列。Bratsch的作品往往与Roder的图形设计一道,然后进行她援引,反转和拼贴整合。这些画从数字代码中来,就像是没有根源的来源那样。

在“未知的杰作”中,巴尔扎克的杰作显得沮丧,因为他没有实现想象中的美感。他依赖于实体与虚无之间的辩证关系。而Bratsch的工作正相反,而是推测一个更基础的真实世界。这个物质世界,或者说这个展览,并非只是图像,而是在图像之中。有了这个概念的话,那种难以预料的美,也无怪乎只能产生于“没什么,没什么”之中了。