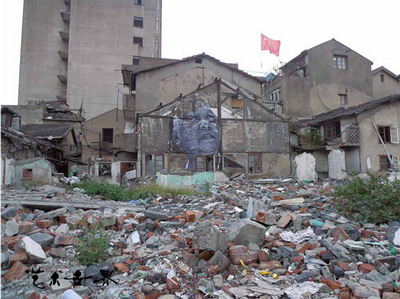

JR,《城市肌理》(The Wrinkles of the City ),上海,2010,海报粘贴

废墟里的尊严 —— JR 在上海

六(Leo de Boisgisson)|文、摄影

JR 艺术的横空出世并非偶然。无论在法国克里希(Clichy)的炎热街区,还是在巴西里约的贫民窟,它总以合理的方式存在着。他的巨幅摄影作品粘贴在全世界被现实所遗忘的角落——我们平时只能从媒体上得知那些地方的消息,无外乎战争、局势紧张或贫穷。2009 年,JR 开始创作《城市肌理》(The Wrinkles of the City )这个项目,地点选择在西班牙沿海城市卡塔赫纳(Carthagène)的欠发达地区。在那里,他拍摄了见证昨天的年长者,通过这些老人来记录这座富于变化的城市的记忆。

2010 年 10 月,JR 将《城市肌理》这一项目带往上海发展。中国这个国家马不停蹄地奔向未来,但似乎从不回顾过去,这次,JR 想听听中国的灰领阶层会说些什么。从 JR 拍摄的六七十岁老人的肖像和他对老人们的采访,可以看出他注重记忆。

在中国,记忆是一种夹杂个人历史、政治神话和禁忌的奇特观念。上海这些仿佛掉进了时间加速器的特大都市,它越是完美地演绎了中国社会的变迁,记忆就似乎越容易衰退。上海势不可挡地发展着,它已经历了整整 30 年的激烈变革。2010 年,上海以最好的姿态迎接了世博会。在这座城市的现代化漩涡中,JR 忠诚于他的出发点,他将目光投向大都市里的人文因素,而远离世博会以及世博所描绘的美好未来。他选择停留在现今被人遗忘的角落。

十天的工作期内,六名来自法国的海报粘贴者和一个当地团队一道,让 JR 的摄影海报覆盖了上海的十多面墙壁。其中只有两处作品经过事先协商,它们位于淮海西路 570 号的红坊和淞兴西路的半岛 1919 创意园区,工作团队按部就班地搭好脚手架,妥帖地在建筑外墙贴上作品。剩下的作品,JR 在印刷着“城市让生活更美好”等宣传口号的广告牌的掩护下,偷偷摸摸地在不为人注意的地点实施行动。

在一站接一站粘贴 JR 作品的过程中,负责接送工作团队的小巴士车司机对他们选择的路线感到困惑:这帮外国人总是在废墟里消耗时间!杨浦区肮脏不堪的街道废墟,旧上海时期的犹太人居住区,闸北区火车站的废墟……队伍所到之处净是断砖瓦砾,遍地散布着废弃物的碎片、旧皮鞋或小孩丢掉的玩具。

这些破屋中还有几户“钉子户”坚持居住,他们像钉子一样住在嘈杂的、家徒四壁的房子里,期待有一天收到合理的拆迁补

偿。他们逛菜市场、淘米洗碗,继续过日子。有些人甚至在废墟中间弄出个小花园种一些容易存活的西葫芦。这种生存状态不仅上海独有,其他富裕的中国沿海城市也存在,网络与中国媒体也持续地讨论它。

JR 正是将脚步停留在这样的背景中。

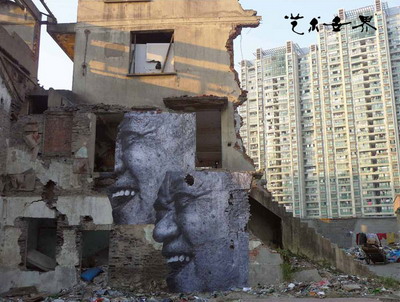

JR,《城市肌理》(The Wrinkles of the City ),上海,2010,海报粘贴

来到霍山路、通北路路口,他观察周围的场地,判断海报应该如何与环境结合,如何引导人们的视线走向。几分钟内,他了解到哪些墙壁会达到最震撼人心的的视觉效果,能以最佳方式让这些面孔说话。然后,海报粘贴者们把肖像与墙壁结合起来,演出开始了。

几分钟后,越来越多的人走出陋宅。他们聚在那里迷惑地看着我们。

—你们来这里干什么?

—为了艺术,公共艺术。

—什么意思?

—我是说为了我们大家。

—哦?是吗?太好了!但是你们为什么来这里呢?这里简陋、肮脏,并且将来会被彻底拆掉。

经过几分钟的谈话,居民们逐渐坦诚相待,话也越来越多。谈话继续着,JR 则在这些居民喜悦的眼神中开始粘贴第一组巨幅肖像,这时两名拆迁办的工作人员走了过来,大声嚷嚷着。

— 荒谬透顶! 你不能用这些墙, 这些墙几天后肯定要拆的……

总之这些人不喜欢外人干预他们的地盘。在尝试协商并给他们递香烟但无果以后,JR 和他的团队放弃了这堵墙……这时他们已经贴完了半张脸,居民们表示了他们的支持,但因为那两个管事的,大家不得不放弃……一天的时间已经过去,画像也浪费了……

但我们低估了这些街区的居民的能力了。

JR,《城市肌理》(The Wrinkles of the City ),上海,2010,海报粘贴

—要不粘贴在我家墙上吧,尽管不能长久保存,但这毕竟还是在我家!我很喜欢你们的创作,那些人,他们什么都不懂!

在拆迁办工作人员面前,每个居民都建议 JR 把海报贴到自己破旧房屋的墙上,他们骄傲地享受着他们最后的房产权。

第二天,JR 在他新结识的同盟者的房屋墙上重新张贴海报。和睦的气氛涌动着,一切都很简单。有人帮他保管粘贴剂,有人让 JR 去自己家的阳台为他们拍照,还有人勇敢地翻出窗口助海报粘贴者一臂之力。

大家的参与是 JR 艺术的第二扇窗口。尽管与本地居民存在语言障碍,但穷街陋巷的居民们仿佛早就理解了他们的想法。在这些注定会被推倒直至消失的建筑上粘贴老人的肖像,为墙壁增添皱纹,是为了让我们日常所见的事物抓住人们的眼球,是为了给这些扭曲的墙面赋予一张人性的面孔……

经过一天紧张的张贴,太阳从废墟街区的屋顶上落下。人们望着晾起的衣服的剪影和刺向天空的电视接收天线。此时,粘贴在墙上的照片如同有了生命一般,它们像墙面的第二层皮肤,像凹凸有致的浮雕。

屋顶上,有面五星红旗飘扬着,它由坚守在街区的最后的住户树立。这些居民的行为最终已完全和 JR 的思想融为一体:向那些想好好看看这里的人们展示,这里,在废墟之中,仍然有这么一群人生活着。

经过交涉,JR 的人把材料整理好后离开了这个地方,他们知道这些破烂的墙面无疑是无法长久保留的。总有一天,人们会认识到这里的所有人都会住进他们一无所知的城市边缘。JR 的作品使他们的生命鲜活了起来。几个月内天气是否晴朗,某天人们是否会把这些肖像毁掉,这些都是无法预见的,像所有形式的街头艺术一样,它们稍纵即逝。

JR,《城市肌理》(The Wrinkles of the City ),上海,2010,海报粘贴

作者后记:

我喜爱街头艺术。街头涂鸦与海报招贴让沉默的墙对人们说话,也在资本控制的社会中,留下一片自治的领土。

JR 对于我,远不只是个街头艺术家。他有自己的艺术语言,人们不自觉地参与到他的作品中。我猜想他就是要做这样的艺术家。将面孔覆盖城市的墙,这真是一个亲切的、人性化的项目。当我有机会与 JR 团队、Magda 画廊的负责人玛格达·达尼斯(Magda Danysz)以及贝伦尼斯·安格勒米(Berenice Angremy)等其他朋友一同完成 JR 的上海项目《城市肌理》时,我感觉它是我所参与过的最有意义的艺术项目。玛格达成功地筹到款,找到合适的地点操作,并让作品参加了上海双年展。2010 年 10 月底,她打电话问我是否愿意从北京来上海协助这个项目,然后我们一起投入工作。我是战斗在第一线的协调员,我负责和人们谈话、协商、解释这个艺术项目是怎么回事,我也帮团队里的其他人上墙粘贴。整个工作对我来说意义非凡。

我之前在巴黎与 JR 和他的制作人碰过一面。但当我们一起工作时,所有的事都默契自然。JR 待人真诚友好,所以他很少遇到问题。老百姓们喜欢他,因为他把注意力放在人们身上和他们的生存环境上。

唯一一次我们遇到麻烦是碰上了拆迁办,他们驱散居民,他们正好站在我们的对立面。他们从事着一项遗憾的职业,我猜他们也是无可奈何。