Ryan Gander

如果你还没听说过瑞安·甘德(Ryan Gander),那么相信我,你很快会听说的。在他全新的装置/表演作品“密室情节(Locked Room Scenario)”中,这位了不起的艺术家利用了侦探小说中的惯用手法,建立起了一个可能连福尔摩斯都为之感到困惑的难题。

甘德这件充满神秘感的作品布置在伦敦霍斯顿的一间仓库中,整个环境就是一间细节详尽、虚构的画廊,入口处甚至还安装了明信片搁架以及保安摄像机。入口定时开启,因此一次性只能有少量的观众进入。

Locked Room Scenario,2011

作品名字中的“room”指代的就是这个画廊空间,甘德设计的情节是一场名为“Field of Meaning”的群展正在空间里布展;但是那些装置似乎残忍地——或者至少说是突然地——被打断了,在这里你看不到任何一个应该出现在画廊中的人。虽然现场没有血迹、武器和尸体,但摄像机与头顶上的灯都出了故障,有人找到了许多部手机,并且把它们整齐地摆放在地板上。我们可以想象,在那扇锁着一把大锁的门后,很有可能就藏着经销商、策展人、艺术品搬运工、保安以及几位艺术家的尸体;不过也许是我们的想象力跑得太远,这些人可能只是暂时走开去吃午饭了而已。甘德为我们提供了一长串嫌疑犯的名单、足够多的动机以及许多线索,然后让我们自己去发现这里到底发生了什么。

为了完成这件事,我们必须在这个封闭的展览空间中四处走动,推推上锁的门,从被报纸、层压板和软百叶窗遮盖了的窗户向外张望。我们能不时地听到隐约的交谈声和音乐声,但没人知道它是从何而来。一路走来,我们能发现各种各样的线索,它们要么被丢在地上,要么被陌生人硬塞到我们手中。那个骑着自行车在走廊上遇到你的人有可能是另一名观众——不过也不要太过肯定,他也许就是甘德安排来和我们做游戏的人。

最后,每个人都达到多疑妄想症的顶峰:是不是那个满脸胡子正在讲电话的人,还是那个朝你走过来的年轻人?你甚至开始怀疑,是否一开始进入这里的时候你就被人跟踪了(事实上是的)。

Locked Room Scenario,2011

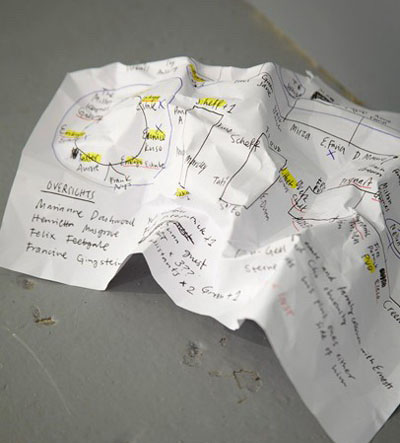

我并不是想用情节来让你们感到烦恼。我只想说你们应该留心那些部分能够被看到的艺术品,例如可旋转的明信片架,一叠未开启的信件,写着某位艺术家名字的包裹,外墙上用喷漆留下的两条信息,一部正叮铃作响的手机等等。务必要在画廊后面的空间里走动查看,如果你在地板上发现了一张开幕酒会的座位分布图,仔细研究它。

甘德的这种创作理念并不是很新鲜:我们在格雷戈尔·施耐德(Gregor Schneider)、迈克·纳尔逊(Mike Nelson)、罗伯特·威尔逊(Robert Wilson)等艺术家的作品中能发现类似的情况。但甘德的作品形式却十分具有独创性。在他设计的情节中,群展“Field of Meaning”这个名字就能为我们提供一条线索——不是为了解开这个谜题,而是与提出的问题有关:我们为现代艺术的意义或是内容赋予了怎样的重要性,在什么地方能够发现它?在当代艺术中,在艺术家和观众分别决定艺术的意义之间总存在一种斗争。在一开始,艺术家总能控制整个局面。

Locked Room Scenario,2011

为了找到解决这个难题的方式,甘德设计好了情节让我们用四肢匍匐前进,检查臭气熏天的厕所,在垃圾遍地的场地中谨慎前进,沮丧地看着上锁的大门和无法通行的空间。但我们如何才能知道他不是让我们去捕风捉影?或是我们没有被误导?从某种角度来看,力量的平衡从艺术家移向了观众。我们对合理解释的需求是如此强烈,以至于我们为自己创造了意义——无论创作者是否在这里赋予了意义。

事实上,在视觉艺术的领域中,观众总是能够完善由艺术家开始的作品。为了结束这种循环,艺术家也总是能够谴责观众漏掉了关键点。这就是当代艺术的战争为什么总是发生在对意义的争执上,而不是发生在对形式主义的辩解上。

Locked Room Scenario,2011

Locked Room Scenario,2011

Locked Room Scenario,2011