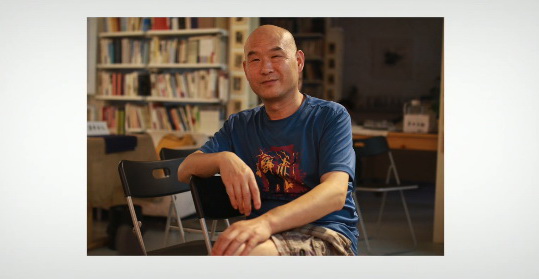

刘港顺的人生轨迹大概是这样的:17岁时考上了湖北黄石市工艺美术学校,但当时他并不是很热爱画画。毕业后从事过行政和销售,甚至还自己做过独立书店。然而兜兜转转了这么长时间,他发现,自己竟然逐渐对艺术有了愈来愈深的热爱,回首向来萧瑟处,就这么又重新踏上了艺术的路程。

2002年,39岁的刘港顺拖家带口来到北京。为了缩减生活成本,他选择了宋庄作为他重启艺术生涯的起点。说实话,看到他们家的小院时,你就一定能猜到,这个家一定充满着爱与和睦,并且有一个能打满分的女主人。

刘港顺就这么在家人的支持下“任性”地选择了这条艰苦卓绝的路。

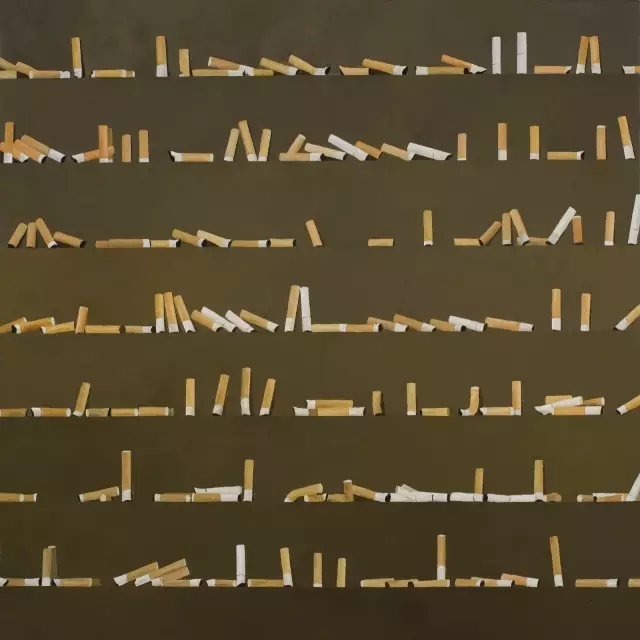

▲ 《空虚》 2015 61x50cm 布面油画

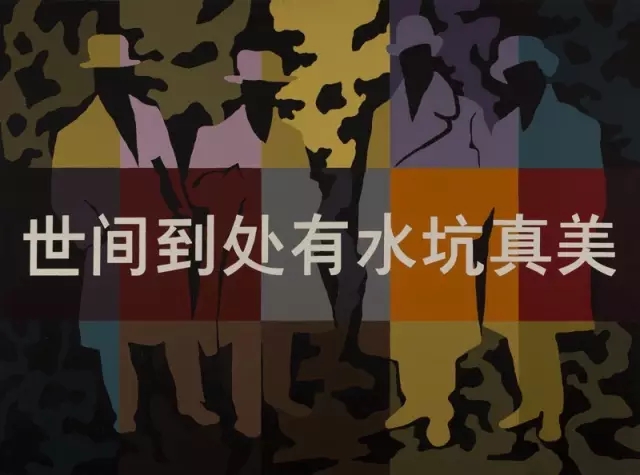

▲ 《世间到处有水坑真美》 2012 147.5x198cm 布面油画

▲ 《离群索居 》 2015 127x127cm 布面油画

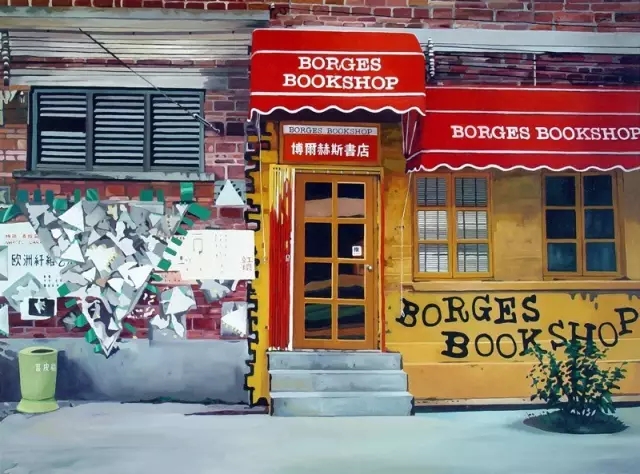

我特地询问了他对于中国独立书店的看法,因为他曾经花了七年时间经营过一家名为“后人类”的独立书店。他一一列举出国内比较著名的独立书店:单向街、西西弗斯、博尔赫斯、先锋、万圣,并且大概阐述了关于对市场、时局以及未来发展空间的认识。他的作品中也有以书店为题材的创作。

▲ 《博尔赫斯书店》 2004 147.5x198cm 布面油画

▲ 《午夜出版社》 2004 135x196cm 布面油画

与书店有关的印刷字体也是他作品中很容易辨认的一个元素。

▲ 《不要停不要停不要停不要停》 2012 100x200cm 布面丙烯

▲ 《痴呆》 2012 160x160cm 布面油画

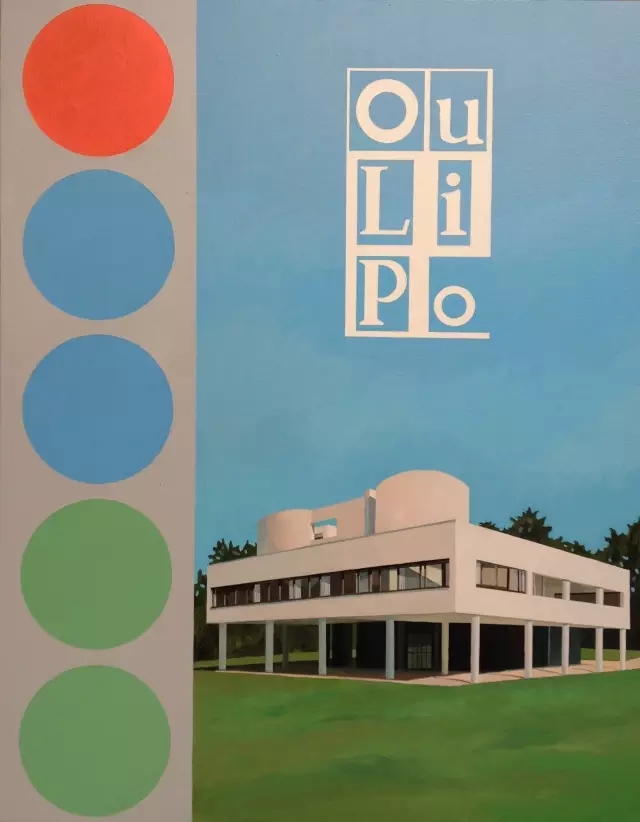

▲ 《乌力波》 2015 146x114cm 布面油画

艺术创作的根本其实是表达。表达本身又是内容与表达方式的统一。刘港顺的解释是,“绘画只不过是一种载体,呈现出个人的一些痕迹。” 所以艺术家本人越有故事,他的作品也就越有意思。

▲ 《酷暑》 2016 127x127cm 布面油画

▲ 《群山之巅》 2016 79x61cm 布面油画

▲ 《他者的世界》 2016 198x147cm 布面油画

和刚刚来京时急于创作的他不同,现在,他每天思考的时间比动笔的时间多。 毕竟养植物也不是施的肥料越多越好。艺术家这个名号,如果冠在一个永远能种出品质一级的果农身上,想必吃货们也都会举手叫好。因为“最重要的是你究竟想要获取多大的果实。”

中国传统的文人做派是“君子隐而显”。刘港顺在承袭这种作风的同时加入现当代元素,显得有些冷幽默。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。