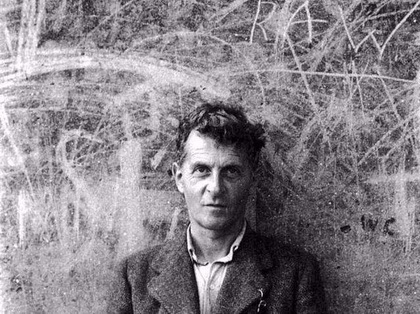

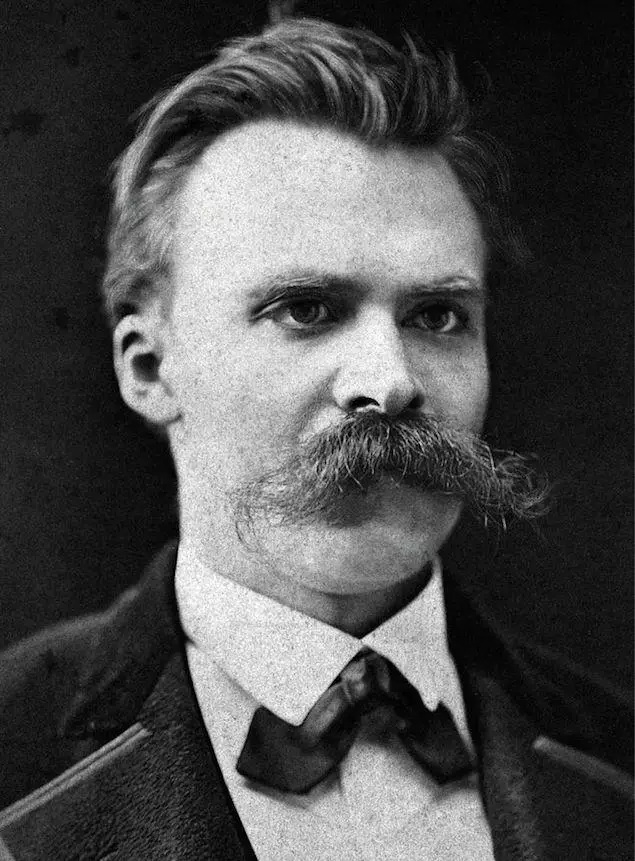

尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche 1844—1900)

文︱李咏吟

一、“权力意志”与生存真理

尼采晚期思想研究,在国内外学术界皆引起过高度重视,相对尼采早期思想而言,他的晚期思想更具创造性[1]。相对尼采生前出版的成熟哲学著作,《权力意志》(Der Wille Zur Macht)只是尼采晚期思想笔记的结集。虽然这些思想笔记带有“哲学未定稿”的种种不成熟特征,但是,它与尼采的前期和中期著作具有“内在思想重叠性”,它所具有的独创性、复杂性与深邃性,足以说明这部书稿是考察尼采晚期哲学思想的有效路径。在尼采死后,这部未定稿受到种种关注,形成了多种文本构造方式。可以肯定的是,由尼采的妹妹与妹夫所改造的文本,歪曲了尼采的思想,不少学者试图还原《权力意志》的原始状态。一般认为,柯利(G.Coli)与蒙提那里(M.Montinari)的考订版,比较接近尼采手稿的原状,可以由此出发去认知尼采的生存哲学创造,评价尼采生命哲学的思想意义,这部思想笔记集,呈现了尼采思想“创新”与“回转”的双向冲动。这显示出,尼采的晚期思想与早中期思想有其一致处,即不断推进早期的生命意志哲学,同时,又有许多突破与创造,彰显出他对生命意志的认同及对宗教意志的激烈否定。

尼采的哲学思想创建,与经典哲学家不同,他不喜欢哲学家通常采用的严格的逻辑理性思想方法,更喜欢诗性直观的思想表达方式。与此同时,由于无法严格执行预定的逻辑与理性规划,尼采的笔记经常陷入循环往复的思想重叠之中。在疾病折磨与思想创制的冲突中,尼采一直想构建并规划为《权力意志:重估一切价值的尝试》的书,由于身体疾病的缠绕,最终没有完成系统严格的论证。他总在草拟各种写作目录,撰写各种提纲,始终处于写作构想的“未定状态”,其目的,就是为了尝试构建独特的生存哲学。例如:学者/什么是真理/论精神的放纵/我们艺术中的蛊惑因素/主人道德与奴隶道德/道德与生理学/虔敬/论自由精神的历史/我们非道德论者/高贵的心灵/面具。随后,又修正为:什么是真理/论学者的自然史/面具/论高贵的心灵/我们非道德论者/群盲道德/论艺术中的蛊惑因素/虔敬/善良的欧洲人/未来哲学/怀疑论者/自由精神/强大精神/诱惑者/狄奥尼索斯[2]57。其中,有几个关键词没有变化,这就是学者、真理、艺术、道德、自由、生命意志等。后来,尼采试图制订相对稳定的著作结构,这个尝试,至少在笔记中出现了五次,其中,最后一次出现,已经形成了相对确定的目录:即“权力意志:重估一切价值的尝试”[2]1307,分成四章十二节。从这一目录中,解释者可以想象尼采的思想意旨及其探索意图,虽然在写作中真正执行未必是顺利的事情。在此,尼采极其关心“真理问题”、“价值的起源”、“道德与非道德问题”、“虚无主义问题”、“生命原则问题”,并且,可以肯定,这几个问题是尼采建立生存哲学的核心环节,因此,探讨尼采的生存哲学必须抓住“权力意志”、“虚无主义”、“反道德”、“艺术自由”等中心概念。

尼采生存哲学的出发点,在于对宗教的“道德”立场进行“虚无主义”式的彻底批判。尼采生存哲学的基点就是“反道德”,或者说,反传统意义上的一切道德。尼采毫不隐讳地指出,“我们是非道德论者”,他所要做的事情,全部与传统道德价值规范相反。“我们否认人是要追求幸福的”,“我们否认德性是通向幸福之路”,“我们否认有人们一直以来所谓的道德行动”。一般说来,“道德”,是理性哲学所坚守的基本价值,也是人类摇摆于感性与理性之间所作的最后选择,它是最高的人类价值原则,虽然人类在生活实践中无法充分表现道德的价值。问题在于,如果这些基本价值皆被否定了,那么,尼采到底想把人们引到何方?还有什么是人类生命存在必须坚守的价值?为此,尼采草拟了:自由精神;批判作为虚无主义运动的哲学;非道德论者;批判作为最严重的无知的道德;狄奥尼索斯哲学[2]1404。说到底,就是要引到重视生命本能的哲学价值观上来,简单地说,就是自由精神与非道德论,最终指向的就是“狄奥尼索斯哲学”。酒神的哲学,就是生命的放纵,生命的狂欢,生命的自由。应该承认,尼采就是要否定德性作用或道德规范,强调生命意志,肯定原始生命冲动。在此,强力意志具有双重蕴含,一是外在的,即寻求“道德与认识、道德与宗教”之间的关联;二是内在的,即寻求生命的强力意志表达,探讨“道德与艺术以及我们的德性”[2]203。在此,涉及尼采的“Der Wille Zur Macht”的翻译理解。目前,在国内学术界存在“权力意志”和“强力意志”两种译法的争论①。在笔者看来,这个词不仅可以译成“权力意志”,而且可以译成“强力意志”,因为前者包含着尼采批判的内容,后者包含着尼采肯定的内容,所以,这两种翻译都有道理。无论是强力意志,还是权力意志,都是要“反道德”,就是为了确立生存哲学的生命立场。尼采并没有理会真正基于政治的生存哲学与社会的生存哲学,他只愿意在自己的艺术想象中设想纯粹的艺术生存哲学,这样,酒神的生存价值才能被特殊放大。诚然,在解放生命束缚上,生命崇拜有助于个体生命的自由与个体欲望的确证,但是,任何由法律与无限习俗束缚的社会,皆不允许纯粹生命迷狂的自由表达,因此,这种“反道德冲动”并没有真正看到道德的现实性力量。不过,尼采的生命哲学观念,对于艺术家来说是最好的心灵解放方式。

尼采的生存哲学,强调原始生命意志的重要地位,特别是艺术的强力意志,甚至可以说,艺术的强力意志,就是生命意志哲学的自、由表达。反对道德,必然要寻求新的替代物,在尼采看来,“道德”损坏了生命的力量,因此,要恢复生命的力量,就必须反对道德,正视生命存在的野性本源力量。正视生命力,就是重视欲望、本能、享受与春天,重视一切生命力野性发展,问题在于,在理性的社会生活中,这种生命力量必须不能以损害他人为代价。如果不损害他人,就必须建立道德,如果一定要尼采建立道德法则,那么,这个道德也只能是“主人道德”,只能是生命的放纵与自由。尼采指出:“我发动的战争,穿越所有荒谬的偶然性,民族、等级、种族、职业、教育、教养的种种偶然性。”“一场战争,犹如在上升与没落之间,在求生命的意志与对生命的复仇欲之间,在正派与奸诈的欺骗之间的战争。”[2]1430实际上,这场战争,就是要摆脱一切束缚,回到生命本身,寻找生命的原始力量。因此,尼采所理解的政治或生存的第一定律是:“伟大的政治,想把生理学变成所有其他问题的主宰。它想创造一种权力,强大得足以把人类培育为整体和更高级者,以毫不留情的冷酷面对生命的蜕化者和寄生虫。”[2]1430显然,这是一种纯粹生命想象的政治学,不是基于现实权力意志与野性欲望的政治学。尼采所要解放的是作为个体的人,而不是作为整体的社会人,因此,尼采的生存哲学,并不具有现实可行性,甚至是对现实可能性的扭曲。在看到尼采生存哲学的精神解放意义时,必须认清这种生存哲学的虚幻性。

二、“虚无主义”与价值重估

尼采对道德价值的极端批判,已经预示了道德价值的毁灭,而且宣告了道德价值失效与虚无主义之间的关联。尼采指出:“虚无主义意味着什么呢?——最高价值的自行贬黜。”而且,他还认为,“虚无主义乃是一种常态”。那么,到底什么是虚无主义?为什么道德的价值必然导致虚无主义?在尼采那里,虚无主义并不是放弃价值,而是指虚无主义的价值损害了生命自身。显然,这些问题值得进一步研究。在《权力意志》中,尼采区分了两种虚无主义,一是“积极虚无主义”,二是“消极虚无主义”。作为积极的虚无主义,它往往作为“强暴性”的破坏力量,达到它的相对力量的极大值。它的对立面,或许是疲乏的虚无主义。作为消极的虚无主义,这种虚无主义不再具有“进攻性”,其最著名的形式就是“佛教”。佛教是以宽容、忍让、苦行作为自己的基本道德价值,在尼采看来,这些道德价值都否定了生命存在的自由力量。

尼采认为,虚无主义作为提高了的精神权力的象征,作为积极的虚无主义,它可以是强者的标志,也可能是不充分的强者的标志,“目的是创造性地重新设定一个目标、一个为何之故、一种信仰”。积极虚无主义,是有作为的虚无主义,是展示生命强力的意志,但是,其最终价值也值得怀疑。没有怀疑,就没有虚无主义,甚至可以说,虚无主义就是对人为设定的根本价值的消解与彻底怀疑。尼采还看到,“虚无主义”,表现为一种病态的中间状态,这种病态包括:“巨大惊人的概括”、“对根本无意义的推论”,等等。虚无主义作为精神权力的下降和没落,属于消极的虚无主义。尼采看到,消极的虚无主义,作为一种弱者的象征,精神力量可能已经困倦、衰竭,以至于以往的目标和价值不适合了,再也找不到信仰。消极虚无主义,不重视生命力量的积极表达,相反,要隐蔽生命的强暴力量,表现出对一切残暴力量的忍受,因为消极虚无主义相信生命忍让才能最终解决所有的矛盾冲突。在此,虚无主义好像是巨大的人生价值的坚强设定。佛教从来没有怀疑自己的价值,只有对宽容忍让与苦难价值的无限肯定。基督教一方面强调宽容博爱,另一方面则强调信仰与希望,依然是对自身价值的无限精神肯定,只是强化了肉身生命的罪恶。因此,在尼采那里,积极虚无主义是对肉身生命价值的自我肯定,消极虚无主义则是对精神生命价值的充分肯定。前者肯定肉身价值与自我幸福的意义,后者则否定肉身价值而肯定灵魂永生的意义。尼采看到:“价值和目标的综合自行消解,结果是各种价值相互冲突,导致瓦解。”“一切令人振作、有疗救作用、提供慰藉、令人麻醉的东西纷纷出笼了,披着形形色色的伪装,宗教的、或者道德的、或者政治的、或者美学的”,等等,一切以否定生命本原的存在力量为标志的道德就出现了。“上述假设的前提,没有真理,没有事物的绝对性质,没有自在之物,这本身就是一种虚无主义,而且是极端的虚无主义。”“它径直把事物的价值设入其中,而没有、也不曾有一种实在与此价值相适应,相反,只有一种价值设定者方面的力量的标志,一种对于生命目的的简化。”[2]402我们可以无视尼采的观点,但是,尼采的这种思想逻辑,正是我们分析其思想价值的基础。因此,海德格尔说,“虚无主义是一种日益取得支配地位的真理,那就是:存在者的一切以往的目标都已经失效了。但是,随着以往与主导价值关联的这样一种转变,虚无主义得以完成自己,达到一种全新的价值设定的自由和真正的任务”[3]720。在此,海德格尔强调了虚无主义重新设定全新价值的作用。

尼采指出:“基督教正毁灭于它自己的道德。”“道德,现在没有了约束力,它知道再也守不住自己了。人们终于抛弃了道德解释。”但是,以往的价值,特别是哲学的价值,都是以道德判断为依据的标志,就是“欧洲虚无主义”[2]154。尼采还指出:“哲学上的虚无主义者坚信:一切发生事件都是毫无意义的和徒然的;而且,本不该有什么毫无意义的和徒然的存在。”但何来这种“本不该有”呢?人们是从哪里取得这种“意义”、这种尺度的呢?尼采找到道德价值毁灭的证据:“虚无主义从根本上认为,对这样一种空虚而无益的存在的审视,会使哲学家感到不满、无聊、绝望,这样一种见识,有违于我们哲学家的精细的敏感性,结果是一种荒唐的评价:此在的特征,必定会使哲学家感到愉快,如果它有理由持存的话。”[2]719尼采看到,“虚无主义批判”,作为心理状态的虚无主义必将登场。当我们在一切事件中寻求一种本来就不在其中的“意义”时,它就会登场——因为寻找者最终会失去勇气。于是,虚无主义就是对于长久的精力挥霍的意识,就是“徒劳”的痛苦,就是不安全感,就是缺乏以某种方式休养生息和借以自慰的机会。那种意义或许曾经是:在一切事件中一种最高的道德规范的“履行”,道德的世界秩序;或者,社会交往中爱与和谐的增长;或者,对一种普遍幸福状态的接近;或者,甚至走向一种普遍的虚无状态。所有这些观念种类的共性是,应当有某个东西通过过程本身而被达到,“人们理解了,通过生成根本就获得不了什么,达不到什么”。因此,对于一个所谓生成目的的失望,便成为虚无主义的原因。无论是着眼于某个完全确定的目的,还是对以往一切“进化”的目的假设的不充分性洞察,作为心理状态的虚无主义,就登场了。根本上,人已经失去了“对他自身价值”的信仰,如果没有一个无限宝贵的整体通过人而起作用的话。这就是说,人构想了这样一个整体,为的是能够相信他自身的价值。尼采已经认识到:“通过生成是得不到什么的,在一切生成中没有一种伟大的统一性可供个体完全藏身,犹如藏身于最高价值的某个要素中。”“于是,也就只剩一条出路了,那就是把这整个生成世界判为一种欺骗,并且构想出一个在此世之彼岸的世界,以之为真实的世界。然而,一旦人发现,臆造这个世界只是出于心理需要,人根本没有权利这样做,那就出现了虚无主义的最后形式,它本身包含着对一个形而上学世界的不信。”“站在这个立场上,人们就会承认,生成的实在性,就是惟一的实在性,就会摒弃任何一条通向隐秘世界和虚假神性的秘密路径。”当人们明白了,无论是用“目的”概念,还是用“统一性”概念,或者“真理”概念,都不能解释此在的总体特征,这时候人们就获得了无价值状态的没有普全的统一性。此在的特征不是“真实”,而是“虚假”[2]722。虚无主义就诞生于这种对现世生存价值与来世信仰价值的矛盾冲突之中。对此,海德格尔说:“虚无主义乃是以往最高价值之贬黜的过程。如果说,这种赋予一切存在者以价值的最高价值被贬黜了,那么,以这种价值为基础的存在者也就变得毫无价值。无价值感,一切空无的感觉就形成了。”[3]749这就是虚无主义的根源,即到底是要否定来世价值而肯定现世价值,还是否定现世价值而肯定来世价值?显然,这个问题不会有简单的答案。

在尼采那里,基督教、革命、废除奴隶制、权利平等、博爱、热爱和平、公正、真理,等等,“所有这些大话,惟在斗争中才有价值,可作为旗帜,它们不是作为实在性,而是作为表示某种完全不同之物(甚至对立之物)的奢华大话”[2]739。特别要说明的是,尼采从宗教道德的历史上看到了“两次大规模的虚无主义运动”,“一是佛教,二是基督教”[2]873。尼采从道德的批判中建立了深刻的判断,这就是道德崇拜的后果,就是虚无主义思想的形成,虚无主义的产生,源于道德价值的崩溃。一切理想的价值信念,全部建立在道德的基础上,在尼采看来,许多价值理想是吹嘘性的“大话”。人类要不要这些价值,正如追问人类要不要道德一样。事实是,人类一直在追求理想,这就是说,在人类生活中,一直追求着超越于自身要求的高远价值,并且,设定这些价值才是伟大的美妙物,因此,人类始终不肯满足于生存自身的“朴素价值”,总是追求生命永恒的“高远价值”。正是这种高远价值的诱骗性,使得人类不惜牺牲生命,陷入价值的迷狂之中,而这种价值的迷狂所带来的,就是价值的毁灭以及虚无主义思想的生成。尼采重估一切价值的尝试,特别是对道德所带来的虚无主义价值的重估,无疑是发人深省的,甚至可以说,在尼采之外,很少有哲学家如此深刻地反思过这种虚无主义的根源[4]512-513。问题在于,没有道德价值以及道德所可能带来的虚无主义,人类生活是否会更加美好,结果,人们发现,即使反对道德价值所带来的虚无主义,也无法从根本上解决人类生命的迷惘问题,人类并不能因此更加自由。于是,在人类的日常生活价值之外设置理想的自由的或神圣的价值,就成了人类生活想象的必要与自我超越的必要。这样说来,虚无主义是人类生命必然伴随的疾病,虚无主义是人类所无法克服的心理。如果克服了虚无主义,人类就不再是人类,甚至可以说,人类曾经有过的光荣与价值,就是道德价值所带来的这种虚幻满足。因此,尼采对道德虚无主义的批判,尽管深刻,但是,无法从根本上取消道德价值。

三、反“道德”与“非道德”的价值

正如我们已经明确论证的,尼采的生存哲学,主要建立在道德批判之上。他认为一切道德皆是不可信的,正是这种普遍意义上的道德崇拜导致了“欧洲虚无主义”。其实,道德价值从来就不是虚无的,如果没有普遍的价值信念,那才是真正的虚无主义。尼采认为,“道德作为非道德性的作品”,“为了使道德价值取得统治地位,必须有纯粹非道德的力量和情绪相助”,因此,“道德价值的形成本身,乃是非道德的情绪和顾虑的作品”。尼采还看到,“道德作为谬误的作品,道德渐渐趋于自相矛盾”。这些话有一定的道理,道德的建立自然与非道德相关,道德是为了约束非道德,超越非道德。应该看到,尼采的生存哲学,并不是无源之水,在他的思想中,已经形成了清晰的价值判断,这就是对希腊思想的推崇,对基督教思想的极力批判。在这种肯定与否定中,尼采的生存哲学得到了明确表达。尼采指出,迄今为止的道德本身,是“非道德的”[2]263,显然,这是从道德阻碍生命意义上说的。如果说,道德阻碍了生命的发展与生命的自由,那么,道德实践的结果,必然就是“非道德”。在历史与生活的视野中,尼采发现了道德的绝对统治,一切生物学现象都是根据道德来衡量和判决的。尼采还发现,他们把生命与道德等同起来的尝试,显示了生命与道德的对峙。其实,如果以生命为根本来评价道德,那么,道德与生命的统一就是“理想生活之境”。相反,如果让生命迁就不合理的道德,那么,道德则应从生命角度受到审判。尼采始终想探讨“在何种程度上,道德曾对生命构成危害”,相反,他很少思考道德对生命的贡献以及生命对道德的规范。尼采发现,“道德”危害对生命的享受,危害对生命的感恩,危害对生命的美化与高贵化,危害对生命的认识,还危害对生命的发挥,因为“生命”力求把自己的最高现象复核,从而展示道德对生命的用处。尼采清醒地意识到,“道德”作为更大整体的保存原则,作为对成员的限制,充分显示了道德的工具性;与激情对人的内在危害相比,道德作为保存原则造就了“平庸者”;反对深重困厄和萎缩的毁灭生命的作用,道德作为保存原则造就了“受苦者”;此外,道德作为反对强权者的可怕爆发的原则,还造就了“低等者”[2]318。在尼采眼里,“道德”确实是一无是处。

当然,尼采曾经尝试追问“一种对道德的人的克服,何以是可能的”,结果,他的回答是:“我们不再根据一种行动的结果来衡量它的价值,我们不再根据一种行动的意图来衡量它的价值。”[2]28尼采认为,“道德判断,只要它用概念来表达自己,就会显得狭隘、笨拙、可怜、几近可笑,与之相比的是,这种判断的精致,只要它是在行动、选择、拒绝、颤栗、爱情、犹豫、怀疑中表达自己,在人与人的各种接触中表达自己”[2]48。总之,一句话,道德是对生命的否定与阻碍,道德是生命的退化与衰落,尼采就是不愿承认道德对人类社会生活的积极作用与价值。尼采看到,“现在,道德保护了生命,使之免于在这些被人强制和压迫的人们和阶层那里陷入绝望,跃入虚无,因为对人的昏聩无能,而不是对自然的昏聩无能,会产生出对生命的最绝望的愤世嫉俗。”“道德把掌权者、残暴者、一般而言的‘主人’当作敌人来对待,普通人必须得到保护而免受这些敌人的侵犯,也就是说,普通人必须首先得到激励和强化。”“因此,道德已经教人最深刻地仇恨和蔑视统治者的基本特征,即:他们的权力意志。要废除、否定、瓦解这种道德,这或许就是给令人痛恨的本能配备了一种相反的感觉和估价。”这里,尼采所强调的道德,实际上,是本能与欲望,是妨忌与仇恨。“倘若受苦受难者、受压迫者失去了信仰,即相信自己具有一种蔑视权力意志的权利,那么,他们就会进入毫无希望的绝望阶段。倘若这个特征对生命来说是本质性的,倘若即便在那种‘求道德的意志’中也只有这种‘权力意志’伪装起来了,甚至那种仇恨和蔑视也还是一种权力意志,那就会是上面所讲的情形了。受压迫者或许已经看到,他们与压迫者是站在同一个地面上的,压迫者在受压迫者面前,并没有任何特权,并没有任何更高的地位。”[2]251尼采是肯定这种意志,还是否定这种意志呢?其中的蔑视与绝望,应该是生命反抗的力量所在。诚然,道德对个体生命构成了约束,道德对生命自由构成了压迫,但是,道德毕竟构造了人类文明的基本价值规范,调和了人类生命存在之间固有的紧张,促使人类生命悲剧转向自由存在。

尼采深刻地洞察了道德的实际功能与价值,他说:“德性具有平庸之人反对自己的全部本能:它是无益的、不明智的,它具有隔绝作用,它与激情相近而难以理性所通达;它败坏性格、头脑、感官,总是以不好不坏的中等人为尺度来衡量。”[2]595我们很难想象,尼采的这些论述,是否基于事实的归纳总结。尼采武断地说:“道德是一种有用的谬误,更直白地,着眼于它最伟大的和最无偏见的支持者来讲,是一种被视为必不可少的谎言。”[2]1198尼采发现,“为了通过行动来制作道德,人们必须是十分非道德”。他还看到,“道德家的手段,乃是人们一向运用过的最可怕的手段;谁若没有勇气去直面行为的非道德性,那他就适合于做所有其他事情,惟独不适合于当道德家”。因此,他极端地宣言,“道德乃是一个动物围栏,其前提是:铁棍可能比自由更有用,即使对囚徒来说也是如此。道德的另一个前提是:有一些驯兽师,他们对可怕的手段毫无惧色,善于使用灼烧的烙铁。这个承担着野兽的搏斗任务的可怕种类,就叫作‘教士’”[2]1201。在此,尼采把道德的规范与道德的价值看作是驯服动物的行为,是限制动物的栅栏,是惩罚动物的烙铁,即过分强调道德规范的危害性,而没有看到道德的自由性,特别是道德对人的自我生命意识的精神提升作用。尼采看到,作为道德的权力意志,道德价值的统治地位,造成心理的败坏与生命的衰弱,等等[2]1016。尼采对道德价值不遗余力的攻击,仿佛击中了要害,实际上,道德价值确实是以尼采攻击的方式维持着它自身的价值,道德必然要以生命牺牲或生命转向为代价,从而造就特殊的权力意志。道德作为权力意志,构造了独特的社会生活秩序。

尼采为何要这样看待道德的价值?难道道德真的像尼采所说的那样没有任何正面的价值?按照经典的看法,道德是人类文明的光辉与人类的根基性价值,正是由于道德价值的支撑,人由非人的生活而进入人的生活,由野蛮的信仰进入德性的信仰,道德建立了人类的共同性理想性价值。尼采对道德的否定触及了最根本的价值,的确,否定了道德,一切全完了,所有的价值都失去了意义。尼采这样做有必要吗?建立生命野性就能恢复人的价值?恢复人的本能就是生命的最好出路?我们得不到正确的回答。道德问题,确实是人类的根本价值所在。道德本质意义上即是规定,即通过规范的力量限制人的行动,提升人的德性,升华个体的人格,与此同时,也严重限制了人的生命欲望,不重视个体本能的表达,或者说,只是把人的全部力量引向外在化。结果,人的生命本能与生命欲望减少,人失去了野性,失去了自我的本源。当然,如果道德让人限制自我的创造能力与表现能力,只让人做利他利国的事情,越来越不关怀自身,那么,道德就成了强制与压制人的工具。

尼采一针见血,看到了道德的弊端,看到了道德的危害,看到了道德对人自身创造力量的削弱。因此,尼采极端仇视道德与否定道德。为此,他考察了基督教的道德谱系,发现道德教化与训导的过程,就是压抑人性与否定生命创造力量的过程,所以,尼采希望回到本源,回到生命创造力的自由表达,回到狄奥尼索斯所象征的本源放纵精神,保证人的生命自由。在社会与个体之间,批判道德而崇尚生命,对于个体生存而言,确有积极价值,问题在于,人是社会的人,必定有社会的关系,这种社会的人需要建立规范,而道德就是这种共同性的价值所在。依理而言,不是否定道德而是要改进道德,不是建立压抑人的道德而是要建立生命自由的道德。在此,尼采显然走到了极端,只按照自己的单一的思路进行批判,完全忽略了道德的“可能与必然”的积极价值,基于此,我们不能无原则地认同尼采的非道德论与反道德论。道德建立了自己的力量,即超越人的德性力量和限制性规范人的行为力量,这样,人的力量就走向了另一面。人的生命力量并未消失,只不过,这种力量,不是为了自我的生命享受与生命创造,而是为了他人的幸福与社会的秩序。如果道德提升自身并有益他人,那么,这样的道德无疑是有益的。道德必须利己并且利人,道德必须具有双重的生命价值。实际上,由于道德规范的单向性,因此,尼采的批判才显得有益,不过,尼采依然是单向的思维,并没有真正建立道德的多向性价值[5]32-46。

四、“艺术自由”与自由意志

尼采的生存哲学很少考虑社会与历史,民族与国家,他更重视个体生命意志。个体的生命意志强力,成为尼采思想的重要崇拜,为此,他倾心艺术与审美,就成了自然的事。更重要的是,他早就在希腊悲剧的研究中理解了艺术的审美生命价值。尼采已经看到,对艺术家来说,“美”之所以是处于一切等级制以外的东西,是因为在美中对立面受到了压制,它就是权力的最高标志,亦即美成了超越对立的东西,此外没有张力。尼采看到,“不再需要什么力量,一切都如此容易跟随、服从,并且为了服从而装出最可爱的表情”,这一点使艺术家的权力意志感到轻松愉快[2]135。尼采相当享受艺术的快感体验与艺术给予人的自由,并确信这就是生命意志的自由表达。问题在于,艺术的这种自由是否是现实生活的自由?是否给予人真正持久的生命快感?

在探讨美的时候,尼采没有忘记丑陋问题,他指出:“我自己尝试了一种美学的辩护:世界之丑陋是如何可能的?”他的回答是:“我把求美的意志、求相同形式的意志,视为一种暂时的保存手段和医疗手段:在我看来,作为必然要永远进行毁灭的东西,永恒创造者根本上是与痛苦联系在一起的。”“丑陋性,乃是有关事物的观察形式,服从于要把一种意义、一种全新意义投放于变得无意义的东西之中的意志。”显然,这是形式的丑陋,而不是德性的丑陋,尼采不重视从道德方面评价美丑,而重视从审美力量方面比较美与丑,因此,他说,“阿波罗的欺瞒:美好形式的永恒性”,“狄奥尼索斯:感性和残暴”,这是两种美的力量,但在表现形式上有美丑之分。因此,尼采认为:“易逝性,或许可以被解释为生产性的和毁灭性的力量的享受,被解释为持久的创造。”[2]138。尼采追问:“艺术何为?最具生命力的和发育最佳的希腊人是如何对待艺术的?”他的回答是:“悲剧属于希腊人最丰富的力量时代。对美的需要,以及同样地对世界逻辑化的需要,属于希腊人的颓废;我曾把悲观主义解释为那种使悲剧的豪华成为可能的更高力量和生命丰富性的后果。同样地,我曾把德国音乐解释为一种狄奥尼索斯的充裕和原始性的表达。”[2]450在此,尼采把艺术与生命力的自由表达结合在一起,显示出尼采对艺术的生命解放价值的充分肯定。

尼采明智地表达了生存美学观念,他说,“美学”,我们把一种美化和充盈投置入事物之中,并且,在事物身上进行虚构,直到它们反映出我们自身的充盈和人生乐趣。他把美学状态看作是生命本能的自由展示,或者说,在他那里,审美状态就是兽性的爆发,就是艺术家的原始力量。他说:“这样的状态有:性欲、陶醉、膳食、春天、战胜敌人、嘲讽、精彩表演、残暴、宗教情感的狂喜。尤其是其中三个要素:性欲、陶醉、残暴。”他还指出,“所有这些,都是人类最古老的节庆快乐,所有这些,同样在原初的‘艺术家’身上占上风。相反地:如果我们遇到显示出上述美化和充盈的事物,那么,兽性此在就会以一种对那些领域(上述所有快乐状态都在其中各得其所)的激发来作出应答”。尼采继而说得异常明白和透彻,“兽性快感和欲望的这些非常细腻的差别的一种混合,就是审美状态”。他还说,“只有在那些根本上能够胜任肉体[生命力、精力]的有所给出和溢流的充盈性的人物身上,才会出现这样一种审美状态”。尼采发现,在生命力、精力中始终包含着“第一推动力”。清醒者、疲乏者、衰竭者、形容枯槁者,绝对不可能对艺术有什么感受,因为他不具有艺术家的原始力量,不具有对丰富性的迫切要求,“不能予者,也不能受”。因此,尼采肯定欲望,肯定本能,肯定兽性,肯定一切生命的原始性,并将之等同于“美学”。

尼采为什么如此重视个体生命意志?如此重视生命本能的表现?实际上,这与尼采对生命内在意志或强力意志的肯定有关。可以确定,尼采的生存哲学,并不能完全包容西方思想史上所有的“生存哲学”,甚至与真实的生存哲学存在内在矛盾,因此,不可过分夸大尼采生存哲学的意义。尼采的思想并不完善,特别是他晚期的思想笔记,并未经过严密的论证与修改,只是保留了思想的原初状态。虽然它可以让我们很好地理解哲学家的思想创造性,但是,也让我们对哲学家思想的重复与粗糙表示不满,因为不完善的思想表达,或者说,非逻辑理性的思想表达,毕竟留下了许多思想缺陷。正是这种思想的不完善性,让我们不用过于迷信尼采的思想。尼采一直在追问:“最深的本能”究竟把什么认作更高级的、更值得想望的、更有价值的,那就是其类型的上升运动,同时,“本能真正追求的是何种状态”?尼采认为,完满性,是它自己的权力感的极大扩展,是丰富性,是超越所有边缘的必然溢出。“艺术令我们回忆兽性[生命力、精力]的状态;一方面,艺术是旺盛的肉身性向形象和愿望世界的溢出和涌流;另一方面,艺术也通过提高了的生命的形象和愿望激发了兽性功能,一种生命感的提升,一种生命感的兴奋剂。”[2]553尼采肯定艺术,其实就是为了肯定这种原始生命意志力的表现,肯定人的生命本能或欲望所具有的特殊创造活力。

尼采还看到,“艺术家们的虚无主义,自然因其明朗亮丽而残暴,以其旭日东升而愤世嫉俗”。“我们对各种感动怀有敌意,我们要遁入某个地方,在那里自然能够激发我们的感官和想象力;在那里我们一无所爱;在那里我们不会想起这个北国自然的道德上的虚假性和细腻性;而且在艺术中亦然。”尼采还发现,“我们偏爱不再令我们想起‘善和恶’的东西。我们的道德敏感性和痛苦能力,犹如在一种可怕而幸运的自然中、在感官和力量的宿命论中得到了解救。毫无善意的生命,善行在于自然对善与恶的巨大冷漠景象中,历史中无公正,自然中无善事。”“悲观主义者若是一个艺术家,就会走向历史深处,在那里,公正本身的缺席依然以卓越的幼稚质朴显现出来,在那里恰恰有一种完美性表现出来。”[2]944尼采发现:“艺术本身作为人身上的一种自然力量,出现在下面两种状态当中:一是作为幻觉,二是作为狄奥尼索斯式的纵欲狂欢。”“在生理学上讲,这两者形成于梦与陶醉:前者被理解为那种达到幻觉的力量的施展,一种形象观看、形象塑造方面的快乐。”求假象、求幻想、求欺骗、求生成和变化的意志,比求真理、求现实、求存在的意志更深刻、“更形而上学”;快乐比痛苦更原始;痛苦本身只不过是求快乐[2]650。在此,尼采始终在追溯什么是原始生命意志力,只有把握了这种原始生命意志力,才能把握生命审美的根本。“为美而美”,“为真而真”,“为善而善”,尼采认为,都不能达到真正自由的目的。艺术、认识、道德都是手段,人们并没有认识到其中含有提高生命的意图,而是把它们联系于一种生命的对立面,联系于“上帝”,仿佛是一个更高级的世界的启示。这个世界,为此类启示所洞穿。“美和丑”、“真和假”、“善与恶”,这些区分和对抗,显露出此在之条件和提高之条件,并非一般人类的此在条件和提高条件,而是无论何种坚固而持久的、与自己的对手相排斥的复合体的此在条件和提高条件。“由此引发的战争,乃是根本所在:作为强化孤立状态的隔离手段。”[2]650

在生命意志的自我肯定中,尼采重视艺术的原始表现力量,他说:“艺术,而且无非就是艺术!它是使生命成为可能的伟大力量。是生命的伟大诱惑者,是生命的伟大兴奋剂。”“艺术是反对所有否定生命的意志的惟一优越的对抗力量,反基督教的、反佛教的、尤其是反虚无主义的。”这就是尼采对艺术价值的充分肯定。“艺术是对认识者的拯救,那个看到,并且愿意看到生命此在的可怕和可疑特征的人,那个悲剧性的认识者。”尼采认为,“艺术是对行动者的拯救,那个不仅看到,而且正在经历、意愿经历生命此在的可怕和可疑特征的人,那个悲剧性的人,那个英雄”。他还看到,“艺术是对受苦者的拯救。作为通往被意愿、被美化、被神圣化的痛苦状态的道路,在此状态中,痛苦成了巨大的狂喜陶醉的一种形式”[2]1287。这就是尼采对艺术与生命的看法,这就是尼采所探索的生命艺术与生命存在的本质关联。

尼采找不到更好的价值,但是,他知道生命存在的根本价值,他相信生命存在是最为根本的事情,一切必须服从于生命存在与生命欲望和生命创造。回到艺术,就是回到感性,回到生命本能,但是,人具有在一定历史条件下的思想想象力与判断力,不会满足于感性的艺术表达。尼采在正常的社会生活中找不到这种价值,在社会生活秩序中看不到道德对生命的保护,所以,才发现了艺术的价值[6]355。他发现,艺术的本能表现,才是真正的生命自由价值所在。因此,他重视艺术,以为艺术是生命自由的最高拯救方式。那么,应该如何评价这种生命哲学?应该承认,这是生命自由最好的想象方式,也是生命创造与生命欲望的自由表达,然而,艺术的生存方式,并非真正的日常生存方式或现实的社会存在方式。艺术存在具有虚假与虚幻性特征,它所引导的只是精神的自由享受,而不是生命的真正社会存在。艺术的自由存在,只是少数个体的自由解放,而不是所有个体的解放,而且,艺术的解放是“非社会性的解放”。等到艺术享受结束,一切又回到了生活的原始状态,因此,尼采的艺术生命意志表达,只是生存紧张的调节方式,而不是生存自由的现实方式。艺术当然可以启示生命的自由创造,但是,它不能代替物质生活的自由创造,不能代替社会秩序的道德规范,因此,尼采的思想具有致命的缺陷,就是他始终未能建立真正的社会哲学或政治哲学。他的生存哲学,只能满足个体的自由想象,而无法实现社会生活自由秩序的普遍要求,因此,尼采基于意志的生存哲学只显示出有限的价值,并不能真正代替社会自由秩序的理性规范。他的艺术生存哲学,可以启示和调整我们的生命存在哲学认知,却很难建立真正的社会自由价值秩序,即理论的可能性无法转化成现实的必然性。

注释:

①赖乔:《关于Wille zur Macht的汉译》,参见《哲学译丛》,2001年第1期;俞吾金:《也谈Der Wille zur Macht的汉译》,参见《哲学译丛》,2001年第3期;李秋零:《“Der Wille zur Macht”汉译之我见》,参见《哲学译丛》,2002年第1期。

原文参考文献:

[1]俞吾金.究竟如何理解尼采的话“上帝死了”[J].哲学研究,2006(9).

[2]尼采.权力意志[M].孙周兴,译.北京:商务印书馆,2007.

[3]海德格尔.尼采[M].孙周兴,译.北京:商务印书馆,2010.

[4]Hirschbergerj.Geschichte Der Philosophie:Neuzeit und Gegenwart[M].Komet Verlag:Kln,1980.

[5]李咏吟.美善和谐论[M].杭州:浙江大学出版社,2011.

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。